Raise your Flag(C日程)第2回:1/21

ファシリテーター養成オンラインコミュニティ"Raise your Flag"に参加して、学んだことと感じたこと、まとめ

●今回のアイスブレイク

チャットを使い、全員で順番に1.2.3...と打って最後までいけるかのゲーム!1人でも数字が被ったら最初からやり直し。チームで協力しなければならず、ほかの人が送るか、送らないか、自分が送ってよいのか、考えて様子を伺うのがおもしろい!3分間、挑戦したけれどダメだった〜!

●ファシリテーションをしたい場面

いつ、どこで、だれにしたいか?

(自分がしたい場面で思い浮かんだもの)

・会社で、会議の場で、上司・部下・同期に

・会社で、同期の仲間とグループワーク中に

・WSを開いているときにリーダーとしてふるまう

・友達と話しているときに話題を振る

→1on1で深掘り

【ちーちゃん】

●自分が思うファシリテーターに大事な要素

(自分の考え)

共感力、リーダーシップ、傾聴力

このように、先に自分の頭を回し、自分の考えをアウトプットしてからインプットすることで、頭に入りやすくなる。自分のなりたいファシリテーター像にフォーカスを当てて聞くことができる。

参加者の目的意識がはっきりさせる。この場で何を手に入れたいのかを最初に明確にする。

●「!」制度

講座は1番高い人に合わせたレベルになっている。わからなかったらいつでもチャットで「!」と送って止めてよい。1人がわからないことはみんなわからないという気持ちで。

●ファシリテーターの4要素

要素①環境整備

①集中阻害要因を無くす

たとえば自己内省型のWS、マインドフルネスなどでは静かな環境が必要。

それなのに、

「実は僕は初めて、、」話そうとしたら

「ライン!♫」鳴り響く明るい音

😭😭😭😭😭😭

環境を作り上げるのは大変なのに、壊すのは簡単、、。このような参加者の集中を阻害する要因を事前に排除しておく。

携帯を触るよりも楽しい空間を。

1番楽しいからここにいるという時間、場を作る。

(マネジメント)

・感覚

〈1〉視覚:客観的に見てしまう。子供の親の目線なども気になってしまうものの一つ。zoom中にけん玉をするのも笑!オフラインならポスターを剥がすのも効果的。

〈2〉聴覚:カフェなどの雑音、内省型のときの他の部屋から聞こえてくるズンバも笑

〈3〉体感:あったかい、寒いなどの体感や空調は一度気になるとずっとそれが気になってしまう

・コンディション:参加者の体調を見て計画していたことをやめるのも大切

②スイッチのon,off

ファシリテーターがやり方をしっかり考える。

参加者がダラーっとしていても良い意見はでない。切り替えを明確にする。

オンラインでは、音楽を切ったり、逆に流したり♫

オフラインでは、手を叩くのも効果的!

秋元康「人は相手がどういう人かを2.3秒で判断する」→環境に対しても同じことが言える!

初めて来たときに、この場は大丈夫思ってもらえるかが大事。

仕事帰りの参加者「残業疲れたー」「おなかすいたー」「満員電車つらいー」

参加者の注意が散漫している状態、、これでは大事な話をしようとしても集中して聞いてくれない。

最初に今日あった嫌なことやよかったことを一旦吐き出す。そうすることでこちらに注意を向ける。

他にも、、

・アナウンスを入れる「◯◯(人の名前)さんが来ます」

・動画を入れる「いまから登場するのは◯◯さんで〜」

・授業の始まりと終わりの起立、礼

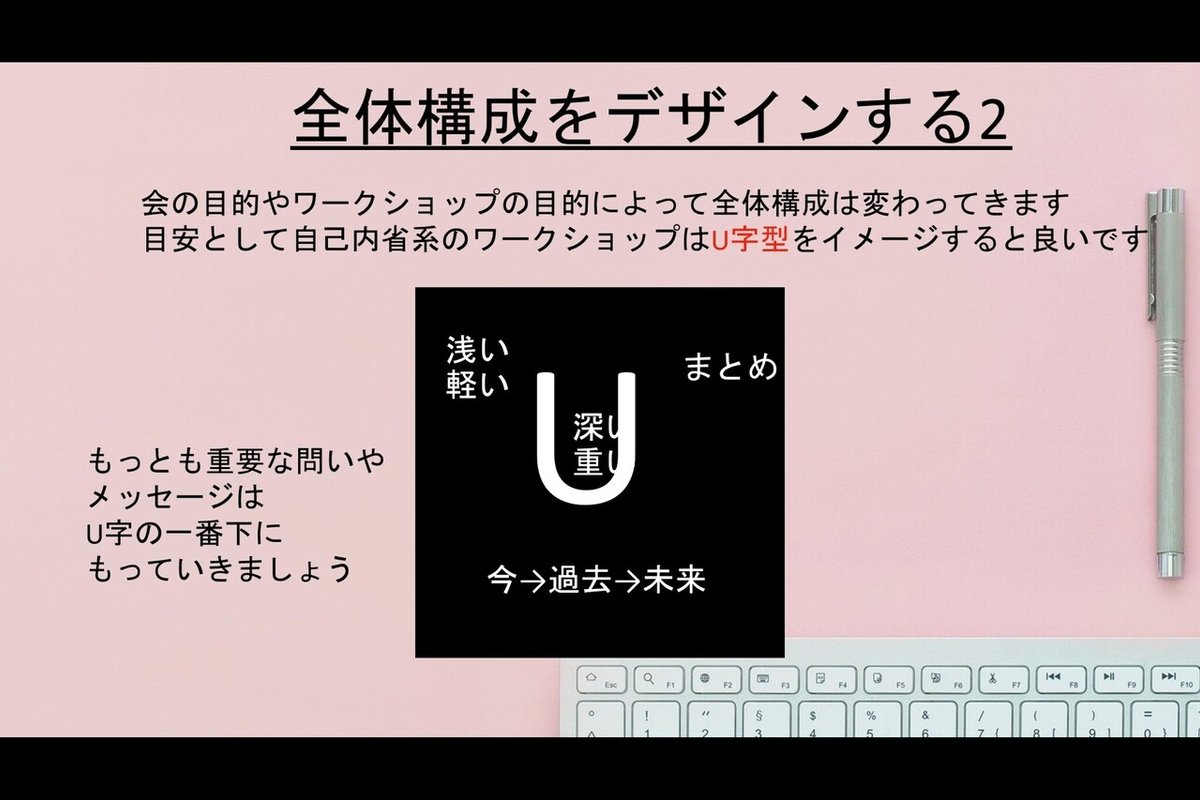

③全体構成をデザインする

DJのイメージ!

どんな曲をどんな順番で流すか、つながりも大切に。♫

まずは答えやすく浅いところから深いところへ。

最後に向けてテンションが上がるようなイメージ。

たとえば「今まで」→「現在」→「これからどうしていくか」など

要素②問いかけ

問いはめちゃめちゃ大事!

問いによって、話が食い違ったり、思ったことを返してくれなかったり、、。

ファシリテーターは意図した答えを引き出したい!どういうところが目的なのかで問いを考える。

みんなが答えたくなるような質問を。

ゲーム性にするのもアリ!

・closed question:頭を使わない問い→yes,noクエスチョン

・open question:頭を使う問い→5W1H

①置き石理論

大地さんの考えた理論!

ファシリテーターが参加者に、問いとして深いものや難しいものを最初から投げてしまうのは×!

急には考えられない。なぜなら、素材が足りていないから。どのような要素が出たら答えが出しやすくなるか考える。

答えを引き出しやすくするために、簡単な問いから始める。

川を渡る置き石を置き、ぽんぽん飛んでいくイメージ。

その前の問いにフックできるから答えやすい。

たとえば、日常的なことから聞く。これならすぐ答えられる!そこから徐々に本当に聞きたい問いに向けて新たな問いを投げていく。

②概念についての問い

構文を使うことで、考えが深まる!

たとえば、、

・教育とは?

・旅とは?

③Why

原因、理由、目的を聞く問い。

豊田式「Whyは5回繰り返せ」

本質にたどり着く。これが当たり前という考えから解放される。意識の外側に目を向ける。

⚠️使い方、トーンが厳しくならないように。

詰問になりがち、、。つい、問い詰めてしまう。「突き詰めてやる」と相手を追い詰める問いをしないように気をつける。上司は特に要注意。

・なんでそうだっけ?

・どうして?

このような言葉を使うと柔らかくなる。

④批判的視点の問い

自分の思考を柔らかくする。見ていないところを見る。

×今決まったから

◎もう一回考えた方がいいよね

という心持ちでいつもいる!

⚠️シーンに気をつける!

(質問)

???相手に何を聞きたいのか感じさせないようにするには???

素直に出てくる問いを投げる。まっしろなキャンバスに2人で絵を描くようなイメージ。あくまで答えは参加者の中にある。

誘導尋問にならないようにする!

これは質問者の気持ちによる、、。言葉によって回答者の気持ちは変わる。

問う側の価値観によってしまう。たとえば、「夢とは楽しいものである」という固定概念が問う側の中にあれば、それに沿った問いになってしまう。

自分はこう思ってるけれど、みんなはそうか?本当にそう思っているか?と自分の中でもう一度問い直してから質問する。

●置き石理論work

実際のWSだったら、90分で3〜5個の問いを投げる。

前提条件と相手を想像する。

プロセスもシェアする。

(私の考え)

・前提条件と相手:就活前の大学生に問う

・プロセス:まずは住む土地から決めた方がいいのかなと思った。国内か海外か、都会か田舎かなど、いろいろ選べる。それから結婚やその土地でできる職について問いていく。それが将来の夢につながると考えた。

①どこで暮らしたい?

②移動したい?

③結婚したい?

④どんな職に就きたい?

⑤どんな人になりたい?

【さっちょん、はるか】

・さっちょん:医療関係の人たちが集うシェアハウスで夢を肯定し合う会で聞く問い。

①フリーターだったら何する?

②尊敬している人はいる?

③本を書くなら内容は?あなたが死んだあと残す言葉は?

→固定概念をまず崩す。

・はるか:将来の夢は職業に限らない。生活スタイルか職業になるのかな。

①休みの日に何をするか?

→どうゆっくりしているのか?休みたいのか、忙しくしていたいのか?

→さっちょん:「本当にいまのままで幸せか」と聞くのも良いかも。自由にしている自分をどう思うのか、現状に満足しているのか、あえて否定的に聞くのもアリ。

他にも、、

・その人が楽しんでいる瞬間が思いにつながるのでは。

①学校外では何をしている?

②どんなとき楽しいの?

→場所は違えど、楽しいと感じるのでは。

・お金と時間のの制約を取っ払う。

①卒アルに書いた将来の夢は何だった?(現実味はきっとない)

②1億円があったら何したい?

③フリーな日が1日あったら何したい?週8日に増えたら?

→思考の幅を広げる。

要素③立ち振る舞い

みんなの頭がフル回転するように!自分で考え、それに没頭している時間が大切。

①受容環境

何を言ってもOKな環境であること。

だれかに判断されているのでは?批判されているのでは?という不安を参加者に抱かせないようにする。

〈1〉伝える

参加するにあたって、こうしてほしいという姿勢をあらかじめ伝えておく。

たとえば、、

・こういうマインドでスタートしてください

・この場では意見がいろいろある!お互いに否定しない

グループワーク前にも、繰り返し何度でも伝えることで参加者の間に浸透させる。

〈2〉自己開示

相手に心を開いていく。オープンであること。

ファシリテーター自身も等身大の自分を伝える。

たとえば、、

・自分はこう思うけど

・これに対して悩んでいるんだけど

・難しいんだけど

・緊張しています

・自分がどこまで話せるかわからない

と一個人としての感情や考えを言うことで、参加者も無理せず意見を言えるようになる。

ファシリテーターは先生ではない!参加者に本音を話してもらうには、自分がまず本音を話すこと。オープンにすること。

⚠️でも、場による!

できるだけ深く言ってほしいときには、自分も深く。でも、強要ではなく、言わなければいけない空気を作りたいわけではない。

どんな場にしていきたいのかはファシリテーターがコントロールする。

〈3〉受け止める

参加者が意見を言ってくれる瞬間に、

「それってすごくいいね!」

ということ、、実はあまりよくない😢

場は盛り上がるかもしれないが、「いいね」は評価する言葉だから、参加者がファシリテーターの目を伺うようになる可能性がある。子供や高校生は特に注意。

参加者が理想の答えを探すようになってはいけない!

②集中環境

〈1〉問いかける

問いかけを変えることでその場が一気に進むことがある!

たとえば、、

・難しい問いのように感じているのがわかったら、簡単なものに変える

・置石を置く

・考えると話の軌道がずれる→軌道修正する

〈2〉待つ

参加者からの意見が出ないことでファシリテーターが焦らないように。

「沈黙は答えの出る3秒前」

考えているから言葉が出てこないこともある。次に行くのではなく、参加者を信じて待ってあげる。

③活性化環境

1人が考えているだけでは×!

みんなが!全員が!頭を使っているかがポイント。

「〇〇はどう?」と声をあまり出さない人にも話を振るなど!

↓↓↓

議論が進んだら発散!

スライド、ふせん、ホワイトボード、マトリックスのグラフなどを使い、アイデアをグラフや表にまとめ、整える。

考えを可視化する。要約したり言い換えたりすること!

↓↓↓

最後は放す。

その場が参加者だけで回るならそれでOK!ファシリテーターは空気のようなもの。

場が活性したなと思ったら勇気を持って手放す。

参加者同士で意見を出し合って考えてほしいのに、質問したファシリテーターに意見が返ってきてしまうことがある。

自分を介して、みんなの考えが十分出ているなと思ったら、出てあげる。見守る。架け橋をつくってあげる!

要素④シュミレーション

シュミレーションとは、全部の準備が終わり、やったほうがいいこと。

全部うまくいくと思うのではなく、いろんな場合を想定しておく。

ファシリテーター同士が、これが起こったらこうするが共通で認識できていると成功する!

何十分程度のWSや講座では、分単位

3泊4日目の合宿では、10分単位

週単位のイベントでも、難しいがやっておく!

よいこと

悪いこと

すべて想定しておく!

たとえば、、

・携帯なくした

・wi-fi繋がらない

・熱中症で緊急搬送

でも、予想をはるかに超えることが起こることも多々ある!

たとえば、、

・ペルーで30日監禁

・警察に連行される

これは経験値がないとシュミレーションできないこともあるが、歴史から学ぶことができる。

しくじり先生や他のイベントがためになる。

成功例ではなく、失敗例をひたすら見て、そうならないようにしていけばよい。

これ起こったらどうする?をゲーム形式でやっておくとよい!

たとえば、、

・飛行機墜落したら?

・サーバー落ちたら?

●第2回を終えて

ファシリテーターの4要素を学んで、改めて役割の重要性を感じた!というか、ファシリテーターの言葉や進め方によって、大きく場の雰囲気が変わってしまう責任の重さを強く感じた、、。

問いの立て方が特に難しいなと思った。workで他の意見を聞き、将来の夢にたどりつくためにじかんとお金の制約を取っ払う考えは圧巻だった!答えやすく、また答えたくなるような、置石をうまく順序立てて置けるようになりたい。

あと、「待つ」ことが、実際はすごく難しいだろうなと思った。私はせっかちだから、参加者の意見が出なかったら、自分の問いが悪かったのかなとか、私がしゃべって場をつなぐべきなのかなとか、たくさん考えてしまいそう、、。参加者の思考を邪魔しないように、あえて待つことも大切だから気をつけようと思った。

今回学んだことをよく覚えて、ファシリテーターの行動によって場が左右されることを心に留め、その場をうまく回せるようにこれからたくさん頑張りたいと思った!