よくばり近畿の旅③奈良・南都七大寺と吉野

JR万葉まほろば線に乗り、桜井駅から奈良駅を目指します。

この路線には"万葉集"に登場する土地が多いことから、"万葉まほろば線"という愛称が付いたそうで、三輪山をはじめ東側に連なる山々の麓に沿って、南から北へのんびりと進んでいきます。

桜井→三輪→巻向→長柄→天理→櫟本→帯解→京終→奈良

停車駅のラインナップを眺めても、なかなか読めない駅名が多めの路線です。

そんななかでも、とくに気になる駅名、京終駅。

きょうばて。

何だそれは。

"平城京の果て、終わり"だから、京終。

ということでしょうか。

気になり過ぎて、途中下車することにしました。

駅を出て20分ほど西へ歩き、住宅街を抜けると、田んぼに囲まれ、こじんまりと佇むお寺にたどりつきます。

「大安寺」です。

いまでこそ小規模な寺院ですが、かつては「南都七大寺」のひとつにも数えられ、現在の25倍もの敷地面積を持つ大寺院だったそうです。

かわいい。

平安京に都が遷ったのち、京都側から見て奈良を"南都"と呼ぶようになったようですが、その南都で寺勢を誇った大寺院たちが「南都七大寺」と呼ばれ、栄えたそうです。

かっこいいですねー、南都七大寺。

こういう肩書をいちいち付けるのって、どんな時代でも、場所でも散見できるので、人類の普遍的な嗜好と言えそうです。

大安寺のほかのラインナップには、

東大寺、西大寺、興福寺、元興寺、薬師寺、法隆寺、が登場します。

法隆寺だけ地理的に離れていますので、平城京内に位置する唐招提寺を代わりに挙げるパターンもあるようです。

この大安寺からあらためて奈良駅を目指すと、地理的にはほぼまっすぐ北にすすめば良いので、京終駅へは戻らず直線的に北上してみます。

歩くとだいたい30分くらいですが、バスを使うことにしました。

時刻表によると、もう間もなくの到着。

「来ませんやろ。」

待つこと10分くらい。あれ来ないな?と思って時刻表を確認していたら、同じくバス停に立っていた妙齢の女性に話しかけられました。

「時間変わってから、ずっとやね。舐めてますわ。」

と、ひとりごとのように毒づくと、

「あぁ、そうなんですね。」というぼくの返事を気にすることもなく、こんどは通りすがりの知り合いらしい男性と談笑をはじめたのでした。

結局、遅れはしたものの無事にバスに乗り奈良駅に到着したぼくは、奈良公園方面に向かうことにしました。

レンタカーの予約時間までまだ間があるので、

前回の奈良旅では訪れなかったスポットを目指します。

それにしても、とにかく広い奈良公園。

敷地内に見どころが多すぎて、数日かけてもとても回りきれないですし、どうしても鹿ちゃんに誘われて時間を取られてしまいがちなので、困ったもんです。

こんかいは狙いを定めて、春日大社参道の中ほどにある「萬葉植物園」へ。

夏毛に換わる途中。

「萬葉植物園」は、"万葉植物"と呼ばれる植物を展示する植物園。

もちろん"万葉集"に由来します。

植物園自体は昭和の開園ですが、こういう"歴史と隣り合わせ"の感覚が嬉しくなるんだよなー。

ここでは和歌に登場する約180種と、現代では呼び名が違うもの等を合わせての約300種が展示されていて、万葉植物の展示では日本最初の植物園となるそうです。

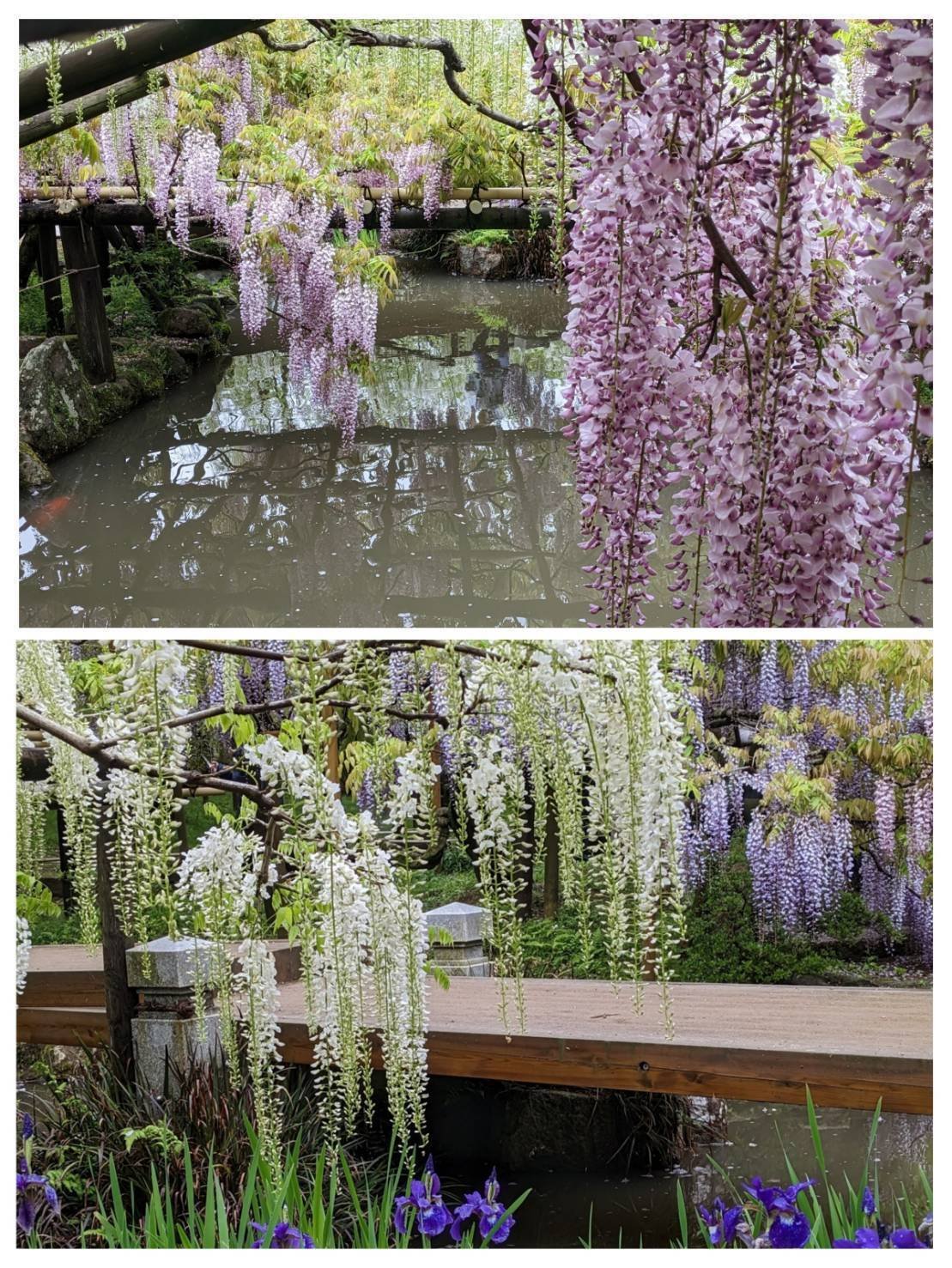

じつに奥ゆかしい植物園なのですが、ちょうどこの時期は藤園が見ごろで、美しく華麗な藤たちを堪能できました。

見上げず目線の高さで楽しめる。

大満足。

春は花を楽しめるのが良いです。朝から続いた雨もあがり、差し込んだ陽の光がキラキラと露に反射する様子もきれいでした。

夕方に差し掛かったところで、食事にします。

明日は早朝から吉野旅。その旅程にちなみ、"天極堂奈良本店"で吉野本葛の料理をいただきます。

前回の旅に引き続き、2度目の来店となりました。

宿泊は昨日とおなじ"ビジネス観光ホテル河合"です。

奈良駅から八木町まで、1時間くらい。

初めての奈良道ドライブは、国道24号から京奈和道路に入り、「橿原北」I.C.で下ります。ここまでは無料区間で走れました。

到着のころにはすっかり日も暮れてましたので、あとは早く寝て、明日に備えるのみです。

おやすみなさい。

翌朝。

よく晴れて、絶好のドライブ日和。

道路は整備されていて、走りやすいです。

吉野へはだいたい1時間くらい。急がずのんびりと景色を楽しみながら走ります。

途中に寄った道の駅では、可愛らしく寄り添う仲良しな燕たちと出会えました。あがるぜ。

吉野川を越えたあたりから、しっかり山に入っていきます。まだバスも通るだけの道幅は確保されているので大丈夫。

「もしかしたらまだ桜が残っているかもしれない、、?」という淡い期待もあったのですが、緑あざやかな木々のトンネルを抜けていくうちに、だんだんとその期待も薄らいでいきます。

4月も終わろうというころだったので、やっぱり少し遅かったですね。

ところどころ少しづつ残されていた桜の花を見つけることはできましたので、今回はそれで満足するこにします。

その代わり、といいますか「下千本駐車場」という広い駐車場にだいぶ余裕があったので、車をとめ、あとは歩いて登ってみることに。

その先も通行可能ですが、道幅狭まって立ち往生に陥ったら怖いので、安全策です。

車を降りて正解だったかも、な道幅。

赤いシャクナゲが綺麗。

「千本桜」と呼ばれる吉野の桜は、全国に広く分布している"ソメイヨシノ"ではなく、もともと野生種の"白山桜"が中心です。

約3万本にも及ぶという桜が満開となる光景は、さぞかし綺麗なんだろうなぁ。

銅鳥居が姿を見せる。

点々と、少数ながらも姿を見せてくれてる桜の花たちと、対照的に満開の石楠花の花たち。

それぞれを楽しみながら進んでいくと、黒門があり、鳥居があり、だんだんと門前町の様相に移っていきます。

ここ吉野は、金峯山寺寺域。

神社ではなく寺なのに鳥居もあるのが特徴的ですが、山岳部は修験道が盛んでもあったので、神仏習合の形態こそが自然なのかもしれません。

その銅鳥居を抜けてさらにしばらく登っていくと、圧倒的な存在感でそびえ立つ巨大建築物があらわれます。

金峯山寺仁王門。

こんな山の中に、忽然と現れる威容。

感動します。

いまは保存修理期間なのでシートに覆われていますが、工事完了したらまた必ず来よう、と決めたのでした。

これは、絶対見たい。

工事期間中は奈良国立博物館に展示されている。

この大迫力!!

金峯山寺は、白鳳時代に役行者が開いたとされ、修験道の根本道場として栄えたところで、明治の廃仏毀釈を乗り越えたのちは金峰山修験本宗の総本山となっています。

いまでも全国の修験者や山伏たちが集まるようですが、ぼくは"山伏"というのを小説やマンガの世界でしか知らないもので、現代の山伏の方たちがいったいどのような修行を積んでいるのか、興味深いところです。

ちなみに、この金峯山寺と吉野山は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」として登録されています。ここから熊野まで、霊山から霊山へ信仰の道が続いています。

東大寺大仏殿に次ぐ大きさの木造古建築。

奈良の仏教は"パワフル!!"

建築も、仏像も。

大きく、力強く、荒々しく。

奈良を訪れるたびに、そんな印象をどんどん強めていくのですが、この金峯山寺もその最たる例と言えるパワフルさ。

先ほどの仁王門も、蔵王堂と呼ばれる本堂も、とにかくまずは大きさに驚かされます。

どちらも国宝指定。

蔵王堂内に堂々たる立ち姿を見せてくれるのが、本尊となる蔵王権現像。7m超え。

真っ青な出で立ちが威圧感をさらに助長させます。

しかも、3体います。

圧倒的パワー!

"日本最大秘仏"とも呼ばれる蔵王権現立像は、基本は非公開ですが、期間限定で直接拝むことができます。たまたま公開期間に訪れることができたのは、ラッキーでした。

どっぷりと、深く楽しんだあとは恒例の早足で立ち去ります。

車に乗り、来た道をくだっていく途中で"吉野神宮"に立ち寄りました。

鎌倉時代末期に京都を追われ、ここ吉野に"南朝"を開いた「後醍醐天皇」が祀られている神社です。

明治天皇により創建されたもので、京都への帰還を熱望した後醍醐天皇を偲び、本殿と拝殿、そして神門は京都の方角(北)を向いているそうです。

祭神は言い伝えの神々ではなく、後醍醐天皇。

ここ吉野は、かつて大海人皇子(天武天皇)が、源義経が、そして後醍醐天皇が再起をはかり身を預けた土地。それぞれのゆかりの建物や品々が多く残されています。

独自の歴史を重ね、"吉野"というオンリーワンをつくりだした気風を感じました。

さて、そんな吉野を去ったぼくは、奈良駅でレンタカーを返し、そのまま京都を目指します。

後醍醐天皇も帰りを夢見た京都へ。

JR奈良線は、北へ向けて走り出しました。

丸山直己