インソール作成の為の足部解剖学 〜後足部(距腿関節)①〜

自分の師匠である「ばすぎ整形外科クリニック 西島晃一先生」からの資料を参考に自分なりに足部の分類の1つである後足部に含まれる距腿関節についてまとめました。

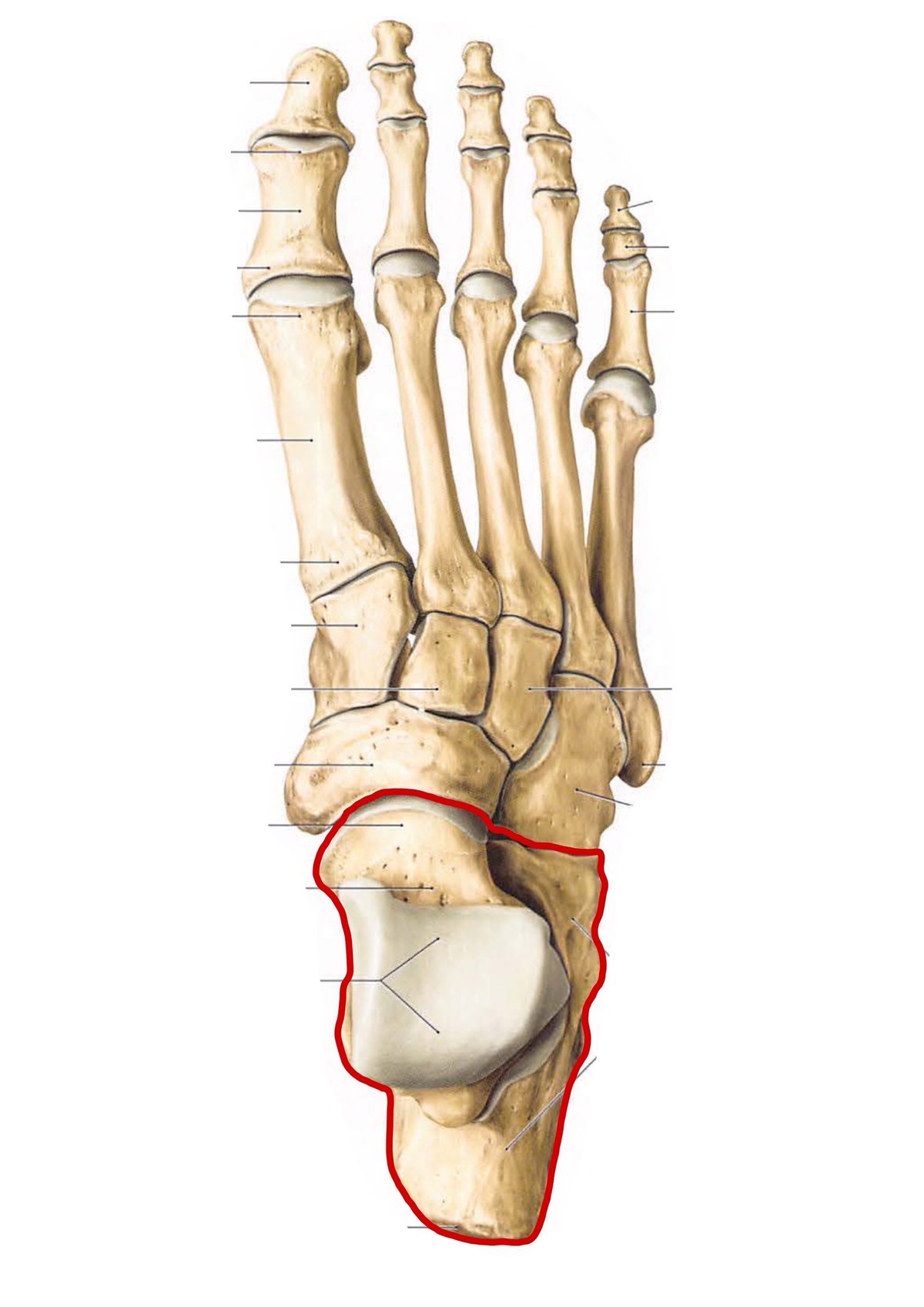

後足部とは?(おさらい)

ショパール関節より後方の距骨と踵骨により構成される部分。

・可動性が高い

・足部の柔軟性や固定性に関与する

・運動連鎖のキーポイントになる

・足部遠位の可動性に関与する

などの特徴がある部分です。

距腿関節とは?

距骨・脛骨・腓骨により構成される関節であり、底屈と背屈の運動方向があります。

特徴としては・・・

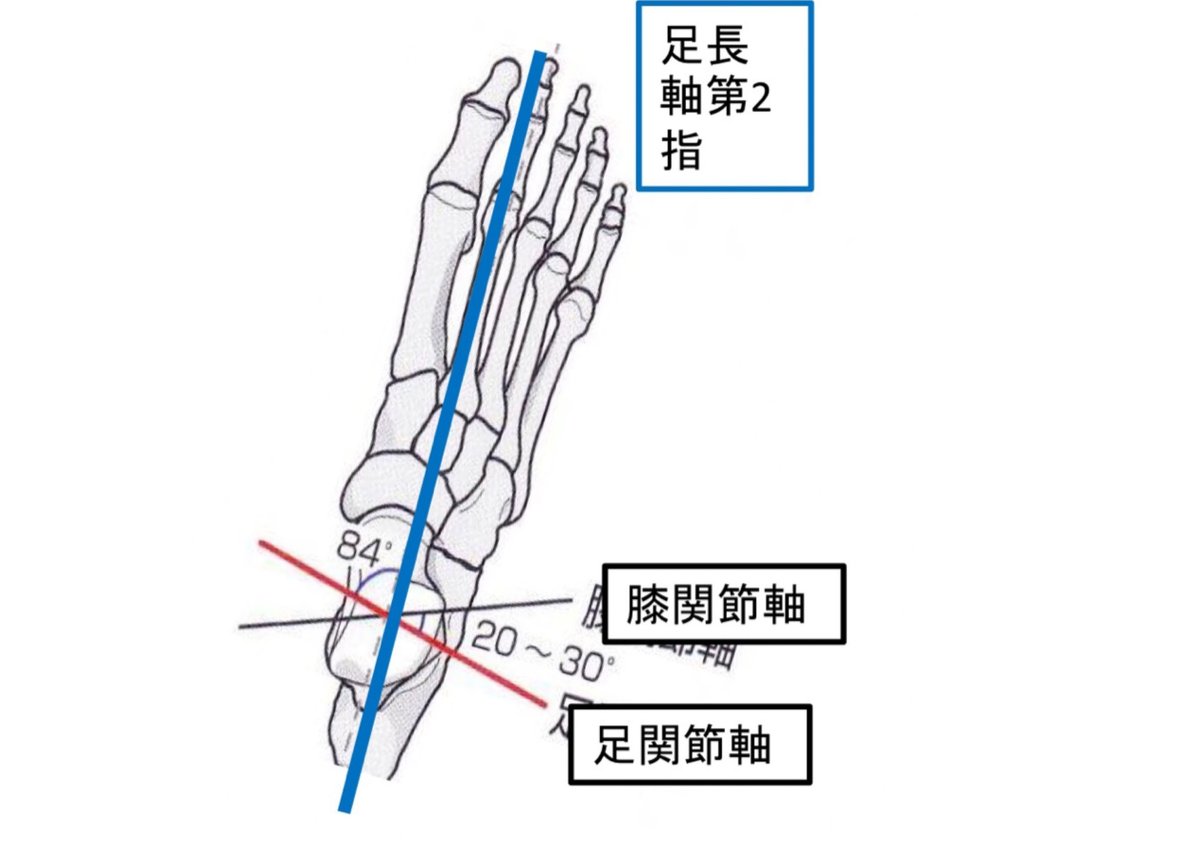

①前額面から見た際に関節の軸が斜めになっている。

②水平面から見た際も関節面は斜めになっている

膝関節軸(黒い線)に対し、足関節軸(赤い線)は30°外旋(外捻)している

距骨頭の溝の向かう先は足趾の第2趾の軸と同じ

③距骨滑車内側は真っ直ぐに対し、外側は前外側を向く

→①②③より背屈に伴い回内、底屈に伴い回外の要素が含まる

底背屈時距腿関節に何が起きているか?

距骨の関節面は前方は広く、後方が狭いことから関節運動は

背屈は小さくなりやすく、底屈は大きくなりやすい。

↓

脛腓関節と距骨の間でロックが生じるから。

人体解剖から紐解く足関節の機能 壇 順司 より引用

画像A:底屈位でロックされていない

画像B:底屈27.5±2.3°で外果と距骨滑車外側部が接し

(赤い枠の部分)、遠位脛腓関節を外側方へ押し広げている

画像C:背屈位で距骨と関節面は隙間なくロックされている

底背屈に伴い、回内・回外の要素を含む為、腓骨も一緒に動いている

背屈時は開排・挙上・内旋する

開排:股関節屈曲・外転・外旋の複合運動と言われている。

脛骨に対し、腓骨が広がるように離れていくイメージ

底屈時は収斂・下制・外旋する

収斂:広がっている何かが一点に集まること

腓骨が脛骨へ縮こまりながら近づくイメージ

以上のことから距腿関節背屈時には広い関節面を受け入れる為、腓骨が挙上しながら広がっていき、距骨が入るスペースを確保している。

逆に底屈時には関節面が狭くなり隙間ができてしまう為、筋肉で脛骨と腓骨を引き寄せながら下がっていき、隙間が少なくなるようになっている。

距骨の向き

距骨頭の溝(画像中の「Z」)は足の長軸(第2趾)と同じでやや前外方を向いている

距骨(画像中の「T」)はやや内側を向いていて、更に捻れている為、前足部は内反しやすい構造になっている。

→内反捻挫が多い理由の1つ

背屈時は開排・挙上・内旋する

開排:股関節屈曲・外転・外旋の複合運動と言われている。

脛骨に対し、腓骨が広がるように離れていくイメージ

底屈時は収斂・下制・外旋する

収斂:広がっている何かが一点に集まること

腓骨が脛骨へ縮こまりながら近づくイメージ

距腿関節の傾斜

後足部が内反すると・・・

距骨と外果の間が開き、関節面が外側へ傾斜することで外側荷重になる

後足部が外反すると・・・

距骨と内果の間が開き、関節面が内側へ傾斜することで内側荷重になる

後足部の内外反を立位での後足部角で評価し、荷重がどちらの方向に行きやすいか把握しておくことが大切。

後足部角:床面に対する踵骨の傾きを示す角度

果部捻転による特徴

果部捻転は脛骨捻転の臨床的な指標で、足関節の内外果を結んだ線と前額面との回旋量として定義され、

正常値:13°〜18°外旋位

13°未満→果部捻転の欠如 (変形性膝関節症患者に多い)

19°以上→果部捻転の増大 (変形性股関節症患者に多い)

脛骨の水平面上での骨の成長を意味しているが、足部の捻じれの評価も行える。

運動連鎖から全身を見る より引用

同じ肢位で内外果の高さと足部の向きを評価し、足部の把握をすることも可能

内外顆の高さと足の向きを評価

※座位でも評価可能

背臥位での評価と座位での評価両方とも左右差を確認するように。

どちらの方が内方を向いていて、どちらの方が外方を向いているかを確認することで足部の形態的なイメージが掴める。

・内果が高い・・・距骨下関節回外位になりやすい

・外果が高い・・・距骨下関節回内位になりやすい

・足が外側を向いている

→外捻しており距骨下関節は過回外しやすくなる

・足が内側を向いている

→内捻しており距骨下関節は過回内しやすくなる

<足部外捻による特徴>

・足位は外側を向く(外転(toe-out))

・母趾方向に身体重力が向かいやすい

・股関節は外旋位になる

・振り出し脚になる

・足部の柔軟性が高まり、股関節もルーズになる

・運動性に優れている

<足部内捻による特徴>

・足位は内側を向く(内転(toe-in))

・小趾方向に身体重量が向かいやすい

・股関節は内旋位になる

・蹴り出し脚になる

・足部の剛性が高まり、股関節もタイトになる

・支持性に優れている

果部の高さと足の向きを見ることでその人の体の使い方や距骨下関節の状態を把握することができる。

まとめ

後足部は構成される関節、骨は少ないですが、歩行において1番始めに床に接地する部分である為、とても大切になってきます。そのうちの距腿関節は底背屈方向の運動だけでなく、3次元の動きを伴う為、動きのイメージをすることがとても大切になります。

次回は距腿関節の動きを評価するときのポイントや筋、靭帯の関係についてまとめていこうと思います。