内側縦アーチについて考える

こんにちは!理学療法士の和田直樹です!

インソールの作成、足部、歩行の理解において、内側縦アーチはとても大切になると言われています。

ですが、なぜ大切なのかと聞かれると、困惑してしまいますよね…

なので今回は内側縦アーチについて考えていければと思います。

内側縦アーチを構成するもの

内側縦アーチは後ろから

・踵骨

・距骨

・舟状骨

・内側楔状骨

・第1中足骨

で構成されており、踵から母趾にかけてアーチを描く様に配置されています。

内側縦アーチの特徴

・舟状骨を頂点としていて他のアーチと比べて高い。

・柔軟性に優れていて足部の柔軟性や固定性を歩行の相で絶妙にコントロールする。

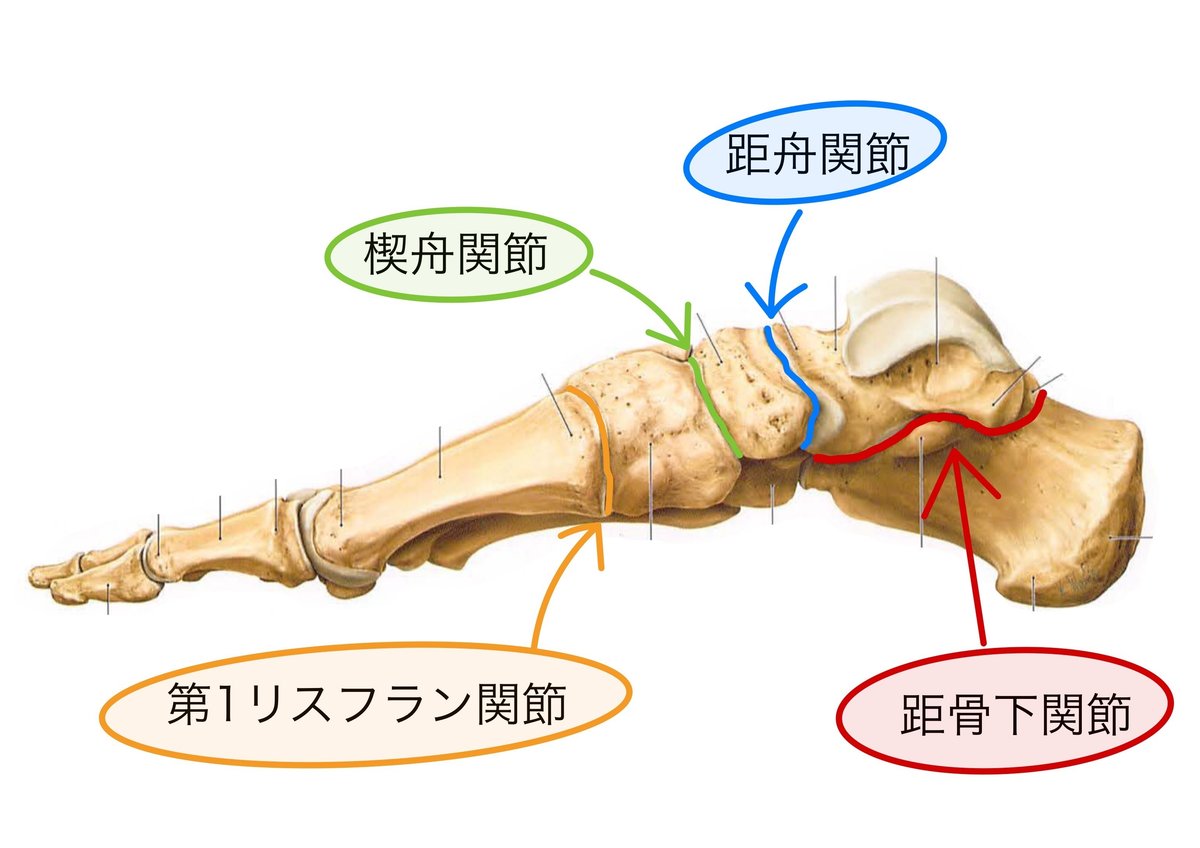

・距骨下関節、距舟関節、楔舟関節、第1リスフラン関節から構成され、機能的に3つに分類される。

<分類その1〜踵骨載距突起部〜>

踵骨載距突起部はMT関節より近位部のことを言い、

①ST関節の回内外を制御する。

②ST関節の回外位は前足部の可動性を制御し、回内位は増加させる。

③ST関節の回外位は第1列の可動性を制御し、回内位は増加させる。

④ST関節の回外位はMT関節縦軸で回内させ、斜軸で底屈・内転(回外要素)させる。

⑤ST関節の回内位はMT関節縦軸で回外させ、斜軸で背屈・外転(回内要素)させる。

⑥脛骨内果を挙上位に保ち、下制位になるのを防いでいる。

などの機能があります。

※ST関節・・・距骨と踵骨からなる距骨下関節のこと

※MT関節・・・踵立方関節と距踵関節により構成される横足根関節のこと

距骨下関節の回内外の制御ができる。

距骨下関節が回内位、回外位になることで機能が変わってきます。

回外位:・前足部と第1列の可動性を制限させる

・MT関節を縦軸で回内、斜軸で底屈・内転(回外)させる

→距舟関節と踵立方関節が交差した位置関係になり、

強固な足部になる

回内位:・前足部と第1列の可動性を増加させる

・MT関節を縦軸で回外、斜軸で背屈・外転(回内)させる

→距舟関節と踵立方関節が平行な位置関係になり、

柔軟な足部になる

脛骨内果を挙上位に保ち、下制位になるのを防ぐ

内果が下制位になってしまうと結果的にアーチが下がってしまう為、内果を挙上位に保ちでアーチの低下を防いでいる。

→踵骨載距突起部では主に柔軟な足部になるか強固な足部になるかが大切になっており、歩行において立脚初期の衝撃吸収や体重のスムーズな移動に大きく関与しています。

<分類その2〜舟状骨部〜>

舟状骨部はMT関節から足根中足関節までのことを言い、

①内側縦アーチの頂点の保持。

②確実なST関節の制御ができないために、前足部と第1列の可動性にも影響されない。

などの機能があります。

内側縦アーチの頂点の保持

舟状骨が内側縦アーチの頂点になっており、舟状骨が下がってしまうと、結果的にアーチが低下してしまう。

→主に立脚中期で舟状骨がしっかり頂点にあることが大切になってくる

確実なST関節の制御はできないがST関節肢位、中足骨部へ影響をもつ

・中足部の保持、足部剛性の保持を行う

・楔舟関節、リスフラン関節が関与して立脚期後半からの外側から内側への体重移動をスムーズにする。

・楔舟関節に制限がある場合はリスフラン関節が代わりに動く。逆に楔舟関節が動いている場合はリスフラン関節で制動をかける

→舟状骨部では主に舟状骨の位置と楔舟関節、リスフラン関節の可動性が大切になっており、舟状骨の位置が高いことでアーチが保たれ、足部の剛性力も保たれることで前足部へスムーズに体重を移動させることが可能になります。また、立脚期後半においての外側から内側への体重移動も前足部へ影響を与えてきます。

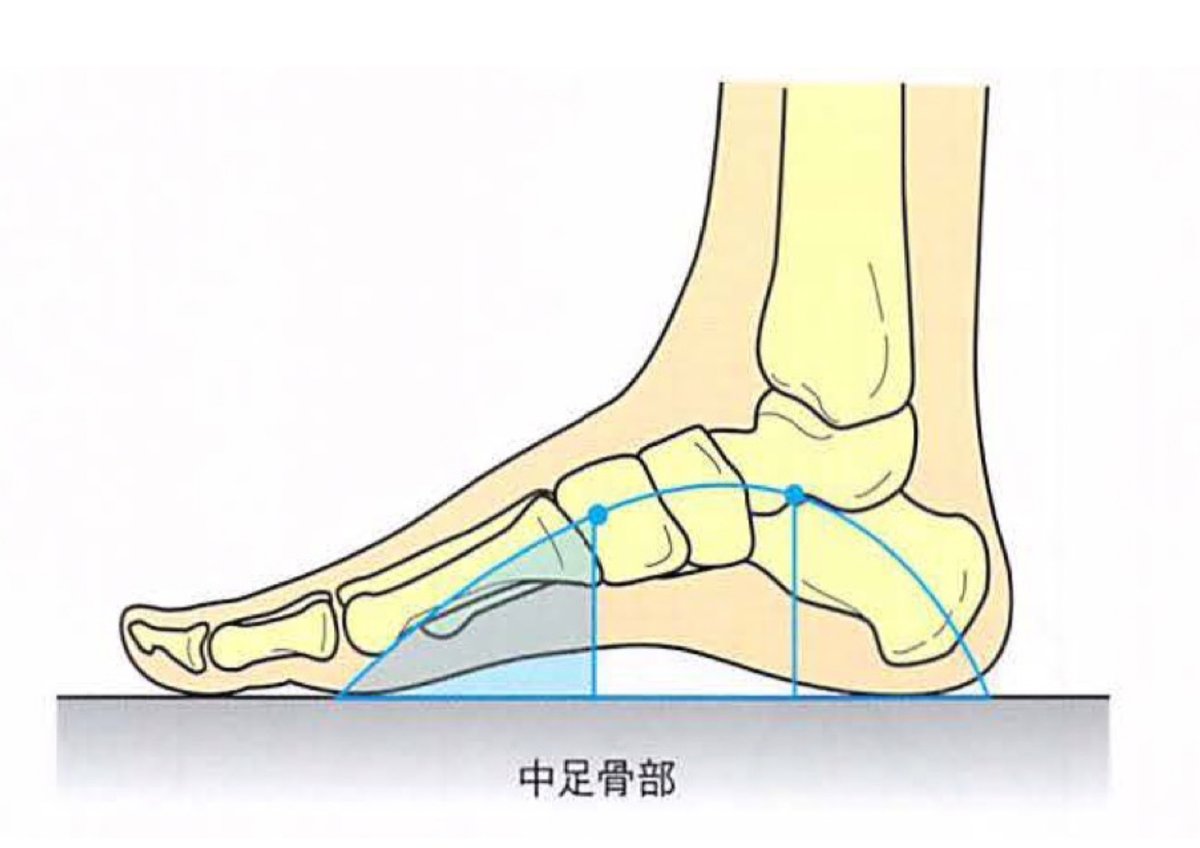

<分類その3〜中足部〜>

中足骨部は足根中足関節の遠位部分のことを言い、

①第1列の底屈・回内と背屈・回外を制御する。

②母趾球部と母趾頭部での荷重比を制御する。

などの機能があります。

第1列の底屈・回内と背屈・回外の制御

中足骨部は第1列に直接的に関与しており、第1列の肢位や母趾機能への影響があります。

母趾球部と母趾頭部での荷重比の制御

第1列の位置が安定することで荷重が小趾へ向かわず、母趾方向で踏み込むことができ、長母趾屈筋の作用効率も上げることができます。

また、推進期(Tst〜Ic)で前足部に荷重がかかる際、前足部の回内制限により生じてしまう足部の過回内を防いでいます。

→中足骨部では第1列の位置、可動性が大切になっており、主に母趾への荷重と推進期における蹴り出しに大きく関与してきます。

アーチ構造を感じ取るには?

・載距突起

・距骨頭

・舟状骨(頂点に来ているか)

・内側楔状骨

を触れれることが大切になってきます。

なぜか?

→舟状骨の位置はズレることがよくあり、上記の骨アライメントを触れて、舟状骨が他の骨に対し、どこにあるかを把握しないと内側縦アーチの評価が正しく行えません。

内側縦アーチが低下するとどうなるか?

内側縦アーチの低下は

・距骨下関節回内(外反)

・ショパール関節外転

・第1リスフラン関節背屈により生じます。

下腿や距骨の内旋

↓

距骨の底屈・内旋(距骨下関節回内)

↓

舟状骨が落ちる

↓

踵骨と舟状骨の距離が伸びる

↓

ばね靭帯、長足底靭帯、後脛骨筋腱を伸張

↓

ショパール関節が外転する

↓

内側縦アーチの降下が生じる

距骨下関節の過回内により内側縦アーチが過剰になると・・・

足部が柔軟になり過ぎて歩行時に「べちゃっ」と足を着くようになる

↓

・前足部への荷重量が増える

・前足部へ剪断力が生じやすくなり、第2.3趾の付け根に「たこ」が

生じやすくなる

・荷重が小趾側に乗りにくくなる

・剛性が高まりにくい為、立脚終期の蹴り出しが不安定になる

内側縦アーチが上昇するとどうなるか?

内側縦アーチの上昇は

・距骨下関節回外(内反)

・ショパール関節内転

・第1リスフラン関節底屈により生じます。

下腿や距骨の外旋

↓

距骨の背屈・外旋(距骨下関節回外)

↓

舟状骨が上がる

↓

踵骨と舟状骨の距離が縮まる

↓

ショパール関節が内転する

↓

内側縦アーチの上昇が生じる

距骨下関節の過回外により内側縦アーチの上昇が過剰になると・・・

足部の剛性力が高まることで立脚初期の衝撃吸収ができにくくなり、

歩行時に「ドンッ」と足を着くようになる。

↓

・外側への荷重量が多くなりやすくなる。

・体重が前方へ移動しやすく、加えて相対的に膝関節の外旋が強くなる為、膝関節周囲への負担が強くなりやすくなる。

内側縦アーチを支持するもの

内側縦アーチは骨による支持だけだと不安定な為、

・長母趾屈筋

・後脛骨筋

・長腓骨筋

・母趾外転筋

・長趾屈筋

により能動的に支持されています。

※前脛骨筋は収縮することで前足部を引き上げてしまう為、

総体的にアーチが下がってしまいます。

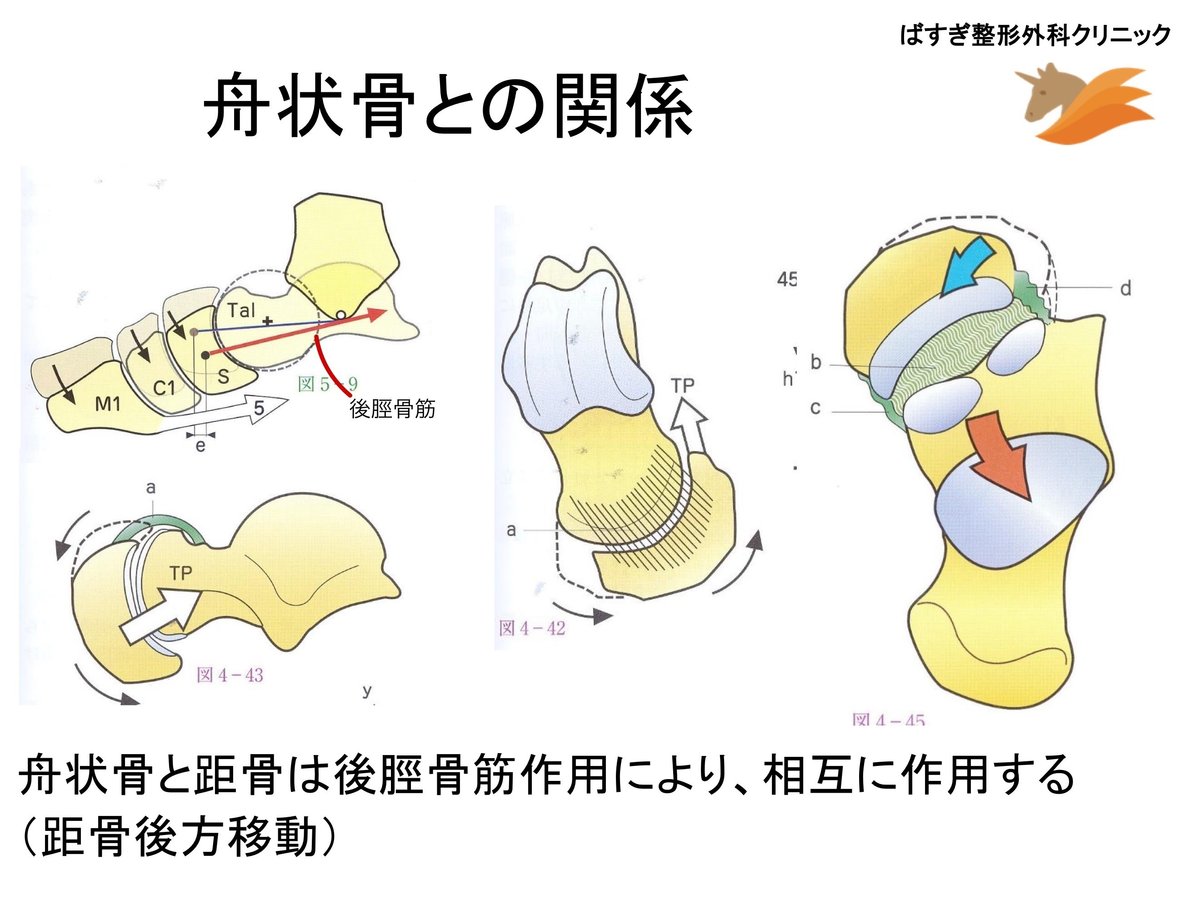

後脛骨筋

後脛骨筋は収縮することで停止部である舟状骨と一緒に距骨を後方へ移動させる

→距骨が前方へ回転しながら後方移動する為、アーチが高くなる

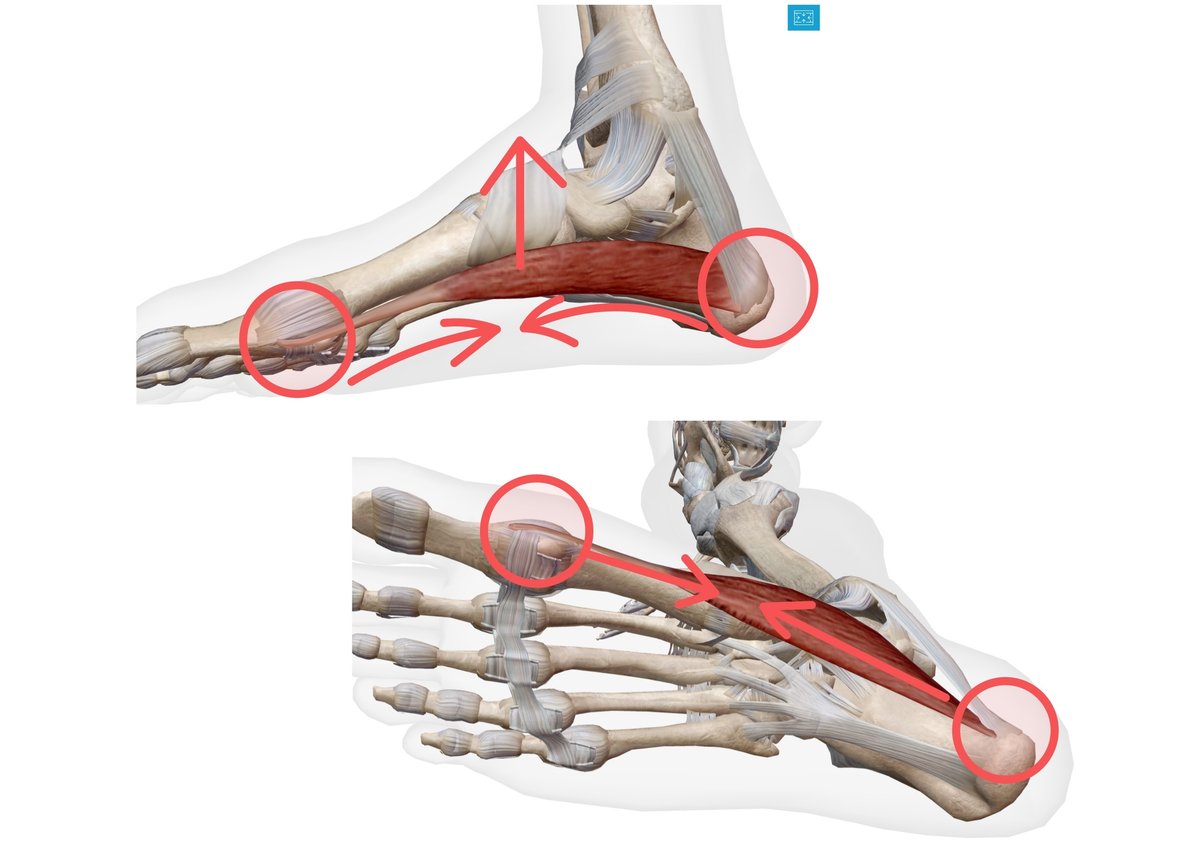

長母趾屈筋

長母趾屈筋は距骨の後方にある窪みに引っかかっている為、収縮により距骨を前方へ押し出す作用がある。

また、載距突起を下方から支える為、内側縦アーチの支持性に関与してくる

長趾屈筋

長趾屈筋は距骨の下を通り、第2〜5趾に付着する為、収縮することで足趾を足部の中心へ近づけながら距骨を下から持ち上げる為、アーチが高くなる。

母趾外転筋

長母趾外転筋は

起始:踵骨隆起の内側部、屈筋支帯、足底筋膜

停止:第1趾の基節骨底の脛骨側(内側)

である為、収縮すると起始の部分と停止の部分が近づくように動く。

その為、結果的にアーチが高くなる。

長腓骨筋

長腓骨筋は

起始:脛腓関節の関節包、腓骨頭および腓骨外側面の上部2/3

停止:第1中足骨粗面、内側楔状骨底面

距骨下関節およびショパール関節を回内させ、距腿関節の底屈を補助する作用がある。立方骨までは短腓骨筋と並走し、外側縦アーチの弦の一部を担っている。また、腓骨筋結節で踵骨に引っかかり、内側縦アーチの長母趾屈筋のように踵骨の前方端を弾力的に支えている。さらに第1中足骨と内側楔状骨を引き寄せることで、内側縦アーチを高めている。

上記のことから長腓骨筋は外側縦アーチに関係する筋肉だが、筋の弾力で踵骨を支えたり、収縮により第1中足骨と内側楔状骨を引き寄せることで内側縦アーチを高めている。

まとめ

内側縦アーチは足部を安定させ、良い状態にするのにとても大切な機能です。

ですが、アーチが高くなり過ぎてしまったり、低くなり過ぎてしまうとさまざまな問題が生じてきます。

臨床においては内側縦アーチのポイントを考えた上でその人がどのようなアーチをしているかと左右差が大切になってきます。

そして、対象者のアーチを理解した状態で動作を見ると、また違った視点で考えることができます。

皆さんも日々の臨床で内側縦アーチを意識してみてください。