島根県大田市 国立公園三瓶山 歴史年表(2024/12/27 更新)

三瓶温泉に関わる仕事をしています。

温泉ソムリエアンバサダー

入浴指導や温泉勉強会も開催しています。

三瓶温泉の歴史に興味を持ち、様々な文献を調査してみましたが、一つにまとまった文献がなかったので、まとめてみました。

各内容に関しては、個人の推測による内容もあるかもしれません。

情報は、まだまだ不足していますので、データでご提供いただける方はぜひご連絡下さい。

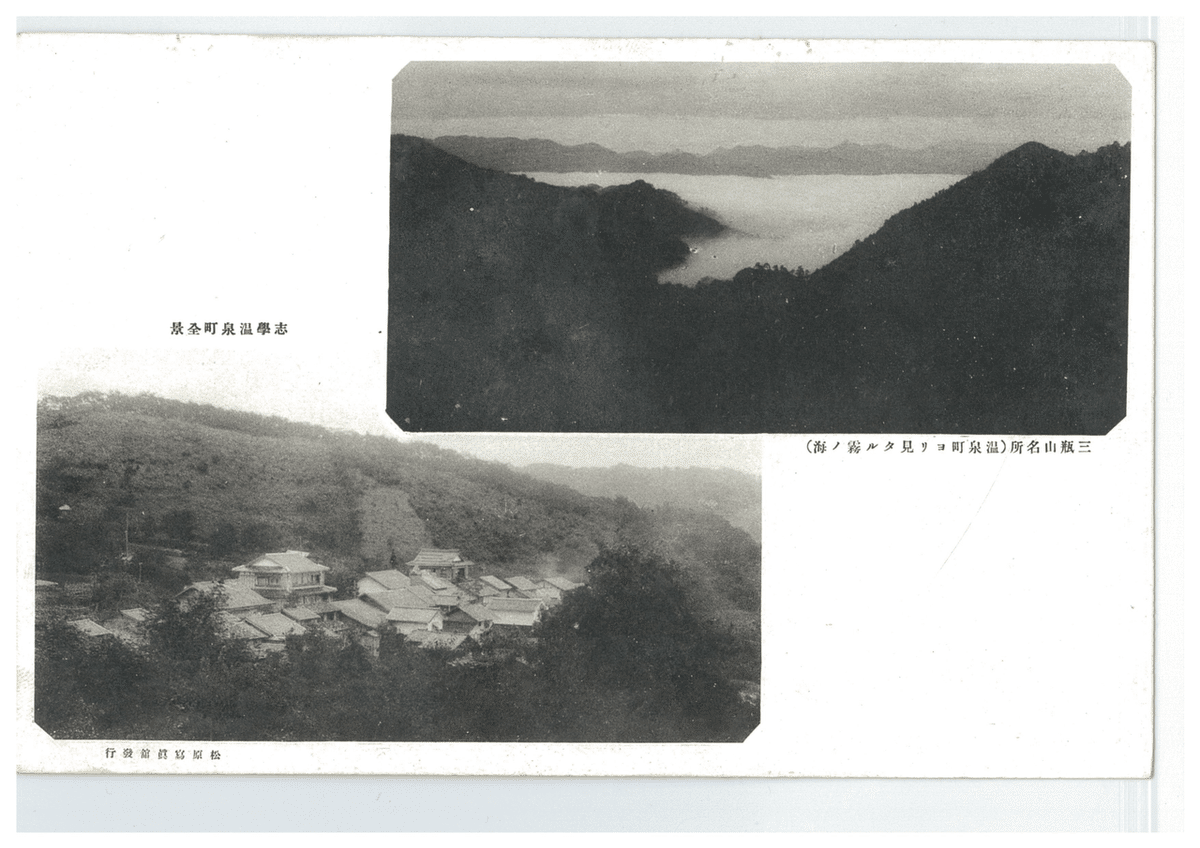

中国地方最大の毎分3044.8ℓの湧出量を誇る三瓶温泉。

以前は、志学温泉と呼ばれていました。

文献には奈良時代に登場しますが、史実として正確な記録が残るのは幕末になってからです。温泉街としての成り立ちから、陸軍演習地、国立公園指定までの流れを箇条書きしています。

三瓶山 火山の歴史

初噴火 約10万年前

第2期 約4万年前 最大噴出物(軽石)

第3期 約6300年前

第4期 約4000年前

白鳳時代(飛鳥時代後期)

684年(天武天皇13年)11月29日 白鳳の南海・東海地震(M8.0)

南海トラフ沿いの巨大地震と推定され、南海トラフ巨大地震と推定される地震の確実な記録としては最古のものである。

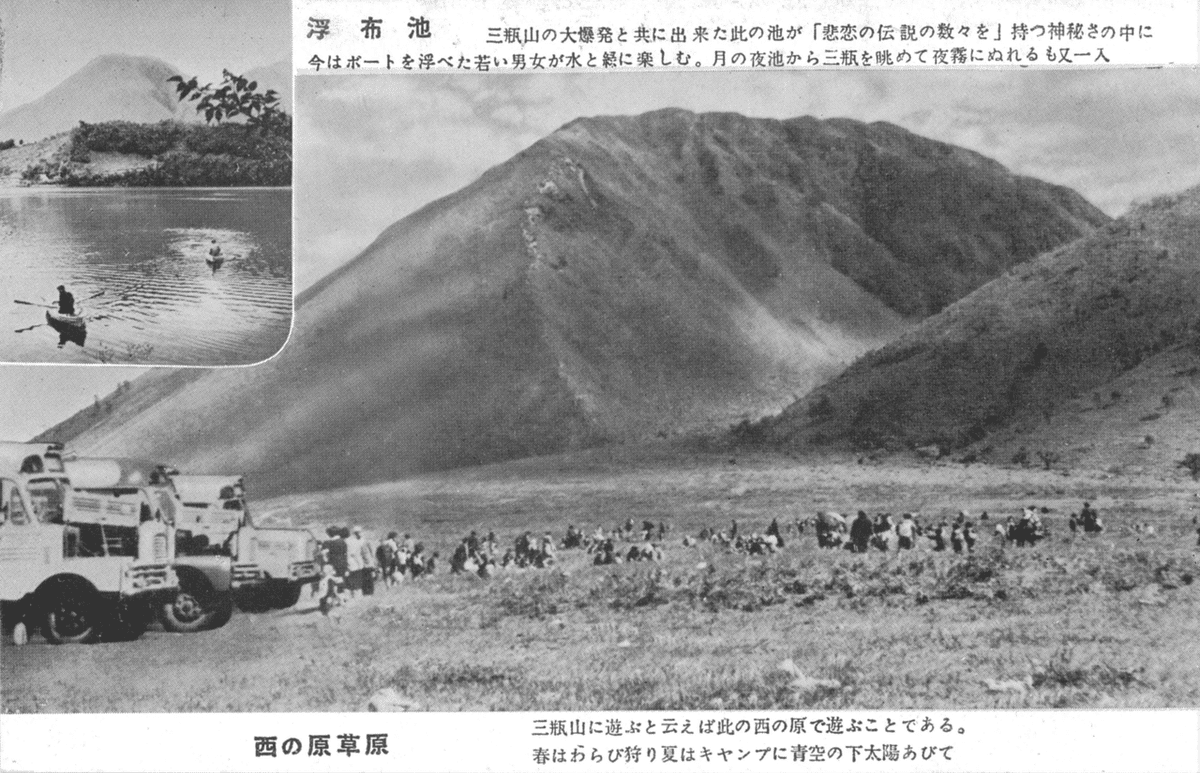

「佐比賣山ノ西崖崩落」して渓谷が塞き止められ浮布池ができ、その時に三瓶温泉も湧きだしたと云われる。

白鳳14年(685年) 三瓶山噴火 と記録あり(規模不明)

大宝元年(701年) 律令制度 三瓶山麓は高田郡

奈良時代(710年 - 794年)

石見国風土記「南東在出湯不用之」(南、東に出湯・・・南は志学、東は小屋原)記載あり。

養老2年(718年) 佐比売山を三瓶山に改める。

三瓶山に烽「とぶひ」を設ける。煙や火を使った緊急通信施設。

733年 『出雲国風土記』成立。

風土記:奈良の地に壮大な都城(平城京)が造営され,大化改新後の地方制度も整備された元明天皇時代に,諸国の国司・郡司を総動員して作成させた。郷土誌的文書

宝亀元年(770年)

三瓶山室の内に大乗寺を建立。

宝亀3年(772年)

矢野家始祖が紀州熊野大社より分神を勧請し社を創建。のちの本宮神社(上山地区)。

宝亀5年(774年)

浮布池に邇幣姫神社(にべひめじんじゃ)を建立。

平安時代(794年 - 1185年)

(寛平年間889-898)

三瓶山麓八箇所に八面神社を創立。

①志学村(八面神社)②久部村③池田村三瓶谷④多根村⑤山口村藤木⑥角井村⑦角井村秩木⑧上山村(本宮神社)

鎌倉時代(1185年 - 1333年)

嘉禄年間(1225-1227)

寅の洪水 室の内にあった大乗寺と八面神社が洪水被害により、共に志学金比羅坂へ移遷。

室町時代(1336年 - 1573年)

天文16年(1547) 宗正寺創立

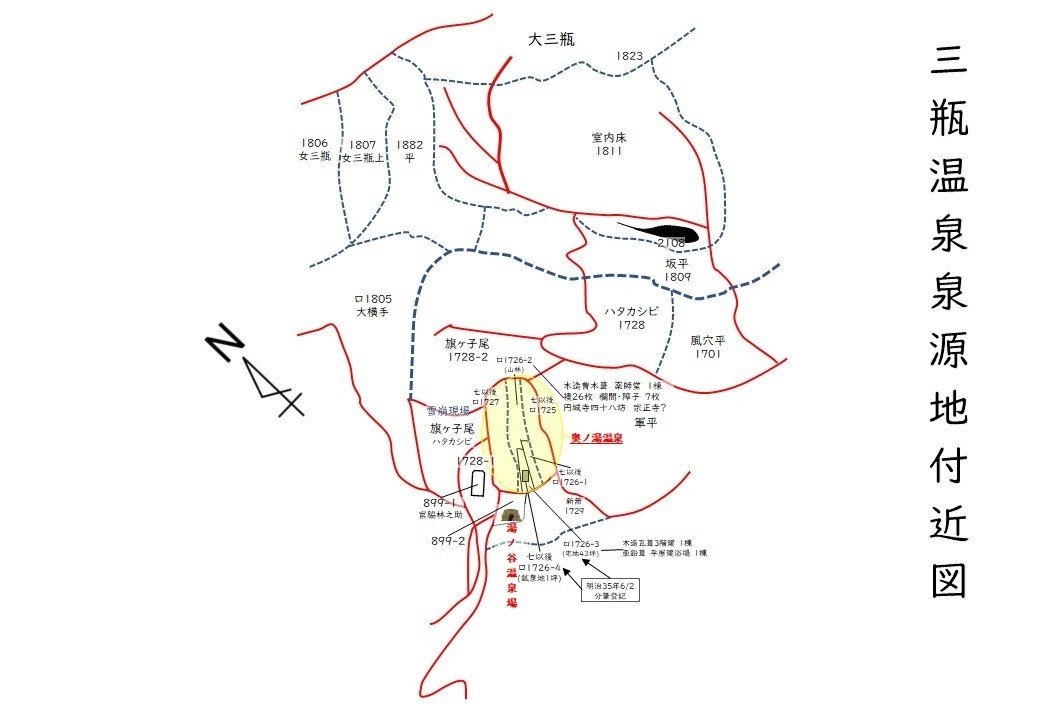

天台宗野城円城寺麓四十八坊の一にして三瓶温泉泉源地(奥の湯小丸岳)に所在。文化2年(1805)に現位置へ再建される。

天文19年(1550)

西教寺創立

真宗本願寺派 志学清水尻ロ337(中央農道の上方)に創立。昭和17年(1942)に現位置へ移転。

弘治2年(1556)

三瓶山麓で尼子軍と毛利軍が戦う。

天正元年(1573)

上山に浄光院 創立。

17世紀初頭~幕末

慶長5年(1600)

石見銀山奉行 大久保石見守長安 三瓶のそばを持ち込む?

寛永20年(1643)

吉永藩の農業政策により放牧開始。

寛文10年(1670)

吉永藩主 加藤明友 種牛を買入れで三瓶に放牧。

富屋一族がたたら業、鍛冶、(富くじ)で莫大な富を築く。

(八面神社は8面と8頭の大蛇「製鉄の守り神」、平安時代には創立していたので古代よりたたら製鉄は行われていたと推測される)

富屋一族は、会津藩主であった加藤嘉明の時代から鉄師(刀鍛冶)であったと伝わっており、会津騒動による吉永藩一万石へ転封の際に藩主に従い移動してきたと推測される。その後、たたら業で財を成し、「三瓶のお山が潰れても富屋はつぶれない」といわれた。

代々 志学村の庄屋を務め、代官の宿泊や京文化の取入れ、寺への寄付等、発展に努めてきた。幕末の松江藩困窮の際には、貸し付け金(大名貸し)3,800両が回収できなくなり、徐々に没落していった。

幸田家(仲家)も衰退。

17世紀後半

邑智郡長藤村(現 美郷町)にて温泉が見つかる。(美郷町の潮温泉)

湯治客に温泉を釜で沸かし提供。(宿賃:7日間、湯銭・薪代として1人銀3匁)

元文年間(1736‐40)

小屋原温泉が発見されたと伝わる。

安永2年(1773)

三瓶山麓で薬用人参と三瓶そばの栽培が始まる。

天明年間(1781-88)

志学村有地 字湯ノ谷に村民が数棟の萱葺家屋を建て温泉を利用。

寛政時代

寛政1年(1789)

小屋原温泉 小作人無高百姓 孫四郎 湯溜場を作り足洗い場として利用

夏場は子供の遊び場になっていた。

昔は広野原(こうやはら)と呼ばれ、ひどい荒れ地だったらしい。

富田屋(熊谷)勇右衛門「富田屋代々相続人へ」1820年頃より

「寛政元年私領御巡見様御案内張」には、温泉 1ヵ所と記載あるが、これは温泉津温泉のことであり、元年~12年の間に志学温泉は開発されたとされる。

寛政12年(1800)

「三瓶山一二勝」の1景、湯谷温泉が選ばれる(今田知卿)

数棟の萱葦家屋が描かれている。

「湯谷は 人家稀なり 出湯ありて 常に煙たえず その湯人の病など いやすこと神のごとしとかや」数棟の萱葦家屋が描かれている。

「四岳」を「志学」へ変更する。

文化年間(1804-18)

安濃郡川合村 古田嘉右ヱ門(屋号:神田じんでん)・市右衛門(息子)が村所有温泉を掛り受け、長原村 山内又次郎(父 又兵衛)が下請け営業。

(神田本家 川合村九日市屋眞十郎は天保年間に志学村庄屋に勤めていた)

文政元年-10年(1818-27)

志学村温泉の記録あり。(下請営業・納入者 古田市右衛門)

1832年志学村温泉運上として判銀70匁納金の記録有。

その後連年の凶荒による財政難により岩谷氏へ売却。

文化15年(1818)

古田家が小屋原村出湯の土地所有者:池田村小原(松尾)甚助と営業者:小屋原村庄屋 富田屋(熊谷)勇右衛門を相手に大森代官所へ訴訟。

小屋原温泉が無届営業を行い志学温泉の利用者が減少している。

→その後、冥加銀(営業税)を納め許可を得る。

この時の仲介人が、川合村頭百姓孝兵衛(岩谷九十老の父)

小屋原温泉 池田村 甚助が経営権。

文政3年(1820)

志学村が財政破綻 財政破綻立て直し指定村になる。

天保2年(1831)

池田村槙原 竹下仁左衛門 薬師如来のお告げにより温泉を発見。

現 池田ラジウム鉱泉

天保3年(1832)

大森代官 根本善右衛門から幕府勘定所の報告された温泉運上銀

志学温泉 一判銀七拾目、小屋原温泉 一判銀三拾目

天保4年(1833)

川合村 岩谷善右衛門奥の湯のある所(湯ノ谷ロ899-2)に浴場を設ける。(湯元は岩谷氏所有、周囲は志学村共有)。

泉温33℃という記録あり、入湯客は多くはなかった。

天保10年(1839) 3間(5.45m)増築し、客数が増加していった。

※歌川(安藤)広重が『東海道五十三次』を著す。

文久元年(1861)

小屋原温泉 邇摩郡宅野村 藤間八助 経営

※アメリカで南北戦争が始まる(~1865)

文久3年(1863)

小屋原温泉 小屋原村 庄屋 利三郎 経営

慶応元年(1865)

川合村の豪農 岩谷九十老に温泉権を売却

※幕府が第2次長州征討を発令する。

慶応2年(1866)

鳥井村より百姓一揆 西上山で犠牲者1名

明治時代

明治初年(1868-78頃)

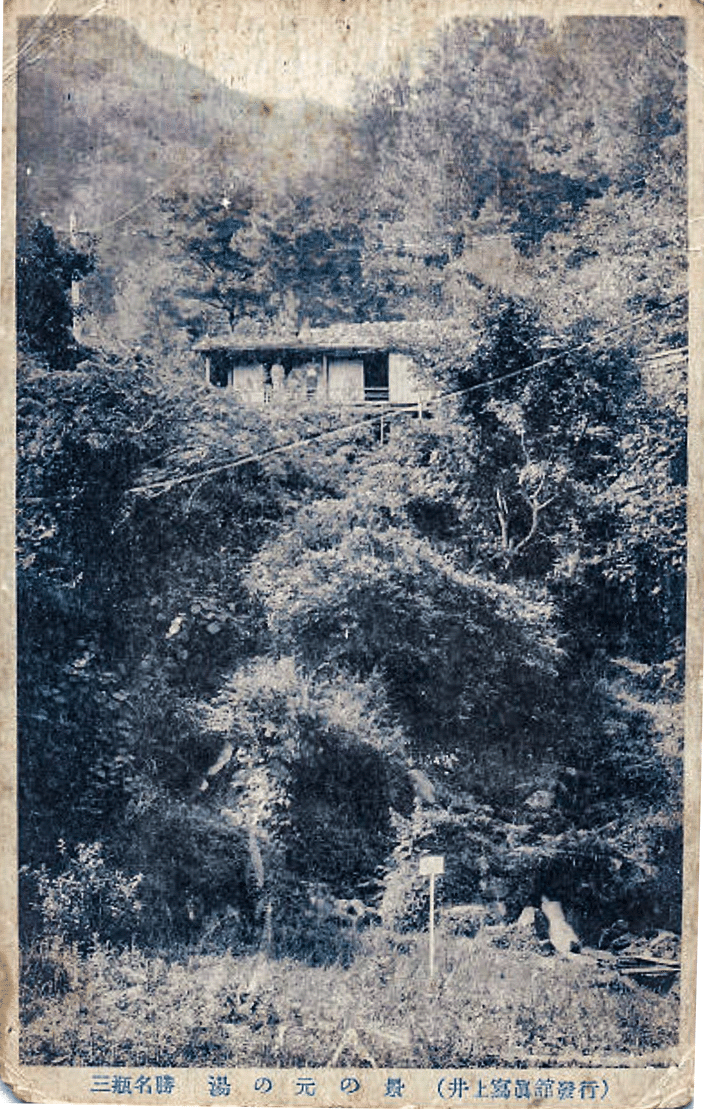

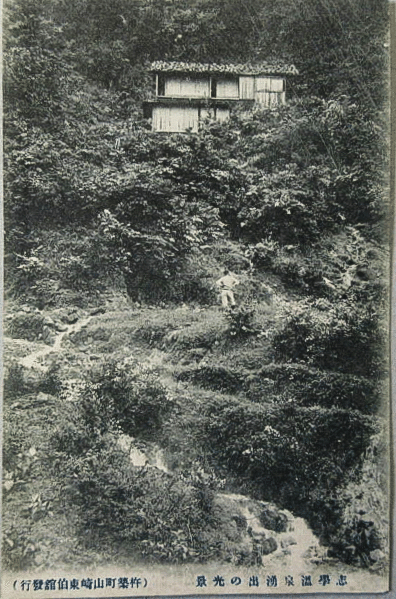

竹下氏 泉源地に浴場と宿舎を有して営業開始(規模不明) →湯元温泉、または奥の湯 と呼ばれた。

志学・加渕・久部を併せて志学村になる。

明治5年(1872)

浜田地震(浜田市沖震源・M7.1)

室の内の水が干上がる。

泉温が49℃まで上がる。

その後、入湯客が増加。

他地域でも、温泉の噴出が発生。

・磯竹村(現 五十猛町) 野梅温泉

・小浜村

・温泉津温泉 「震湯(新湯)」

明治6年(1873)

10月 浜田県安濃郡志学部小学校 開校

明治8年(1875)

志学村・加渕村・長原村 合併し志学村になる。

明治10年(1877)

志学村戸長 梶谷啓次郎 川合村 岩谷九十老より

50円(廉価)で志学温泉を譲り受け村有とし、鳥越村出身の宮脇林之助に掛け渡す。(浴槽6ケ、入浴者増加)

梶谷啓次郎・・・石見銀山領屈指の富豪 冨屋の分家 富久屋三代 彦十郎の子

明治11年(1878)

梶谷啓次郎が企画の頼母子(たのもし・金銭の融通を目的とする民間互助組織)「温誓講」作成、湯ノ谷までの通行路、施設の充実を図る。

迩摩・安濃両郡の資産家に呼びかけ、20株、計500円を集める。

「温誓講規則書」より

明治13年(1880)

梶谷啓次郎 邇摩郡大國村の豪農 安井好尚 等と畜牛改良と増殖を目途とした、「殖牛会社」を設立

10月8日 梶谷啓次郎 26歳にて死去。

明治17年(1884)

熊取温泉(現 忍原郷鉱泉?)

4月3日 邇摩郡忍原村熊取にて鉱泉(炭酸泉)が発見される。

7月10日 島根県の許可を得て稲積憲蔵が浴場開設。(2階建、客殿、湯壺2つ備えた入浴場、鉱泉汲取場) 1日2,3回の入浴を1~2週間

飲用として松江天神町 久斯館で販売 大人 1回30㎖を3度、小人 30㎖を3回に分ける。

同時期 川合村瓜阪で湧き出た鉱泉(炭酸泉) 小林鉱泉?

安濃郡波根村 小原亀右衛門が泉主 飲用の鉱泉水として波根の山庚館、松江天神町の山庚館別館で販売。

邇摩郡福原村 渡利鉱泉も開始。

明治19年(1886)

2月4日 宮脇林之助管理の湯ノ谷建物7カ所 背後の旗ヶ子尾山頂からの雪崩被害で宿舎、湯場等7ヵ所が崩壊 家族、客計7名が死亡。

林之助妻ベン(26)、子女(4)、浜原村 小野寅吉妻 ナカ(24)、子(男・1)、志学村竹下健助 妻(名前不明)、その他2名。

林之助は、穴湯に入浴中で1人助かる。

3月27日~5月7日

全村民で字転石へ浴場を移転し温泉を導入し、村有地と川合村 和田孫二郎所有地一部の無償寄附を受け、整地して希望者へ貸与し、温泉地の造成を図る。旅館やみやげ店を誘致し、人家含む温泉街を形成する。

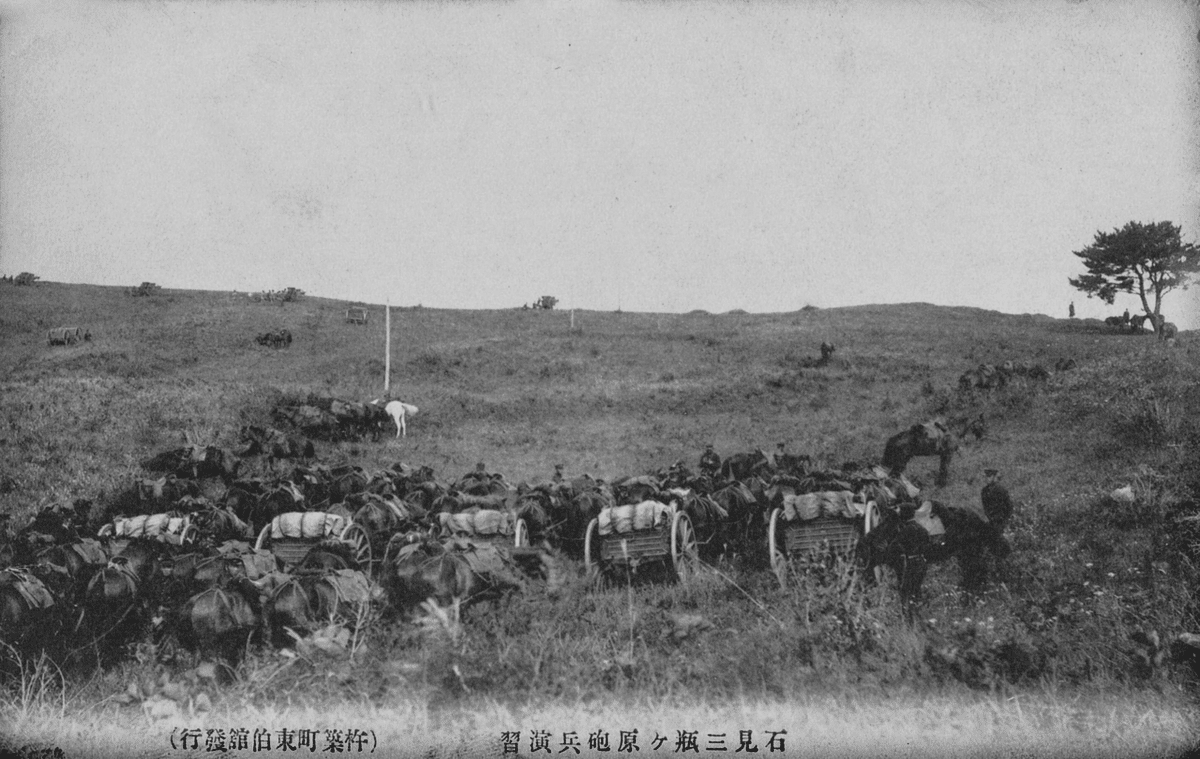

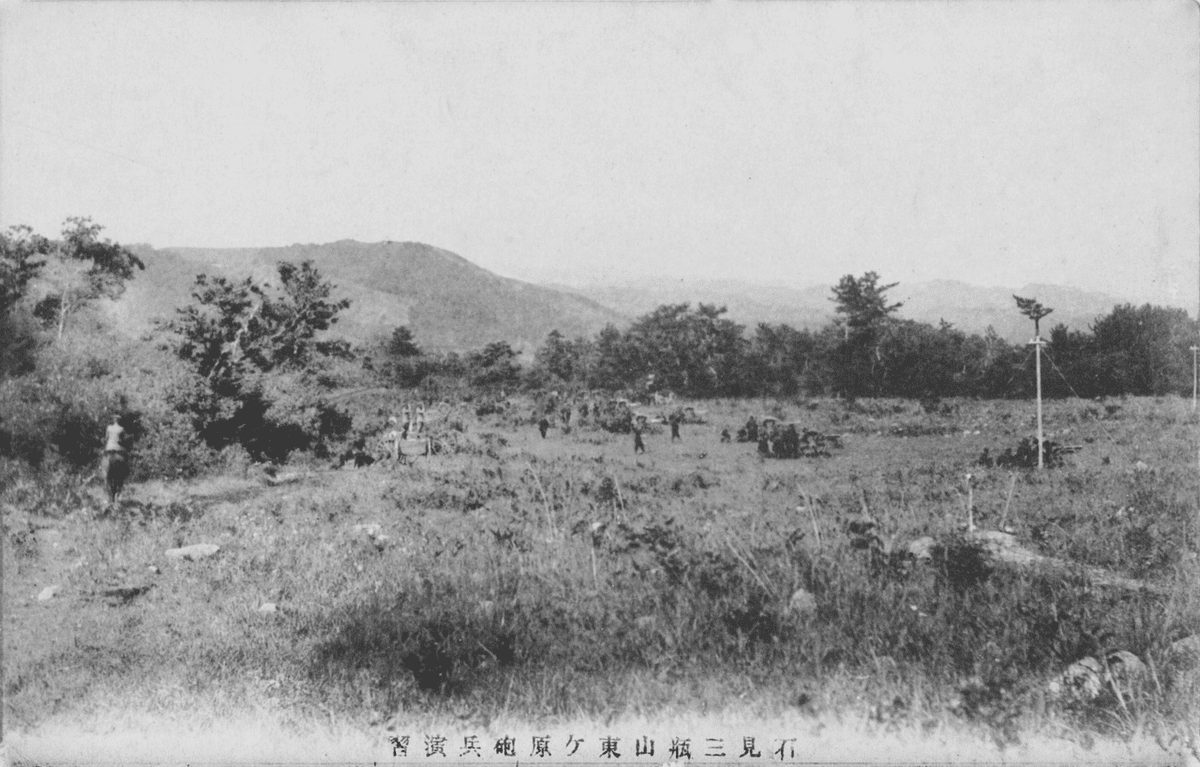

廣島第五師団野砲第五連隊(熊谷宣篤少将)が、三瓶原で初の実弾射撃を実施。

毎年6月-10月のみ演習(廣島、松江、濱田より)演習は和牛放牧期間の八十八夜から半夏を避ける契約。歩兵、砲兵、重砲兵等数千人、馬数百頭

土地の買収も始まる。

明治20年(1887)

12月20日 加渕組27戸×50銭、13円50銭で入浴料の無償契約

佐比売村において五大字の連合共進会が行われる。

明治21年(1888)

志学温泉場まで引湯後、暫時槽中で冷下させる。

湯量、湯温ともに、増加中だったといわれる

高原は軍用地としての第一期買収開始

小屋原・池田・多根・山口・志学・角井の各地区が、保有する共有地800haが第一期買収対象。1ha当たり3円(市場価格の5倍)

個人所有400haの買収 1ha当たり10円(明治43年買収終了)

2月25日 邑智郡祖式村南山で松本音吉が鉱泉を発見。

明治43年(1910) 島根県の許可を得て、坂下関太郎が浴場開設。

夏はカジカの鳴く温泉として賑わい、後には松本清張「数の風景」の舞台になる。

明治22年(1889)4月

町村制施行により、志学・池田・上山・小屋原・野城・多根は合併し佐比売村になる。 (温泉権は志学区保有)

「明治二十二年九月改志学温泉関係人名規約簿」

村有の温泉場 入浴場1ヵ所、建物3棟

志学・加渕・長原の旧村住民は無料入浴

三瓶放牧組合 三瓶牧野全体の牧柵できる。

三瓶和牛の放牧管理

明治23年(1890)

5月 梶谷啓次郎頌徳碑建立(大田町漢学者 恒松強 撰並書)

→現在は鶴の湯敷地内に有り

美郷町 千原温泉開湯

明治24年(1891)

廣島第五師団野砲第五連隊が1週間の演習

室の内池へ鯉を放流する

明治25年(1892)

4月22日 佐比売村議会 温泉買い上げの件可決(20円)

三瓶原を陸軍用地へ編入 廣島第5師団管轄(400万坪)

明治26年(1893)

1年間の利用者 約5,000人(多くは備後、安芸:今の広島県)

(現上の町 36戸、浴場1戸、旅館4戸、泉源地にも1戸)

明治27年(1894)

日清戦争が勃発する(~1895年)

明治28年(1895)

志学 大岩喜八所有山林(七以後ロ1726-2)

1月16日W氏が買受、同月28日大岩氏が買戻

明治29年(1896)

2月18日N氏買受、12月19日大岩氏子息が買戻し同日に久部 竹下与市氏が買受する。

明治30年(1897)

志学温泉 湯温 約42℃

明治32年(1899)

浜田二十一連隊が演習始める(日清戦争後・明治27~8年)

明治33年(1900)

直径10㎝の土管にて温泉の分湯開始

北原峯太郎、宮脇林之助、佐々木豊松、杉本某、和田善助 経営5ヵ所

広島師団から五連隊の野砲が4門、志学に到着

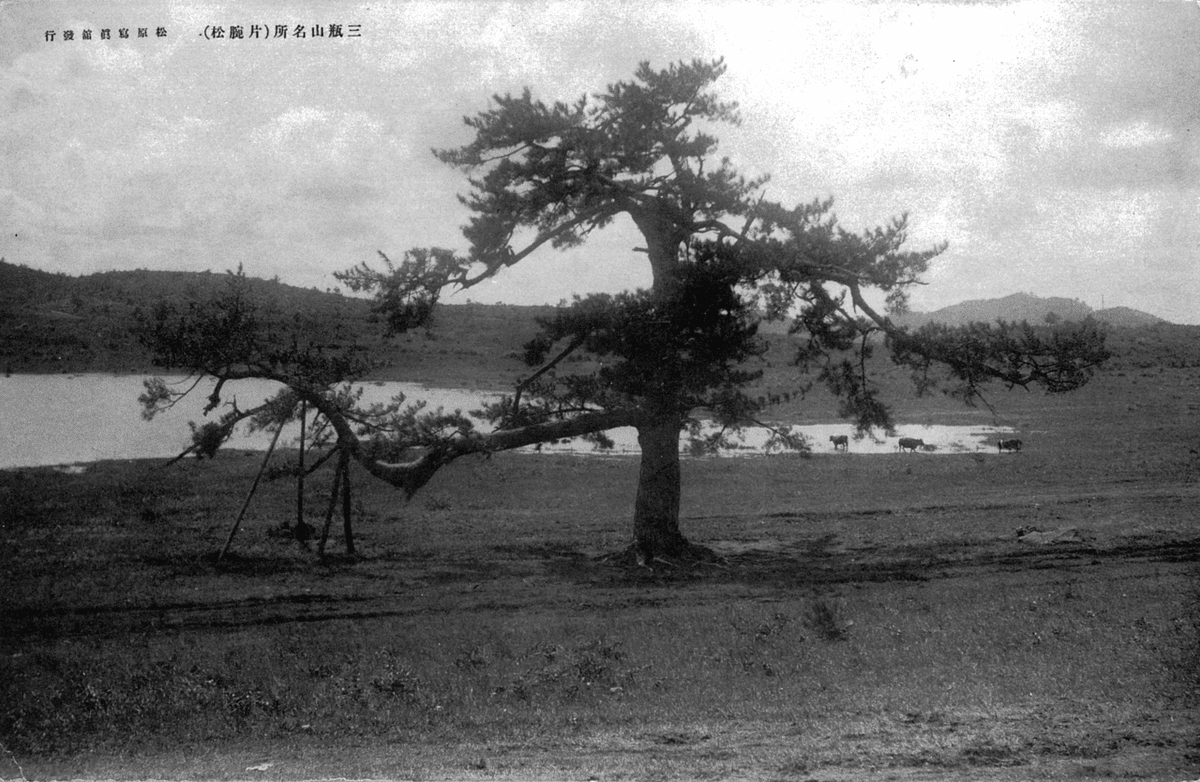

全国初の府県連合の第一回中国五県畜産共進会、中国五県ブロック共進会が志学で開催される。

※私製の絵葉書の使用が逓信省により認められるようになる

明治35年(1902)

竹下氏が山林の内、1726-3宅地 43坪・1726-4鉱泉地 1坪を分筆登記

源泉隣「字七以後ロ726」に浴場と宿泊施設新設し営業開始(奥ノ湯温泉)

ただし、親戚や知人に掛け渡していたと思われる

※洞窟源泉の真上辺り

砲兵が三瓶の原にて演習開始 上山に砲車通路整備。

(陣地は東上山と角井を結ぶ水戸谷) 3,800-4,500mの距離で男三瓶と女三瓶の中間、「大流れ」の脚を狙った。もう1つは陣山にあり、片腕の松や机ヶ脊を狙った。

三瓶牧畜産牛馬組合 結成 牛馬の改良繁殖が主要任務。

明治37年(1904)

陸軍により砲兵道路が東上山 水戸谷へ作られる。

日露戦争が勃発する。(~1905年)

三瓶で地震あり。

明治38年(1905)

芸予地震(安芸灘震源・M7.1)

10回の地震 温泉湧出量が増加、泉温43℃位になる。

現在の上の町に郵便局できる。

湯場戸数38、奥ノ湯1戸(竹下氏所有) ←池田郵便局 調査

明治39年(1906)

松江六十三連隊が演習開始(日露戦争後・明治37~8年)

明治41年(1908)

陸軍兵舎 志学八面神社隣地に建設 (528㎡(160坪)兵舎が15棟等)

物品倉庫、連帯本部、浴場等5棟が広島より移築

演習時(夏~秋 7~8,000人)

2週間~1か月に日程

明治43年(1910)

演習用地買上(拡張) 合計1,275町歩(約12,645㎡)

3月31日 粕淵、志学道路 竣工

明治45年(1912)

温泉番付「大日本帝国温泉一覧表」東前頭8枚目に「石見ノ温泉津」

同前頭 「石見ノ天河内」「石見ノ志学」「石見ノ小屋原」

当時の名産・名品 三瓶牛蒡・弘法大根・三瓶栗・三瓶蕎麦

出典:twitterより「元島根県民のトリ( ・∋・)」さん@oki0930goka2

大正時代

大正3年(1914)

地震あり

石津利作市 測定 志学温泉(湯元?) 46.5℃、3,110 kℓ/日

大正4年(1915)

「安濃郡誌・・・今の志学街に初めて浴場兼旅館を設けしより商人争って来り屋を建て遂に現今の一小市街を作れり」

志学温泉街36戸、浴場1、浴場付旅館4(三川屋旅館、和田旅館、北原旅館、大草旅館:数百人受入れ可)

泉源地 奥ノ湯浴場1戸(竹下氏所有)

安濃郡佐比売村池田 「池田ラジウム鉱泉」浴場開始

大正5年(1916)

安濃郡佐比売村志学温泉使用料条例

使用料 1等室1回3銭、2等室1回2銭

住民に関しては別料金(年間1戸当たり)

1等室入浴者(赤證票)甲2円50銭・乙2円

2等室入浴者(白證票)甲60銭

大正6年(1917)

6月19日 浴場が朽廃しかけた為、温泉権を村に寄附。

6月26日 周囲の山林も佐比売村有になる。

現在の鶴の湯、亀の湯が建設(志学区民は無料、その他2銭)

佐比売村 部落有林野 町村統一事業

大正7年(1918)

東の原 水ヶ迫マブ140mを陸軍廠舎の水源として掘る。

邇摩郡大浜村小浜で加熱して温泉利用

大正8年(1919)

三瓶牧畜組合 設立

大正9年(1920)

勝負ヶ口、松ヶ平のマブを陸軍廠舎の水源として掘る→松ヶ平鉱泉

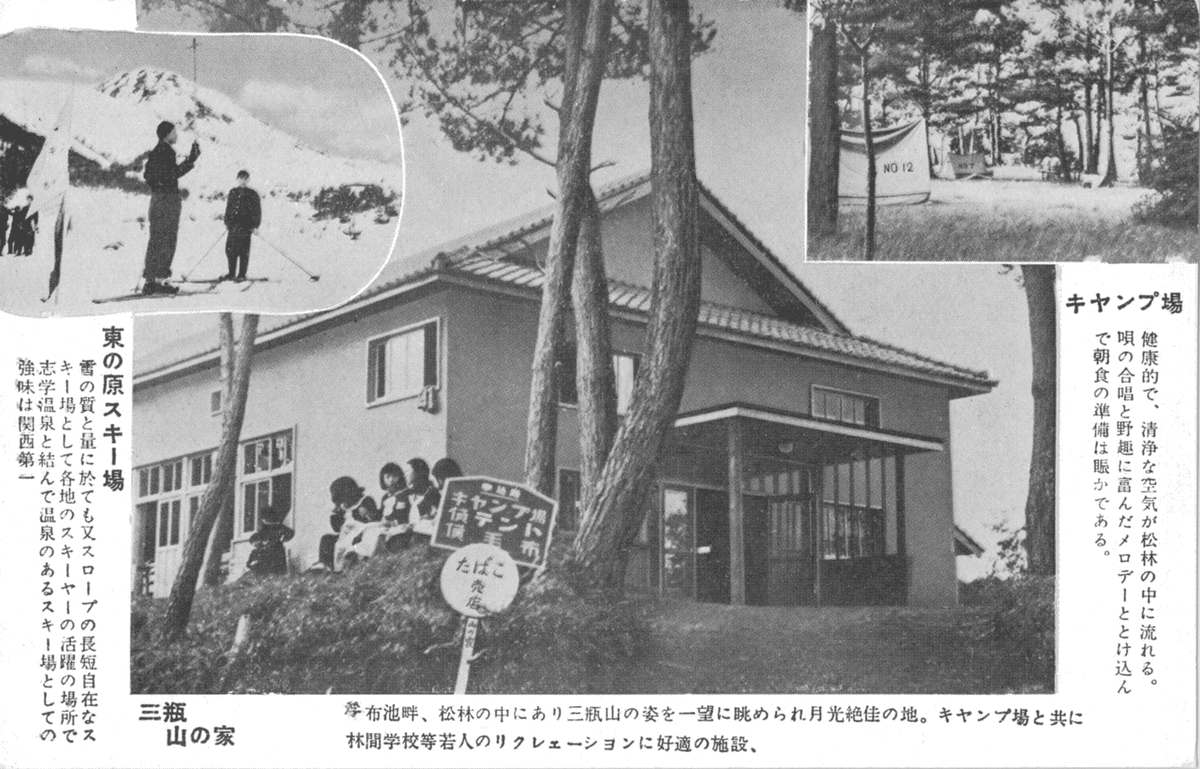

宮原亀一、松陰真義、今田俊英ら 箱スキーで滑る。

志学小学校に高等科併置。

志学信用金庫 旧西教寺の庫裡(台所)に設立。

旅館(温泉案内 鉄道院 編 大正9年3月)

北原:9室25人 加藤:4室21人 兒玉:4室12人 三井:4室14人

宿泊料いづれも普通1円30銭

※大正4年から経営者の変更有か?

大正11年(1922)

ドイツ人 プラーゲが東の原でスキーを試みる。

大正12年(1923)

三瓶スキークラブを組織

大正13年(1924)

兵隊入湯者61,000人(上の町+下の町)

大森町銀山の下河原「石見銀山薬湯」

大正14年(1925)

地震あり 洞穴泉48℃1,679ℓ/分、三瓶館46℃222ℓ/分

バスが開通

出典:twitterより「元島根県民のトリ( ・∋・)」さん@oki0930goka2

昭和時代

昭和元年(1926)

青森県弘前市連隊より高田大尉がスキー指導へ来る(団体訓練・射撃訓練)

昭和3年(1928)

陸軍廠舎に電灯設置

昭和6年(1931)

旅館情報 (「温泉案内」鉄道省発行 昭和6年版)

三瓶館、北原、三河、米原、岩田、大草

宿泊料1円50銭~4円

※湯抱温泉 日の出、中村、青山、田中、岩谷

宿泊料1円20銭~2円 自炊制1日60銭

昭和7年(1932)

浩然楼が北原旅館を買収

出典:twitterより「元島根県民のトリ( ・∋・)」さん@oki0930goka2

昭和8年(1933) 第1回島根県スキー大会

昭和13年(1938)

7月 浩然楼火災消失、鶴の湯も類焼(12月再建)

12月 「字七以後ロ1726-1~4」、鉱泉地、建物3棟を所有者 竹下懋等4名より佐比売村に4,000円にて売却(木造平屋建て浴場1棟:6坪、木造3階建て宿舎1棟:延37.7坪、周囲約7反山林) 竹下家は朝鮮へ移住。

それ迄、賃貸借契約していた宮脇章吉氏と引き続き賃貸契約、その後も数名が契約。

昭和14年(1939)

志学温泉 洞穴泉43℃(pH7.0)、三瓶館湯44.2℃(pH6.6)、三瓶館前湯42.0℃(pH6.4~6.6)、炭酸泉22.5℃(pH5.6)、洞穴泉(巾約2m、奥行約5m)

池田鉱泉 ラドン含有量世界一と評される(東京工大 岩崎岩次教授・温泉気候学会)

三瓶ヶ原でグライダー滑空訓練が行われる。

昭和16年(1941)

三瓶館湯42℃(pH6.2~6.4)、三瓶館前湯38.8℃(pH6.4~6.6)

第5号泉41.8℃(pH6.0~6.2)、炭酸泉23.1℃(pH5.4~5.6)

昭和17年(1942)

兵舎には年間を通して兵隊が常駐。

西教寺、宗正寺の梵鐘供出。

昭和18年(1943)

大水害でわさび畑全滅。

終戦後

昭和21年(1946)

陸軍兵舎跡に開拓団入植、演習地跡開拓し、牧場などに利用

昭和22年(1947)

元陸軍兵舎を改造し、中学校へ

昭和23年(1948)

3月 佐比売村所有(旧竹下氏)温泉地、土地建物全てを国立公園島根観光地区建設期成同盟へ売却(40万円)

旧竹下氏温泉地は民間業者に賃貸

昭和25年(1950)

毎日新聞社 観光百選地山岳十勝に選ばれる

私立志学保育園 西教寺に開設

地震あり

昭和26年(1951)

女三瓶に広島管区警察局「三瓶無線中継所」を設置

昭和27年(1952)

雨により三瓶山の斜面部(「おおやま」と呼ばれる)で大崩壊が発生する。

昭和28年(1953)

三瓶山の斜面707ヘクタールが国有地となる

昭和29年(1954)

4月1日 佐比売村、山口村は大田市に合併。大田市三瓶町へ

12月 三瓶山の頂部,斜面部が営林署に売却され,斜面ではカラマツ等の植林が始まる。

昭和31年(1956)

元湯41.4℃、洞穴泉39.6℃,約1,500ℓ/分、小湧泉38~40℃

1号試錐41℃、霊炭酸泉15.3℃、湧水(地下水)13.3℃

洞穴泉(幅約2m、高さ約1m、奥行約10m)

昭和33年(1958)

湯元旅館開業

浩然楼売却 → 同地に三瓶観光ホテル建設

2月 第1回大田市少年スキー大会が月見ヶ丘で開催

昭和34年(1959)

5月 厚生省告示第115号により国民保養温泉地に指定。

志学温泉→三瓶温泉へ改称

三辺一周道路(開拓道路)完成 周囲10㎞

昭和35年(1960)

三瓶高原植物園 完成 ※小規模と予想

(定めの松東側、約50株植栽展示)

昭和36年(1961)2月

浄化施設完成

11月1日 東の原-大平山頂のスキーリフト完成(800m・17分)

昭和38年(1963)

三八豪雪による大雪被害 ラムネ製造工場も閉鎖

4月2日 三瓶山が大山隠岐国立公園に指定

志学の子牛市場の最終開催

昭和40年(1965)

8月2日 当時の田原市長が二千年ハスを姫逃池に移植

昭和42年(1967)

地震あり

昭和43年(1968)

地震あり

昭和45年(1970)

三瓶一周舗装道路(アイリスライン・有料道路)完成

昭和46年(1971)

第22回全国植樹祭 開催

昭和51年(1976)

国立三瓶青年の家 開所

昭和52年(1977)

三瓶温泉街を迂回するバイパス完成

当時 土産品店9軒、飲食店7軒

平成3年(1991)

No.1(洞穴泉) 37.4℃、1,125ℓ/分

No.2 37.5℃、750ℓ/分

No.3 37.8℃、210ℓ/分

No.4・5 36.5℃、150ℓ/分

小湧泉(イ)~(リ) 34~37℃、165ℓ/分

泉源(ヌ) 37.0℃、55ℓ/分

泉源(ル) 37.0℃、38ℓ/分

泉源(オ) 35.5℃、33ℓ/分

泉源(ワ) 37.5℃、190ℓ/分

泉源(カ) 34.2℃、380ℓ/分

洞穴泉(幅約2m、高さ約2m、奥行約10m)