国内で寄付すらしたことすらなかった私が、海外支援活動を始めたワケ〔後編〕

いつもご覧いただきありがとうございます。

本日は私がパラレルキャリア活動の1つとして行っている、フィリピン・セブ島の貧困教育支援活動について書かせていただきます。

少し前に「なぜフィリピンの貧困支援活動を始めたのか」について〔前編〕としてお話させていただきました。

本日は後編ということで、前回の続きをお話させていただきたいと思います。

ーーーーーーーーーーー

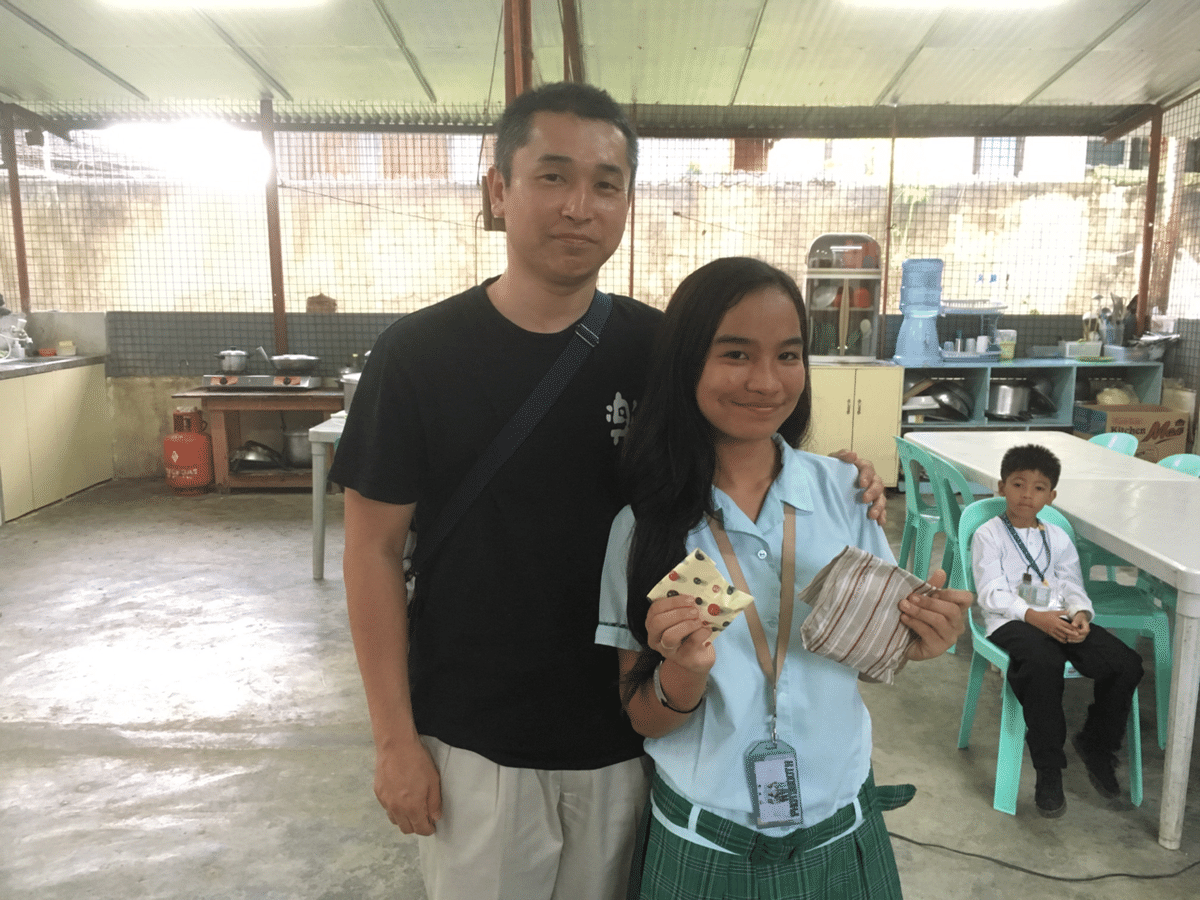

英語の語学研修先の視察でフィリピン・セブ島を訪問し、ソーシャルアクティビティ先として紹介いただいたのが、国際協力NGOのDAREDEMOHEROでした。

私が「この団体のためにすぐにでも何かしたい!」と思った理由はいくつかあります。

まずは団体の理念である「Everybody can be a hero」に共感。

「貧困層の子どもたちを教育し、その子たちが大人になった時に、奨学生たちがリーダーとなってフィリピンの貧困問題を貧困層出身者自身が解決する」という、300年構想というところに希望を感じました。

そして、

「支援する」=「変化を伴う」

この言葉が私の胸に大きく突き刺さりました。

小さな団体ながら、周辺のローカルエリアの子どもたちを団体の奨学生として採用し、家族の協力を得て、直接的な生活支援しながら教育することで、その子どもたちが学校で確実に成績面やイベントで結果を出していました。

私がなぜ、今まで色々な団体に寄付や支援をしようと思わなかったのか分かりました。

・支援したお金がどのように使われているか見えない

・支援先の団体の活動が前に進んでいるように見えない(変化がない)

・活動している人たちが信頼できない

日本でも時々、災害支援金が、個人的なことに使われていたり、必要としているところにきちんと届いていないというニュースを聞くので、自分の支援が本当に届くのか不安なわけです。

DAREDEMOHEROの場合、団体の創始者が私とキャリアやスポーツ、出身エリアなど共通点が多かったのが信頼に繋がり、支援することで確実に結果が出ているということは、支援金の使い道も透明性があるものだと判断できました。

以下はあくまでも私個人の視点ですが、

・支援による変化の見える化

・活動している人のビジョンと人柄

・団体の活動内容と実績(大小関係なく)

これらに共感し、ジブンごとになった時に、人は行動せずにはいられなくなるということを身を持って知りました。

教育に関わる者として、この人や子どもたちのために何ができることはないか?

ーーーーーーーーーーーー

そしてセブから帰国後、ほどなくして、奨学生の1人の里親支援を始めました。

これが現在まで続いている、貧困教育支援活動の始まりです。

ーーーーーーーーーーーー

本日はここまでお読みいただき、ありがとうございました!

私のパラレルティーチャーとしての活動はまだまだ続きます!