第42号(2025年1月31日)ウクライナの戦訓を真剣に学ぶ中国、知られざる台湾のドローン産業、防衛産業の終わりと生きる道(2024年12月期)

みなさんこんにちは。今号は2024年12月期の話題を中心にご紹介します。

進化するウクライナのUSV運用ー対空戦闘及び地上攻撃成功すー

概要

The War zone に2024年12月31日掲載(記事本文)

原題 "Ukraine Claims Its Drone Boat Shot Down A Russian Mi-8 Helicopter With A Surface-To-Air Missile"

The War zone に2025年1月7日掲載(記事本文)

原題 "Ukraine Claims Its Drone Boats Are Now Launching Kamikaze FPV Drones At Russian Shore Targets”

要旨

ウクライナは、黒海上空でロシアのMi-8ヘリコプターを、無人水上艇(USV)から発射した改良型R-73ミサイル「シードラゴン」で撃墜したと発表した。ウクライナ国防省によると、ロシアが占領するクリミア半島のタルハンカット岬付近で撃墜したとのことだ。

当該USVはウクライナ情報総局(GUR)第13部隊によって運用されていたという。公開されたビデオでは、Mi-8ヘリコプターから銃撃される様子や対空ミサイルに対してチャフを放つ様子が捉えられている。この交戦についてはロシア側の軍事ブロガーも事実を認めている。またウクライナ側の主張によると2機のヘリを撃墜したとのことだ。

ウクライナがUSVに対空ミサイルを搭載している事は2024年5月に初確認されている。この時はミサイルを搭載したUSVがロシア軍のヘリと交戦し撃破されている。

今回は撃墜に成功したものの、この対空ミサイル搭載USVの有用性については疑問が残ると記事は指摘する。事実GURのトップであるブダノフ中将は、R-73を搭載したUSVを使用してロシアのヘリコプターと交戦しようとしたが、過去に何度か失敗したことがあることを認めている。

R-73は本来は戦闘機用の短距離空対空ミサイルであり、高いオフボアサイト性能を持ち、赤外線誘導で目標を捉えることができる。今回の交戦の事例は、ロシア軍ヘリの活動範囲を狭め、黒海でのウクライナのドローン戦能力と柔軟な戦術開発能力を示すものとみられると記事は指摘している。

ウクライナは、無人水上艇(USV)からFPVドローンを初めて発進させ、黒海沿岸に配備されたロシアの地対空ミサイルシステムを攻撃したと主張している。ウクライナ海軍はパーンツィリS1を狙う映像を公開したが、動画を見る限り被害の程度は未確認である。ロシア側の軍事ブロガーもウクライナが黒海沿岸の目標に対する攻撃にFPVドローンが使用されていることを認めている。

ウクライナ政府が運営するメディア組織である戦略コミュニケーション・情報セキュリティセンター(CSCIS)は攻撃の詳細を発表しているが、攻撃に使用されたFPVドローン及びUSVの種類は明らかにされていない。しかし画像を見る限りUSVはMagura V5に酷似しており、使われたFPVドローンはクアッドコプター型であると記事は指摘する。また攻撃対象はパーンツィリだけでなくOSA対空ミサイル車両も含まれていた。

FPVドローンをUSV上から打ち出す狙いは、海岸付近の開けた視界を活用しつつ、低コストで多角的な攻撃を実現するところにある。FPV搭載型ドローンはウクライナのUSVに陸上攻撃を行う能力を提供できる。また使い捨て型の大型USVを直接突入させる方式より、複数の小型FPVドローンを発進・回収する方がコスト効率が高い可能性があり、今後も実戦での運用拡大が見込まれている。

コメント

進化するウクライナのUSV運用ということで大きく2つのことに記事では触れています。まずはUSVから発射した本来、戦闘機用の短距離空対空ミサイルでロシア軍のMi-8を撃墜したという記事、それからFPVドローンをUSV上から離陸させ、黒海周辺地域に展開するロシア軍の防空アセットを撃破したという記事です。

双方の記事について言えることは、USV単体での運用ではなく、何かしら特殊性を持つアセットと組み合わせて使っているという点が共通していることです。やはりドローン技術というのは、何かと組み合わせて使うことで、本来能力を強化することができるのは間違いないことです。

さて、まずは一つ目の記事ですが、そもそも戦闘機用の空対空ミサイルを地(海上)対空で運用しちゃうという発想が意味がわかりませんが(笑)どうやってシステム改修を行い、撃てるようにしたのでしょうか。

確かに本ミサイルはウクライナで生産されていた経緯もあり、在庫が比較的豊富にあったことと、中身をいじってしまうことができる技術者がいたのかもしれません。

ただ、空対空ミサイルをUSVから射撃させてしまうという発想が素晴らしいですね、航空優勢をなかなかロシア側から取れないウクライナ軍がこっそり海上から攻撃するために編み出したやり方であるとも理解することができます。

2つ目の記事ですが、これがまた面白い。今回の記事は両者ともウクライナ軍の運用が非常に柔軟かつ様々なことをトライしていることの証左であると思いますが、USVとFPVドローンの組み合わせで防空アセットを撃破するというものです。

防空アセットは非常に貴重なので、通常第一線から比較的後方、かつ掩蔽された地域に遮蔽して展開するのがセオリーですが、そういう地域には流石に地上から低空域を使って侵入するのは難しい、そもそもFPVドローンの運用に必要な電波が届かない、というような特性があると思います。黒海方向からの攻撃ではそれが実施できると考えたのでしょう。

そして、また一つ重要だと考えるのが、今回の攻撃はウクライナ海軍が行ったということ。通常海軍の攻撃目標は海上戦力がメインのはずです。陸上戦力は陸上部隊が叩くのがセオリーで、かつ今回のアセットは防空アセット、どの地域をエアカバーしていたのかは不明です。

が、大体この手の防空アセットは地上展開する部隊の援護が主な運用目的であることを考えると、ウクライナ軍が限られたアセットでどのような目標を叩けば効率的か、統合ターゲティングをしっかりと行えているということを表していると思います。(以上、CiCi)

このようなUSVに関係する記事を読む上で基本的な点として、空のドローン(UAV)には無い水上ドローン(USV)ならではの利点について、他所でUSV、UUVの開発に関わる立場から以下のように挙げておきたい。

1)浮力とバランスが許す限りのペイロード

2)空と比べて反比例するくらい燃費が良い

3)複数のコンピュータ、センサー搭載で自律航行へのハードルが低い

4)電波、LTE、衛星など多様な通信方法が選択可能

とUAVに比べると製作においてハードルや制約が少ない事もあって、沈まないで動くなら載せちゃおう!ってなる気持ちもわかる。

しかし、さすがに対空ミサイルをぶっ放すというのは撃った後の耐反動性や船体の姿勢制御がしっかりしているからこそやれる事じゃないかなぁと感心するしかない。

これが出来ているのだからUSVからFPVを発信させるのはペイロード的にも船体制御的にも朝飯前じゃないかと推測する。通信に関しては4)で挙げた通りUSV自体の通信リンクはWiFi含めた電波からLTE、スターリンクなどの衛星と多種に渡る選択肢があるのでUSVの船体にFPVドローン用のリピーターを設置しても混信などの心配はない。

一方でこのFPVをどこから操縦したのか?と考えながら映像を見ると、アナログサーマルカメラを搭載したFPVドローンである事から従来の電波リンクだろうと推測できる事から、リピーターがUSVではなく別のリピータードローンもしくは陸地の高台に設置して長距離をリレーする手法の可能性もある…

まあ、いずれにしても無人機戦争とも言えるべきウクライナの戦場ではこのような無人機同士の連携や合わせ技も日々進化するのが当たり前でこのような事は必然なのかも知れない。これが現代戦におけるデジタル民生技術を転用した装備品の進化の速度だ。

(以上、量産型カスタム師)

中国はウクライナ戦争から何を学び変化させているのか

概要

Defense one に2024年12月19日掲載(記事本文 )

原題 "How China is adopting battlefield lessons from Ukraine"

要旨

ウクライナ紛争は中国人民解放軍(PLA)にとって、ドローンや電子戦の実戦活用を学ぶ場となっている。特に無人機の大規模運用や相手防空網の攻略手法が注目され、台湾や中印国境などでの衝突を想定した研究が進められている。

ウクライナ紛争ではドローンが情報収集、精密なターゲティング、敵の防空網の攻略で大きな役割を果たしている。PLAは安価な消耗可能なドローンやFPVドローン、さらにはロシアやウクライナが行っているように敵の防空システムを無力化するためのドローン等を開発している。こうした中国のドローン開発は、中国の商用無人機製造能力によって強化されるだろうと中国の軍事評論家は指摘している。

またこうしたPLAのドローン開発は、PLAが「知能化戦争」という概念を推し進める上で重要な役割を果たすと指摘している。例えばPLAのUAV戦略ではAIを使用しドローン同士を協調させて人間の介入なしに、標的設定を行うことを議論している。他にもドローンによる長距離監視や部隊間のデータ共有による統合ネットワークの構築における役割など、ドローンの担う役割を拡大しようとしている。

Εκπαίδευση του Κινεζικού Στρατού PLA σε επιχειρήσεις anti-FPV. Παρατηρείται η χρήση ορυγμάτων και anti-drone όπλου με εκτοξεύομενο δίχτυ. Το πρώτο μετρο προστασίας από FPV είναι ο εντοπισμός τους. pic.twitter.com/pJmhNS0tjj

— Aggelos Chorianopoulos 𝕏 (@aggelos210) April 29, 2024

組織改革では戦略支援部隊を三分し、航空宇宙・サイバー・情報の各領域でリアルタイム連携を図る体制を強化した。中国はウクライナからだけではなく、ロシアからも教訓を得ようとしているという。

例えばロシアは中国に対して、電子戦を使用した精密誘導兵器の無力化など、西側のシステムに対抗するノウハウを提供したと報じられている。またシャヘド型ドローンの開発は、ロシアやイランの技術も取り込み戦術や兵器の改良を推し進める北京の能力を示しているといえよう。

地上戦力において、中国軍は、ドローンが地上部隊の戦闘能力と生存性の向上の鍵になると考えている。例えばドローンを使用した偵察を可能とする新型VT4A1主力戦車の開発は、中国軍が状況認識能力の向上に力を入れていることを示している。

またウクライナ軍がUGVを兵站、偵察及び攻撃に使用していることに、PLAは触発されたようだ。兵站輸送用のUGVや市街地戦向けの武装UGVの開発を進めていることや、演習において小型ドローンとUGVを組み合わせてISR及びターゲティングに使用していたことがその証左である。またロシアがウクライナ側のドローンから戦車を防護するために「スラットアーマー」を使用したことも見逃していない。

PLAの使用する戦車には同様の装置が搭載され、他にもアクティブ防護システムを配備するなど装甲車両に多層防御システムを装備させようとしている。ウクライナ戦争においては電子戦の重要性が強調され、中国も電子戦システムをインド国境沿いで配備するなど対策を進めている。

PLAには中央集権的指揮や新技術の実戦経験不足など課題はあるが、他国の戦場で得た教訓を迅速に反映し、ドクトリンを刷新していく姿勢は明確である。

コメント

記事の中で「こうした中国のドローン開発は、中国の商用無人機製造能力によって強化されるだろう」と述べられているが、ウクライナ戦争で中国製ドローンの使用は有名なDJI以外にも、固定翼商用ドローンである「Mugin-5」を使った長距離のドローン攻撃などが挙げられ、既に商用ドローンの中にも自爆攻撃に転用できるものが存在している。

またJ-6やJ-7といった古い戦闘機をドローンに改造しているという噂があり、ウクライナ戦争でやっているような有人機を改造したドローンの自爆攻撃も可能であろう。

一方でAIを使ったドローン同士の協調や、ネットワークの体制などのハイテクな方面にも力を注いでおり、中国はウクライナ戦争のような古い飛行機や商用ドローンを改造したドローン攻撃と、AIやネットワークを活用するハイテクなドローン攻撃の両方を可能にするかもしれない。

(以上、大規模攻撃)

中国軍がウクライナ戦争からの教訓を生かして変革を進めているという記事である。以前、ウクライナの教訓を米軍は本当に学んでいるのか?という記事を紹介したが、中国軍のこうした姿勢は見習うべきものがある。中国軍が直面する戦争はウクライナのそれと違うものになるだろうが共通点はあるはずだ。中国軍はその点を忘れていないのだろう。(以上、NK)

散弾銃はカウンタードローンにおける銀の弾丸なのか?ー戦訓から見るカウンタードローンにおける散弾銃の有用性ー

概要

The War zone に2024年12月26日掲載(記事本文)

原題 "Anti-Drone Weapon With 24 Barrels Firing Buckshot-Like Rounds Emerges On Russian Buggies"

要旨

ロシア軍が、新たに開発した対ドローン用の「バギー」を運用していることが判明した。車体には24連の散弾銃状の砲身と、6丁のAKライフルがまとめて搭載されている。ロシア国防省が公開したビデオによると、24連砲身は、車両のオープンセンターフレームの前面上部に設置された遠隔操作式の砲塔に搭載されている。

この兵器は散弾銃の銃身を再利用したのか、どのように照準を行うのかは不明である。車両後部には6丁のAKライフル付きの銃座がある。搭載されている銃はその形状からAK-12シリーズだと推測されている。さらに赤外線妨害用と見られる発射装置も備えている。

ウクライナの前線では、FPVドローンの特攻攻撃など様々な無人機が前線で使用されることが日常となっている。その結果、歩兵分隊レベルまで展開可能なカウンタードローン能力として散弾銃は両陣営に注目され、広く使用されている。

A member of the recently raised Western Battalion (affiliated with the Kalinouski Regt.) engaging a drone with shotgun.

— Matthew Moss | The Armourer's Bench (@historicfirearm) November 4, 2023

Likely fairly effective against lower flying drones, definitely takes some still though.#Ukraine #UkraineWar #UAV #SALW pic.twitter.com/4rlB8ph76x

しかし散弾銃のカウンタードローン能力に対しては疑問の声も上がっている。例えばウクライナ軍が小型クアッドコプターに対する散弾銃の効果を検証した動画が公開されたが、その結果は芳しいものではなかった。「散弾銃は貫通せず、FPVドローンにダメージを与えられない」「ドローンのアンテナに命中したが、ドローンは止まらなかった」とウクライナ軍兵士は動画の中で言っている。

散弾銃には複数の弾丸を同時に発射して弾幕を厚くし、命中率を高めるという利点がある。しかし有効射程の短さや貫通力のなさなど課題は多い。同時にFPVドローンのような機動性の高いドローンに対して小銃で対処することは難しい。

そのため米軍を含む他国でも、AIを使用した自動照準システムや対ドローン用の弾薬試験など、多層的な防御システムが研究されている。今回のロシア製バギーは、近距離防御を強化する一例にすぎず、ドローンの高機動性を考慮すると万能ではない。最終的には複数の手段を重ね合わせる多層防御が不可欠であり、その中で散弾銃や小火器は最後の防衛線として重要な役割を果たすことになる。

コメント

散弾銃でドローンを迎撃という手段は広く用いられており、ウクライナ前線に投入された北朝鮮兵士も散弾銃を所持していたという。記事にもあるように散弾銃というのは、カウンタードローンにおいて複数の防衛手段を重ね合わせる多層防御の最終層として機能するのが望ましく、これだけあれば完璧!というものではない。

事実カウンタードローン用の散弾銃を売っている企業も同じことを言っていた。昨年タイで開催された防衛装備品のイベントで、カウンタードローン用のショットガンを展示していた企業があった。

そこの企業の方に「カウンタードローンにおいて一番いい手段は何か」と聞いたところ、その方は「カウンタードローンにおいて一番というものはない。複数の手段を組み合わせる必要があり、その中で散弾銃は最後の部分を担当する」と回答した。

てっきり我が社の製品があればそれで完璧!みたいな返答が返ってくると思っていたので驚いた。散弾銃を売ってる企業でもこういうのだから、散弾銃には期待しすぎず多層防御の一層としての働きを求めるのが無難である。(以上、NK)

この記事でも指摘している通り、散弾の有効射程は50m以下で弾の材質を考慮しないと弾が当たっても、ドローンにダメージを与えることはできない。機動力のあるバギーだが、時速100キロで自由自在に飛び回るFPVドローンの動きに対応するのは難しいだろう。1機のドローンならともかく複数機に攻撃されたらお手上げだろう。バギーに装備する銃の数が増えれば弾の装填などにも手こずるはずだ。(以上、報道カメラマン横田徹)

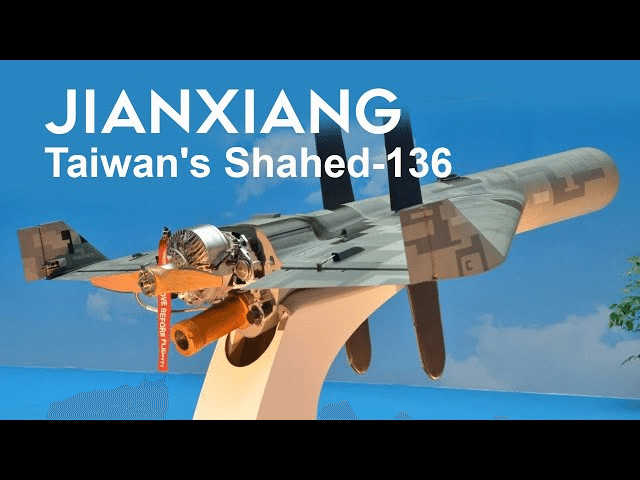

台湾のドローン産業の実情とは

概要

The Strategist に2024年12月17日掲載 (記事本文)

原題 "Taiwan rushes to build up its nascent drone industry"

要旨

ウクライナの戦争で注目された小型・低コストドローンは、物量で優勢な敵にも対抗しうる戦力となる。海峡の向こう側に中国の大規模な軍事力を抱える台湾はこれを対中国戦略に取り入れようとしている。新たなテーマとなっているのは、中国のドローン産業への依存を減らしたいと考えている米国との協力である。

台湾は現在無人機の大量生産において中国が優位であることを痛感している。台湾にはすでに、シリコンチップなどのハイテクハードウェアの製造に長けた企業が数多く存在しており、これらの技術力を無人航空機や無人船舶の製造に転用すれば、台湾の防衛能力を飛躍的に向上させることができると考えている。

米国との連携を深めながらドローン技術を強化する方針で、2022年には民間企業も参加する政府主導のドローンプログラムを拡大し、米国製の徘徊型弾薬も導入した。

さらに南西部には最先端の研究拠点と産業団地を整備し、グローバルなサプライチェーン構築を目指している。5月の就任演説で、頼清徳総統は台湾を「世界の民主主義国のための無人航空機サプライチェーンのアジア拠点」にすることを約束した。

ただし台湾のドローン産業にも課題があり、台湾の国防安全保障研究所の蘇子雲(Su Tzu-yun)は台湾のドローン産業はハードウェア製造には強い反面、設計やシステム統合が課題であると指摘した。

さらには米国企業からも、運用目的やセンサー搭載方法などの事前検討の不足を指摘されている。米国のレーダーメーカーであるISMARの副社長であるリチャード・ウィアー氏は台湾のドローンメーカーは、ドローンの設計前にドローンのミッション、武器、センサーを明確に特定しない傾向があると指摘する。

ウィアー氏は、台湾の複数の企業と協力し、海洋状況把握を支援するドローンを製造している。「台湾では多くの優れたドローンが設計されているが、小型カメラを搭載する以外にそのドローンがどのように活用されるのかが明確ではない」と同氏は言う。また「台湾の業界は、脅威に対処するための創造的なアプローチに対する支援を求めていると感じている」と付け加えた。

一方、米国は中国製ドローンや部品への依存を減らす方針から台湾との協力を活発化させ、数多くの米国企業が台湾とパートナーシップを模索している。こうした動きは台湾の抑止力向上とサプライチェーン多角化につながると期待される。

今後の米政権でも台湾企業と米企業の共同開発が続く見通しだ。最先端技術の流出リスクは低く、成熟した技術を中心に提供することで台湾が迅速に戦力化を進められるよう支援が行われるとみられている。

コメント

この記事で一番興味深いのが、ウィアー氏の台湾企業はドローンの運用方法等について明確に特定していないという指摘である。製品と運用が結びつかないというのは台湾に限らないのではないかなと思う。

わが国のドローン開発の話を聞くに、そのドローンをどのように運用しようとしてその実験を行っているんですか?といいたくなるような事がある。運用方法と製品が結びつかないというのは、後述の記事にあるように前線(つまりユーザー)と開発の間に距離があり、いくつもの層を通してやりとりしているからなのではなかろうか。(以上、NK)

台湾のドローンというと記事にも挙げられている「米国企業が台湾メーカーとのパートナーシップを模索している」とあるが2022年に米TeledyneFLIR社からリリースされたSIRASがその先駆けだと思う。この機体は主に米国内政府機関向けに販売されているが製造は台湾のCoretronic Intelligent Robotics Corporationだ。

その一方でコンシューマ向けドローン市場において台湾製というのはほぼ実績がない点についても、記事で指摘する「目的や特性」についての最もたる理由なのかも知れない。

DJIはもとより米陸軍が採用しているSkydioでさえ元々はコンシューマ向けのメーカーであった事で少なからず消費者のニーズを取り入れた「物づくり」があった上で機体の特性やメーカーの特色の一部となっている。

しかしながら台湾のドローンメーカーのサイトやデモ映像を見る限りNVIDIA社製のエッジの搭載やAI機能など、部材や性能ではかなりのレベルを誇っているのは確かで、米国のようにドローンに対する具体的なニーズがある国からの要求に応じて機体を作るファクトリーブランドとしてノウハウを貯める道もある。

いずれにしても日本は古臭い設計思想を受け継いだ性能の悪い国産ドローンの夢は一旦諦めて台湾の技術力に早急に学ぶべきだ。

(以上、量産型カスタム師)

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?