P02 Twinmotion マテリアル

こんにちは、nanookです。

今回のnoteは

BIMで作成したモデルから

TwinmotionでCGをつくるnoteです。

BIMモデルでも十分に強力なプレゼン力を持っていますが

VWよりも光の陰影、テクスチャの見え方が格段に向上します。

こちらも実践形式として

STEP by STEPでマスターしていきます。

※Twinmotion 2022.2.3 を使用しています。

執筆時点では、Twinmotion2023がmacOS Ventura 13.xに非対応のため

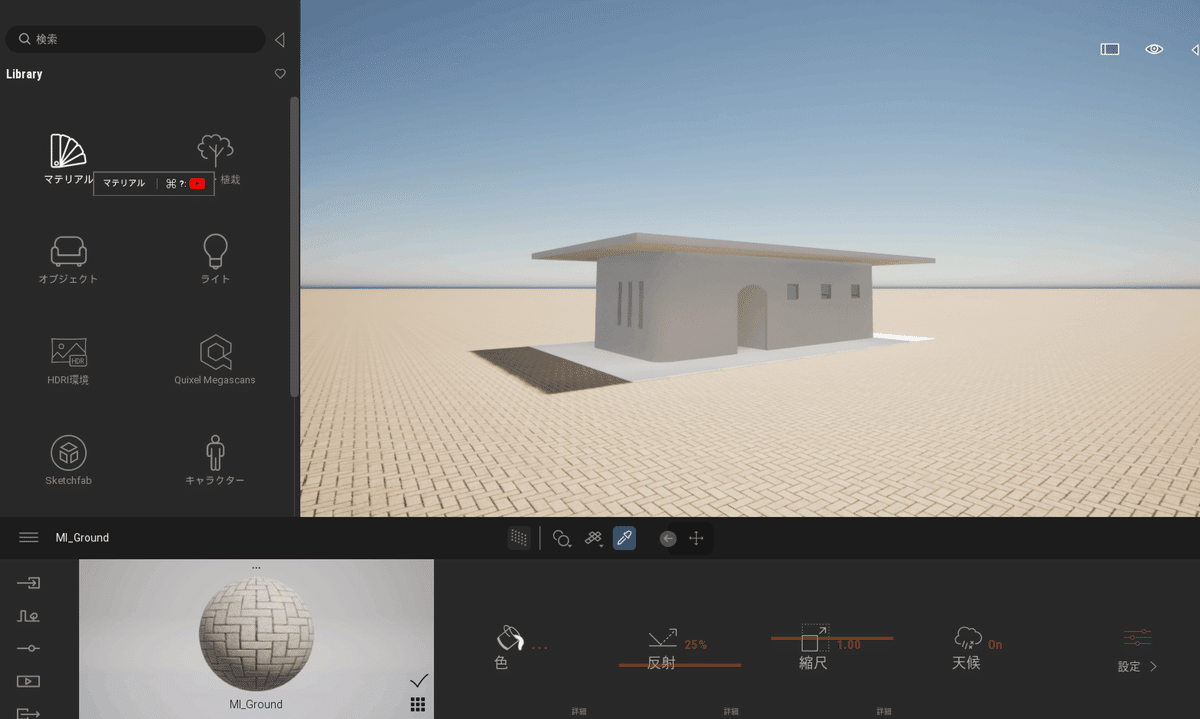

1 背景の調整

P01 Twinmotion データの取込み の続きです。

建物が地面から浮いているのはソフトのデフォルト設定です。

建物は通常、道路から浮いているものなので

デフォで500mm 上に建物を配置するようです。

位置を調整するために、地面をClickして

3次元矢印の上の青矢印を掴んで上にドラッグしてください。

床をスポイトツールで使うとマテリアルが表示されます。

左上 ◁ マークから、マテリアルを選び

任意の素材にしてみてください。

適当な目地のある石材を貼りました。

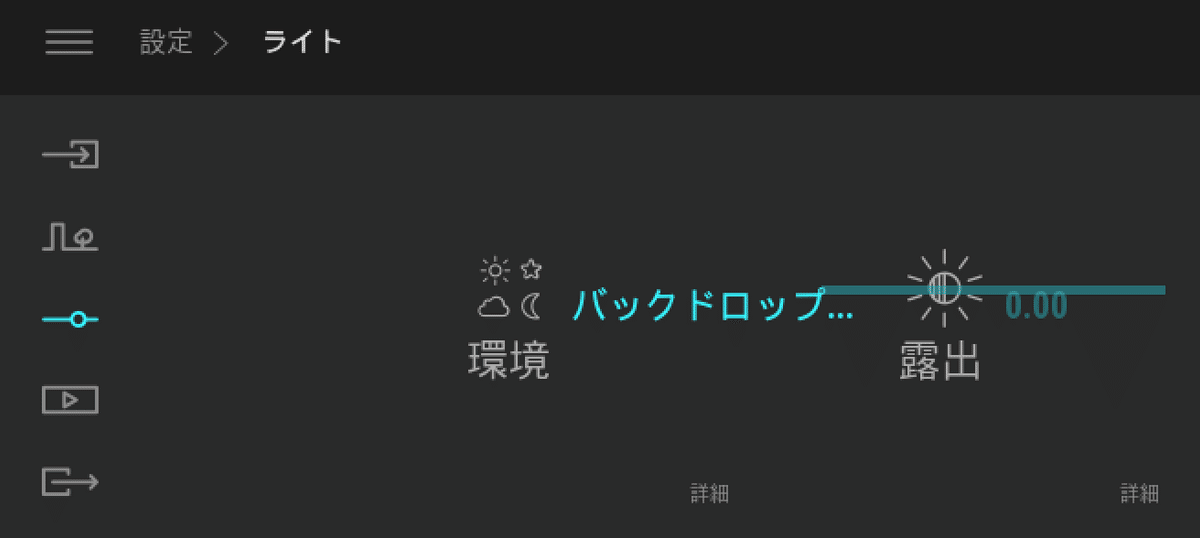

背景も内装では、おかしいので設定しましょう。

>設定

->ライト

->ダイナミックな空をバックドロップHDRIに変更

->ライブラリ

->HDRI環境

->室内

からおよそ使えそうなものを選びます。

いまある素材の中ではバチっと内装に合うものがないため

光環境と背景の雰囲気に合うものを選びます。

(ここは今後に期待ですね。Epic Gamesのマーケットに良いものがあれば更新して紹介します)

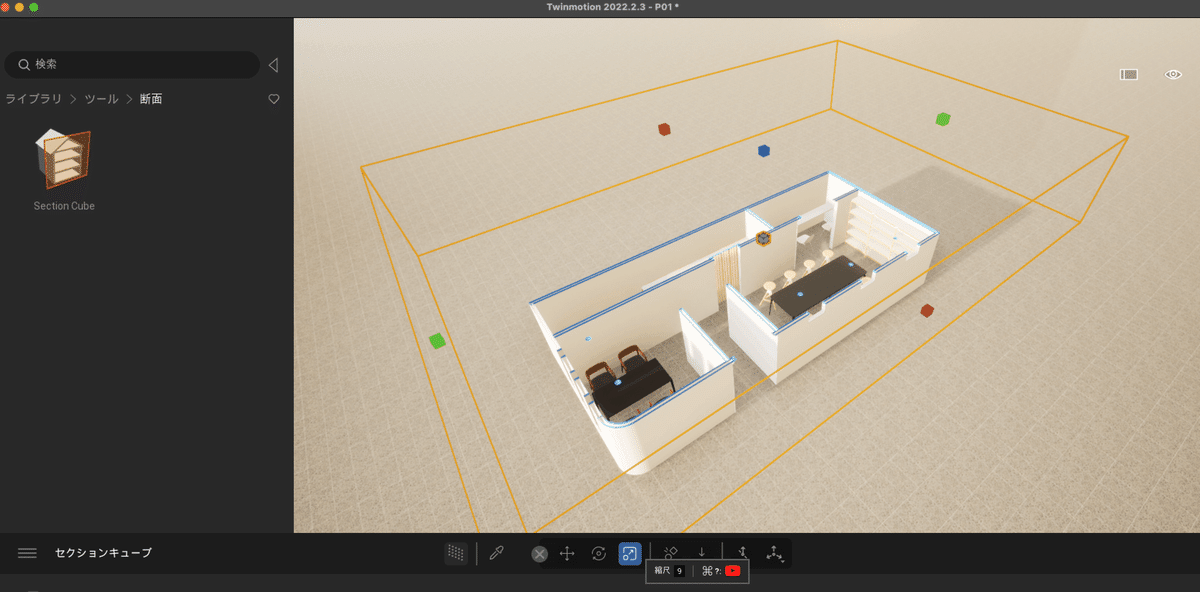

2 断面ツール

今度は、室内を見ていきましょう。

Twinmotion は便利な断面ツールがあります。

->ライブラリ

->ツール

->断面

->Section CUBE

ツールを配置した後

ツール選択+下のバーの縮尺ツールに変えると

6面体フレームと赤・緑・青ボタンが表示されます。

このフレーム内が切り取る範囲です。

各ボタンをドラッグして、上下左右の位置を調整します。

また、断面の色や厚みも調整できます。

3 人物を歩かせる

先ほどのSection Cubeは、シーン内の目のアイコンを消すと非表示になります。

全体を表示させます。

人を歩かせてみます。

->周辺環境

->パス作成

->人物パス

->緑のペンマークで道をいくつかClick

密度や幅を調整して人が動くようになります。

4 背景の建物を置く

->ライブラリ

->Sketchfab -

>Architecture

->任意の建物をダウンロードして配置

膨大な量があるので、ケースbyケースと思いますが

バッチリこれっていうのはないと思うので、雰囲気で選ぶのがいいと思います。

私は、中空に部屋が浮遊している

巨大ホールのようなイメージで設置してみました。

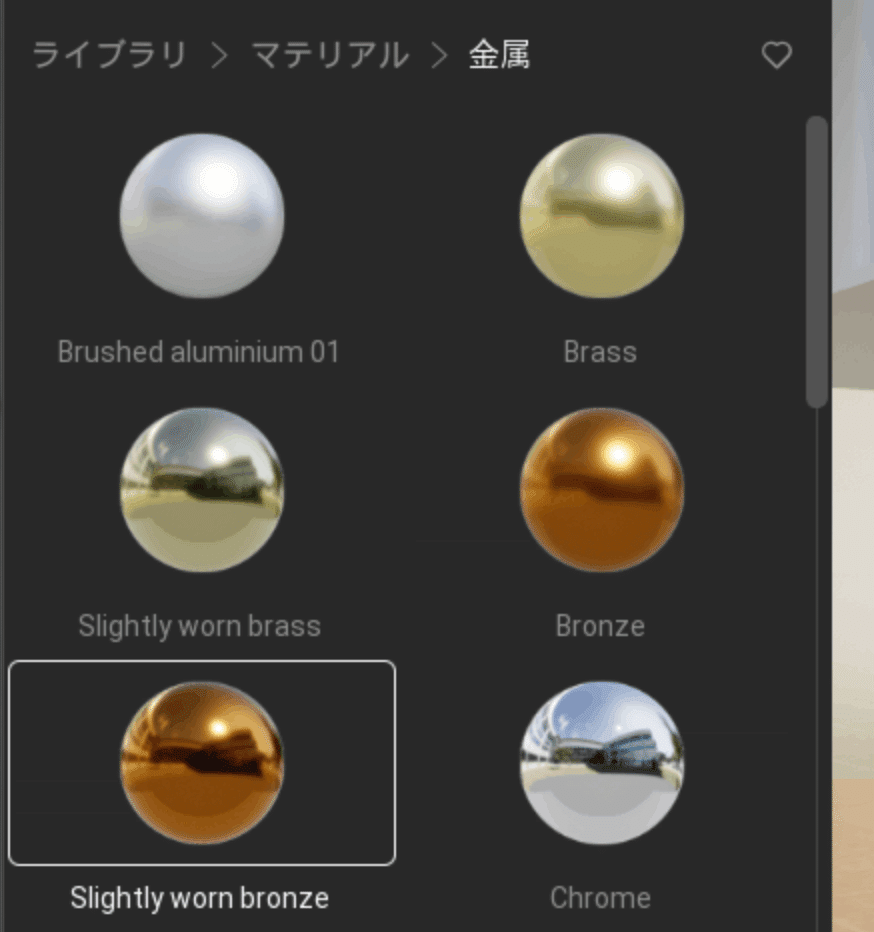

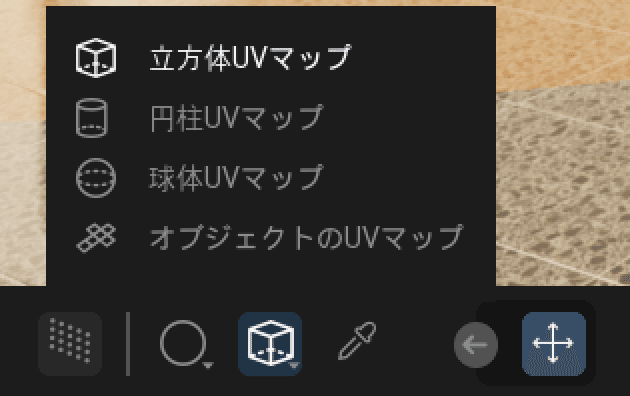

5 マテリアルを貼る

壁面にマテリアルを貼っていきます。

->ライブラリ

->マテリアル

->金属

UVマップを、立方体にして貼ります。

銅板のイメージで貼りましたが

どこかGO◯IVAっぽくなってしまいましたね。。。

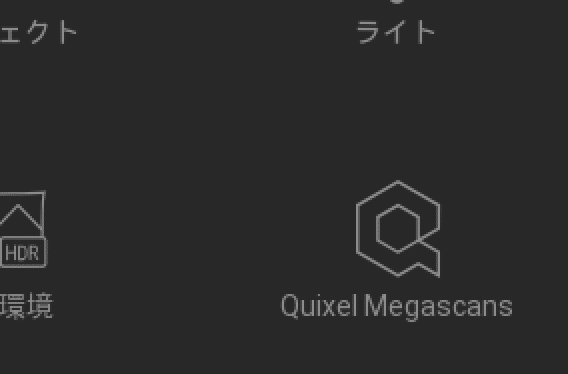

6 高品質のマテリアルを貼る

Twinmotionでは無料で商用利用が可能な

Quixel Megascansが使えます。

これは現実に存在するものを

3Dスキャンして作成したマテリアルと

3Dモデルのライブラリです。

物理ベースで再現しているため

写真同様の正確な質感をもっています。

公式サイトはこちら

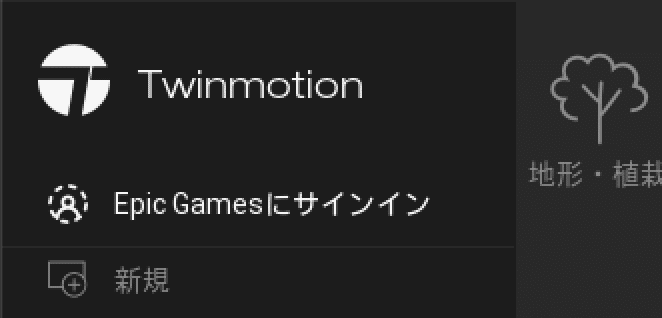

ライブラリ内の Quixel Megascans アセットにアクセスするには:

1..Twinmotion で、

ヘッダーの[マイ アカウント]アイコンをクリックするか、

[ファイル]メニューから

[Epic Games にサインイン]を選択して、

Epic アカウントにログインします。

2.Quixel Megascansカテゴリで

使用するアセットのサムネイルにカーソルを合わせ

ダウンロードアイコンをクリックします。

木材や芝生などの表現は

Quixel Megascansの方が自然なリアリティがあります。

ケースbyケースなので

色々と楽しんで探してみてください。

※2021ではダウンロードが必要でしたが

最新は標準搭載なのかどうかちょっとわかりません。

質問などあれば、noteかTwitterにコメントお願いします。

Twinmotionは入りが難しくないソフトです。

今回noteの使い方でおおよそのことはできます。

A00〜04で書いた記事:BIMエクササイズから

P00〜02のTwinmotionの使い方まで

ざっと演習した感触はいかがでしたか。

わずか7記事ですが

簡単にパースまで作れるように

なったんじゃないでしょうか。

これまで設計デザインの実務では

図面図面図面図面→パース製作→デザイン微修正→顧客プレゼン

だった流れが

BIMとTMを使うと

プレゼン前に、設計とパースを何度も往復し

デザイン検討ができます。

もちろん図面はvectorworks に書いてもらいます。

ブラッシュUPされるデザインは

カタチやマテリアルの意味づけが深まり

顧客もストーリに納得を得やすくなると思います。

ここまでを実務に導入するだけでも

作図に費やす時間を減らし

デザイン検討を増やしていく

好循環ができると思います。

次回から、BIMエクササイズに戻ります。

いつもnote購入・サポートありがとうございます。

頂いたサポートは、記事内の関連書籍や執筆活動に充てています。

この先、BIM・CGさらにAIを組合せた使い方の研究が必要になります。

その活動にご支援いただける方に

サポートや各記事を購入いただくことで

関連書籍の購入ができ、知見を深めていくことができます。

対価として、実務への導入、わかりやすい使い方の記事を

継続してnote化することで、感謝を込めて還元し続けます。

質問があれば、コメントやTwitterに書き込んでください。

次回の記事でもよろしくお願いいたします。

これまでの記事の「もくじ」はこちら