変わった歪みペダルについて語ってみる。

前回書いた歪みペダルの系統で紹介しきれなかったものをこちらに載せようと思います。

(内容的には前回を読んでいなくても全然大丈夫な内容です。)

ちなみに前回記事はこちら☟

その他、変わり種の歪み

プリアンプ系

BOSSのCE-1とかで歪ませる方法です。それ歪みじゃなくてコーラスエフェクターやん。って話ですよね。。

レッドホットチリペッパーズのジョンフルシアンテが何でもBOSSのCE-1で歪ませていたらしく、自分が人からその話を初めて聞いたときはどゆこと?と思ってました。

プリアンプで歪ませるという話は1960年代まで遡るらしいのですが、当時流行していた音楽はロックンロールでギタリスト達はよりラウドで大きい音を求めていました。

それはギターの音を歪ませるためで、当時音を歪ませるためにはアンプに搭載されている真空管のヘッドルーム(オーディオ信号の歪みを発生させずに音量を上げれる範囲)を超える音量の信号をアンプに送る必要がありました。

そのため、アンプより前で音量をブーストさせる方法が色々と考案されます。

60年代のイギリスではVOXやMarshallのアンプが使われていたそうなのですが、これらのアンプの古いモデルはトーンが暗いという特徴がありました。アメリカではツインリバーブがよく使われていてこちらはトーンが明るかったのでとくにトーンを明るくするために何かする必要はなかったのですが、イギリスではトーンを明るくするためにDALLAS RANGEMASTERというトレブルブースターが作られて多くのレコーディングで使われました。

その後に出てきたのが、 Echoplexというテープエコーのディレイ音をオフにしてボリュームコントロールだけ上げてテープエコーのプリアンプ部分でゲインを上げるという方法でした。

おそらくですが、そういった使い方を知った上で、BOSSのCE-1で音を歪ませる方法も考えられたのではないでしょうか。

BOSSのCE-1はそもそもどういった経緯で作られたかというと、1975年にローランドからJC-120 Jazz Chorusというアンプが発売されました。(スタジオとかライブハウスにほぼ間違いなく置いてあるやつですね。)

このアンプについていたステレオのコーラス/ビブラート機能をペダルで使えるようにしたのがBOSSのCE-1です。ペダル型になっているのですがプリアンプが回路に入っていて、Echoplex同様の使い方でコーラス音をオフにしてボリュームコントロールを上げることによってゲインを増すことができました。

というわけで空間系ペダルがまだテープエコーのような大きな装置だったころに、その回路に組み込まれているプリアンプでギターの音を歪ませる方法が確立され、その音を再現したエフェクターをいくつか紹介します。

XOTIC EP Booster

エフェクター界隈では定番なんじゃないかと思いますが、こちらは上記の Echoplexのプリアンプ効果をシミュレートしたブースターとなっています。

今の時代はアンプがゲインとマスターが別々になっていてアンプ側で十分ゲインを得られるようになっているので、これでがっつり歪ませるというよりはトーンコントロールとちょっとだけ歪ませる目的で使う方が良いんじゃないでしょうか。あとは他の歪みペダルとの組み合わせに使うとか。(自分は使ったことないけど。)

でもワンノブのエフェクターってちょっと憧れるよね。

BOSS BP-1W Booster/Preamp

CE-1は歪みとして使う。という需要を受けてついにCE-1の販売元であるBOSSが直々にリリースしたプリアンプ部分の音だけ再現するブースター。

今までの経緯を思い返せば、ジャズコ(JC-120)から抜き出したモジュレーション部分から更にプリアンプ部分だけ抜き出したわけで、このエフェクターから更に何かが抜き出されることはさすがにないと思います。

(あるとしたらバッファか?笑)

しかも、CE-1だけではなくRE-201 Space Echoのプリアンプ部分も再現したモードと、NATURALという色付けなく音をブーストされるモードもあってプリアンプ好きにはたまらないんじゃないでしょうか。(プリアンプ好きって聞いたことないけども)

加えてエフェクトをオンにしている時のバッファをスタンダードとビンテージで選べるという技シリーズでも今のところこの機種だけの機能も搭載。

結果、プリアンプ3種とバッファ2種の組み合わせを楽しめるという通好み過ぎる仕様になっています。

(正直なところこの記事はただこいつを紹介したかっただけみたいなところはある。買ってもないのに。)

コンソール系

プリアンプで歪ませるという意味では同じなのですが、空間エフェクトの機材ではなくミキシング・コンソールのプリアンプを使う方法も音楽の世界では使われてきました。これは俗に言うライン録りのことで、様々なアーティストがレコーディングの際にアンプは使わずに直接ギターをミキシングコンソールにつないで録音する手法を選んできました。

JHS Colour Box V2

Neveというレコーディングコンソールに直接ギターを繋いだ時の音は色々なアーティストから評価されていてレコーディングで使われているのですが、難点があるとすればレコーディング用のドデカいコンソールを外に持ち出すわけにもいかないのでライブなどでは再現できず、あくまでレコーディングの時の音になってしまうことでした。

で、それをエフェクターにしたのがこちら。

最近はスタジオで録音せずに宅録するプロも多いので、スタジオに行かずともNeveの音を使えるという需要もあるそう。

マイクでの録音もできるようにXLRインプットにも対応しています。

JHS Crayon

上記のColour Box V2は歪みの部分とEQの部分で構成されているのですが、そこから歪みの部分だけ抜き出したエフェクターがこちら。

前の記事からそうでしたが、散々色んなエフェクターを紹介しておきながら、気にはなっているんだけど実は買ってないんだよね~。と言って回っていた自分がちゃんと買って今でも持っているエフェクター。

そして、このエフェクターを買った後にYoutubeでJHSのペダル設計をしている人がアップロードしている動画を見たら、「いや~Crayonは失敗だったよね。」というようなことを言っていて「…え?」となった忘れもしないペダル。

何をもってして失敗と言っているのか、ちゃんとその動画を見てみると設計した人自身はこのエフェクターのColour Boxから歪み回路だけ取り出す、というコンセプトは気に入っているらしいし、出来も本人的には納得しているらしいのですが、プロのアーティストにも採用されたColour Boxと違ってCrayonは全然売り上げが伸びなかったらしく、「気に入っているけど売れなかった以上は失敗だ!」ということみたいでした。

買って使った人間の身から言わせてもらうと一応こっちにも簡素化されたEQノブとハイパスフィルタの切り替えスイッチがついているのですが、なんかこれがYotutubeにアップロードされてるColour Boxの試奏動画みたいな音のトーンに微妙にならずおいしいポイントが見つかりそうで見つからない・・・。Amazonのコメント欄の英語のコメントも良いっていう人と何か良い音にならなくない・・・?っていう人が半々くらいに存在していた気がする。(自分が見たときは、の話ではあるが)エフェクターは往々にしてピックアップとの相性とかもあったりするので単に使いこなせていないだけなのかもしれないですが、あぁこの音良いじゃん、というところに今のところ自分はたどり着けていません笑。でも記念に売らずに今のところ持っています笑。

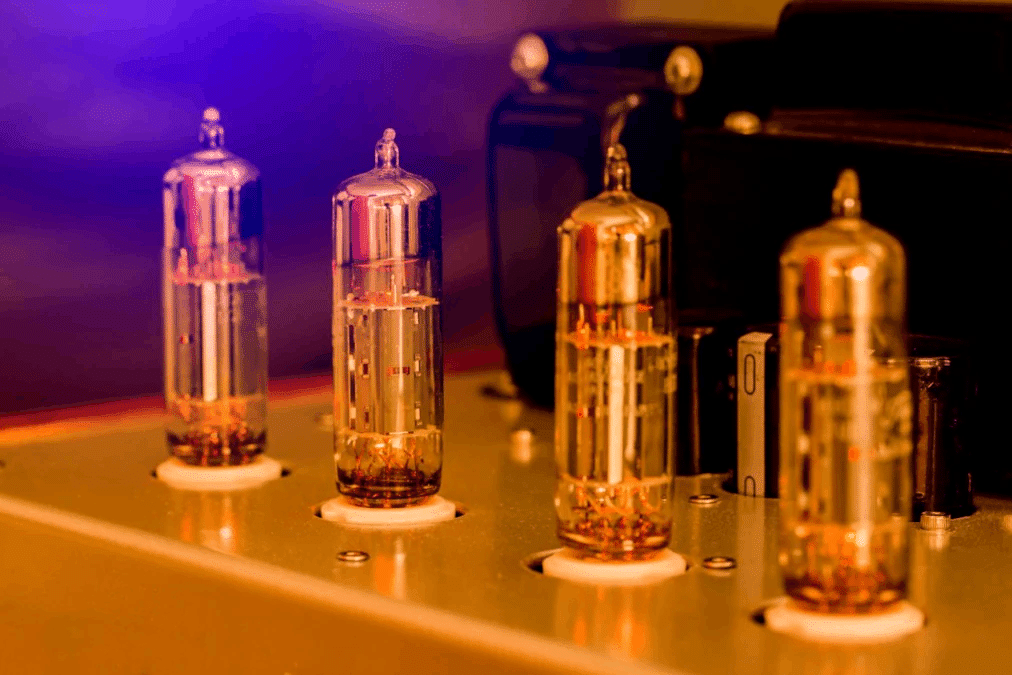

真空管

前の記事で歪みエフェクターの歴史は真空管アンプの音を再現しようとした歴史だ。というようなことを言ったのですが、真空管の音に似せるんじゃなくて、もう真空管そのものをエフェクターに入れちゃえばいいじゃん。というダイナミックな発想のペダルたち。

Ibanez NTS NU TUBESCREAMER

前回記事で紹介した真空管アンプの音をプッシュするために元々開発されたTUBESCREAMER自体に真空管を入れてしまったある意味斬新なモデル。

真空管はKorg製極小真空管「Nutube」を採用しています。

BLACKSTAR HT-DISTX DX-1

真空管が入っているエフェクターというと自分の中ではこのエフェクターが真っ先に思いつきます。メタル好きが使っているイメージ。音は真空管が入っているだけあってやっぱり良いらしいです。あと筐体がでかい。

TC ELECTRONIC TUBE PILOT OVERDRIVE

あと何を書こうか調べてる時に知ったエフェクター。

真空管が入ってるのに安い・・・。しかも裏側が開けられるようになっていて自分で真空管を交換することができるみたいです。面白いことを考えるな・・・。デフォルトの真空管はElectro-Harmonix製とのこと。

ちなみにTC ELECTRONICはデンマークの会社です。

以上、そんなこんなで変わり種の歪みエフェクターの紹介でした。

なんか衝動的にエフェクターについてのnoteを投稿したくなってしまったが、前回記事とバッファーの話含めて思った以上に長文になってしまい大変だった・・・。

この誰しもが発信できるコンテンツにまみれた世の中で一体誰がこの記事を読むんだろうかと思うわけですが、一応他の記事も50回くらいはアクセスされているらしい・・・(botかも分からんが)。

(追記)

botかも分からん。という終わりにしたらこの記事だけ閲覧数が伸びない…。なぜ笑。