アークザラッドの技の原理は?Rの技法体系考察【カギは相性】

アークザラッドではシリーズを通して、数千年の歴史で育まれた独特の文明が描かれており、私たちの星とは“世界の法則”すら異なると考えられる。

人々が使う技からは、各地で様々な技法が研究され、後世へ伝えられてきたことがわかる。技法によっては長い時の中で変化していく流れを確認可能。同時代に同流派で学んだ者同士でも、使用技や効果に個人差があるようだ。

特にアークザラッドR(以下、アークR)では100名を超えるプレイアブルキャラに加え、登場する敵も膨大で、その1名1名が特色豊かなスキルを使ううえ、ステータス構成要素も非常に細かい。まさに考察要素の宝庫といえる。

さらに、世界各地で描かれる文化をふまえることで、各技法の原理や可能性、技法の変遷などを考察できるのではないだろうか?

今回は、主に戦闘中に使われる技や、その原理に注目しつつ、アークR時点の技法体系の詳細や関係性などを詳しく考察する。その過程で、今回のカギとなる要素の「相性」についても深堀りしていこう。

■2023/6/2公開動画( https://youtu.be/dlwWJ-4uT9Q )用の録音音声を文字起こしした内容も含みます。(※本記事を書きかけの段階で録音した「同テーマの考察動画」のため内容は半分ぐらい重複)

■記事内画像として『アークR』アプリ/公式サイト( https://arcthelad.com/ )、プレスリリースなどのスクリーンショットを使用。

■当記事にはシリーズ作品のネタバレが大量に含まれます。未プレイ作品がある方はご注意ください。後日追記や修正をする可能性もあり。

■追加情報・誤字・データミス等は、お手数ですが『鳴海なのか』Twitter( https://twitter.com/nano73 )までご連絡いただけますと有難いです。

■かなり長め(約12万字)の記事です。寄り道な余談も多いので、目次も活用しつつ読んでいただくと少し読みやすくなるかもしれません。

【関連動画】

【関連記事】

アーク世界における“技”の体系

前提として、アークザラッドシリーズにおける「技」の詳細には、使用者の所属や流派により一定の傾向を観測できる。

技の名称

技の発動時に出現するもの(文字、魔法陣、音、炎や光など)

技の効果

例えば、ラマダ僧なら、ラマダの基礎を作ったバルダから一貫して『~拳』『~撃』など己の拳を活かした技、“気”を扱うと思われる技が主である。

モンジとトッシュには、『紋次斬り』『虎影斬』など刀を使う同名技が多数存在し、発動時に漢字が出現する演出も近い。

このような傾向をふまえ、

・技には、ある程度受け継がれる技法体系がある。

・その体系は、技の詳細/発動時の演出(魔法陣や事象など)に現れる。

と考えられるのではないだろうか。

同名技でも原理が同じとは限らない?

前述の通りアーク世界には「名称が同じ技」を使う人物の組み合わせを確認できる。だが例え同名技でも、使われる原理が同じとは限らない気がする。

技の使用原理の一端を確認できそうな事象のひとつが、さまざまな技の発動時に出現する「魔法陣」だ。ざっくりとだが“一定の法則性”が見られることもあり、考察の糸口として非常に興味深い要素だと思う。

<補足>

ここでいう原理は、 事物や事象が依拠する根本法則のこと。

「同名の技(技術)でも使われる原理が違う例」として、サイクロン式掃除機とフィルター式掃除機がある。一般的なサイクロン式は、吸い込んだゴミを遠心分離の原理で分離してからフィルターを通す。フィルター式は最初から紙パック(フィルター)で分離する。どちらも「掃除機」という名称で、ゴミを吸い込み回収する効果は共通だが、使われる原理が一部異なるのだ。

■参考:知って納得!メカランド 掃除機編 | 一般社団法人 日本機械学会

ただし前提として「精霊が存在するアーク世界は、根本となる物理法則など自体が、私たちの世界とは異なる」と思われる点には要注意だろう。

例えば、アークRのミルダとゴーゲンの「サンダーストーム」は、どちらも雷で攻撃する同名技だ。しかし、明らかに以下の点が異なる。

出現する「魔法陣の紋様」

陣に使われる「言語」

雷が落ちるまでの「過程」

スキルの「効果」

この違いからも、技の発動に使われる原理について考察できる。

もう少し詳しく見ていこう。

ミルダ(覚醒)のサンダーストーム

・陣は3種のパーツで構成されるが、ゴーゲンの陣と紋様も動きも違う。

・陣に使われている文字はロマリア文字。

・最初の陣が消えてから、改めて出現した陣②から雷が落ちる。

・雷の色は紫系。

・技の効果は、範囲内のランダム敵に2~4回攻撃。

ゴーゲン(魔法国装束)のサンダーストーム

・陣は3種のパーツで構成されるが、ミルダの陣と紋様も動きも違う。

・陣に使われている文字は不明。ただしロマリア文字ではないはず。

・最初の陣は最後まで残り、雷は天から落ちる形である。

・雷の色は青緑系。

・技の効果は、範囲内の敵全員に2回攻撃(MP残量次第で3回攻撃に)。

実際の技発動の流れを見ると、陣を構成するパーツも、発動から雷が出現するまでの動きも、出現する雷の色も、全くの別物。スキル名以外に共通点がほぼ無く、同じ原理にもとづいて発動する技とは考えられないのが現状だ。

ほかにもアークRでは、タイプ《魔術師》を持つユニットを中心に、スキル発動時の陣に多数の種類があることを確認可能だ。

しかし同じ使用者の場合、効果が違う技でも「同じ陣」を使う傾向にある。例えばシア(↓)は、スキル1も2も同じ紋様の陣を使用する。ただし全く同じではなく、色が異なる形だ。

さらにシアとサイドのスキル1(↓)は、同色で同紋様の陣を使っているが、技の名称と効果は違う。ほかにもアークRでは、全く同じ陣で異なる効果の技の存在をいくつも確認することが可能だ。

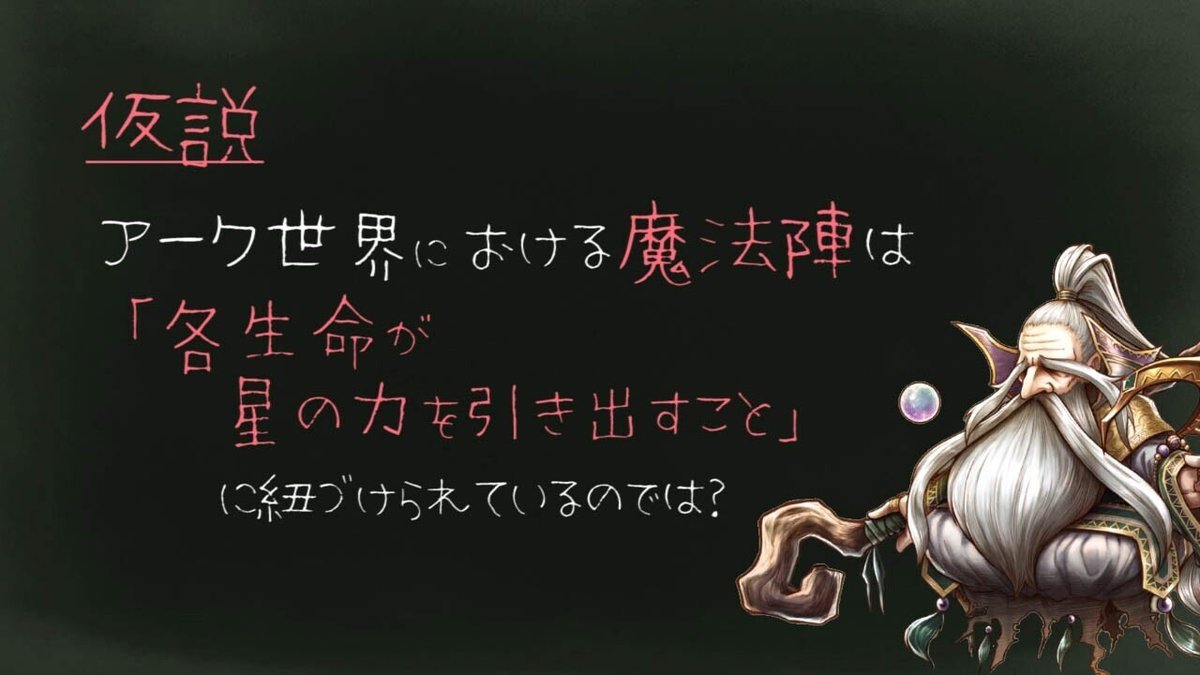

これらの事象より、私が立てた仮説がこちら。

仮説の根拠は以下だ。

アーク世界では「魔法陣」と「発動技の効果」の関連が薄い傾向にある。

アーク世界では魔術師を中心に、技の発動時に「魔法陣」が浮かび上がる人物が少なくない→「魔法陣」と「技の発動」自体の関連性はありそう。

Rの5章で、アーク世界の生命(人間など)は「星の力」を扱えること、技発動時に使う「精霊の力は、星の生命力そのもの」であることが判明。

そもそもアーク世界では「技の発動において、陣がどんな役割を果たすか」との定義は公式で明言されていないはず。(※私の見落としの可能性あり)

そして私たちの世界の伝承や創作物では、以下の描写がよく見られる。

・陣が変われば、発動する魔法の効果が変わる。

・1人の術者が、複数の陣を扱う。

一般的に「陣」と「その陣の発動魔法の効果」が強く紐づくケースが多い。

だが先に挙げたように、アーク世界ではその傾向が異なる。

・全く同じ陣で、違う効果の技を発動する例がある。

・効果が違う技でも、同じ陣を使う術者が多い。

つまり「魔法陣」と「その陣の発動技の効果」の関連性が薄いようなのだ。

とはいえタイプ《魔術師》を持つユニットを中心に、多くの術者の技発動時に浮かび上がることから、「魔法陣」と「技を発動すること」自体への関連性はありそうと考えるのが自然だろう。

アークRの5章では、

・この星の「生命」は「星の力をコントロールできる存在」である。

・この星の「精霊」は「星の力を管理する存在」である。

・「精霊の力」とは「この星の生命力そのもの」である。

と明かされた。

作中の他の描写も含めると、この星の生命にとって、

・スキルの発動は基本「星の力」を引き出し扱うことで実現している

と考えてよさそうだ。(※一部例外はありそうだが)

このような状況から、アーク世界における「魔法陣」は、基本、

・各生命が星の力を引き出すこと(星の力を引き出す技法)

自体に紐づけられているのでは? という仮説を立てることができる。

<補足>

ただし星の生命は星の力をコントロールできる存在だが、「星の生命が使う力は星の力とは限らない(それ以外の力を使っている可能性がある)」こともあり、上記の仮説は全てのスキルに当てはまるとは限らない。

魔法陣については、ほかにも興味深い要素が多数あるため、この記事の後半でさらに詳しく考察を進めていこう。

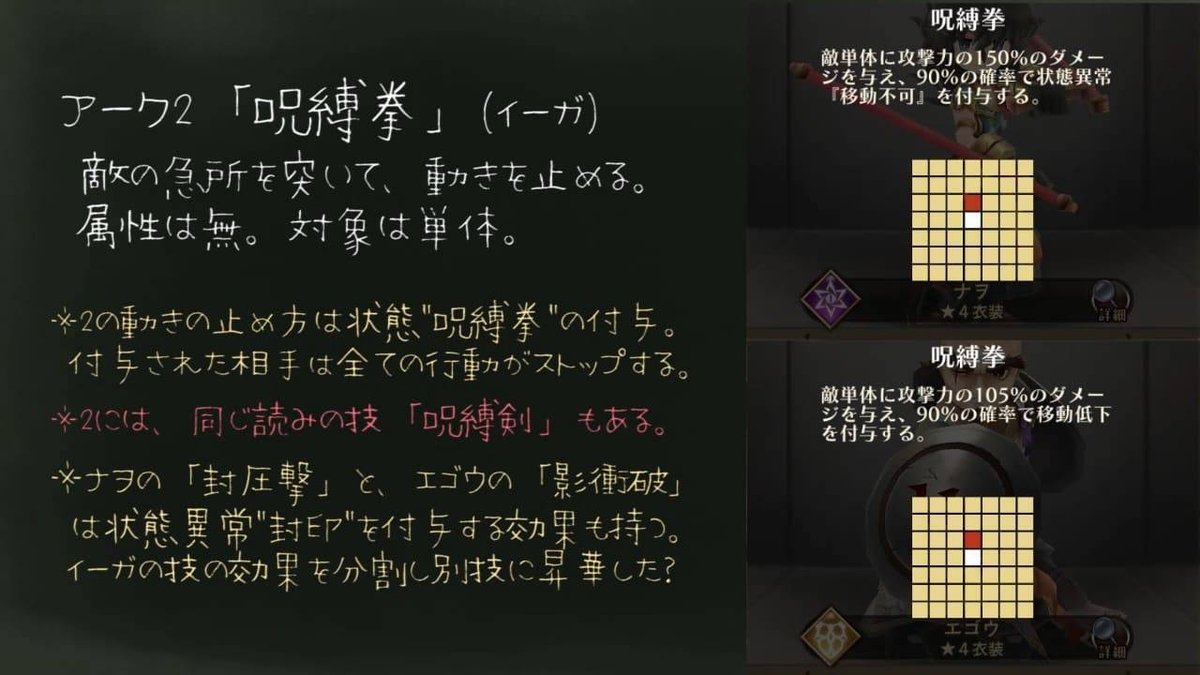

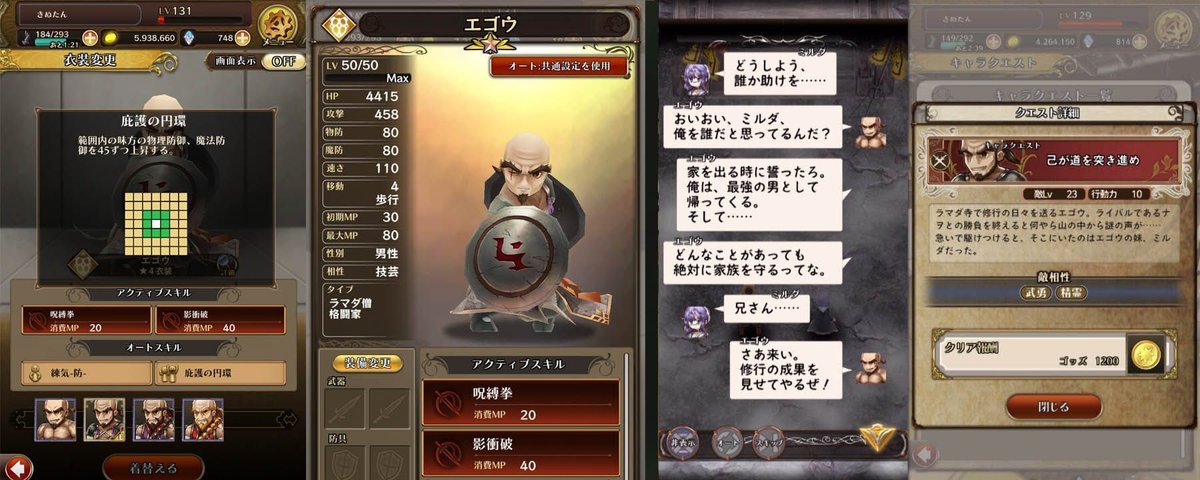

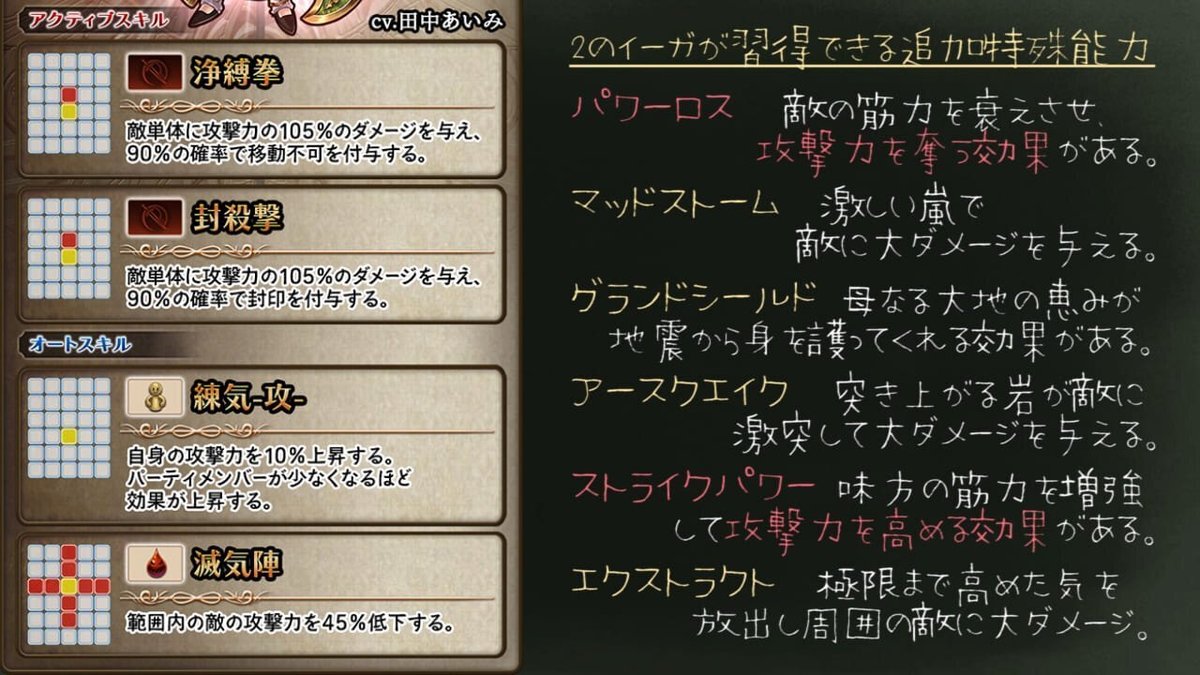

もうひとつ気になるのが“詠唱”だ。アークシリーズでは、特にアーク2を中心に違うキャラが同名技を使うケースが多々見られる。その際、同名であるにも関わらず、原理が違うかもしれない気がする技の例が複数あるのだ。

<補足>

おそらく2には「追加特殊能力」「モンスターを仲間にする」というシステムがある関係で、技のかぶりが多いと思われる。

例えば『チャージ』。エルクは発動時に「炎よ、熱く燃えろ」と詠唱する。しかしこれは火属性ではなく無属性の技で、シュウも追加特殊能力として習得可能となっている。風属性を持つシュウの技は、他に風属性か無属性ばかりであり、火属性を扱うような描写はなかった。

さらに注目したいのは『マイトマインド』。エルクは発動時に「命の炎よ、力となれ」と詠唱するが、火属性ではなく無属性の技である。これも複数のキャラが追加習得可能なのだが、その中に水属性のポコがいるのだ。仮にマイトマインドがエルクの言葉通り火を原理に持つ技だった場合、水属性のポコが習得できるのは不自然としか思えない。

同様にエルクが使う『リタリエイション』の詠唱は「炎よ、復讐の刃と化せ」で、火属性ではなく無属性の技。こちらは水属性のシャンテも追加習得できる技となっている。

<補足>

特にアーク2では、6属性に関する仕様が厳しく、装備では

・使用者の属性に反する武器や防具などは装備できない

・相反する属性同士の武器や防具などは同時に装備できない

などがあった。(例:水属性のポコは、火属性の防具を装備できない)

■相反する属性の組み合わせ

光↔闇/火↔水/地↔風

可能性としては

・発動者によって同名技でも原理が違う

・エルクが勝手に“炎”と言っているだけ、実際は火に関係ない原理で発動

・属性の仕様はあくまで装備だけで、技までは関係ない

などが考えられるが、実際のところは不明である。

【関連記事】

技法体系のカギは“相性”と“タイプ”

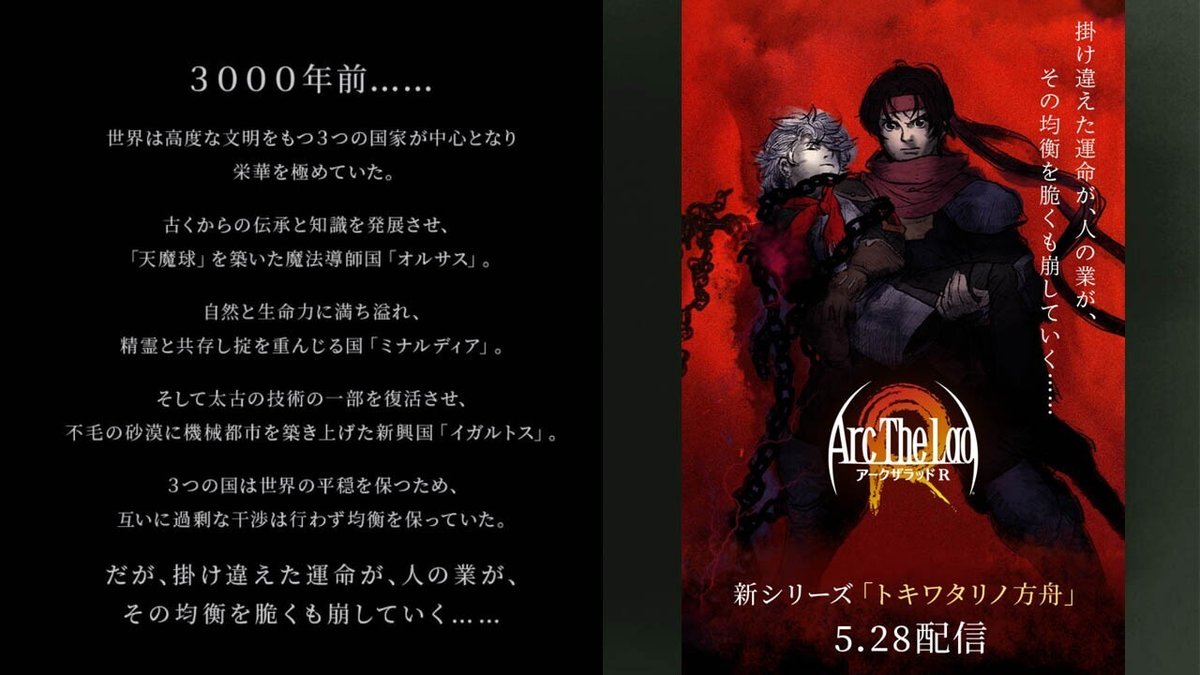

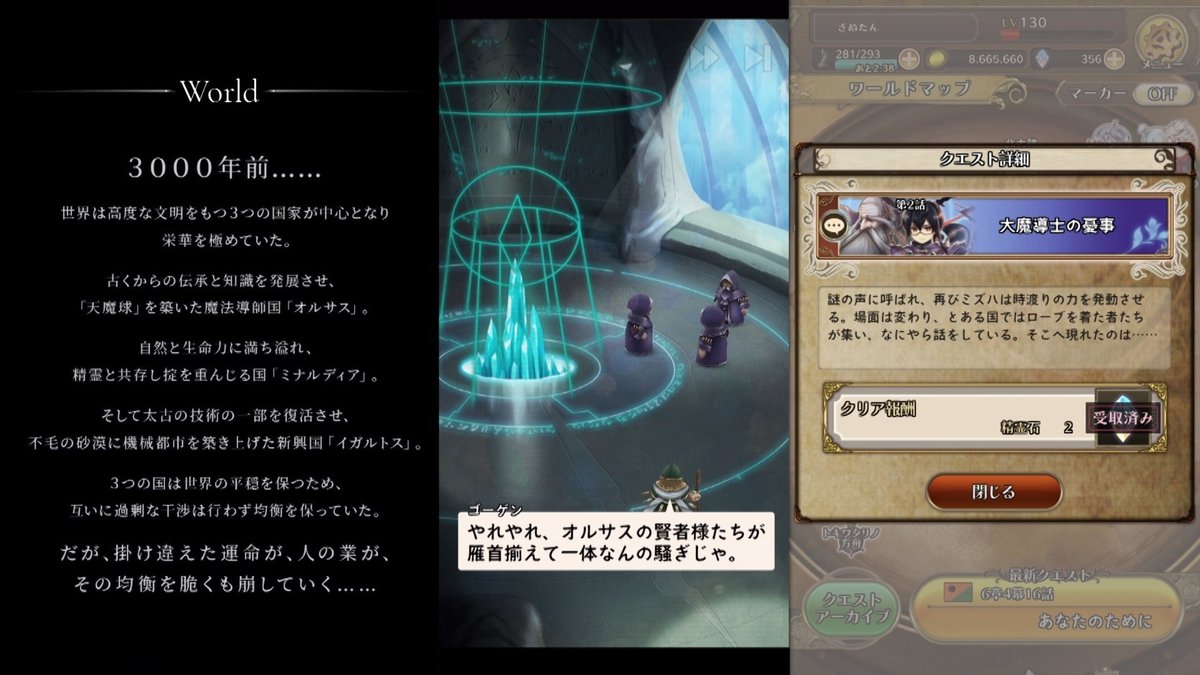

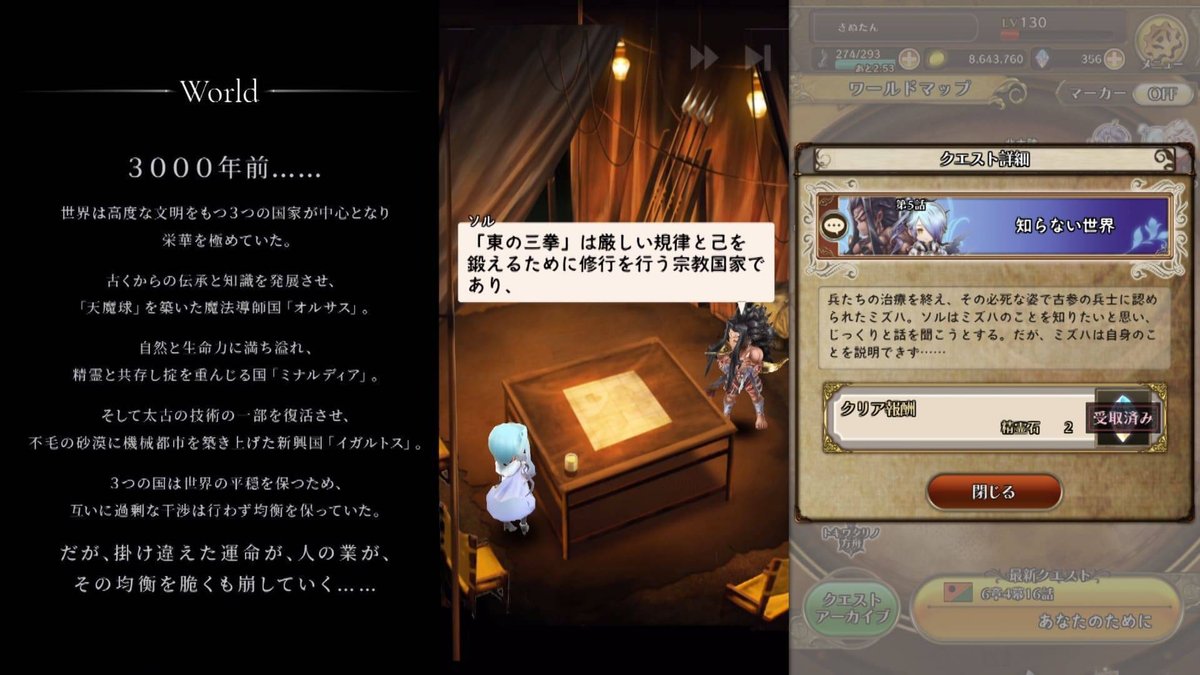

アーク世界には、「二人の神たちが星を訪れた頃」「3000年前の七勇者の時代」「人間達とは別のルーツを持つらしい魔族たちの動向」など、古くから様々な歴史が絡み合い、そして技法の発展へとつながっているようだ。

その手掛かりは、ゲーム内外で明かされた様々な要素に隠されている。

キャラクターに関わる要素としては、アークRの図鑑やステータスも参考になるだろう。さらに「キャラ図鑑」や「キャラ一覧」の「フィルタ」にて人々をグループ分けしてみることで、体系立てて考えやすくなるはずだ。

特に今回注目したいのが、アークRにおける相性とタイプである。

相性とは?

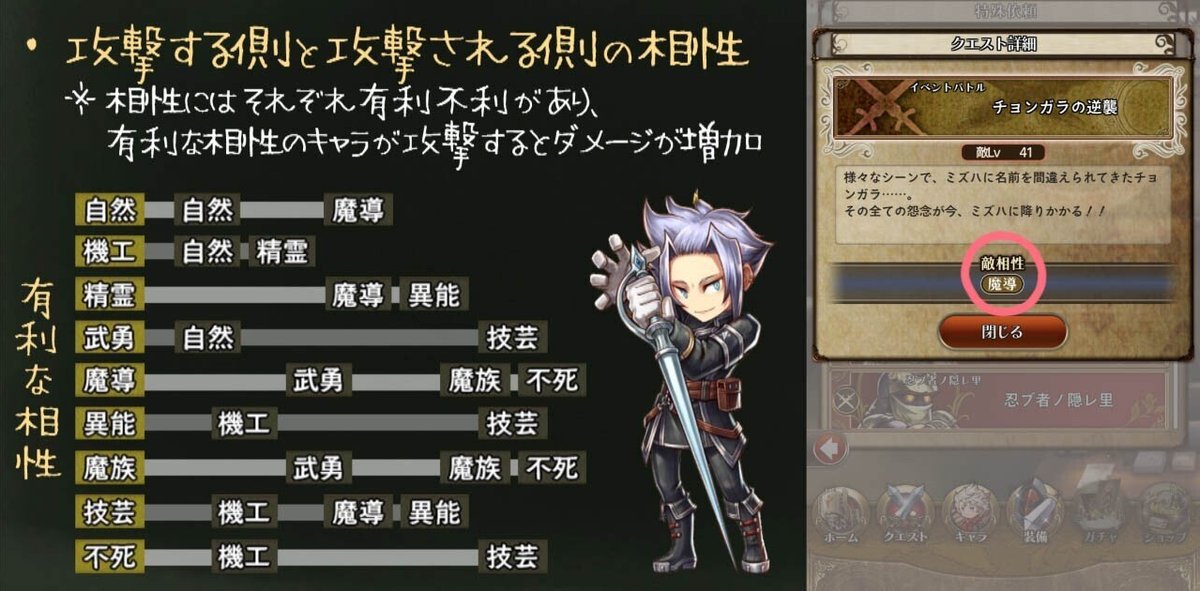

相性とは、アークRにおいてキャラに備わっている属性のことだ。

アークRでは、プレイアブル/敵/NPCなども含め、戦闘時に登場するキャラすべてに「相性」というステータス項目が設定されている。

はっきりいって、Rの相性は複雑だ。

プレイアブルキャラで確認できる9個に、物語で確認できる「万能」を合わせ計10個も存在するうえ、有利不利の関係も細かく、組み合わせによってダメージ倍率(1.1倍~1.5倍)が変動する。あまりにも複雑すぎて覚えきれなかった私は、自作の相性表(↓)を確認しながら編成することも多かった。

ただし複雑な分だけ世界観が忠実に反映されているように見えるため、今回のようにアーク世界を考察するうえでは、非常に興味深い要素なのである。

タイプとは?

アークRにおける「タイプ」はプレイアブルキャラのステータス詳細で確認できる項目だ。相性やロールと同じく、タイプもまたキャラ特性を表す項目のひとつといえるだろう。

ヘルプだと、タイプとは「キャラの職業や所属、性格などを示したラベル」とのこと。「その人の経歴や実態を具体的に示すタグ」ともいえるだろう。

もし同じ相性(スキル使用の原理/力の引き出し方が近い)を持っていても、力の使用者によって実際の技法体系が異なることも珍しくない。

相性からさらに一歩踏み込んで、さらに詳しく技法体系の詳細を知れる要素のひとつがタイプだと思う。

例えばイーガとポコは、どちらも「相性:技芸」だが、使うスキルや身につけている技法はまったく異なるはずだ。それが分かりやすく表れている項目こそ「タイプ」である。

イーガのタイプ:ラマダ僧/格闘家/英雄→ラマダの技を使う拳法家

ポコのタイプ:楽団/英雄/軽戦士→様々な音楽を奏でる楽器の使い手

イーガとポコは、アーク初代から登場し、技法のバックボーンもかなり判明している。

だがRに100名以上存在するプレイアブルキャラの中には、ミズハのように物語上では正体不明なままの人物も数多い。彼らの相性やタイプ、そしてスキルなどの項目をヒントにすることで、そのルーツや経験・経歴・身につけている技法などを推測しやすくなると考えている。

【関連記事】

各相性の背景&関係性考察

相性は、戦闘でダメージ計算に大きく影響する要素(一般ゲームの“属性”的な要素)であり、特に「敵に大ダメージを与えたい時」には無視できないものだった。クエスト詳細(↓)にもしっかり特筆されているあたり、ゲーム内の表示でも重要視されているといえる。

まぁ実際に戦闘で相性を踏まえてパーティを構築しようとすると、

・相性の数が10種と多い

・相性同士の有利不利の関係が複雑

・キャラや育成状況で有利不利の倍率が細かく変わる

などなど慣れるまでが結構大変だったのだが……「相性は世界観が反映されたものである」との仮説をふまえると、この有利とか不利とかの複雑な関係性にも、世界観的な意味があることになる。

ここからは、前提となる概要として「相性において考察を広げやすい要素」と「相性がRで属性として採用された背景」を考察したうえで、具体的に各相性の背景と関係性を考えていこう。

“相性”のルーツに関わる要素

相性の成り立ちを考察するうえで、まず注目したいのは「精霊や機工などと分類される属性(相性)がどのように生まれたか」というルーツである。

ルーツに関わってくるのは、アークRメインシナリオの中でも特に「5章以降の二人の神に関わる描写」「七勇者が活躍していた3000年前の描写」、アークザラッド2(以下、アーク2)の「ペイサス図書館の書籍に残る描写」など、過去の歴史がわかる描写の数々だ。

アークシリーズにはこういった細かい描写が多いため、シリーズ作品を片っ端から見直すことで何らかのヒントがつかめる可能性は十分にあるだろう。

“相性”で考えたい有利不利の関係性

そして、相性を糸口としてアーク世界を考察するためには、相性同士の関係性を明らかにしなければ話が進まない。

相性の有利不利が複雑なうえ、物語で明かされているヒントが少ないため、関係性を単純な要素に分解して法則や原理に落とし込むのは難しい。だが部分的には本編の要素とリンクしていそうな関係性もいくつか見られる。

以下は、相性において考察を広げられそうな要素のピックアップである。

■1.5倍ダメージの要素に注目すると、2つの三すくみが発生している。

・「機工」は精霊に強く、「精霊」は異能に強く、「異能」は機工に強い。

・「魔導」は武勇に強く、「武勇」は技芸に強く、「技芸」は魔導に強い。

■三すくみに含まれない相性のうち2つは含まれる要素と近い有利を持つ。

・「不死」は「異能」と有利な相手が同じ(ダメ倍率と不利相性は違う)。

・「魔族」は「魔導」と有利な相手が同じ(ダメ倍率と不利相性は違う)。

■自然は自然自身と、1.5倍の三すくみ2つにそれぞれ含まれる要素に弱い。

・「自然」が不利になるのは、自然/機工/武勇。

■異なる1.5倍の三すくみに含まれる異能と技芸は互いに有利不利。

・「異能」は技芸に強く、「技芸」は異能に強い。

■自身の相性に有利かつ不利な組み合わせが2つある。

・「自然」は自然に強く、「自然」は自然に弱い。

・「魔族」は魔族に強く、「魔族」は魔族に弱い。

■倍率はバラバラだが、他にも三すくみ的な組み合わせが2つ発生する。

・「自然」は魔導に強く、「魔導」は武勇に強く、「武勇」は自然に強い。

・「不死」は技芸に強く、「技芸」は魔導に強く、「魔導」は不死に強い。

■他にも気になる要素

・全く同じではないが「精霊」と「技芸」の有利な相手が近い。

・有利な相性を3つ持つのは「魔導」「魔族」「技芸」。

<補足>

「自然」はもともとデフォルトの1.1倍計算だったが、プレイアブルキャラ(パンディットなど)が追加されたことで、自然と魔導へのダメージ倍率がアップした。もし仮に「不死」にもプレイアブルキャラが追加されていたとしたら、状況が変わっていたかもしれない。

また“三すくみ”は多くの作品の属性でもよく登場する概念のため、複数勢力の力関係を考察するなら押さえておきたい。特にバランスのよい三すくみが成立する「機工/精霊/異能」と「魔導/武勇/技芸」の関係性やルーツを細かく考えるうえで、三すくみの一般的な性質が参考になりやすいだろう。

■参考:三すくみ | ピクシブ百科

これらの関係をふまえた相関図(↓)を作ってみた。

傾向から「機工」「精霊」「異能」「魔族」「不死」「自然」は、生まれ・体の構造・加護・使用武器など“使用者自身の持つ要素”を重視した分類と考えられる。作中での描写より、おそらく「自然」は神が星を訪れるよりも前から存在し、「機工」と「精霊」は神の時代にルーツがあり、アーク2のアクラの話をストレートに解釈するなら「魔族」は星の外部がルーツだろうか。該当者が少ない「異能」と「不死」はルーツを探るのが難しいが、断片情報からの推測なら十分に可能である。

対して「武勇」「魔導」「技芸」は、“その人が好む力の使い方(技法)”を重視した分類のような気がする。これらは人間などの生命が編み出した技法にルーツがありそうだ。今回のメインテーマでもある技法体系にも、より直結しやすい相性といえるだろう。

このように“三すくみに注目した分類”と“実際に物語で描かれる分類”との関係に類似点らしきものが見られることは、考察において非常に興味深い。

そして相性は、その人物の状況で変化することがある。

例えば、プレイアブルキャラの月光は、

・シンとしての姿→相性:武勇

・月光としての姿→相性:魔族

と変化する。つまり、物語上ではもともと“シン”だった彼が、“月光”と名乗るようになった過程にて「相性(備え持つ属性)が変化するような出来事」があったということだ。

他にも、物語登場時とプレイアブル時で相性が変わる四将軍のヤグンやガルアーノの例もある。これらの変化は、相性という要素の特性を考えるうえで重要なヒントになるだろう。

複雑な“相性”がRで採用された背景は?

そもそも、アークRにおける「相性」とはいったい何なのか、さらに深く掘り下げてみよう。

物語中では、特に説明がなかったはず。ヘルプでは、相性が「キャラに備わっている属性」であるとのこと。

だがこれまでのシリーズ作品には、既に「光、火、水、地、風、闇」という精霊とリンクした形の「属性」が存在する。過去作の「属性」と、アークRにおける「相性」は、根本から分類方法が違うことだけは確実だ。

様々な事象より、私が立てた仮説がこちら。

実際のスキルを観察すると、相性により「使うスキルの原理(備わる力)と思われるもの」に傾向があるのが分かる。(詳しくは後ほど相性別に解説)

機工:銃など機械(←神の科学力がルーツ?)を使う傾向

精霊:精霊(←神が作った存在)の力を扱う傾向

異能:キメラなど、人工合成した異質な力を使う傾向

自然:野良モンスターなど、野生本来の力を使う傾向

不死:アンデッド系など、闇と関係が深い力を使う傾向

魔族:純粋魔族や自然進化の魔人など、魔物に近そうな力を使う傾向

魔導:魔法っぽい術式を使う頭脳派が多い傾向

武勇:真っ向勝負で力推しな武術を使う傾向

技芸:どちらかといえば物理っぽい技を駆使する技巧派が多い傾向

他にも多くの可能性を考えたが、これ以上にしっくりくる分類方法が見当たらず。よって本記事では「この仮説(相性は使用スキルの原理が分類のベースとなる属性である)が正しい」という前提で話を進める。

本記事のメインテーマとなる技法体系は、主にスキル使用の技法に関するものであるため、この「相性」の分類が考察のカギとなるはずだ。

加えて、この仮説が正しいなら、気になることが1つ出てくる。

なぜRでは、こんなに複雑な分類方法が「属性」として採用されたのか?

もしこれまでのアークシリーズの流れをストレートに汲むなら、「光と闇/火と水/地と風」がセットになった従来の属性を採用するはずだ。この属性は自然や精霊といった「アーク世界において世界の在り方そのものといえる要素」とリンクしており、これ以上の正解などあるわけがない。

だが実際は従来の視点とは全く違う「使用スキルの原理」にリンクする分類方法の「相性」が採用された。

私は背景に、これまでのシリーズ作品とアークRとの決定的な違いがあると考える。それは、Rの物語の主軸に二人の“神”の目線が関係することだ。

アークRは、遥か昔にこの星を訪れた二人の神が深く関係する物語である。

かつて創造者がこの星の仕組みを作り、改ざん者が星を仕組みごと乗っ取って支配しようとして失敗。諦めきれなかった改ざん者が「根源の神」を名乗って世界を改ざんしたことでR世界への分岐が始まった、と後に判明した。

<補足>

二人の神の話は長くなるため、詳しくは過去記事の考察をあわせてどうぞ!

■関連考察1:二人の神/創造者とは?改ざん者とは? | アークR考察

■関連考察2:二人の“神”はこの世界で何をしたか? | アークR考察

■関連考察3:Rは何が改ざんされた?改ざん者の計画は? | アークR考察

Rの主人公のハルトやミズハたちは、当初

・従来の人間の目線(自然や精霊を中心とした世界の見方)

で「クロイツ率いるアルディア帝国」に対抗すべく世界を冒険していた。

だが5章1幕にて、

・二人の神(創造者と改ざん者)の目線

での真実を知ることになる。

・「星の力(星の生命力)」という強いエネルギーの存在

・この星の生命は、星の力をコントロールできること

など、従来の目線では知りえないことだ。

この真実をいち早く知らされた人間こそクロイツだろう。

アークRの主人公であるハルトやミズハ達は、5章にて“創造者の記憶”から話を聞いたことで、ようやく「かつてクロイツが知らされた世界の真実(※4章のクロイツの話より断片的に推測可)」を理解。「(黒幕と思われる)改ざん者に対抗するための入口」に立てたのだ。

そして6章時点で、かつて対立していた帝国軍勢力も含めて多くの人々が団結し、「改ざん者 対 人類」という構図が固まった。“神”である改ざん者に対抗する手段も判明し、ハルトやミズハたちがやるべきことも見えてきた。

人類が戦いを挑むにあたり、さらに知りたい点として「改ざん者の手札や視点」があるだろう。これらが分かれば、改ざん者と戦ううえで戦略を立てやすく、有利に動きやすくなるはずだ。

特にRでは改ざん者が相手を評価する際、“相性”を見ることでその能力を図っている気がする。そもそも改ざん者が重要視してる人物はほぼ相性が「精霊」か「機工」で、それ以外の相性の人は一段下に見る傾向にあるのだ。

改ざん者はが自陣に引き入れ、鍵としたのは主にアークやククルやノルなど「精霊」の人物だ。さらにクロイツやボイドなど「機工」の人物をコマとして加えることで世界を支配しようとした。他にも「魔導」のワイトや「武勇→魔族」の月光も重用するが、ワイトは精霊と縁があるし、月光は道を究めた者として何らかの理由で特別視している節がある。(本心かは不明)

5章の神の記憶の話をふまえると、おそらく改ざん者は、かつて精霊を作った神(創造者)と近い存在だろう。そんな改ざん者にとって、「精霊」はただのセットの駒みたいな扱いで、火だろうが水だろうがあまり関係なさそうにも見える。もしかしたら従来の自然や精霊由来の属性(光、火、水、地、風、闇)で戦略を立てても、クロイツのいう「貴様らの限界(4章7幕より)」に過ぎず、対抗するのは難しいのかもしれない。

もしそうなら、重要となるのは

・改ざん者ら“神”に対抗するために、どんな戦略が有効となるか

という視点である。

物語の開始当初から、Rは「改ざん者対人類」に収束すると決まっていたことは間違いない。これまでのシリーズ(主に人間、モンスター、闇の精霊、古代の機神兵などを相手に“神の掌の上”で戦っていた)と違い、Rではさらにステージを上がって、神に対抗するための戦力を構築しなければならない。

だからこそアークRでは、

・属性(相性)は、神目線で見た「備わる力(スキル使用原理)」

・ステータスの項目は、神の目線でキャラを分析する際に注目するポイント

という形式になったのではないだろうか。

<補足>

この場合「神の目線」は、生命を「星の力の使用者」と大枠で捉えたもの。

もしこの読みが正しければ、Rの複雑なステータスは「後に物語が進んだ際、神に対抗するための戦略を、プレイヤーらが立てなければならなくなること」を暗示する“伏線”だったわけである。

さて、改ざん者への対抗策となり得る相性としては、やはりまず「精霊」「機工」「異能」が挙げられる。先にも述べた通り、この3つは“三すくみ”の関係となる点(↓)も考察するうえで興味深いのではないだろうか。

ハルトたちの働きで、5~6章では相性「精霊」のアークとククルが改ざん者の呪縛から解き放たれ、人類のの味方へ戻ってきた。「機工」には神の科学力が少なからず関係するっぽいうえ、8月計画を進めるクロイツもいる。

帝国に狙われていたミズハと、8月計画対象者のトロアらがいる「異能」もカギとなるだろう。ミズハが動き始めたからこそ、改ざん者の計画に狂いが生じ未来が変わった。さらにクロイツ肝いりの8月計画は、6章で改ざん者に対抗する秘匿兵器にまつわるものと判明した。異能には、改ざん者の計画にとって強くイレギュラーとなりうる要素が集まっているのだ。

そういう意味では、エルク浄化編でガルアーノクローンにとどめを刺し「すべてを引き継いでやる」と宣言したログリードらの動きも気になるところ。プレイアブル/キメラ化(β)のガルアーノの相性は「異能」であり、“白い家”含むガルアーノの研究成果が異能関連である可能性が考えられる。

ログリードに協力するコンラートは、ガルアーノの研究成果とクロイツの8月計画の内容をある程度把握しているし、8月計画対象のトロアが共にいることも含め、「異能」での対抗策に関わる可能性は十分にある。コンラートの相性が「機工」であることも、重要人物となる確率を高める気がする。

さらに6章のアークによれば、

・神の記憶

・神に対抗するための力

・この世界に生きる者たちの意志の力

が作戦のカギとなるのだという。

・ハルトらのもとに世界各地の人々が集結していること

・シリーズには勇者でも英雄でもない人が活躍する描写がいくつもあること

をふまえれば、「精霊/機工/異能以外の人物」もカギとなり得るだろう。

特に強い意志は、星の力を引き出すうえで相性関係なく重要だ。これまでのシリーズ作品でも、人々が見せる強い意志から始まる奇跡と、人から人へ強い意志が継承されていく様とが長い時を通して描かれ続けてきたのだから。まさに「勇気ある行動は、人の心を開く」なのである。

<補足>

勇者でも英雄でもない人が活躍する描写は、シリーズでも数多い。物語の本筋に関係する描写では、例えばアークザラッド3(以下、アーク3)の主人公アレクたち、アークRの主人公ハルトが挙げられる。特にアーク3は“勇者でも英雄でもない少年少女たち”が物語の主軸になることもあり、「“普通の人々”の強い意志」を感じられるシーンが多い作品といえるだろう。

そんな意志の継承を思わせる場面で、様々な人物が口にし、もしくは体現している言葉こそ「勇気ある行動は、人の心を開く」。例えばアーク2ではククル・ゴーゲン・リーザらの発言が確認できる他、アークRでも登場した。

このように、Rのステータスや相性を考察することで、“神の目線”から「改ざん者の思惑」「改ざん者への対抗策」などを深堀りできるかもしれない。

<余談>

私はRの配信開始当初から「なんでRはこんなに複雑な属性分類(相性)にしてるんだろう?」と不思議で仕方がなかった。「相性は使うスキルの原理の傾向が分類ベースでは?」とのストレートな仮説こそ早い段階で立てていた。だが、わざわざこんな入り組んだ属性にする意味が分からなくて。

開発・運営側として作品としてのRの独自性を演出したかったのか? 確かにある意味世界観に沿ってはいるが、それは従来の属性を捨ててまでやる意味がどこにある? 「光、火、水、地、風、闇」という分かりやすくアーク世界の在り方に沿った分類が既にあり、相性という分類がそれを超えてくるほどの理由がまったくもって不明だった。

もっとRならではの事情があるはず。事情があると信じたいが、これといった仮説も浮かばない……そんな複雑な思いを抱いたまま遊び続けていた。

それが5章の創造者の話を聞いて、「なるほど!相性ってのは二人の神の目線での、星の力の使い方とかの分類だったんだな!」「私たちが見ているRのステータスっていうのは、二人の神と近い解像度でキャラを分析した結果なのか~」と、ようやくストンと納得できた。あわせて「4章7幕のクロイツの言葉ってこういう気持ちだったのかも……」と、彼が知った真実の意味の断片をようやく理解できた気になって、この可能性を思いついた瞬間は少々感慨深くなったものだ。

まぁ正直なところ、ゲームを遊ぶユーザー目線では「(スマホゲームだし、遊びやすさを考えると)これまでの火とかの属性でもよかったんじゃ……」という気持ちも無くはないが、考察勢的には“相性”という美味しすぎる要素を頂けたおかげで考察が捗りまくっているのも事実である。感謝……!

相性:機工

相性として「機工」を持つキャラは、体が機械で構成されているか、銃をはじめとする機械を使う傾向にある。

そもそもアークシリーズでは、機械が自然を破壊する描写も多い。ただし「機械が悪いのではなく、使う人次第だ」ともとれる描写が基本となる。

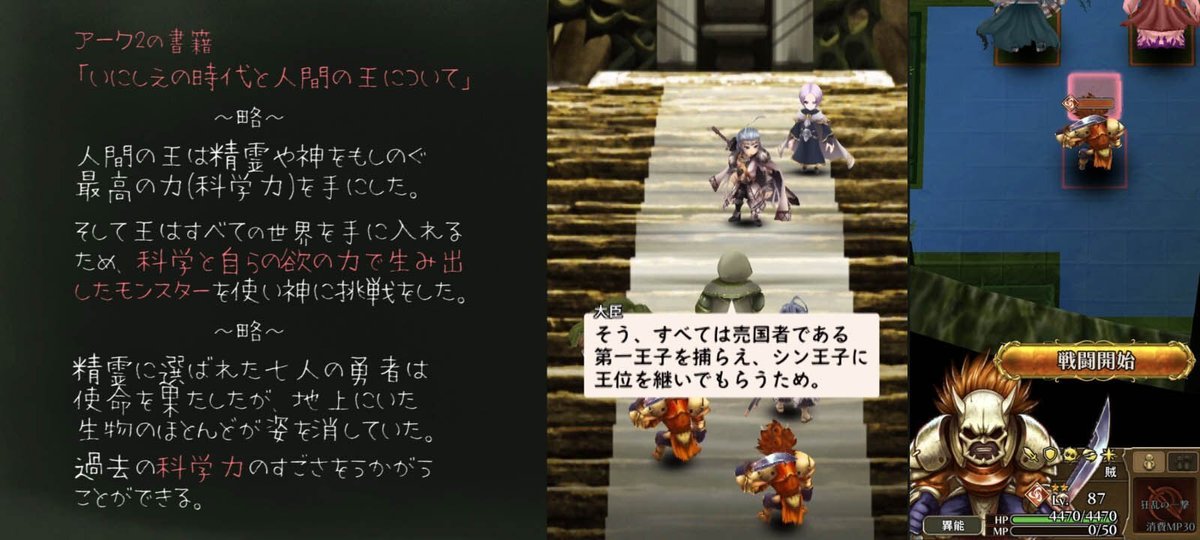

機械のルーツには、アーク2のペイサス図書館の書籍『いにしえの時代と人間の王について』という書籍に出てくる「科学力」も関連するだろう。人間王は科学と欲の力でモンスターを生み出し、神に挑戦したとのこと。

・Rで神が他の星から来た者だと判明したこと

・6章の神の船の描写から、二人の神は優れた科学技術を持っていたこと

・4章のクロイツの話

もふまえ機工のルーツは神が人間へもたらした科学力にあると考えられる。

ただしその後、科学力は人間の手で発展したようだ。

例えば、ヂークベックやグロルガルデなどの機神は、“神”という名こそついているものの、作成者は神ではなく人間だと思われる。

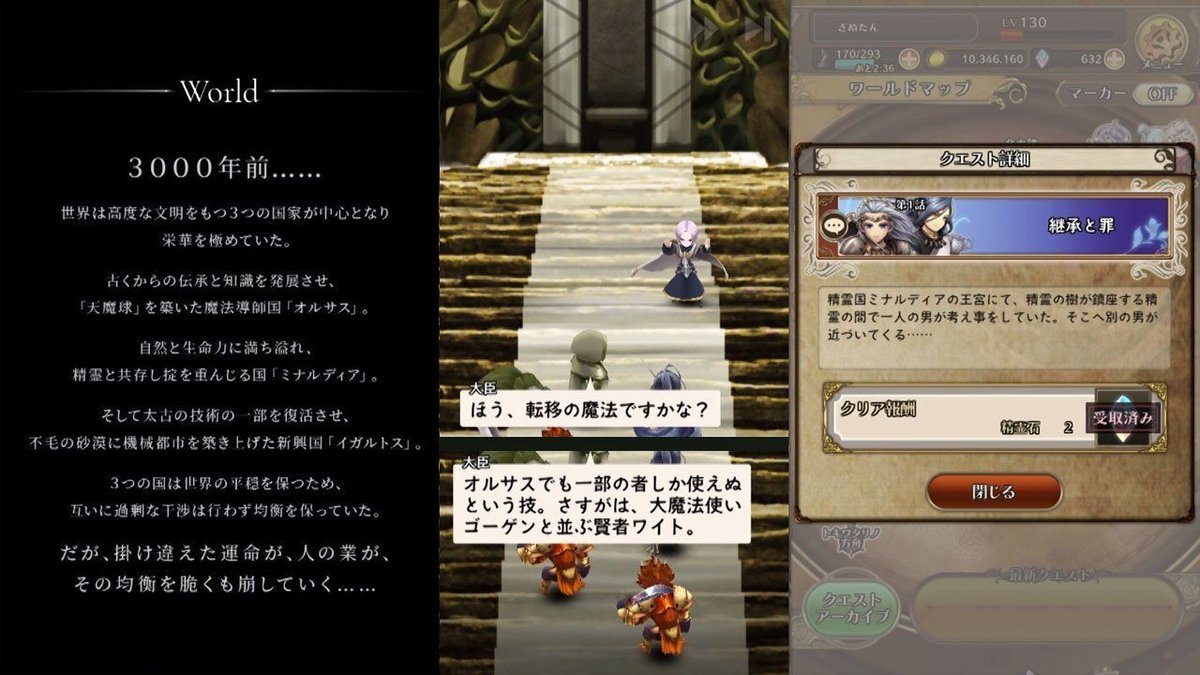

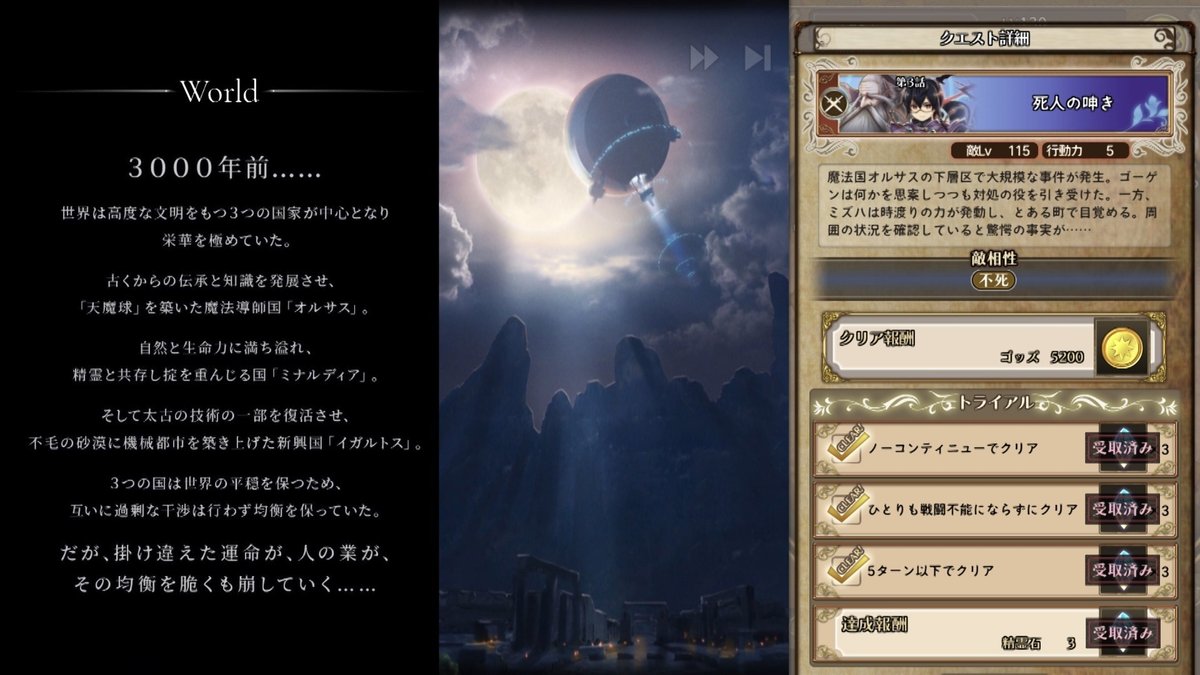

トキワタリノ方舟の特設ページ公開文章のWorld(↓)、機神関連の様々な描写から、おそらく機神は「イガルトスが復活させた太古の技術」のひとつと考えている。イガルトスの系譜にあると思われるのが、アーク2の頃のロマリアの技術だろう。ただし物語で断言はされていないため、真相は不明だ。

アークRの戦闘では「機工」が「自然」「精霊」に対して有利なことも、機工という相性の性質を考える上で見逃せない。シリーズを通して自然も精霊もアークザラッドの世界において重要な存在であり、それに有利というのは機工の特異性としか思えない。

「機工」がRの黒幕となる“神”と縁が深い相性と思われること、「機工」を持つ人物にはクロイツ・ボイド・コンラートなどRの本筋に食い込む人物も多いこともふまえ、アークRを考察するうえで「機工」という相性が重要となることだけは間違いないだろう。

5章によれば、かつて改ざん者はこの星を支配しようとしたが、精霊をコントロールできなかった結果、敗北し封印されたとのこと。その「精霊」に相性として有利となるのが「機工」である。

もしかしたら改ざん者は、かつて精霊に負けた経験をふまえ、

・「機工」のクロイツ

・機神を自ら作ろうとするヘレーネ

・「機工」のボイド

など精霊に有利な「機工」に縁が深い者も従えることで、今度こそ精霊へと勝とうとしているのかもしれない。

<補足>

・機神であるヂークベック

・ヂークベックの予備パーツで自作した武器GAUで戦うリア

・機神の技術で身体を作られたザムザ(※ヘレーネ作の“機神”)

・6章3幕14話で登場するザムザ量産型(※ヘレーネ作の“次世代の機神”)

など主な機神関係者の相性は「機工」に偏っている。このことから、おそらく「機神の技術は、基本的に機工なのでは?」と推測することができる。

相性:精霊

精霊の成り立ちは、アークRの5章にて“創造者の記憶”から聞ける。

そもそも精霊は創造者が生み出した存在で、その役割は「星の力の管理者」である。前後の話をふまえると、この星に関わる様々な存在の中でも、「精霊」および「精霊の加護を受ける生命」が星にとって特別な存在であることだけは間違いないだろう。その点は、アークRにおいて「“相性”としての精霊」を持つキャラ一覧にも反映されているように見える。

相性として「精霊」を持つ人物は、生まれながらに精霊の加護を受けていたり、精霊の力を使ったりする傾向にある。

例えばエルクは全バージョン(通常/炎を纏う英雄/ピュルカの末裔)の相性が「精霊」で、まさに生まれながらの精霊加護持ちの一族っぽさがある。かつて“白い家”で出会ったミリルの過去は不明だが、相性が「精霊」のため「彼女もエルクと近い背景を持つのでは?」などと想像を膨らませやすい。

また、物語上で精霊との関わりが明確に描かれていたり、何らかの役割を与えられていたりするケースが多い。

だが必要十分条件ではない。明らかに精霊と関わる人物でも、相性が「精霊」ではないケースがいくつも見られる。この特徴は「相性はどんな性質を持つ項目か」を考えるヒントにもなりやすいだろう。

例えば

・アークとグラナダとグラナダが「精霊」なのに、ワイトは「魔導」。

・精霊の巫女5人のうち3人は「精霊」なのに、あと2人は相性が異なる。

などの点からは、相性について様々な考察が可能である。

精霊の巫女は、5人全員が物語上で精霊に承認された存在だ。なのに巫女衣装着用後も、ファンロン・アイーシャは相性が「技芸」のままである。

この事象から「アークRでは、複数の属性を持つ場合、本人にとってメインの属性1つだけが相性として設定されているのでは?」という仮説が立つ。

<補足>

他のゲームでいうところの

・いわゆる"主属性"だけがステータスに設定されており

・他に"副属性"をいくつか持っていてもステータスには反映されていない

という感じのイメージだ。

例えば、ワイトは「精霊」であり「魔導」だが、本人が魔導の力をより強く持つため、ステータス上の相性としては魔導が設定されているのでは……という考えだ。

ただし公式情報が出ていないので正解は現状わからず、断片からの推測しかできない。ワイトが本当に精霊の力を持つのかどうかすら本編では不明だ。

ほかにも、相性として「精霊」を持つノルは出生が不明だ。ただし、

・「魔導」のゴーゲンの弟子なのに、相性が「精霊」なこと。

・「精霊とのつながりが深く」「精霊の加護深き」と紹介されたこと。

をふまえると、魔法も使うけどメインは精霊の力なのかもしれない。

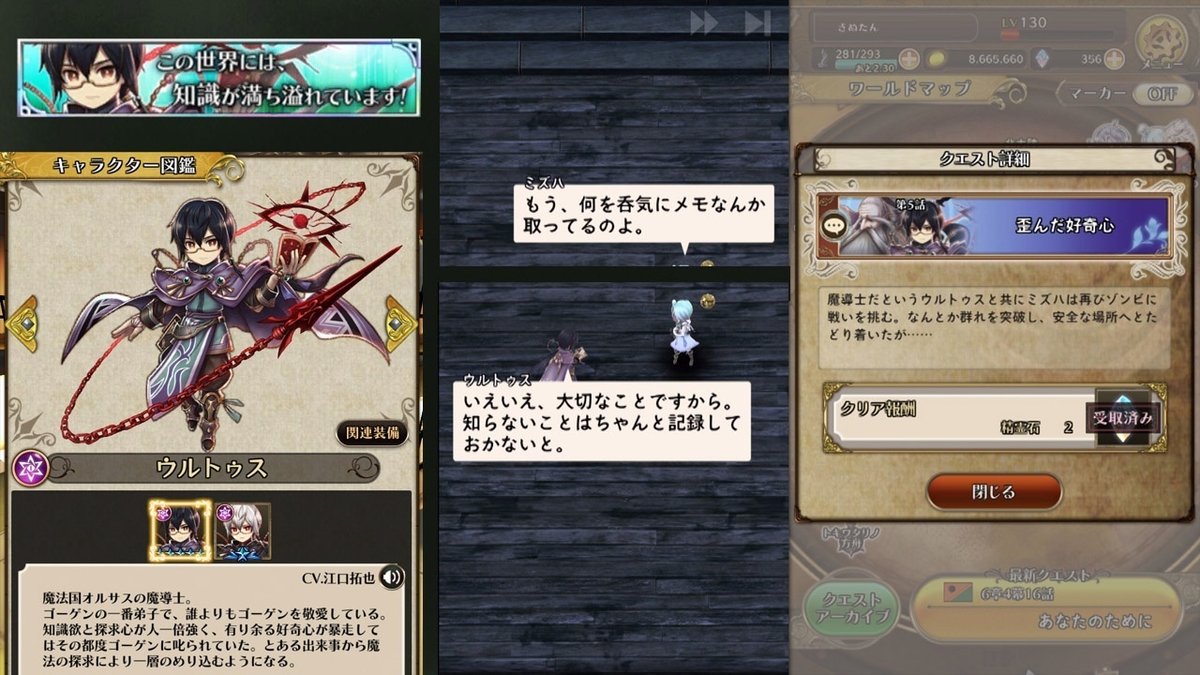

<余談>

・オルサスの賢者であるゴーゲン

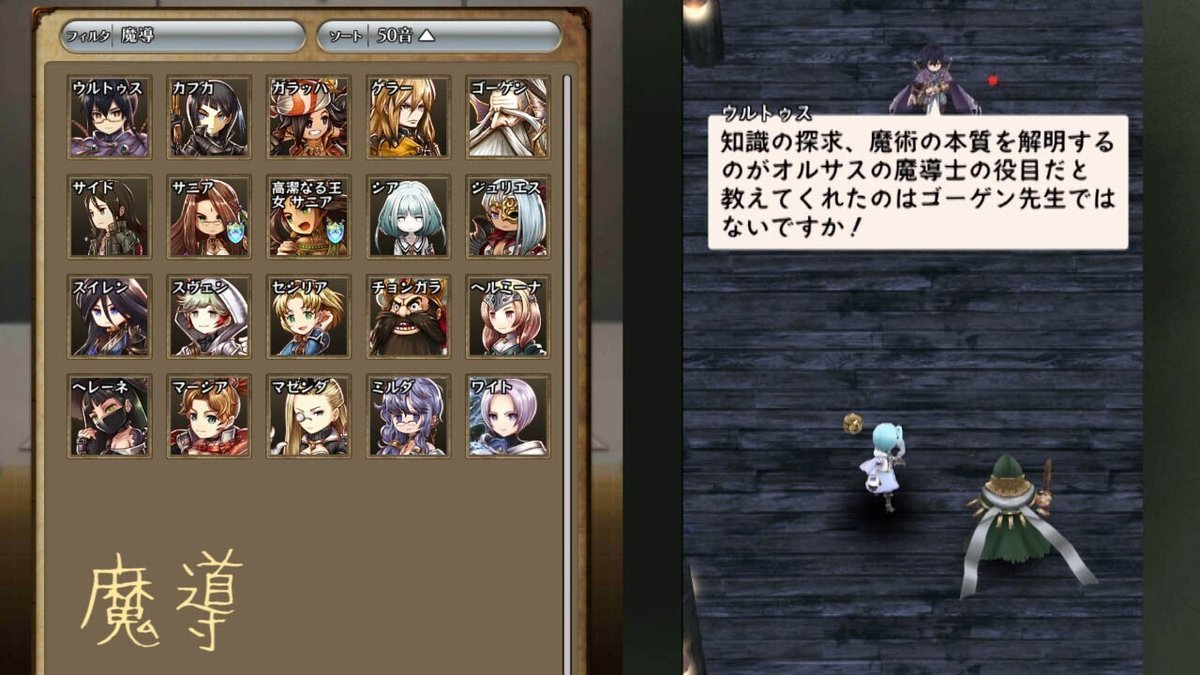

・ノルと同じくゴーゲンの弟子で、オルサスの魔導士ウルトゥス

・ゴーゲンと同じくオルサス賢者会のメンバーであるワイト

などオルサス関連のプレイアブルキャラの相性は全員が「魔導」。さらに

・もともとはオルサスの住民だったと思われる“ゾンビ”のアヴィス

の相性も「魔導」。これらの要素をふまえると、3000年前にあった魔法国オルサスと、相性「魔導」には深い関連がありそうだということがわかる。

※なお、アヴィス以外のゾンビは基本的に相性が「不死」。とはいえ不死はどちらかと言えば技法よりも身体の組成に関する要素のように思える。もしかしたらアヴィスは魔導であり不死だが、魔導の要素が強めなのか?

ただし相性に「魔導」を持つ中には、技法(魔法陣の紋様/来歴から推測できる技法など)がオルサスとは違うと思われる人物のほうが多い点には注意が必要だ。(※このページの「魔法の系統」で詳しく考察する)

相性が「精霊」の人には「精霊の力を借りての魔法使役が得意なキャラ」が多い。そもそも精霊は“星の力”を管理する存在のため、相性として「精霊」を持つ人物は「普通よりも強大な力を扱い、強力な魔法を放つことができる」ということなのかもしれない。

ただし、拳で殴るククルと、弓を使うヒミカは、相性が「精霊」であるにも関わらず攻撃種別が「物理攻撃」である。ただし扱う武器が物理なだけで、精霊の力を借りて強力な魔法を使えることにかわりはないだろう。

<余談>

個人的には精霊の巫女で唯一「物理攻撃」持ちなヒミカだけ、物語でスザクとの2人1組扱いで、「2人揃うことで力を発揮できる」という特殊なケースっぽい扱いをされていたのは、なかなかに興味深いポイントだ。

さらにプレイアブルキャラ以外では、赤の神獣・黒の神獣の相性も「精霊」となっているのは注目したいところである。

赤の神獣と一緒に登場するモンスターの神獣の使いの相性は「自然」となっている点も含め、「精霊とは何者で、どんな性質を持っているか?」「精霊の加護や精霊の力とは?」などの考察のヒントになるだろう。

現状、そもそも「神獣とは何か?」という答えも作中で判明していないが、作中の描写を集めることで、ある程度の予測を立てることは十分に可能だ。

アークRの戦闘だと、「精霊」は「魔導」「異能」に強いが、唯一「機工」に対してだけ不利となる。

仮にさっきの仮説(機工のルーツは「神がもたらした科学力」では?)という説が正しいとしよう。すると精霊は、機工(=自分たちを生み出した神の力)に対してだけは弱い、という形の関係が成り立つかもしれない。

ただし6属性(火・水・地・風・光・闇)の精霊の中でも“闇の精霊”だけは明らかに性質が異なる。闇の力が関連すると思われる相性が、このあとで考察する「不死」だ。

【関連記事】

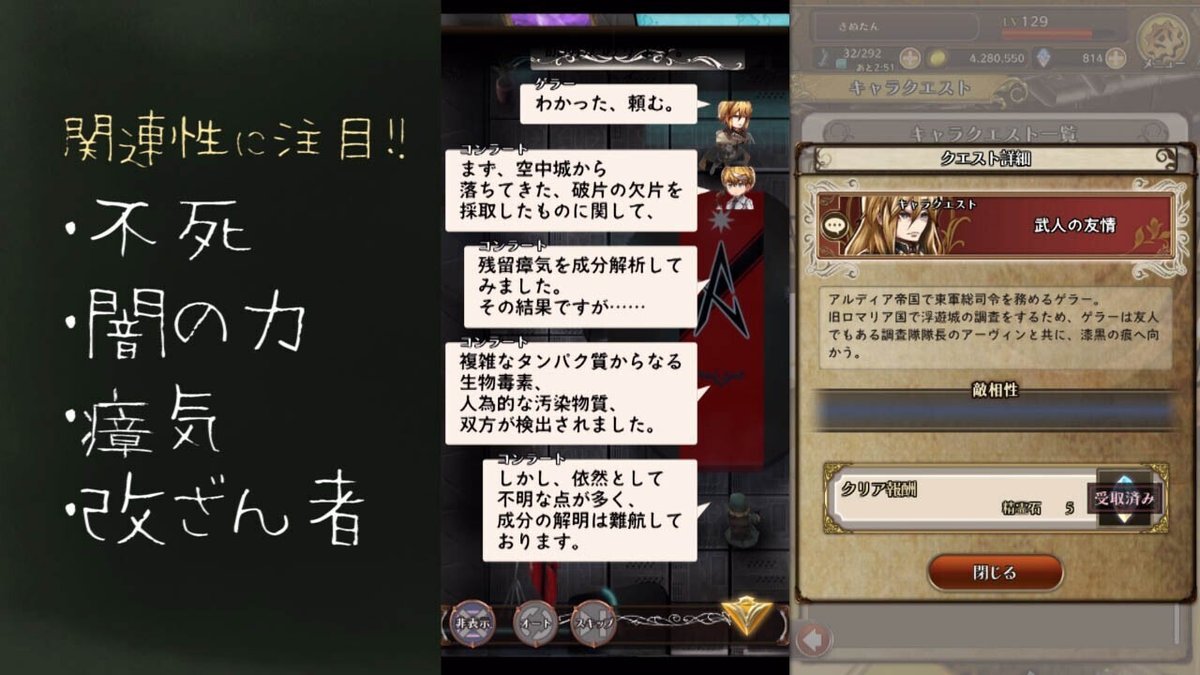

相性:不死

相性として「不死」を持つキャラは、アンデッド系モンスターが中心だ。

2021年6月現在、アークRで「不死」に分類されるプレイアブルキャラは登場していない。戦闘中に確認できるなかで「不死」を持つモンスターとしてはゴースト系やゾンビ系などがある。

Rに限らず、アークシリーズでは「不死」と「闇」の関連が強いといえる。

まずアークRで「不死」に分類される傾向にあるゴースト系やゾンビ系の魔物は、アーク2で闇属性に分類されることが多い。

ゾンビ系のうちアーク2で闇属性を持つモンスター:ゾンビ/グール/リビングデッド/コープス/オーガン/ゾンビマスター

ゴースト系のうちアーク2で闇属性を持つモンスター:レイス/ダークレイス/スモッグビースト/イービルアイ/ダークストーカー

デスウィザード系のうちアーク2で闇属性を持つモンスター:デスウィザード/死神/デスメイジ/デスドルイド/デスプリースト/リッチ

3000年前を描くトキワタリノ方舟では、前日譚の1章や2章で登場する敵の大半が「不死」だった。特に2章のウルトゥスは明らかに「闇」に魅入られている様子が見られる。これも「闇」と「不死」とを関連付ける要素だろう。

さらに注目したいのが、「不死」という属性と「闇」「瘴気」「改ざん者」との関連性である。

改ざん者には「死者を復活させる能力を持つ」と思わせる描写が数多くあるのだが、そこには「不死」が深く関連するようなのだ。

アークのキャラクエストで改ざん者(根源の神)は、アンデッドの巣窟になり“死の国”とも呼ばれるロマリアの跡地で、親子2人をモンスターに変えた。モンスターと化した2人の相性は「不死」であり、しかも改ざん者は「この二人を瘴気の中でも死ぬことのない体に変えてやった」と言及があった。

その直前、改ざん者によって蘇ったアークは、「死んだ人間を蘇らせることができるその力」と、改ざん者の力を表現した。

トキワタリノ方舟でゴーゲンは「死者復活の魔法」を「神と呼ばれる存在が使っていたと言われる術」と紹介した。これは改ざん者のことだと考えてよいだろう。

その術を研究していたウルトゥスが、実際に魔法で人間を蘇らせた存在は物語上でゾンビと呼ばれ「不死」という属性を持っていた。これによっても改ざん者の死者復活魔法と不死とを間接的に関連づけることができるだろう。

<補足>

シリーズには、他にも不死の存在がいる。

例えば、精霊の黄昏の背徳者キルアテは、神の怒りにより不死の呪いを受けたとのこと。この神をストレートに考えるとRの創造者とも思えるが、不死の呪いということは、まさか改ざん者のほうの神(自称“根源の神”)という可能性もあるのだろうか。キルアテの「老いて肉体が朽ち果て、白骨が砕けても死ぬことのできぬ体」「救いを求めてさまよう亡霊」などという表現からは改ざん者寄りのニオイしかしないのだが……。

アークRに登場する不死の存在としてはグエルも挙げられる。キャラ図鑑で「血を浴びて蓄える特殊体質により不死」と記載されているのだ。しかし、グエルの相性は「魔族」であり不死ではない。詳しくは物語上で書かれていないが、他の「不死」のキャラがゾンビやアンデッド寄りの身体を持つ点などの作中描写もふまえると「グエルが死なない肉体を持つ背景が、一般的なゾンビ等と、根本から異なるのでは?」という可能性が考えられる。

■関連考察:

アークRの相性“魔族”、グエルの考察 | アークザラッドの魔族とは?

ちょこに見る魔族と闇との関係 | アークザラッドの魔族とは?

そして改ざん者が好んで扱う「瘴気」という物質にはまだ謎が多いものの、

・アークRにおける瘴気を使っての人間のモンスター化」が「アーク2で描かれた負のエネルギーでの人間のモンスター化」との共通点も多いこと

・ゲラーのキャラクエストで瘴気の分析結果が描かれたこと

などから、考察を進めることができる。

様々な描写から、少なくとも「瘴気」と「不死」「闇」に何らかの関連があることだけは間違いないだろう。

特にアークザラッドシリーズにおける「闇」は、世界を支配しようとする者が使う力として描かれ続けてきた。それと関係がありそうな相性の「不死」が“ただならぬ属性”である可能性は十分に考えられる。

Rの戦闘における「不死」は、「機工」「技芸」に強く、「魔導」「魔族」に弱い。仮に機工が神の技術ベースの属性だとすると、「闇の力に関係が深い不死が機工に有利」というのは関係性として特に興味深いだろう。

また「不死」が有利になる相手が、「異能」とまったく同じである点も、何らかの考察を広げやすい要素のはずだ。

相性:自然

そもそもアーク世界における自然は、シリーズを通してとても重要である。

アーク初代~2の精霊は、

・世界を形作り、動かしており、かつ自然のバランスを保っている存在。

・自然が破壊されると、精霊の力も弱まる。

と描かれるあたり、自然は精霊とも結びつきが強い存在だといえるだろう。

相性として「自然」を持つキャラは、野良モンスターなど、野生本来の力を使う傾向にある。プレイアブルで「自然」を持つのは、ヘモジー・パンディット・ハト。戦闘で出現するモンスターには、キラードッグ・ジャイアントバット等がいる。

自然というだけあって、山や森などの街から離れたフィールドで出てくる野生のモンスターには、相性「自然」を持つ存在が多めだ。

リーザ記憶編1話でホルン村近くに出現したモンスターは全員が自然。

3000年前を描くトキワタリノ方舟の前日譚3幕3話で、グラナダが「野良モンスターたち」と呼んだ相手は、相性として自然を持つキラーウルフ。

<余談>

個人的には「3000年前のモンスター」「現代のモンスター」など時代別のモンスターを出現地ごとに分けて比較することで、モンスターの変遷とか、ロマリアとかが人為的におこなったキメラ技術の変遷、各地の特性などが見えてきそうだなぁと、ちょこちょこデータを集めている。3000年前の世界を楽しめるトキワタリノ方舟では、もう少し各地の魔物も見たかった……!

また5章では「かつて創造者(神)がこの星に生命を作った」と判明した。だがもしかしたら創造者は全ての生命を作ったわけじゃなく、少なくとも魔族は作ってなさそうな気がする。

ここでいう魔族は「『アークザラッド 精霊の黄昏(以下、精霊の黄昏)』のモンスター進化系」ではなく「アクラやセゼクたち古いほうの魔族」のことだ。アーク2でアクラが、魔族たちの一族は魔界から新しい世界を求めてこの地へやってきたというようなことを話していたのが、その理由だ。

あわせてモンスターに関しても、かつて創造者がこの星にやってきた時点で、既にある程度住んでいた可能性も考えられる。そちらに分類されそうなルーツを持っている1つが、相性「自然」を持つ存在だ。

実際の精霊は「自然のバランスを保つ」、いうなれば管理しようとする。そして神が精霊に与えた役割は、星の力を管理すること。

よって、創造者が星に来るよりも前から「星の力は、もともと自然そのものとしてこの星に根付いていたんじゃないか」という仮説が立てられる。もちろん“相性:自然”というのは言葉の綾で、ただ単に「自然に限りなく近い性質を持つ生命として神が作っただけ」などの可能性も考えられるが。

もし仮説(星の生命力=自然そのもの)が正しいなら、「かつて神がこの星に来た時に何をしたか」を考えるうえでも、限りなく野生に近いと思われる自然のモンスターは、良いサンプルになりそうである。

<補足>

少なくとも、野生種に分類されるモンスターが存在するのは確定のようだ。ただし野生種が、創造者が作った生命なのか、それとも創造者らが地球に来るより前から星に自然の生命として根付いていたかは不明だ。(“野生種”という言葉の解釈を確定できない)

【ラ・アピス】※オフィシャルカードより

成虫になると人よりも大きくなるアピス目に分類される大型甲虫類。野生種で、モンスターではなくビーストと呼ばれることもある。性質は極めて狂暴で肉食。昆虫に似た外観をしているが昆虫でいう胸と頭に該当する部分は一体化しており厳密の意味での昆虫ではない。

【ホブゴブリン】※オフィシャルカードより

日常は人間に近い集落を作った生活様式を営んでいるとも言われるが詳細は不明。通俗的には土から生まれた小鬼といわれている。攻撃的な性質を持つがオーク、ホブゴブリンは基本的に野生種で同系列のミノタウロスやシュテンドウジ、オーガなどはガルアーノの手によって強化されたもの。

【ジャイアントバット】※オフィシャルカードより

アリバーシャ原産の吸血コウモリがモンスター化した姿。光を嫌い主に下水道や洞窟などに生息しているが夜になると市街地にも出現する。超音波を発信して周囲を索敵する為の物理的な攻撃は素早くかわすが光属性の特殊攻撃には弱い。噛み付かれると子供なら出血多量で即死する。

【ワイバーン】※オフィシャルカードより

属性/火 モンスターのドラゴン種と混同されがちだが実は哺乳類翼手目に属するコウモリの親戚の生物である。爬虫類が鳥類を経て哺乳類に進化する過程で分化した生物で神格化される事はなかったが古くは人類創世記の古文書などにも登場する。

■関連考察:

モンスターの起源って、本当に人間王? | アークザラッドの魔族考察

相性「自然」にハトが分類されているのも気になるところ。

精霊や神獣と、モンスターとの違いなどを考えるうえで、ハトの存在は割と考察のカギになりそうな気がしている。

【関連記事】

アークRの戦闘だと「自然」は、「自然」「魔導」に強く、「武勇」「自然」「機工」に弱い。

特に、機工に弱いのが精霊と同じなあたり、自然と自然がお互い弱点になるあたりは、考察するうえでのポイントとなりやすいだろう。

相性:異能

相性に「異能」を持つ者には、明らかに異質な力を持つ存在が多い。

アルフレッドとガルアーノは、アーク2の物語をふまえ、ロマリアのキメラ技術の影響が大きいだろう。そのロマリアの技術をさらに発展させたコンラートにより人体兵器に改造されたのが、おそらくゼロとトロアである。

物語でも相性に異能を持つ存在が、要所要所で登場する。

例えばコンラートの研究だと、

・かつて研究成果を持ち出したという研究員セムの慣れの果ては「異能」。

・グルガ記憶浄化のレイガルは、人間体も強化体も「異能」。

コンラートは、

・英雄や精霊を作ろうとしている。

・モンスターの力を抽出する。

・瘴気を結晶化して人間に投与する。

などを行っているため、彼の生み出す強化人間のベースにはこのような手法があると想像できる。2章の会話より、それには動力石が必要なようだ。

様々な事象より、私が立てた仮説がこちら。

ガルアーノが作ったキメラも、コンラートが生み出した人体兵器も、人工的に合成・強化して作り上げた異質な力を持つ存在だ。このような特徴の存在が、相性として「異能」に分類される可能性があるのではないだろうか。

そういう意味では、出生も経歴も謎だらけの少女であるミズハが「異能」に分類されているのは意味深である。

ただしストーリーの描写から人体改造・強化された可能性がある人物だとしても、相性として「異能」を持つとは限らない。

コンラートの研究が不完全だったときの実験体バルタザールは「不死」。

セムのクエストに出てきた検体の相性は「自然」。

エルク記憶編の白い家周辺に出現した廃棄物は「不死」。

エルク記憶編の白い家周辺で黒服が変化したマッドバトラーは「魔族」。

ミリルはエルク浄化編のsampleMもプレイアブルキャラも「精霊」。

機神の技術で改造されたザムザは「機工」。

機械系の強化をされた強化兵のグスタフも「機工」。

ひとくちに人工的な強化といっても、その実情は様々だ。強化に使われた技術、被検体へ施された改造の完成度など、相性として「異能」に分類されるには複数の要素が影響するのかもしれない。

<補足1>

特にアーク1~2には「人間を改造して生み出されたモンスター」が多く登場する。彼らの“相性”(※現状Rにしかない概念)は確認できないが、

・闇の属性を持つ

・アークRで「不死」などに分類されやすい種族である

などの傾向は見られる(例:2の洗脳研究室のゾンビ)。改造の状態による分岐を考察するなら、このあたりも参考にできるだろう。

<補足2>

アーク2のジーンによれば、

・エルクがいなくなったあと、皆が次々に改造されたこと

・ミリルだけは俺みたいな目に合わせるんじゃない

とのこと。

・ミリルの見た目がジーンと違い、モンスターではないこと

もふまえると、もしかしたらミリルはモンスター改造はされておらず、

・洗脳と、体内への爆弾の埋め込み

をメインとした強化だったため、精霊の力が残っていた可能性がある。

<余談>

ザ・ミッション Part1では、「相性として『異能』を持つアークス」を確認可能だ。さすがにアークスがメンバーを人体改造することはないはずなので、“何かしらの事情”があるとは思うのだが……ただ同イベントでは他に「相性として『異能』を持つ帝都防衛隊員」なども確認できることから、少々特殊な仕様のストーリーとなる可能性もある。

※注:ザ・ミッション Part1で登場した帝都防衛隊員に対し「強化兵」で「身体の一部を機械化されている」とシュウが見抜く描写があった。ザ・ミッションPart3では、帝都防衛隊員の中には洗脳・強化された者が含まれること(現状どれぐらいの割合かは不明だが、それなりに)をボイドが認めるような描写も見られた。

ちなみに、アークRの四将軍のガルアーノとヤグンは、

・武器で戦うのがベースなガルアーノ人間体は「技芸」。

・武器で戦うのがベースなヤグン人間体は「武勇」。

・キメラ化/大猿化した状態は「異能」。

というように異なる相性の状態を確認可能だ。

Rの物語上での彼らはクローンだったり、心が生み出した存在だったりと本人でない点をふまえる必要こそあるものの、「異能とはどういう相性か」を考えるうえでは興味深い事象だ。

オフィシャルカードの記述から、

・ガルアーノは自らの肉体を改造しキメラになったこと

・ヤグン本体(猿の魔物)は闇黒の支配者がこの世界に遣わしたこと

がわかる。

仮に「Rの彼らと本人の相性が同じ」と仮定する場合、以下となる。

人体改造前と思われるガルアーノ:まだ人間体と思われる姿(技芸/リーザ記憶浄化で確認可能)

キメラ化が進んだと思われるガルアーノ:人間の姿で一部がキメラ化した姿(異能/プレイアブルのガルアーノ)

“究極のキメラ”のガルアーノ:巨大なキメラの姿(異能/エルク記憶浄化で確認可能)

人間体のヤグン:“人形”がメインと思われる姿(武勇/プレイアブルのヤグン)

大猿化したヤグン:本体である猿の魔物がメインの姿(異能/サニア記憶浄化で確認可能)

例えばガルアーノから

・肉体をキメラ化すると、一定以上の段階で性質が「異能」に変わる?

ヤグンから

・闇黒の支配者が使役する魔物にも「異能」がいる

→闇黒の支配者もガルアーノのように生物をキメラ化していたのでは?

なんて仮説も立てられるだろう。

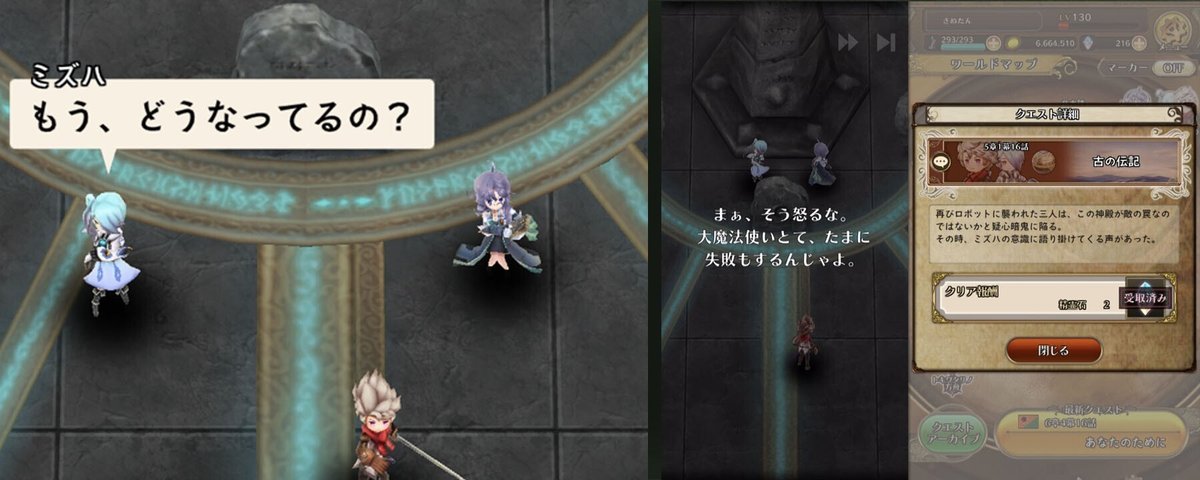

さらに、これらの改造・強化技術のルーツを考える上で見逃せないのが、3000年前を描くトキワタリノ方舟前日譚の3幕だ。

ミナルディアでクーデターを起こすよう、シン王子をそそのかしたのは大臣なのだが、彼の裏に誰かがいたかどうかは判明していない。

この大臣の手先に、実は相性の「異能」を持つ賊が紛れているのだ。

・前日譚1幕や2幕の敵は「不死」と「魔導」のみ。

・前日譚3幕の野生モンスターは「自然」と「武勇」のみ。

をふまえると、“相性「異能」を持つ賊”は異質としか言いようがない。

当時のミナルディアの大臣の陰には、もしかしたら既に「キメラ化のような技術を持った科学者的な存在」がいた可能性もある。仮にそうなら、「この賊(異能)は、当時の人間王がモンスターを生み出したという技術の産物の一種だったのでは?」という仮説も立てられる。

<補足>

先のヤグンの仮説(闇黒の支配者が使役する魔物にも「異能」がいる→闇黒の支配者も生物をキメラ化していたのでは?)と合わせると、人間王(=後の暗黒の支配者)と「異能」の関係性をさらに深堀りしやすくなるかもしれない。

人間王の技術に関しては

・アーク2の、ペイサス図書館の書籍の記述

・精霊の黄昏の、真実の洞窟の精霊のしもべの話

などで断片的に語られるのみであり、詳細は依然として不明なままだ。

しかし人間王が由来と思われる技術は様々存在する。例えば、

・ガルアーノがロマリアで行っていたキメラ化

・ガルアーノの研究を引き継いだコンラートによる強化(※例外あり)

などは確実に関係し、Rの状況を見る限り「異能」という相性に深く関係する傾向にある。

そしてRの戦闘における「異能」は、有利な相手が「不死」と全く同じだ。仮に不死と闇が関連するなら、異能と闇との関係はどうなのだろうか?

人間王は精霊や神をもしのぐ最高の力(科学力)を手にし、科学と自らの欲の力でモンスターを生み出した。(※アーク2のペイサス書籍「いにしえの時代と人間の王について」の記述より)

アーク2では、闇黒の支配者と闇とを結びつける描写が多く見られる。

精霊の黄昏で、人間王は自らを「闇の力を手に入れ、闇黒の支配者となり、世界に君臨戦とした男」と語る。さらに発言から、「“闇の精霊”と“いにしえの闇の契約”を結んで力を得た」ことが推測される。

精霊の黄昏で、精霊のしもべから「人間王と闇の力が一体化した闇黒の支配者」との言葉あり。

様々な描写から“人間王”と“闇”が密接であるのは間違いない。もし仮に、先ほどの仮説(人間王の技術と相性「異能」が深く関係する)が正しいとすると、相性「異能」も“闇”と関連する可能性が考えられる。

<補足>

少なくとも、アークRで相性「異能」持ちのガルアーノ(キメラ化)とヤグン(大猿)は、アーク2の属性が共に「闇」であった。(※R登場時のガルアーノとヤグンは厳密には本人ではないものの、物語の描写を見る限り、オリジナルと限りなく近い性質の肉体であるようには思える)

さらに先の考察で仮定した相性「不死」は“闇”や“改ざん者”と深く関係する可能性が正しいとするなら、

・相性「不死」と、改ざん者の持つ力

・相性「異能」と、人間王(闇黒の支配者)の持つ力

を対比するラインも見えてくる。この点をふまえ相性における「不死」と「異能」の違いを比べることでも、改ざん者と人間王、それぞれが持つ技法の違いを考察できるのではないだろうか。

<余談>

Rのアークのキャラクエで、改ざん者は、闇黒の支配者について「奴の封印は解かれてはいない」と語る。そしてアークは、改ざん者について「お前の力はあの闇黒の支配者をも凌ぐのかもしれない」「だが、その力の根底には闇黒の支配者以上の憎悪と欲望を感じる」と。

他にも様々な描写を総合すると、改ざん者と人間王は、それぞれ独立した別個の存在であるらしいことがわかる。ただしどちらも闇が関係するためか、力の質は非常に近いようだ。(人間の負/欲のエネルギーと関連するなど)

個人的には「闇の精霊の成り立ちと改ざん者には何らかの関係がある」との予測を立てている。

仮にこれが正しければ「人間王が闇の精霊と契約したことで間接的に“改ざん者の闇の力”を受け継ぎ、行使できるようになった」、さらに「人間王が独自に、闇の力と他の技術を融合したことで、“改ざん者とは異なる技法体系”を完成させた」という可能性が考えられる。

もしそうなら、2のペイサス書籍よりわかる「人間王が神(=おそらく創造者のこと)に挑んだ」という記述にも、間接的に「改ざん者 vs 創造者」という図式が見えてくることにもなるだろう。

本編で語られていない部分、予測となる部分を多く含むため、あくまで個人的な妄想の範疇になってしまうが。

■関連考察:クロイツと、人間王やガイデルの違い | アークRネタバレ考察

有利不利の観点では、「異能」は、「機工」「技芸」に強く、「精霊」「技芸」に弱いことにも注目したい。

アークRにおけるキーとなる相性っぽい「機工」と「精霊」に関係し、三すくみのような関係性になる点は見逃せない要素だろう。物語上では「機工」関連をメイン技術としてかまえる帝国への切り札として、「異能」のミズハがいる……というのも面白い構図だ。

あと私は「ミズハは人造ワイト的な存在だ」と予測しているのだが、そういう意味でも「異能」のミズハが「精霊」に弱いのも興味深い。

■関連考察:『ワイト家』に託された浄化の力 | アークR考察

■関連考察:『8月計画』とは? | アークR考察

「技芸」「異能」がお互いに有利であり不利という関係性も特徴的だ。技芸が多い集団にはアークス(+ポコ、シャンテ)やラマダ僧らがいるが、そういえば特にアークスは帝国研究所関連の異能持ちと対峙する場面がしばしば見られたような気がする。

<余談>

異能と技芸といえば、ストーリー上はポコ単独戦だった明日への行進曲の高難度が特に印象深い。ポコが第2覚醒に至る物語だったうえ、その強化で追加された覚醒ボードに「異能への倍率UPマス」があったことから、ポコはその時点で唯一の「異能へ相性1.5倍ダメージを実現できる技芸」になった。しかも『明日~』の高難度は歩行戦車以外の敵が全て「異能」持ちだったので、ポコにかなり有利なバトルだったのだ。

とはいえ、ポコが攻撃向きではなかったので実際にポコ単独で敵を全滅させるのが難しく、「アークRのストーリーを全部物語の登場キャラでクリアする」縛りをしていた私にとって、最大の難関となった戦闘であった。このクエストだけ縛りクリアまで1年かかった(↓)のも思い出深い。

【関連動画】

アークR ポコ単独クリア『明日への行進曲』高難度(約3分)

相性:魔族

前提として、アークザラッドシリーズにおける「魔族」の定義は、かなり難しい。なぜなら“魔族を名乗る者たち”の生い立ちが多種多様だからだ。

1つ目は、ちょこやセゼクら、魔界から来た魔族。アーク2にてアクラは、「一族は魔界から新しい世界を求めてこの地へやってきた」と話している。

2つ目は、アーク2のカサドール。アリバーシャを牛耳っており、自分を魔族だと語った。だがあくまで自称のため、本当に魔族かは疑問が残るところ。

3つ目は、精霊の黄昏で出てくる種族としての魔族で、モンスターが進化した種族だと判明している。なお作中では、ちょこを「本物の魔族」と称し、その他の魔族と区別している。ちょこたち純粋魔族と、黄昏時代のモンスタールーツな魔族は、明確な別物と考えてよいだろう。

さらにアークRでは、相性として「魔族」が登場した。相性として「魔族」を持つのは、純粋魔族や自然進化の魔人など、魔物に近そうな力を使うキャラが多い傾向にある。

正真正銘の魔族であるちょこが分類されるのは当然として、後の面々には考察の余地が相当あると思う。

特にリーザは驚いた。アーク2でホルンは「魔女の村」と呼ばれ、リーザが特別な力を受け継いでいるものの、作中で彼女が魔族と呼ばれたことはなかったはずだ。

ここで注目したいのが、ヴィオラだ。ロストレガシー Part2.5でも語られた通り、彼女は元人間の少女だが、ロマリアで“大崩壊”に見巻き込まれ、その後に発生した瘴気によってキメラ化したのだという。

物語の描写から、ヴィオラは、

・“蜘蛛さん”と融合しキメラ化した可能性

が考えられる。

<補足>

そもそも一般的にキメラとは、生物学で、同一個体のなかに遺伝子型の異なる組織が互いに接触して存在する現象のことをいう。そのため、ただ瘴気でモンスター化しただけでは“キメラ化”とは言わないだろう。複数の要素が融合したことだけは確かである。

■参考:キメラ(きめら)とは? 意味や使い方 - コトバンク

ただしRでは瘴気で人がモンスターに変化する描写はいくつもあるが、他の相性になった例のほうが多い。つまり相性が「魔族」になったヴィオラは特殊なケースだ。

さらにヴィオラが話した“蜘蛛さん”は、相性が魔族だったとは限らない。むしろ他の相性だった確率のほうが高いと考える。

なぜなら“蜘蛛さん”と同じ見た目の魔物は、基本的に相性が異なるからだ。

ロストレガシー Part2.5 アラクネ:相性「技芸」

1章5幕8話 奈落の従者:相性「自然」

凶敵襲来 アラーネア:相性「自然」

本来のヴィオラは普通の人間の少女だったらしいことをふまえ「瘴気によって蜘蛛と融合しキメラ化する過程で、相性が『魔族』に変化したのでは?」と考えるのが自然だろう。

同じく人間だったことが判明しているのが、ダーラと月光である。

月光は3000年前のシンとしての姿の時の相性は「武勇」で、明らかに人間だった。それがミナルディアの王位継承にまつわる一連で国を出た結果、《異端者》というタイプがつき、さらに相性が「魔族」へと変化した。おそらく彼は、3000年前の世界の崩壊の一端を担う人物である点も重要だろう。

ダーラは物語上だと2021年6月時点は“人間の姿”しか登場していないが、キャラ図鑑の★4と★5の内容を総合すると、復讐心と自身の欲の暴走によって次第に肉体と精神をキメラに乗っ取られた結果、人間の尊厳を捨て、異形、つまり邪悪な魔人へと変わったらしい。「世界に敵対する」というあたりも月光の異端者という肩書にどこか通じるものがあるだろう。

なおアークザラッドで魔人といえば、アーク2のモンスターでゴーレム系の「風の魔人」、魔人系の「死の魔人」などを確認できるが、ダーラの場合の魔人と同じ意味かは不明である。

ヴィオラ・月光・ダーラという3名の例から考えるに『「人から異形へ変わるタイプの魔人」も、アークRの相性では広い意味での「魔族」に分類しているのでは?』という仮説が立てられる。

<補足>

ただし、人が異形に変わっても相性が魔族では無い場合(アークキャラクエとか)もあるので、もう少し追加条件があると思われる。

となると、もしかしたらカサドールも、ダーラなどと同じように、人が異形へ変わった魔人っぽい魔族なのかもしれない。もともと人だったなら、純粋モンスターとはまた少し立ち位置が異なる可能性があるし。

なら『先の「異能」との違いは?』という話になるのだが、例えば、

・「異能」は人工的に人体改造してキメラ化した場合

・「魔族」は自然進化でキメラ化か、生まれつき魔族の力を受け継いだ場合

という違いがある可能性が考えられる。

仮にこの、自然に進化する形で、という定義が成立するなら、精霊の黄昏のモンスターが自然進化した形の魔族との共通点も出てくるだろう。

そういう仮説をふまえて、もう1度相性が「魔族」の人物一覧を見ると、気になるのがグエルだ。

キャラ図鑑によれば、グエルは血を浴びて力を蓄える特殊体質により不死、

つまり死ねない体質である。だがキャラクエストによれば、グエルの母は帝国に殺されたらしい。つまり母はグエルと違って“不死”ではないのだ。

同キャラクエの話をふまえると、おそらくグエルの能力は、改造ではなく自然に備わったものだろう。そして彼の相性は「不死」ではなく、「魔族」に分類されている。“魔族とは?”を考えるうえで興味深い分類事例だ。

<余談>

グエルの能力の出所はどこにあるのだろうか。少なくともグエルの母は不死ではないため、母から受け継いだわけではないことだけは確かである。さらにグエルの相性は「魔族」であって「異能」ではない。

仮に先に挙げた仮説(「異能」は人工改造、「魔族」は自然進化か生まれつき)が正しいとするならば、「彼の父から受け継いだ」もしくは「彼の祖先に“魔族”がいて、先祖返りでグエルに現れた」など、リーザと近い受け継ぎ方の可能性が考えられるだろう。

なおグエルはホームボイスで「血の契約」と話したり、不死で杭が関連したりなど、私たちの世界のヴァンパイアを思わせる。もしかしたらヴァンパイアについての見識を深めることで、より詳しくグエルの能力について考察を深めることができるのかもしれない。

グエルと似たような境遇ではないかと考えられるのがリーザだ。能力に目を付けられ帝国に狙われたという意味でも、グエルとリーザは共通である。ただしリーザはエルクに助けられたが、グエルは実際に囚われ過酷な実験を受けることとなった、という点では異なるといえるだろう。

ならば『相性「精霊」のミリルやエルクたちと、相性「魔族」のリーザやグエルとの違いは何か?』というのは気になるところ。ミリルやエルクもリーザも生まれつき特別な力を持っているのに、分類される相性が違うのだ。

作中で詳しく語られていないため、断片から想像するしかない。

だがおそらく、備わっている力が、

・「精霊」は精霊の加護に由来する。

・「魔族」は魔族に近い。(おそらくモンスターに近い)

という話になってきそうな気がしている。

特にアークRでは、ちょことリーザの能力を重ねるような描写が多い。もっとも顕著なのが魔物との心の通わせ方だろう。関連描写はいくつもあるが、リーザのキャラクエスト、ちょことあそぼー!が分かりやすいはずだ。

物語で“魔族”と判明するヘレーネは、キャラ紹介で“300年生きる魔女”と紹介されている。だがヘレーネの相性は、魔族ではなく「魔導」となるのも、相性の性質を分析する上で見落とせないポイントだろう。

長生きという意味ではちょこと共通だし、魔女と呼ばれるあたりはリーザに通じるものもある。本編で覚醒ちょこに出会ったヘレーネは、ずいぶん興奮していた。彼女が機神に心酔しているのも、もしかしたら“魔族”であることに由来するかもしれない。

<余談>

アークザラッドにおける「魔族」は定義が難しいこともあり、別記事(↓)で詳しく考察している。本当はこの記事で考察しようとしたのだが、掘り下げるようとすると文字数が凄くなった(※最終的に魔族考察だけで7万字)うえ、考察テーマがぶれはじめたので、途中で記事を分けることにした。

この魔族の考察をするために、アーク2はもちろん精霊の黄昏やジェネレーションまでもう1回プレイし直した甲斐あってか、個人的にはだいぶ満足できる方向性の結論を出せたと思う。気が向いたらもっと掘り下げたい。

■関連考察

アークザラッドの魔族とは?初代~Rのちょこ&魔族関係を掘り下げる

・アークザラッド世界の“魔族”の概要

・魔族と人間とモンスターの関係

・ちょこから考える魔族の特徴

・アーク2の”今の魔族”とは?

・アークRの相性“魔族”とは?

・アークザラッドにおける“魔族”とは?(定義)

・まさか“あの人”も……?

アークRの戦闘における「魔族」は、「武勇」「魔族」「不死」に強く、「魔導」「魔族」に弱い。

魔族同士がお互いに弱点同士、というのをふまえてアーク2のアクラの話を思い返すと、魔界での魔族同士の争いがさらに過激なものとなりそうだ。

相性:武勇

そもそも武勇とは、一般的に「武術に優れ、勇気があること。強くていさましいこと」などを意味するらしい。

そしてアークRで相性として「武勇」を持つキャラは、トッシュ・モンジ・ソル・グルガ・アレク・ハルトなど、割と“気合”で何とかするというか、ストレートに力推しな武術を使う傾向だ。

基本は物理攻撃持ちばかりで、セーラだけは魔法攻撃持ち。とはいえセーラはキャラ図鑑で「割と大雑把で細かいことは気にしない」と書かれているあたり、他の武勇持ちの人と近いものを感じる気がする。

個人的には何となくだが、武勇持ちは「勢いがある」というか、「魂や意志が強い」というか、相性が精霊の人間と限りなく本質が近い気がする。

この2つの相性の違いは、おそらく“精霊の加護”だろう。アーク初代ではトッシュの刀に宿る「刀の精霊」が描かれた。だが例えば

・相性「精霊」のアーク

・相性「武勇」のトッシュ

とを比べると、明らかに精霊の加護の強さが違っている気がする。

なおアークザラッドでは、シリーズを通して“人の意志”が奇跡を引き寄せる描写が多い。そういう意味では、特にまっすぐで強い意志を持つ傾向にある相性「武勇」や「精霊」は物語のカギとなりやすいのだろう。

それとアークRのハルトや、アーク3のアレクの例を見るに、「精霊の加護を持っていなくても、その人が覚悟を決めればある程度は、新たに精霊の力を授かる可能性がある」という人物にも「武勇」が多い気がする。

とはいえハルトの場合は、無理やり(そこまで素養の無いと思われる)精霊の加護の力を使い過ぎたせいで、6章4幕にて心臓が止まってしまう描写があった。精霊由来の力は、覚悟だけでは使いこなせないのかもしれない。

<補足>

ハルトが得たのは、あくまで「勇者に匹敵する精霊の加護」に過ぎず、「勇者の力」と明言されていないのも興味深い。勇者の力をアークは持つが、ハ

ルトは持たないのだ。そして後に「勇者の力」を持つアークは、「聖柩=無限に力を溜め込めるアイテム」の代わりに、闇黒の支配者を封印する役割を果たした。ある意味でアークは“力を無限に溜め込む器”なのである。膨大な精霊由来の力は人間にとっては強力すぎる代物で、「勇者の力」のように特別な能力を持つ者でないと使いこなせないのだろう。

■関連考察:

『聖柩』と、『勇者』『聖母』の役割 | アークRネタバレ考察

『七勇者』と『勇者の力』 | アークRネタバレ考察

『勇者の力』を得る条件とは? | アークRネタバレ考察

その理由として、そもそも精霊は「まっすぐ心を通わせる人間」を好む傾向にあることが考えられる。例えば、「精霊に感謝し、自然や生命を守ろうとする人」などが該当するだろう。

もしかしたら武勇持ちには、精霊と心を通わせやすい素養を持つ人が多いのかもしれない。

ただし「武勇」にはエイギルや月光みたいに自分勝手で精霊に人もいるので、必ずしも「武勇=精霊に好かれる人、ではない」と思うが。

仮にそうなら、トキワタリノ方舟前日譚3幕で、3000年前の精霊国ミナルディアの王位継承者がグラナダに決まった背景を掘り下げることができる。

もし仮説(精霊と心を通わせやすい素養を持つ人が多い)が正しいとするなら、相性として「武勇」を持つシンは、“精霊国の王の素養”は一応持っていることになる。

だが本質的に精霊国の王に求められる在り方を自然に体現していたのはグラナダだった。それは相性が「精霊」というステータスにも現れている。

そんなグラナダの持つ素質を、シンは理解できなかった。だからこそグラナダが次期王に選ばれたことが納得できず、大臣のクーデターに乗っかったが失敗。グラナダにも敗北。正しい道へと戻れぬまま、人であることすら捨て異形の「魔族」へと堕ちてしまったのかもしれない。

アークRの戦闘における「武勇」は、「技芸」「自然」に強く、「魔導」「魔族」に弱い。

・精霊と縁が深い「自然」に強い点。

・弱点となる相性が「魔族」とまったく同じという点。

などは特に興味深いのではないだろうか。

相性:魔導

そもそも魔導は、一般的に魔法や魔術の研究や探求をさすことが多い。

アークザラッドの世界には、さまざまな体系の魔法が存在する。具体的にどんな体系の魔法が確認できるかは後ほど詳しく見ていこう。

そして相性として「魔導」を持つ人物は、術式を利用し魔法系統の技を使う頭脳派な傾向にある。

基本は魔法攻撃持ちで、魔導の物理攻撃持ちは、

・ツボで殴ったり召喚獣を呼んだりするチョンガラ

・リンゴをぶつけたり回復魔法を使ったりするシア

など武器で直殴りする感じの物理と魔法の複合型が多いと思う。

サニアは、バージョンで攻撃種別が変わる珍しいケースだ。

かつてのサニア(高潔なる王女ver)は槍を愛用し、まっすぐ力を解放する感じの魔法を使っていた。それがミルマーナを追われ復讐を誓い、呪術を覚えてから(通常ver)は戦い方がお札や藁人形での呪術を展開する形へ。この変化にあわせ攻撃種別も「物理攻撃」から「魔法攻撃」へ変わったのだろう。

<余談>

特に記憶浄化や衣装などのバージョン違いは、時系列の変更点に合わせて、ステータス項目やスキルの変化が割とマメに入っているようだ。物語と照らし合わせることで色々と考察を進められる気がする要素の1つである。

<余談>

かつての“高潔なる王女”時と比べ、現在のサニアには《復讐者》というタイプが増えた。アーク世界ではシリーズを通して“負のエネルギー”は、「闇」に近い側面を持っており、非常に意味を持つ力なのだが(特にアーク2では多数の描写があった)、この《復讐者》はおそらくそっち系の力だろう。

アーク2でのサニアの属性が「闇」ということもあり、

・サニアが呪術を扱うようになったことと

・復讐者としての負のエネルギーっぽい雰囲気

は無関係じゃないはずだ。

他に《復讐者》というタイプがつくキャラの一覧を見ても、

・闇に取り込まれてしまったヴァリオ

・個人的な恨みで復讐に燃えるカイル

などもおり、危険な香り漂うタイプだと思う。特にヴァリオは「人を呪わば穴二つ」とでも言わんばかりに、相手にダメージを与えると共に自分も大ダメージを受ける自傷攻撃も持っているし。

・《復讐者》の3名全員がデバッファー

・デバッファーのアイコンが「闇」を思わせる紫色

なあたりも意味深だ。

さらにデバッファー該当者は、結果として“世界の敵”にまわることとなった人物が多い。例えばウルトゥス・ガルアーノ・マゼンダ・ヘレーネなど。デバッファーは相手を弱体化させるロールということで、相手を陥れるような“負のエネルギー”と何らかの関係があるのだろうか。(もちろん「世界を救う勇者 アーク」の例もあるし、全員ではない。あくまで傾向の話だ。)

■関連考察:

サニアが魔族化していないと思われる背景 | アークザラッドの魔族とは?

もう1つ気になるのは、ヘレーネがストーリー上で魔族だと判明したにも関わらず、相性は魔族ではなく「魔導」に分類されること。

これにより、先ほど相性「精霊」の解説で書いた仮説(複数属性持ちの場合、主属性だけが相性として反映される)が補強される可能性がある。

<余談>

こういった背景を考えていると、個人的には「もしアークRに副属性的な副相性システムが導入されていたら、色々とステータスや戦闘のパワーバランスが変わったかも? 考察ヒントももっといっぱいもらえたかもな……」などと妄想を広げたくなってくる。とはいえ現状の相性システムだけでだいぶ複雑なので、ここに“副相性”まで加わったら編成難易度はとんでもないことになっていたとは思うが。

アークRの戦闘で「魔導」は、「武勇」「魔族」「不死」に強く、「自然」「精霊」「技芸」に弱い。

考察を進めるうえでは、

・「魔導」の有利不利に関わる相性が多め

・「魔導」は「自然」「精霊」というアーク世界で重要な要素2つに弱い

・「魔導」と「魔族」は有利となる相手が全く同じ

というあたりなどに注目したいところである。

<余談>

例えば魔族と魔導は有利となる相手が全く同じことから、技の構成や背景が似ている可能性がある。しかも魔族も魔導も、基本は魔法っぽい技がメインとなるうえ、使用時に陣が出る技が多い等の共通点も多い。

仮に歴史として魔族のほうが先としたうえで、さっき紹介した仮説(相性は使用スキルの原理で分類したのでは?)も成立するなら、案外「魔導は魔族の力の使い方をもとに編み出された技法体系」という可能性も考えられるかもしれない。もちろんそういったソースはないため、これもあくまで妄想の範疇ではあるが。

【関連記事】

相性:技芸

そもそも技芸とは、一般的に美術や芸事などの技や腕前のことをさし、広い意味では芸術に限らずあらゆる技術をさすとのこと。

相性として「技芸」を持つ人物は、どちらかといえば物理寄りの技を駆使する技巧派が多い傾向だろう。

例えば

・イーガをはじめとするラマダ僧

・シュウやスザクやニンジャなどの忍者っぽいユニット

・音楽関係のポコやシャンテ、アイーシャ

あたりが「技芸」というのは、しっくりくる気がする。

攻撃種別が「魔法攻撃」持ちの「技芸」は、ログリード・シャンテ・フィル・ドミニク・フォンと「特にクセが強い技を使う人物」が多い印象だ。

例えばフィルは、スキルの数が6個と非常に多く、そのどれもがものすごくクセだらけの技巧派といえるだろう。

さらにシャンテはフィルの師匠であり、歌手でもあるあたりまさに「技芸」だろう。サニアと同様、バージョンで攻撃種別が変化するのも特殊である。

過去(歌姫ver)はスキルからして「物理攻撃」持ち。現在のシャンテ(通常ver)は技芸にしては珍しく広範囲魔法も使って戦うあたり「魔法攻撃」持ちというのはしっくりくるのではないだろうか。

アークRの戦闘で「技芸」は、「魔導」「機工」「異能」に強く、「武勇」「不死」「異能」に弱い。

特に、

・「技芸」の有利不利に関わる相性が多め

・「技芸」と「異能」はお互いに有利であり不利である。

・(先の仮説が正しければ)科学力に関連すると思われる「機工」に強い。

あたりなどから、面白い考察を進めやすいと思う。

相性:万能

万能は、ヘルプで紹介されていないが、シナリオで確認できる相性だ。

プレイアブルキャラに該当者はおらず、

・様々なシナリオに登場する一般人(百鬼繚乱の中級、他)

・エルク浄化編の高難度に登場するキメラ排出口

などが該当する。

そもそも万能とは一般的に、すべてにすぐれていること、何でもできることをさす。だがアークRにおける相性の「万能」は体感だと「取り立てて特徴のないユニット」が持っている印象だ。対象となるキャラがあまりにも少ないうえ、プレイアブルには1人もいないこともあって検証しにくい。

<余談>

こういう系のジョブは、ファイナルファンタジーのジョブの「すっぴん」や「たまねぎ剣士」あたりを浮かべたくなるところ。何も特化していないんだけど、育成が進めば一定ラインからすごく強くなる……みたいな(作品によって成長率やアビリティなどは異なるので一概には言えない)。とはいえ他のシリーズ作品の話のため、今回の考察自体に直接は関係ないのだが。

しいて特徴をあげるなら、現状確認できる「万能」は、

・スキルをほとんどもたない

・物理アタッカーばかり

というあたりだろう。

キャラの中には時系列にあわせて相性が変わる者もいる。もしかしたら人によっては、何らかの技法を身につけたり、肉体に何らかの性質変化が起きたりすることで、相性が「万能」から他の何かに変化するケースがあるのだろうか。

<余談>

そういう意味では、もともと普通の少女(たぶん秘めた特別な力など無さそう)なヴィオラあたり、本来の相性は「万能」だったかもしれない。

※物語ではキメラ化した状態(相性「魔族」)のステータスのみ確認可

アークR時点の技法体系を考える

ここからはアークRの相性などの要素をふまえつつ、実際に技法体系を考察する。全員分確認すると凄い数になってしまうため、今回はそれなりに人数がいると思われるカテゴリーを中心に考えていこう。

魔法の系統

アークザラッド世界の技として、まず考えたいのは“魔法”である。

アークRでは

・タイプ《魔術師》に分類される人物

・相性として「精霊」「魔族」「魔導」を持つ人物

を中心に、魔法を使うユニットが大勢存在する。

ただしアーク世界には、一口に魔法といっても様々な種類が存在している。

例えば、精霊の黄昏のペイサス大図書館の書籍『魔法の研究』には魔法の分類についての記述があるのだ。この本では、魔法が3種類紹介されている。

自然魔法:自然の力をある一点に集め、操り、発動させる魔法

気の一種:精神集中によって自分の力を最大限に引き出すもの

精霊魔法:精霊の力を授かったものが使える魔法

作中の描写を見るに(魔族であるちょこの魔法など)、この3つ以外にも様々な系統の魔法が存在する可能性は十分にあるだろう。

<補足>

アーク3のマーシアは、ルーサ術法学院で自然魔法を学び、研究成績は学院でも常に主席。習得が難しい最強の自然魔法ギガ・プラズマの発動にも成功した。この時代の魔導において、まさに指折りの実力者なのである。

そんな彼女の執筆した書籍『魔法の研究』を、精霊の黄昏(アーク3から1000年後)で確認できる。作中でもあまり語られることのない「魔法の極意」を垣間見ることができる貴重な資料だ。

アーク世界は自然や精霊と深いつながりがあるからか、「自然魔法」「精霊魔法」に関する描写は作品の各所に見られる。

そして「気」に関しては、ラマダでも重要視されており、アーク2のペイサス図書館の書籍『ラマダ寺の歴史』でも情報を見ることができる。

自然魔法を研究するマーシアの記述と『ラマダの教え』とで、ともに“感謝”という考え方が出てくるのは興味深い。この世界における星の力を引き出す方法として、おそらく“感謝”は有効的な方法のひとつだと考えられる。

<補足>

作中では「明らかに感謝していない人物(ダーラとかマゼンダとか)」も《魔術師》に分類され、“魔法”を使っている。このことから、星の力の引き出し方に「感謝以外の方法」も存在することだけは確かだ。

他にもアーク3では、聖櫃(※他作品は“聖柩”だが3のみ“聖櫃”表記)を作るために『不変の氷』を手に入れるべく、マーシアがギガ・プラズマを習得する過程などで、『術』や『気』について詳しく話を聞ける。

もちろんアーク3とアークRでは「Rの作中で改ざん者が世界改編した影響による違い」が各所に見られる。

だが、魔法の基本はそこまで変わっていないように思える。少なくとも今回の考察では「3000年前から精霊の黄昏の時代まで、魔法の基本や世界の理の基本はおおむね共通する」との前提で考えていこう。

<余談>

少なくとも、アーク2までに登場した人々が習得する技の種類や原理の根幹は、アーク3とアークRでそこまで大きな違いはないように思える。(特に覚醒後は技名が少々異なったり、分裂したノルのような例外はいたりするが)

そしてアーク3のメインキャラとなるアレクたちも、大災害が大崩壊になったことなどの影響でそれぞれ違う人生を歩んでいるようだが、アーク3で使っている技に近いスキルを使う傾向にある。特にマーシアは、世界線が変わり、聖櫃を作る必要が無かったはずにも関わらず、なんとギガ・プラズマを習得しているのだ。技と個人とは世界を多少書き換えたぐらいじゃ切っても切り離せないほど縁が深いのかもしれない。

個人的にはRのギガ・プラズマ習得にもティクバが関わっていてほしいが……既に判明済の「幼馴染が行方不明になった(←マーシアキャラ図鑑にも記載の情報)」 「行方不明になった幼馴染がアルディアの科学造兵廠にいる」という情報をふまえ、只事ではない“何か”があったのだけは確かだろう。

※アーク3のマーシアとティクバは家が隣同士で、兄妹同然の幼馴染。マーシアが自然魔法に興味を持ったのも、ティクバがきっかけだったという。

世界線が変わったRでもアレク・ルッツ・シェリル・アンリエッタ・マーシアたちがやはり出会って仲間となるあたり(特に6章のアレクとアンリエッタの出会いとか、実は出会ってたルッツとアレクとか)、彼らの絆の強さも再確認できた気がする。

Rスキルで最も多用される魔法陣

ここからは、魔法発動時の言動やスキル名などに加え、特にタイプ《魔術師》の多くが発動させる“魔法陣”に注目していく。

この記事の冒頭でもお話した通り、一般的な創作物だと「魔法陣」と「その陣で発動させた魔法の効果」が紐づいており「魔法陣が異なれば魔法効果が変わる」ケースが大半だ。

しかしアーク世界では、同じ魔法陣でまったく異なる効果の技が多数存在することから、「魔法陣の紋様と効果の関連性が薄い」可能性が考えられる。

そこで私は諸々の状況をふまえ、「アーク世界における魔法陣」は技の効果ではなく「各生命が星の力を引き出すこと」自体に紐づけられているのではないかとの仮説を立てた。

仮にこの仮説を正しいとして、各キャラのスキルを見ていくと、基本は陣がバラバラなのだが、ある1つの陣だけが多用されていることに気づく。

私はこれこそが現代の自然魔法の基本となる魔法陣だと考える。

なぜならアークRのマーシアが、攻撃で“共通陣”を使用するからだ。

アーク3のマーシアは、自然魔法の使い手であることが確定している。彼女の性格から考えて、おそらくルーサ術法学院で教わる「基本に忠実で数学的に美しい術」を使っているはず。アークRでも彼女の使う魔法は変わっていないように見えることから、Rの世界線でも自然魔法を使っていると確定できるだろう。

なおマーシアの代名詞でもあるギガ・プラズマは、自然魔法に含まれるはずだが、魔法陣の模様が変わる。

そもそもアーク3におけるギガ・プラズマは、6属性の極意を全て手に入れた者だけが習得できる特殊な自然魔法だ。ルーサ術法学院で確認された自然魔法の中では最強の術なのだという。

アークRのマーシアも発動時「古の大いなる力よ」と話していることもあり、その術式は相当古いものだろう。よって現代の自然魔法から、ギガ・プラズマは除外していいはずだ。

<補足>

ギガ・プラズマは現代よりも、むしろ古い時代の技との類似点が見られる気がする。詳しくはこの記事で後述しよう。

<余談>

今回の技法体系の考察において、重要なカギとなったのがマーシアである。

アークRの配信開始当初から「おや? Rのキャラクターのスキルとかステータスとか、割と作り込んである気がするぞ……!」とアーク初代や2あたりから考察大好きな私はうきうき調べていた。物語が進み、プレイアブルキャラも増え、さらにトキワタリノ方舟シリーズの配信が始まったことで、古代魔法というピースも揃った。しかしなかなか肝心の決め手になる要素が見つからず……考察は完全に行き詰っていた。

それがマーシアが登場し、現代の自然魔法という確証がとれたことにより、考察が一気に進んだのだ。

なんたってマーシアは、アーク3であのギガ・プラズマを習得するほど優秀で、基本に忠実っぽい真面目な術士のため、彼女の術を「現代自然魔法のオーソドックスな完成系のひとつ」と考えられる。ぶれない確かな基準があるのは本当に助かる……かつ1000年後の黄昏の時代にはマーシアの残した魔法に関する書籍まで存在し、何となく「アーク世界の星の生命力の使い方はこんな感じかな?」と思っていた部分を美しく言語化してくれている。

マーシアがRに登場したおかげで、黄昏に残る書籍の存在をこの考察に結び付けることもでき、魔法関連の体系化が一気に進んだ。今回の考察は本当にマーシア先生様様なのである。弟子入りしたい。

現代における自然魔法の使い手

“共通陣”(マーシアの通常攻撃と同じ文字列の魔法陣)を使うスキル、つまり「現代の自然魔法系統と思われる技」などの例がこちら。このあたりの技

の陣は、どれも同じ魔法陣の色違いっぽく見える。

基本色は、

・攻撃→紫系のピンク

・回復→緑

だが、

・マーシアのライトアロー的な通常攻撃→淡い黄色

・マーシアのウォータークランブル→水色

・“共通陣”と“他の紋様”の複合型→様々な色

のように、色々なパターンがある。

特定の国や組織を問わず広く使われているあたりも、「自然魔法」だという仮説に矛盾しないだろう。

“共通陣”を一部に使いつつ、アレンジされた陣が出現するスキルとしては、

・シャンテのダイヤモンドダスト

・ミルダのライトニング

などがある。

シャンテの魔法陣は、“共通陣”の中央に「氷の結晶のような紋様」が入り、直後に「紋様に似た氷の花」が咲く。陣の色は紫っぽい水色だ。

ミルダの魔法陣は3つに分解でき、外から2つめが“共通陣”で、色は紫系の水色から紫系のピンクへ変化。雷は時間差で出現する“共通陣”から落ちる。

なおミルダのオールリカバーの魔法陣は、ライトニングから“共通陣”を除いた陣だ。色は逆に緑から紫系の水色へ変化しする。攻撃と回復で色の変化が逆というのは、原理を考える上で少し気になるところだろう。

花のようにも見えるミルダのサンダーストームの外の魔法陣。ここに書かれている4つの文字は、ロマリア文字で時計回りに「N」「E」「S」「W」となっている。

<余談>

あくまで私たちの世界の話だが、E、W、S、Nはそれぞれ東西南北の頭文字であることから、これが「四方位」を表す可能性も考えられる。

そしてグレイシーヌには、私たちの世界の中国辺りを思わせる文化が根付いている。中国では東西南北が、青竜、白虎、朱雀、玄武で知られる四神とリンクするなど古来から魔術的な意味を持つ。もしかしたらグレイシーヌの図書館司書であるミルダの術式には、自然魔術とグレイシーヌ古来の魔術がミックスされているかもしれない。

■参考:四神とは? | コトバンク

覚醒後の技であるサンダーストームでは発動時に「本で得た知識の集大成を、今」というセリフをはじめ本で戦闘知識を得たらしい描写があることや、タイプも《歴史の語り部》であり、物語としても古い本をたくさん読んで勉強しているような描写がある。ミルダの技は、本で学んだものと思って間違いないだろう。さらに彼女はゴーゲンとも本を介して連絡を取っていたことや、ゴーゲンと同名技のサンダーストーム(出現する雷の色や魔法陣などは大きく異なる)を使うことなどもふまえると、もしかしたら古代のオルサスの系譜の知識など、他にも様々な術式が混ざっている可能性がある。

というか私たちの世界の常識では、普通に考えて、本で他者とやり取りできるなんてありえない。「本の真っ白なページに文章が浮き上がる」ような描写もあるあたり、彼女が持つ本はタブレットパソコン的な通信機っぽい役割を果たしているのかもしれない。あの本、何気にハイテクなのか?(3000年前の段階で、失われた古代文明の示唆があることを思うと、むしろ世界観的には“ロストテクノロジー”と表現した方が適しているかも)

もしくは、精霊の黄昏の『精霊辞典』に書かれていた『本の精霊』が関係している可能性もある。本の精霊は、「古い本に宿る精霊。非常に賢く、書物に記されたことのあるものなら全てを知っている。争いと、本を燃してしまう火を何より嫌う」なのだとか。

個人差が大きい魔族の魔法と「闇」

アークRでは、相性として「魔族」に分類できるユニットを中心に、“魔族”と思われるキャラの魔法をいくつも確認できる。

彼らの技には共通点が少ない。そのため魔族の魔法全体としての特徴を探すのは難しいといえる。だがシリーズ作品の情報を集めていくと、徐々に共通点が見えてきた。順番に掘り下げてみよう。

正真正銘の魔族であるちょこは、魔法発動時に魔法陣などの術式を使っていそうに見えない。

物語上の描写でも、実現したい効果の魔法を直感で発動している印象だ。その効果のバリエーションも豊かであり、もう魔力とか色々凄すぎて、術式とかそういう次元じゃない高度な魔法なのかもしれない。

作中で“魔族”だと判明したヘレーネ(※相性は「魔導」)。

彼女のナイトメアは、“共通陣”っぽく見えるが少し違う陣を部分的に使っているようだ。この宙に浮いている陣が明らかにロマリア文字である。

そして地面のほうの陣は「月の満ち欠け」がモチーフだろう。新月からはじまって、だんだん満ちていき、満月になったらまた欠けていく、というような感じだ。スキル名も「ナイトメア」だし、アーク世界にも月があること(シリーズ初代冒頭のアークが山の精霊に力を授かったシーン等で確認可)をふまえると、おそらく間違いないだろう。

もしかしたらヘレーネは、自然魔術系の術式と、月関連の知識や技術かなんかをミックスして自分用にカスタマイズしているのかもしれない。ヘレーネは機神マニアでもあるため、機神関連技術が入っていてもおかしくない。

また「ヘレーネは、カイルの元相棒ヘレンと同一人物かも?」という仮説を立てられる要素も揃っている。だが少なくとも“カイルと話しているヘレン”はヘレーネと思考回路が同じっぽく見えない。

<余談>

もしかしたら「元々魔族だったヘレーネが、何かのきっかけで一時的に記憶を失い、“ヘレン”という人間として過ごしていた」などの事情があるかもしれないな、と勝手に予測している。

そんなヘレーネの経歴は謎に包まれているが、少なくともヘレンと同一人物であってもなくても、作中の言動を見るに、人間としての知識をある程度持っていることだけは確かだ。科学造兵廠では魔族としての正体を隠し、人間に混じって研究しているような描写もある。

ということでヘレーネは「人間の知識を吸収して良いとこどりする」程度なら、プライドとかなく普通にできそうな気がするため、ヘレーネの技の術式には、魔族本来の魔法に加え、自然魔法をはじめとする人間の魔法も混じっているのかもしれない。

<余談>

ヘレーネは魔族で300年生きてるんで、ロマリア文字じゃなく、もっと別の古い文字とかを使っても良さそうな気もする。まぁでもそもそも現状、アークシリーズの正真正銘の魔族ってのがちょこ、アクラとセゼクぐらいしか登場していないこともあり、魔族に独自文字があるかは不明だ。

ちょこにいたっては日記らしきものをアーク2のペイサス図書館の書籍『アララトスで発見された古文書』の中で確認できる。考古学者が訳すことで解読できた、つまり解読が必要ということは「現在使われている文字とは“異なる文字”で書かれていた」と推測できる。それは魔族の文字なのだろうか。それともトココ村に関連する古い文字か何かだろうか。少なくともトココ村あたりの看板をアーク2のプレイヤーは読めていたし、あのあたりはロマリア文字を使っていそうな気もするが……もしくは単にちょこの字が“個性的”すぎて読みづらかっただけなのか、内容があまりによく分からない日記すぎたがために暗号扱いされてしまったのか……?

Rのあにばーさりーダンジョンでは、ちょこから様々な人物に「ダンジョンへの招待状」と称される文面が届き、チョンガラはじめ様々な人物が内容を普通に読めていた。少なくともこの時点のちょこは「現代の人々が読める文字」を書けることが確定する。だが『アララトスで発見された古文書』も同じ文字で書かれているとは限らない。この点だけでは魔族特有の文字の存在を否定する裏付けにはならないはずだ。

さらにRでは、古代王の遺跡のエレベーターの壁画に、文字らしきものが書かれている。エレベーター自体は「チョンガラが遺跡を探索していたら、ダンジョンの横に立坑があることを発見して手作りした」ことが判明しているため、立坑の壁画自体は相当古いもののようだ。あの文字はちょこや、ちょこが残したらしい“古文書”と何らかの関連があるのだろうか?

なお、魔族に関連する文字かは不明だが、ロマリア文字よりも古代の文字が存在することだけは確定。アークRのルッツも6章4幕で「文献に残されていた古代文字」と発言している。ただしそれがどんな文字かの明言は無い。しいていえば「6章4幕16話で確認可能な、神の船の中で使われている文字」が該当する確率が高そうだ。

※このページの「ちょことゴーゲンの魔法の関連性」でも少し関連考察あり

そしてアークRで相性が「魔族」に分類されるうち、確実に魔法を使うと思われるのはタイプが《魔術師》のキャラではないだろうか。ちょこ以外には、リーザ、ダーラ、ヴィオラが該当する。

リーザは少々特殊なため、続いて注目するのはダーラとヴィオラだ。

キャラ図鑑にも記載されているとおり、両方とも元人間で、それぞれ諸事情でダーラは魔人化、ヴィオラはキメラ化したとのこと。

戦闘中のスキルの色やエフェクト的には2人とも禍々しい。

だが身につけている技法体系が同じとは思えない。ダーラは呪術っぽい術式の魔法陣を使う。ヴィオラの技には魔法陣が見当たらず、物語の描写をふまえると、理論抜きの直感な遊び感覚で使っていそうな雰囲気さえある。

<余談>

ダーラは覚醒時の『ナイトメアペイン』発動時に、「この呪いで貴様は永遠に苦しむことになるのだ」と発言することから、呪術を使っていることはほぼ確定してよいだろう。

個人的には「ダーラは魔人化する前から、もともと何らかの呪術を使っていたのでは?」「プレイアブルのダーラの技は、もともと使っていた呪術と魔人としての力を融合させたのでは?」と考えている。持ち物や技がどことなく呪術を思わせるほか、呪術師であるサニアの使う札(特に★3~4)とダーラの魔法陣の紋様の色や形状がどことなく近いのだ。

※アーク2の描写(空中城でもサニア本人が「恨みから呪術を学び」と話している)より、サニアが呪術を身につけたことは確定。

ただし仮に呪術のルーツが近くとも、ダーラとサニアの呪術は別で発展したものだと思う。原理に関しそうな共通点はいくつかあるが(特に相手を呪ってそうな感じとか)、技法の応用的な部分が明らかに別物な気がする。とはいえ断言できる要素がないため、あくまで私の勘だが。

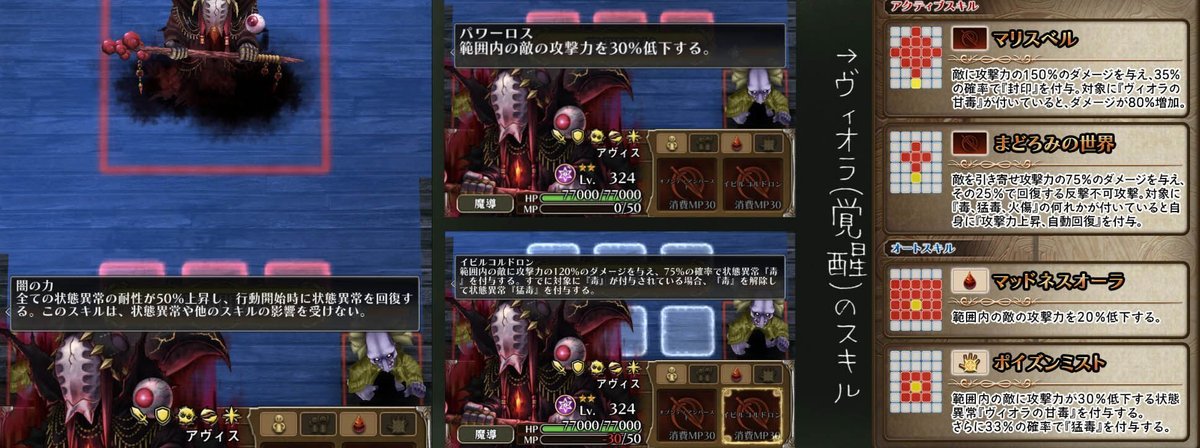

なお、ヴィオラとアヴィスは、類似点が多い。アヴィスは、トキワタリノ方舟で、ウルトゥスが死んだ肉体を復活させて作ったゾンビの1体である。

以下は、アヴィスとヴィオラの似ている点だ。

・攻撃エフェクト(アヴィスの通常攻撃、ヴィオラのマリスベル)

・スキルの効果(猛毒付与、敵攻撃力低下などの状態異常に関わるもの)

・体の色合い(黒とピンク)

相性こそ異なるが、体の色合いも似ているなど類似点が多いことから、ヴィオラとアヴィスは「体の構成」「技の原理」が近い可能性がある。

作中ではウルトゥスがアヴィスを作った際に(不完全だが)「闇」の魔術を使っている様子が伺える。さらにアヴィスは、オートスキルで「闇の力」を持つことからも、アヴィスは闇に近い存在だと考えられるだろう。となれば「技のエフェクトが近いヴィオラも、闇に近いエネルギーを使っているのでは?」と考えられる。

さらにヴィオラは、瘴気によってキメラ化したという。私は「瘴気が闇を含む性質を持つ物質」だと考えていることから、この点でもヴィオラは闇と縁がある存在だと思う。

さらにいえばヘレーネも

・プレイアブル時に闇っぽいスキルを使う。

・★3~4ホームボイスで「世界がこのまま闇に堕ちれば良いのに」。

・★4→★5の進化ボイスが「闇の真髄を見せてあげる」。

・ガチャの★5登場ボイスが「宵闇の中で、会いましょう」。

・覚醒ホームボイスで「闇が好き」と話す。

・6章では改ざん者に従い、瘴気を動力源にザムザ改良型を作ったと判明。

などから、心の底から闇が好きで闇の力を使っていそうな雰囲気だ。

そしてダーラは、復讐心と欲の暴走でキメラに乗っ取られ、邪悪な魔人へ変わったのだという。

アーク2で「闇黒の支配者の力は、憎悪や怨念、強欲やねたみといった負の感情を取り込んだもの」という話があった。これはダーラの魔人化の原動力そのものであり、こういった負の感情が「闇の力」を呼び寄せるのはアーク世界で自然の摂理ともいえる。

ダーラ覚醒時のスキル発動ボイスで、

・「この呪いで貴様は永遠に苦しむ事になるのだ」

・「瘴気に押し潰されるがいい」

と言うことから、呪いを発動すること、瘴気を使うことも確定だ。そういう意味でも闇に近い存在だろう。

アークRで、何らかの形で魔族に分類されるヘレーネ、ヴィオラ、ダーラそれぞれに、闇との関係が疑われる状態。

ここで考えられるのは、

・そもそも魔族は「闇」に近い者なのでは?

という仮説である。

少なくとも、ちょこと「闇」は非常に関係が深いことは確定だ。

アーク2のちょこはユニットとして無属性であり、闇を含む全6属性の独自魔法をすべて習得可能だった(追加習得含む)。

だが“かくせい”することにより、強力な闇魔法のヴァニッシュを使えるようになるが、かわりにヴァニッシュと追加特殊能力以外が使えなくなってしまう。ちょこは覚醒後、普段と違って技が「闇」寄りになるのだ。

さらに、先ほどは「相性:不死」の項目で

・不死は闇と関連する相性では?

との仮説を考察した。

純粋魔族のちょこはシリーズを通し1500年以上は生きていそうであり、不死に近い性質を持つといえる。作中で魔族を自称するヘレーネも300年生きているとのこと。相性が魔族のグエルは“自分は死ねない”と話していた。

これらの自称から「『魔族』が不死に近い性質を持つことは、魔族の根幹に『闇』があることの裏付けにもなるのでは?」とも考えられる。なお戦闘中の相性だと「魔族」は「不死」に有利だ。仮にどちらも闇に関連するとしても、魔族のほうが上位種である可能性も考えられるだろう。

■関連考察

アークザラッドの魔族とは?初代~Rのちょこ&魔族関係を掘り下げる

アーク世界の魔族の定義を「闇」との関係性に注目して考察した記事。

・アークザラッド世界の“魔族”の概要

・魔族と人間とモンスターの関係

・ちょこから考える魔族の特徴

・アーク2の”今の魔族”とは?

・アークRの相性“魔族”とは?

・アークザラッドにおける“魔族”とは?(定義)

・まさか“あの人”も……?

そして魔族の魔法を考えるうえで見逃せないのがリーザだ。アークRでは相性が「魔族」、タイプ《魔術師》に分類されている。

ここでは先の仮説(そもそも魔族は「闇」に近い者なのでは?)が正しい、という前提で技を考察する。

おそらくリーザが闇に飲まれた姿に近いのがリーザ浄化編のイーリアだろう。彼女はリーザの母だが、変わり果てた姿として、現在のリーザの前に登場した。物語の描写に加え、敵登場時の相性やロールやスキルが近いことから、そもそも「イーリアは、リーザと限りなく能力が近い」と思われる。そのためリーザの“魔族”としての性質を考える参考になるはずだ。

イーリアの描写で気になるのは、主に以下である。

言動が憎しみに染まりきっている

モンスターを“操る”能力はそのまま持っている(ポリィも従っている)

ラヴィッシュが、ダメージを与える技に変化

ロールはヒーラー

オートスキルのキュアは普通にHP回復技

相性はリーザと同じく「魔族」

言動が憎しみに染まっているあたり、浄化編でリーザが「心が生み出した闇(ガルアーノ)」に言われたままの状況だ。闇が憎しみなど負のエネルギーを好むこと、憎しみに染まったダーラが魔人化したこと(ダーラとイーリアはは3Dモデルの目も近い)もふまえ、“魔族”としての闇堕ちを思わせる。

ただしイーリアのロールは、リーザと同じくヒーラーだ。オートスキルの『オートキュア』は普通にHP回復技なあたり「魔族としての変化の影響をあまり受けない技」「魔族や闇とは違う原理を持つ技」の可能性がある。

<補足>

アークRで、オートスキルに『オートキュア』を持つ人物は、リーザ以外に、シャンテ、イーガ、ミズハ、ミルダ、ヘルミーナ、ククルらがいる。所属する組織/来歴/タイプなどもバラバラな人物が同名の技を使えるのは、技法を考察するうえで興味深い現象だ。とはいえ、同名で効果が近いだけで、原理が異なる技の可能性は十分にある。これだけでは何ともいえない。

さらにイーリアはホルンの民の力は持っているようだが、リーザとは明らかに種類が違う。本来は愛の技であるラヴィッシュも攻撃技に変わっている。

リーザは相手の心に寄り添って意思を通わせようとするのに対し、イーリアは無理やり支配し従えているようにしか思えない。憎しみに染まった状態で従えているからか、ポリィまでイーリアと同じ目つきになっている(闇に染まっている?)。

<補足>

ラヴィッシュはアーク2の特殊能力の説明で「愛する心がすべての悪意を奪い去る技」とされていた。

魔族の“魔法”を考える観点から、ここで注目したいのは「ホルンの民の力は、魔族由来の力なのかどうか?」という点だ。

結論からいうと、決して無関係ではないと思う。

なぜなら作中におけるホルンの力の描写には、“魔族”との共通点があまりにも多すぎるから。これを偶然で片づけるのは無理があるだろう。

そもそも普通の人間は、魔物と心を通わせるなどできないのが当たり前。魔物と共に暮らすホルンの民は、人間として“異質”だという前提がある。村を離れた後のリーザも、魔物のパンディットらと行動しているあたり、まさにホルンを体現した生き方をしているのかもしれない。

むしろ魔物と共に行動するのは、アーク2で魔族を称し魔物を従えるカサドールはじめ、作中では基本的に「闇の者」として描かれることが多い。

作中で正統な魔族の筆頭格といえば、ちょこ。魔族の性質や力の源を考えるうえで、彼女を外すことはできないはずだ。

特にアークRでは、ちょことリーザの能力を重ねるような描写が多い。もっとも顕著なのが魔物との心の通わせ方だろう。関連描写はいくつもあるが、リーザのキャラクエスト、ちょことあそぼー!が分かりやすいはずだ。

リーザ浄化編でガルアーノ(※本物ではない)と対峙し闇堕ちしかけたやり取りは、どことなくアーク2のちょこ覚醒イベント関連を思わせる。

そして、精霊の黄昏に登場するべべドア。作中で彼女は古のモンスターとされている。だが彼女は、限りなく魔族に近いモンスター、もしくは魔族の一員だと私は考えている。

べべドアの主な能力は、相手を強制的に操ったり、相手の感情を勝手に読み取ったりするなど。実際に戦闘中に敵の人間やモンスターなどを使役できることも含め、ホルンの民を思わせる要素が盛りだくさんだ。

<補足>

アークRでは、リーザの祖父ヨーゼフが「ホルンの魔女が恐れられているのは人の心を操るためと思われているがそうではない。お前の中に眠る能力は相手の心を理解する能力なのじゃ」「負の感情を鎮め心を通わせる。それこそがホルンの民の真の力なのじゃ」と語った。ホルンの民の力が実は「人間の感情に干渉する能力である」ととらえることもできるだろう。

■関連考察

べべドアはモンスターだが…… | アークザラッド魔族考察

アークRの相性“魔族”を考える/リーザ | アークザラッド魔族考察

他にモンスターと話せる者としては、ノルがいる。

ちょことノルは、共通点が非常に多い。

アークRではともにモンスターと話せることを確認可能。プレイアブルのアニバーサリーバージョンの技も非常に似ているが、ある意味で対照的だ。

■関連考察:『ノルアニバ服』と『ちょこあにば服』のスキル

さらにアーク2では、かつてちょこが“分裂”していたことが明かされた(ちょこ覚醒イベントの一連より)。その背景は、ちょこの父ラルゴらの話によっておおむね判明している。

■関連情報:ちょこ、セゼクたち「魔界からきた魔族」

こちらではシリーズ作品のちょこ関連情報などをまとめている。

アークRでは、ノルが分裂し“黒いノル”と“オレンジのノル”に分かれるような描写があった(二人のノルより)。その背景はノルのキャラクエストでも描かれ、改ざん者もしくは“黒衣の聖母”の仕業であることが判明している。

だが、改ざん者が蘇生したアークやククルも、“黒衣の聖母”によって力を与えられたらしいヴァリオも分裂したような描写はない。「なぜノルだけ分裂したのか」は依然として不明なままだ。

<補足>

現状の情報だけでは、ちょことノルの分裂がどちらも同じ原理による現象かどうかは不明。確かなのは、ちょこもノルも「分裂した片割れ同士は、同一人物だけど、別の側面を持っているらしい」ことだろう。

だが同じ世界で起きている出来事であることにかわりはない。アーク2で描かれたちょこの分裂の一連をふまえると、アークRのノルの分裂についてもっと考察を掘り下げられる可能性は十分にあるだろう。

■関連考察:“二人”に分かれたノル | アークRノル考察

個人的には、ちょこ(通常ちょこ★3)と初期状態の黒ノル(通常ノル★3)は、ビジュアルが近い気がする。髪型はツインテールで、トップスの形や膝丈スカートはじめ服の形など、要素にいくつも共通点が見られる。

黒ノルは分裂により誕生した存在であることをふまえると、もともとの深層心理や分裂の原理などの過程で、何か似通う理由があるのかもしれない。

そしてついに「ちょことあそぼー!」では、ちょことノルが実際に対面する様子が描かれた。

描写から互いに面識はないようだ。しかしノルは昔、ちょこと似たような力を持つ魔族の“ゼゼク”と戦ったことがあると。アーク世界において血縁の者が似た力を持つ例は多数あるうえ、魔族という点まで限定されていることから、“ゼゼク”が、ちょこと関連する人物である確率は非常に高いといえる。

<余談>

”ゼゼク”と“セゼク(アクラの父)”の関係は不明。可能性としては「似た名前の別人」 or「同一人物だが、ノルが相手の名前をうろ覚えだった」or「同一人物だが、そもそもノルが相手の名前を覚えるのが苦手」などがある。

なお作中には、相手の名前を間違えまくる人物がいる。そう、ミズハだ。

もともと茶色い髪のノルが、分裂した黒ドレス版だとミズハと似た水色になる点は個人的に気になっている。なぜ水色なんだ?なんか意味があるのか? しかもミズハが名前を間違えるのはチョンガラ限定。チョンガラといえば“七勇者ノルの魂を継承する者”という点まではつながるが……少々こじつけが過ぎるか。

とはいえノルの相性は「精霊」である。相性「魔族」であるちょこやリーザらとは、使う力が根源から異なる可能性もあるだろう。Rのキャラ図鑑には「別の星から来たという説もある」という記述がみられるし、そもそもこの星の力とは違う力を使役しているのかもしれない。

ただしノルは、リーザの能力のことをよく知っているようだ。アークRのプレイアブルとして実装された『命の声を聴く少女 ノル』のホームボイスにこんな発言があった。

(リーザについて)獣使いの力を継いだのが彼女でよかったわ

二人のノルでも確認できるとおり、ノルもまたリーザと同じく魔物と話し、行動を共にしているようだ。ノルの持つ力が、リーザの持つホルンの民の力(=獣使いの力?)と同じものかは不明。しかし彼女らの魔物に対しての考え方、魔物と話せる能力など共通点はいくつも見られる。

ホルンの能力や技と、ノルとの間に、何か関係があるのだけは間違いない。

【関連記事】

古の七勇者時代のオルサスの魔法

古の七勇者の時代の魔法を考察するうえで忘れてはならないのは、やはり3000年前にあった魔法国オルサスの人々が使う術式だろう。

アーク初代の約3000年前が舞台となるトキワタリノ方舟 前日譚の2幕から3幕だけで、現代とは異なる特徴を持つと思われる魔術系統の断片をいくつも確認できるはずだ。(※ここでいう“現代”はアーク1~3・Rあたりの時代)

<補足>

アークザラッドのシリーズ作品の時系列は、大まかに↑となっている。

※作中に「時を渡る」という概念も存在するため、厳密にはもっと細かい。

※アークRの物語は『世界の人口と大陸の半分を失った「大崩壊」から10年』とされているが、厳密にはアーク2のEDから10年後ではなく、時渡りの影響でもっと複雑になっている。(その主な背景はRの5章で明かされた)

まずはワイト。キャラ図鑑によれば、オルサス賢者会のメンバーで、大魔術師ゴーゲンに次ぐ実力を持つとのこと。

トキワタリノ方舟 前日譚3幕では「オルサスでも一部の者しか使えない」という転移の魔法を使う様子も確認できるが、陣などを発動する様子はない。

<余談>

トキワタリノ方舟 前日譚2幕では、この転移の魔法と思われる術をウルトゥスが発動する様子も見られる。これはウルトゥスが、技術面だけでいえば優秀な術者であることの裏付けにもなるだろう。

他の技は、プレイアブルのワイトでも確認可能。

だが少なくともアクティブスキル『天の裁き/裁きの光』『トキワタリ』は、オルサスの魔導士としての術ではなく、後に「ワイトの一族に伝わる力」とされる系譜の術だろう。

プレイアブルのワイトが使う技で発動する魔法陣は、同じオルサスの魔導士であるゴーゲンとは全くの別物。使う技の系譜も別物な確率が高い。

ただし単にRの物語で使わないだけで、ワイトも別途「オルサスの魔導士に伝わる術式」を使える可能性は十分に残っている。少なくとも、ワイトの放つ術式の色は、ゴーゲンやオルサス天魔球内部の術式の色と近いようだ。

<補足>

ワイト家の能力/浄化の力については、別記事で詳しく考察している。

■関連考察:

世界に付加された「浄化の仕組み」とは? | アークRネタバレ考察

神の血を引く一族『ワイト家』に託された浄化の力 | アークRネタバレ考察

<余談>

Rのワイトはトキワタリノ方舟 前日譚3幕の他、メインシナリオに少し登場するだけ。他にはアーク2のペイサス図書館の七勇者関連の記述で少々触れられる程度。真意も背景も物語上では詳しく語られず、謎多き人物だ。

そんなワイトについて、推測のヒントとなりうるのがプレイアブルキャラのホームボイスだろう。特に気になる言葉としては、以下がある。

・時渡り……この力を使うには大きな代償を伴うのです

・(苦しそうに咳き込んで) 失礼、問題ありません

・すみません……少しだけ休ませてください

特にアーク2のヨシュアや、アークRのミズハを見ればわかる通り、ワイト一族に伝わる“時渡りの術”を使うには、代償として自身の寿命を削ることになる。ホームボイスで体調を崩していそうなあたり、おそらくワイトが時渡りの術を何度も使用している確率が高いだろう。

ただしプレイアブルのワイトがいつの時点の彼女かは不明。3000年前のグラナダ即位前後の姿なのか、それともRで改ざん者の手の者になってからなのか……それによっても意味合いは大きく変わるだろう。(※個人的にはプレイアブルのアクティブスキルに『トキワタリ』があるあたり相当に“まずい”と思っている。寿命を削る技を戦いの中で頻繁に使う前提のスキル構成って……まぁプレイヤーとしては使わざるを得ないのだが)

なおワイトのホームボイスではこんな発言もある。

・「どのようにして力を得たか」ですか……知らぬほうがいいこともあるのですよ

ワイトの力が、ククルのように先祖から伝えられた能力なのか、それとも彼女自身が何らかの手段で初めて得た能力なのか、それによってもこの言葉の重みが大きく変わることだろう。

そしてゴーゲン。オルサスでも屈指の実力者で、トキワタリノ方舟の前日譚2幕のやり取りからも他の賢者たちに一目置かれる存在だとわかる。

3000年前当時のゴーゲンの姿は、トキワタリの他、プレイアブルの魔法国衣装でも確認可能だ。サンダーストーム発動時の魔法陣は、使われている文字や陣の挙動など、現代の他の魔術師の陣とはずいぶん違う気がする。

だがスキルの名称は、現代の魔法と同じものもある。特にアーク2では、ゴーゲン使用魔法と同じ名称/ほぼ同じと思われるエフェクト技を使うキャラが大量にいる。ゴーゲン固有の技はあまり存在しないのかもしれない。

仮にそうだとすると、ゴーゲンが使っているのは「当時のオルサスで使われるオーソドックスな魔法の術式」である可能性が濃厚だ。もしこの仮説が正しければ、「ゴーゲンの魔法=当時のオルサスの魔法の技法そのもの」と考えられるかもしれない。

<補足>

キャラ図鑑によれば、ゴーゲンは「オルサスでは魔法の探求に熱心であり、実力も随一」と書かれているほか、トキワタリノ方舟でも他の賢者(おそらく彼らもオルサス内で魔法に優れた者たち)に一目置かれていることから、当時のオルサスでも魔法技術における頂点の1人と推測できる。

ならばオルサスの魔法には、いったいどんな特徴があるのだろうか?

オルサスの魔導士が、一般的に何を学ぶのか、どんな鍛錬や探求をするかまでは細かく語られることはない。だが以下のような描写から想像できる。

トキワタリ前日譚3幕で、他国の者から『転移の魔法』が語られるほど、オルサスの魔導士の技の傾向が知られているうえ、他にもオルサスに技が当たり前のようにありそうな口ぶり

ウルトゥスが「古の知識や技術を賢者が独占」などと語る

ゴーゲンが「オルサスでも禁忌とされる太古の術、死者復活の魔法に手を出してしまったのじゃよ」などと語るあたり、他にもさまざまな術がありそうな前提で話している

少なくとも

・「オルサスの魔導士が使える魔法」が国の技法として体系化されている

・技法や知識は管理されており、賢者たちが管理権限を持っている

・古のもの以外の“現代の知識や魔法技術”はある程度共有されている

のは確定してよいだろう。

ゴーゲンがシリーズを通して多彩な技を使っているあたりも含めると、当時のオルサスには、他にも技術として世代を超えて継承される魔法技が数多くあったのかもしれない。

<補足>

ここでいうオルサスの魔法の体系化は、(特定の個人だけが使える固有魔法ではなく)術としての発動方法や仕組みが解明され「師匠から弟子へ教える」などの形で後世へ伝えられている形を想定。

例えば『転移の魔法』なら、トキワタリ前日譚3幕でワイトが使用。また、シリーズを通してゴーゲンが多用している『テレポート』は、もしかしたら同じような魔法かもしれない。(他にテレポートを使う魔導士はほぼ見られないあたりも「オルサスでも一部の者しか使えぬ」という表現に合う)

なおワイトのキャラ図鑑には『オルサス賢者会』なる単語が出てくる。

トキワタリ前日譚2~3幕から察するに、↓の画像にいる名前が不明な3名とゴーゲン・ワイトで、当時のオルサス賢者会のメンバーは最低5名。(ゴーゲンの「ワイトの姿が見えんようじゃが?」から察するに全部で5名かも?)

先ほど考えたオルサスの魔法技術の特徴もふまえると、賢者会の仕事は

・オルサスの治安維持(ウルトゥスの例を見るに、少なくとも魔導士に関するものに関しては処罰を決定し、実際に処罰を与える権限まで持っている)

・魔法にまつわる技法や知識の管理(閲覧権限の管理含む)

が含まれると思われる。

またミナルディアにワイトが向かったことを受けたゴーゲンの「他国への干渉はご法度のはずじゃろう?」、賢者Aの「あくまで~支援です。」という言葉から察すると、

・賢者会は国を代表しての行動権限も持っている

とも思われる。

<補足>

オルサスは、他国から独立しつつある程度は中立性を保つ大国のようだ。トキワタリノ方舟ではティザーサイトでもこの点に関する紹介があったほか、前日譚1幕でソルによる「(オルサスを含めた大国の)三国は、各国に干渉せず脅威とならないために独自の軍隊を持たない協定を結んでいるのだ」といった発言も確認できる。

さらにトキワタリノ方舟のティザーサイトでは、オルサスを

・古くからの伝承と知識を発展させ、「天魔球」を築いた魔法導師国

とも紹介している。

ストレートに解釈すれば、賢者会こそ、魔法国オルサスを治める最高権力となる組織なのだろう。

さらに各種発言から察するに、当時のゴーゲンは、賢者会のメンバーとしてオルサスの持ちうる知識や技術にある程度自由に触れられる立場にあり、オルサスに伝わる魔法の術の数々を知り尽くしていたのだと思われる。

またゴーゲンはウルトゥスへ「知識の探求、魔術の本質を解明するのがオルサスの魔導士の役目」と教えていたとのこと。この言葉こそ、おそらくゴーゲン自身の魔術への向き合い方を象徴するものだろう。キャラ図鑑にも「オルサスでは魔法の探求に熱心」と記述がある。

この探求において、ゴーゲンはオルサスの魔導士としてあるべき“制約”を課していたようだ。例えば以下のような発言がある。

(禁術について)自然の摂理を壊し、この世界の理をゆがめる術

(禁術を研究するウルトゥスの所業は)道を踏み外すようなこと

身の丈に余る知識や技はそのものを滅ぼしかねん危険なもの

人間はまだまだ未熟。だからそれを我らでコントロールしなければ

(ゴーゲン自身は)完璧とは程遠い

ゴーゲンが考える「オルサスの魔導探求の理想」は、人間として“道”を踏み外さず、“自然の摂理”や“世界の理”を大切にする探求だと伺える。そして頂点となった現時点でも、自身を“完璧とは程遠い”と表現するあたり、謙虚な心や学び探求し続ける姿勢を伺い知ることができる。

しかし、これらの考え方が、弟子のウルトゥスには伝わらなかった。ゴーゲンの想いに反して禁術に手を出し、人々を犠牲にして研究を続けたのだ。

物語の描写を見るに、どうやらウルトゥスは「知識の探求、魔術の本質を解明する」という言葉を額面通りに受け取ってしまったらしい。

当時のオルサスにおける通常の倫理観であれば、街で普通に暮らす人々を犠牲にするなどしてはならないことだ。だがウルトゥスにとっては、術の完成こそが最大の目標であり、そのための犠牲など“将来の幸福”と比べれば些細なことでしかなかったのだろう。

また本人は「先生の教えどおり」に「魔術の技術を磨き、知識の探求を続け」ていたつもりだったようだ。“探求の成果”を先生にも喜んでもらえると信じていたが、トキワタリ2幕で実際に再会したゴーゲンから帰ってきたのは怒りの叱責だった。倫理観が全くもってずれているのだ。

トキワタリノ方舟の物語の断片を見るに、このウルトゥスの暴走もまた、3000年前に起きた世界の“崩壊”の引き金のひとつであったようだ。

結果として「アーク世界の崩壊を防ぎ平和を守る」という観点では、ウルトゥスの考え方(有用なら犠牲を払っても探求すべき)ではなく、オルサスの考え方(自然の摂理を大切にしつつ、身の丈に余る知識や技を使わない)が正しかったと思われる。なぜならアークザラッドのシリーズ作品の描写を見るに、自然破壊などにより何度も世界が崩壊しかけているからだ。

しかしそれだけでは、平和を守れないのも事実。3000年前のウルトゥスや人間王、アーク初代~2のロマリア関連、アーク3のアカデミー等のように、自分勝手な者たちによって、自然は簡単に破壊され、闇を増幅されてしまう。

このような世界の真実を知ったからこそ、立ち上がったのがアークRのクロイツだろう。彼は「従来の方法(神が作った精霊システムの保持)では世界を守れない」と判断。“欠陥だらけの精霊システム”を否定しつつ、神の技術を盗み「誰の支配も受けぬ人間のための世界」を全く新たに造ろうとした。これは従来のシリーズ作品で主人公たちに立ちはだかる敵とは大きく異なるアプローチでの問題解決方法だと思われる。

このような背景をふまえると、当時のオルサスにおける魔導や技に対する考え方は、かつて創造者が作り上げた「世界の理」に直結するものであるように思う。しかもその精度は相当高いはずだ。

だからこそ、当時の魔導士の筆頭格であるゴーゲンも、世界の在り方をかなり深くまで理解していると思われる。後に精霊に会って授けられた知識を自分のものにできたのも、3000年後のヨシュアに「古の伝記」と呼ばれるまでになったのも、そもそものゴーゲンがオルサスで暮らしていた際に身につけた豊富な知識や熟練した技術といった下地があってこそだろう。

ゴーゲンの弟子であるウルトゥスが、個人での研究であるにも関わらず、伝承を元にして「死者復活の魔法」を相当な精度で完成に近づけるまでに至ったことからも、当時のオルサスの魔法技術水準の高さが伺える。

当時のオルサスを深堀りすれば「アーク世界の仕組みをさらに深く知り、世界の理を考えるヒントも見つかりやすくなる」と思われる。これによってシリーズにおける様々な人物の背景や思惑も考察しやすくなるかもしれない。

■関連考察

世界を創造した神、世界を改ざんした神 | アークザラッドR ネタバレ考察

世界に付加された「浄化の仕組み」とは? | アークザラッドR ネタバレ考察

クロイツは、なぜ神に抗ったのか? | アークザラッドR ネタバレ考察

なお、魔法国衣装のサンダーストーム発動時の陣は、物語中でウルトゥスの魔力を数珠に封じる際(↓)の陣にも使われるようである。ただしまったく同じ陣というわけではなく、上に別の陣が重なったような紋様だ。

床にも、似た紋様が常時浮かび上がっているのがわかる。この場は、天魔球内でも賢者が日常的に集う空間と思われるため、中央装置も含め、おそらくオルサスにおける正当な術式であろう。あれだけ禁術使用にうるさい賢者たちが、不当な術式を目立つところで常時展開しているとは考えにくい。

ならばゴーゲンの使うサンダーストーム・魔力封印の術式も、オルサスに由来するものと考えるほうが自然な気がする。

異なる効果の術において、部分的にでも陣が近いという点は、アーク世界における魔法陣の役割を考えるうえで興味深い。

<補足>

このページの「同名技でも原理が同じとは限らない?」の項目でも考察したとおり、「異なる術で使う陣が同じ」という現象は、「アークザラッドの世界における魔法陣は、基本的に『各生命が星の力を引き出すこと(星の力を引き出す技法)』自体に紐づけられているのでは?」という仮説を裏付けるものだと私は考えている。

<余談>

あくまで非公式情報だが、ゴーゲンが操る古代の陣に使われているのは「魔法文字」との話もある。表音文字のロマリア文字等とは違い、表語文字(文字1つ1つに意味がある)らしい。現代の他の陣以上に、古代の陣の紋様の解読は難しいといえるだろう。

ウルトゥスが研究する太古の禁術

トキワタリノ方舟 前日譚2幕に登場するウルトゥスは、かつてゴーゲンの弟子で、魔法国オルサスの優秀な魔導士だった。しかし恋人を事故で失ったことがきっかけで「禁忌とされる術」の研究に手を染め、破滅の道をたどったのだという。

<補足>

トキワタリノ方舟 前日譚3幕ではワイトが「オルサスでも一部の者しか使えない」という転移の魔法を使う。さらに前日譚2幕では、この転移の魔法と思われる術をウルトゥスが発動する様子も見られる。この一連もまた、ウルトゥスが“技術面だけなら”オルサスでも飛びぬけて優秀な術者の1人である裏付けとなるだろう。

この“禁術”について、ウルトゥスとゴーゲンは様々な言葉で表現している。

ゴーゲン:「オルサスでも禁忌とされる太古の術、死者復活の魔法」「自然の摂理を壊し、この世界の理をゆがめる術」「道を踏み外すようなこと」「身の丈に余る知識や技はそのものを滅ぼしかねん危険なもの」「殺した人間を復活させた」「神と呼ばれる存在が使っていたと言われる術」「オルサスにその一部が伝承として残されておる」「命を何だと思っておるのじゃ!」

ウルトゥス:「古の知識」「古の知識や技術」「太古の英知」「大いなる技術」「(力を持たぬ不幸な人たちを)救うためにこの術がどれほど役に立つか」「死んでしまった、あなたたちの家族を蘇らせてあげただけ」「技術の進歩、真理の探究に犠牲はつきもの」「(禁術で生んだゾンビを)私の探求の成果」「まだ完璧な復活とはいきませんが、これほどの数の肉体を元に戻すことに成功したのです!」「必ず術を完成させ、先生に認めてもらいます!」

市民D:「(ウルトゥスが)俺たちの家族や仲間をモンスターに変えた」

これらの表現は、ある意味どれも正しい気がする。表現というのは「誰から見た側面か」によってガラリと変わるものなのだから。

技法としては死者“復活”の魔法であることには間違いない。しかし、

・復活の仕方が、人間としてあるまじき状態(少なくともウルトゥスが使うとゾンビで復活。ウルトゥスが未熟なため、完成形の術でどうなるか不明)

・発動に伴う犠牲の可能性(少なくともウルトゥスは人間を殺して使用)

・自然の摂理や世界の理にそぐわない(ここで言う自然の摂理は「この星がもともと持つ力」「創造者が作った精霊システム」等を指すと思われる)

といった負の側面もあわせもっている。

後世では、アーク2でネクロマンサーがモンジを復活させた術は、ウルトゥスと近い効果を持つ魔法であるように見える。特に

・術者のネクロマンサーが闇の者と思われること

・復活したモンジが「ゾンビ」と呼びかけられていること

などもウルトゥスの術と効果が近いことを裏付ける要素だろう。

仮に、あのネクロマンサーのゾンビ蘇生魔法が、ウルトゥスの死者復活魔法とほぼ近いものなら、「そりゃオルサスの賢者も禁術指定するよ…」という納得感をさらに強めざるを得ない。

復活したモンジは、生前と性格が異なる。生前はダウンタウンの街に対し「この街が好きだ」「俺たちにしか守れねぇもの」と語ったのに対し、ゾンビ復活時には“自身の欲(トッシュと戦うこと)”のために罪もない街の人を平気で殺していた。さらに他のゾンビにいたっては、自我も無く、命令されるがまま、もしくは闇の攻撃衝動のままに人を襲っているようだ。

おそらく、ウルトゥスが蘇生したゾンビたちも、生前とは別人の魔物と化してしまっているのだろう。

アークRのトキワタリノ方舟のオルサスの描写は短い。だが、アーク2における蘇生ゾンビたちの行動を詳しく見ることで、オルサスの市民による「あんなもの、ただのモンスターじゃないか!」という叫びの背景を感じ取ることができる気がするのだ。

「古の七勇者時代のオルサスの魔法」の項目でも考えたように、この死者蘇生魔法は、当時のオルサスにおける魔導の在り方に反した。だから賢者たちは“禁術”認定して使用を禁じ、その意向にゴーゲンも賛同している。

しかしこの考え方をウルトゥスは受け入れなかった。オルサスの賢者たちが「古の知識や技術」を禁止した理由を「賢者たちがすべてを独占しようとしている」からと解釈して反発し、強引に研究を続けようとした。

前日譚2幕におけるゴーゲンとウルトゥスの会話の噛み合わなさから、この時点で既に、もう救いようがないほど両者の間の溝が深まっていることが見て取れる。だからこそゴーゲンは、ウルトゥスを裁くと決断したのだろう。

現状、物語で描かれるのはここまでだ。

<補足>

トキワタリノ方舟は「前日譚1~3幕」と、特設サイトの「World」「Story」のみが公開されており、肝心のトキワタリ本編は2021年6月時点で未完。他にはRの6章6幕(トキワタリノ方舟の結末らしきエピソードが軽く紹介されている)や各種プレスリリース、アーク2などシリーズ作品における七勇者の描写もふまえて想像することしかできないのが現状だ。

ここからは、描写の断片からの想像がメインだ。

先の項目で述べた通り、諸描写から、ウルトゥスが禁術の研究を進めたことも、3000年前に起きた世界の“崩壊”の引き金のひとつのようだ。

私は、この背景として不幸にも複数の要因が重なったことがあり、そこにはオルサスが継承してきた高い魔法技術が少なからず影響したと考えている。

①魔導士としてのウルトゥスが、技術的に優秀過ぎたこと

普通に考えて「大半が失われ、一部しか残っていない禁術/しかもその効果は死者復活という世界の理に反する術」を復活させるのが簡単なはずはない。シリーズを通してゴーゲンが闇魔法を使わないことをふまえると、オルサスでは闇属性の魔法自体の研究すら進んでいない可能性もある。

そんな中、個人研究で禁術を完成間近まで仕上げられたのも、ウルトゥスの技術が優秀だからに他ならないと思う。ゴーゲンの評価、転移魔法を使用可なことなどから、彼が優れた魔導士であることは明らかだ。

当然ながらウルトゥスが優秀な背景には、オルサスに受け継がれた魔法技術が非常に高いレベルであり、しかも国で随一の大魔導士ゴーゲンから直接指導を受けたことも影響するはず。そもそもゴーゲンに師事を認められるあたり、最初からウルトゥスの魔導士としての素質は飛び抜けていたのだろう。

②人としてのウルトゥスが、未熟であったこと

もちろんウルトゥスが禁術研究に手を出したきっかけは、恋人の死だったかもしれない。だがキャラ図鑑によれば、彼はもともと「知識欲と探求心が人一倍強く、有り余る好奇心が暴走してはその都度ゴーゲンに叱られていた」と。おそらく、たびたびのゴーゲンの叱りの言葉を表面だけで受け取り、本質的には理解していなかったから、何度も暴走を繰り返したのだろう。

仮にウルトゥスが人間として成熟し、広い視野と長い目で物事を判断できていたら、どんなに悲しみの中にあったとしても、オルサスのゴーゲンや賢者の言葉に多少は耳を傾けていたのではないだろうか。人としてのウルトゥスが未熟で、他人の言葉を受け入れられる器でなかったからこそ、禁術研究を強引に進めたと思われる。

そういう意味だとゴーゲンは、ウルトゥスをうまく教育できていなかったことになる。もちろん師と弟子の相性もあるし、一概に教育者としてのゴーゲンを否定するものではない。

どちらかといえばオルサスの教育システムの不備だ。魔導技術の研究は進んでも、ウルトゥスのような“異端児”教育法の研究は進まなかったのだろう。

③ゴーゲンがウルトゥスを可愛がっていたこと

描写をふまえると、ゴーゲンとウルトゥスは、かつては師弟として、おおむね良い関係を築いていたように思われる。キャラ図鑑では、ゴーゲンについて「弟子であるウルトゥスには愛情をもって接し、手塩にかけて魔法を教え」と、ウルトゥスについては「誰よりもゴーゲンを敬愛している」との記述も確認可能だ。

しかしウルトゥスが恋人を失い、変わってしまってからは、その絆の強さが裏目に出たのだろう。トキワタリ前日譚2幕でも描かれたとおり、ゴーゲンが“優しすぎた”がためか、弟子に適切な処罰をすることができなかった。もし初手でウルトゥスをきちんと罰せていれば、それ以上の悲劇は起きなかった確率が高い。

ただしウルトゥスは、トキワタリ前日譚2幕終了時の段階で、魔力を封じられて幽閉された。普通に考えればこれで暴走は止まりそうなものだ。しかし私たちは彼の未来(後に“闇黒の支配者”に関わる何かを起こしてしまう異端者)をざっくり理解している。つまり彼は、このあとに幽閉から抜け出してさらに事件を起こすのだ。

そのため仮に初手で重く罰していたとしても、同じような結末になっていた可能性もある。ウルトゥスが恋人を失った悲しみは、そして信じていたゴーゲンに“裏切られた”怒りは、それだけ大きいものだったように見えるのだ。

さらに前提として、アーク世界と私達の世界では魂に関する理が違う。何らかの術で死者が復活したり、恨みを残して亡くなったことにより魔物化したりする例もある。仮にウルトゥスを“極刑”に処していたとしても、恨みなどの負の感情によってオルサスの脅威になった可能性も無いとは言い切れない。(最終的に闇黒の支配者と関わるほど、人間として最大級に負のエネルギーを溜めこんでしまったと思われる逸材なので……)

もしかしたら、「ウルトゥスが禁術研究に手を出した時点」または「ウルトゥスを弟子にした時点」で、ゴーゲンは既に詰んでいたのかもしれない。

④ウルトゥスが手を出した禁術が、人の手に余るほど強力だったこと

もちろん①~③も要因だが、何よりもこの④が最大の要因となったのではないだろうか。

アーク世界においても、基本は無くなった人は蘇らない。それが世界の理である。しかしウルトゥスは、事実を受け入れられず、研究し始めたのが禁術「死者復活の魔法」だった。

どんなにウルトゥスが悲しみの底にあったとしても、この禁術に出会うことがなければ、この禁術が強力でなければ、ここまでの事件を引き起こすことはできなかったはずだ。まさにトキワタリのゴーゲンの言うところの「身の丈に余る知識や技はそのものを滅ぼしかねん危険なもの」である。

そういう意味では、オルサスの見通しが甘かったと言わざるを得ない。あれだけの被害を生む禁術を、伝承の一部として後世に残し、ウルトゥスが閲覧できる状況にしていたのだから。

仮に禁忌の術の危険性と、ウルトゥスのような人物の危険性、両方共を正確に予測できていたなら、術の研究を禁じるだけでは足りなかった。残された禁術の一部を跡形もなく破棄するか、「悪用しないと確信できる人」のみが閲覧できるよう管理するかなどの対策を適切に講じる必要があったはずだ。

なおウルトゥスの「死者復活の魔法(※未完成)」とゴーゲンの各種術式は使用文字も紋様も違うことから術式の法則が異なる可能性がある。物語をふまえストレートに考えれば、ゴーゲンのはオルサス式の、ウルトゥスのは禁忌とされる太古の術にもとづく術式だろう。

ウルトゥスが手を染めた太古の禁術「死者復活の魔法」は闇の魔法だと思われる。彼が生んだアヴィスが『闇の力』というオートスキルを持っている他、禁術に手を出したウルトゥス自身に闇関連描写がいくつもあるからだ。

さらにウルトゥスは、死者復活魔法以外にも闇の術を使う。例えばプレイアブルの『ダークフレイム/ヘルブレイズ』『ダークチェイン/フォールンダークネス』は、名称・演出・効果から見て明らかに闇魔法だろう。

特に『ダークチェイン/フォールンダークネス』では、彼の背後に闇黒の支配者らしき姿(↓)が見える。さらにプレイアブルのウルトゥスの“メモ帳”には、闇黒の支配者らしき絵も描かれている。闇に無関係であるわけがない。

そしてゴーゲンは、アーク過去作(初代と2でプレイアブル)でもRでも、そもそも闇魔術を使う描写がない。他の属性魔法はまんべんなく使うにも関わらず、見事に闇だけが見当たらないのだ。

同じくオルサスのワイトも、闇魔法を使う様子は見られない。

もしかしたらオルサス魔法国では「死者復活の魔法」のみならず、闇魔法全般が禁術に指定されている可能性すらある。

魔法の術式や、世界の理への解像度が、非常に高そうなオルサスのことだ。仮にオルサスが考える魔導研究の理想が、先ほどの仮定のように「人として“道”を踏み外さず“自然の摂理”や“世界の理”を重視する探求」だとしたら。アーク世界における闇の性質(負や欲のエネルギーに直結する)をふまえても、闇に属する魔法の術式全般を禁じていても何ら不自然ではない。

現代においても、闇魔術の使用者がかなり限定的であることをふまえても、この可能性は十分にありえるはずだ。

<補足>

シリーズにおけるプレイアブルのゴーゲン使用技は以下である。

・アーク初代:エクスプロージョン(火)、ドリームノック(風)、ダイヤモンドダスト(水/風)、ウィンドスラッシャー(風)、ヒートウォール(火)、サンダーストーム(風/光)、テレポート(風)

・アーク2/自然習得:エクスプロージョン(火)、ドリームノック(無)、ダイヤモンドダスト(水)、ウィンドスラッシャー(風)、ロブマインド(無)、サンダーストーム(風)、テレポート(無)、アースクエイク(地)

・アーク2/追加特殊能力:マイトマインド(無)、マッドストーム(地)、ディストラクション(無)、ブリザード(水)、マジックシールド(無)、スーパーノヴァ(光)

・アークR/通常:エクスプロージョン、ダイヤモンドダスト、ロブマインド、ドリームノック

・アークR/覚醒:エクスプロージョンB、ディープフリーズ、ロブマインド、ドリームノック ※「B」はバーストと発音

・アークR/魔法国装束:エクスプロージョン、サンダーストーム、シャープマインド、エンシェントウィズダム

※アーク初代とアーク2の技名と属性は、NTT出版の攻略本『アークザラッド/アークザラッドⅡ●ザ・コンプリート』より

※アークRの技には従来の火・水・風・地・光の属性設定がなく、キャラ自身に“相性”という名の属性が設定されている。ゴーゲンの相性は「魔導」。

だがウルトゥスの闇魔法は純粋な太古の術でないものを含むかもしれない。

ゴーゲンによれば、オルサスに伝承として残っている死者復活の魔法は一部のみ。全てが残っているわけではない。この術を研究するウルトゥスは

・もうすぐ、古の知識を解明することができそう

・この術が完成すれば

等と発言している。

あくまでウルトゥスは、残された術の一部を、実用レベルに消化しようと研究している形であり、純粋な太古の術にこだわる様子は見られない。突然に出会ったミズハのことも興味深くメモしていたあたり、むしろ新しい事柄への抵抗や偏見がなく柔軟に取り入れる姿勢であることが伺える。

彼は元々ゴーゲンの弟子でもあったことから、師事して学んだオルサスの技法と、太古の禁術などをミックスした、ウルトゥス独自の術式になっている可能性も十分にあるだろう。

ウルトゥスは、物語とプレイアブルでスキルが異なる点にも注目したい。

■参考:ウルトゥス実装当時の公式動画

↑の公式動画を確認すると、プレイアブルのウルトゥス(★5)のアクティブスキルは『ダークフレイム』『ダークチェイン』の2種類である。

しかしトキワタリノ方舟 前日譚2幕の物語中に登場するウルトゥス(★5)は『ダークフレイム』の1種類しかないのだ。

トキワタリ前日譚2幕段階では見られない技『ダークチェイン』において、やはり特筆すべきは発動時ムービーに、あの闇黒の支配者らしき姿が登場することだろう。

アークRでは、このように物語登場時とプレイアブルで設定される技が異なるケースがいくつも見られる他、同じ人物でも登場するタイミングによって技が異なる場合も。この違いは物語の流れに沿った意味を持つことが明らかなことも多い。ウルトゥスにおいても、技の違いに意味があるのだろう。

ストレートに解釈すれば、トキワタリ前日譚時点のウルトゥスは、

・ダークチェインを習得していない

つまり

・まだ闇黒の支配者という存在に到達していない

のであろう。

他にもアークRのストーリーは、状況に合わせて出現する敵の技が細かくこだわって設定されているように見える。このあたりからも考察できることが多いはずだ。

<補足>

習得している技の違いが、物語上で意味を持つ他のケースとしては、何度も立ちはだかる『黒騎士』(↓)がわかりやすいだろう。

5章7幕でハルトたちは精霊の鏡を使うことで黒騎士の力を封じた。「黒騎士のどんな力を封じたか」という明言は無かったと思うが、ビジュアル的には、黒騎士や山の精霊を包む紫系オーラが消えていた。また「3章6幕17話の戦闘で対峙する黒騎士」はオートスキル『瘴気』を持っていたが、「5章7幕18話で対峙する黒騎士」はオートスキル無しだった。

よって5章7幕のハルト達は「黒騎士の瘴気を封じた」と思われる。

<余談>

あくまでこれは私の勝手な妄想だが、もしかしたらオルサスの天魔球が、闇黒の支配者の原形のひとつなのではないだろうか。

・天魔球の形(↓)が丸く、空に浮いていること

・天魔球の部屋のモチーフ(↓)が、闇黒の支配者に限りなく近いこと

・ウルトゥスがオルサスの魔導士であること

・ウルトゥスがオルサスやゴーゲンを恨んでいること

可能性としては「オルサスを恨んだウルトゥスが、オルサスを滅ぼして天魔球を元に闇黒の支配者の原形を作った」など。もしくは、そもそも天魔球自体の成立や仕組み自体に闇魔法などが関係する可能性もある。少なくともオルサスには闇の術である死者蘇生魔法の伝承が残っているあたり、「オルサス魔法国が何らかの形で闇魔法に関わった過去がある可能性」は十分に考えられるはずだ。

また、アーク2ではロマリア城が空中城へと変貌したのだが、その形状は、三角錐を反転して上下につなげたものであった。そのシルエットは、天魔球の部屋のモチーフ(↓)の中央に浮かぶダイヤ型に限りなく近い。これもまたある意味で、闇黒の支配者に通じる要素ともいえるだろう。

<余談>

「天魔球の部屋のモチーフ(↑)に繋がっている術式」と近い文字の並びや色に近い術式が、天魔球の外観(↑)に巡らされていることがわかる。そもそも中央には丸い術式が浮いている。

ストレートに解釈すれば、この部屋のモチーフが、天魔球が浮遊する仕組みを制御する魔導アイテムそのもの、という可能性も考えられる。

【関連記事】

ちょことゴーゲンの魔法の関連性

アークRの魔法陣関連で、非常に気になることがある。

トキワタリノ方舟の前日譚2幕でゴーゲンが使った陣

アークRのメインシナリオ6章4幕で覚醒ちょこが使った陣

この2つの陣の紋様が、同じものであるように見えるのだ。

<補足>

言葉での断言はなかったが、6章4幕でこの陣を発動したのは覚醒ちょこと考えてよいはず。

なぜなら陣発動の直前、ちょこだけが画面上で特殊な動きを見せている。直後にサニア(ロブマインド発動中)とちょこに場を任せて、残りの一同が先に進むことにもなる。この場にはゴーゲンもいるが全くアクションを見せないこともふまえ、「ちょこが陣を発動し、サニアとともにヴァリオの自爆を食い止めようとしている」と考えるのが最も自然だろう。

もし先の仮説どおり、アーク世界の魔法において「発動時に出現する陣」と「魔法の技法体系」に何らかの関係性がある場合。ゴーゲンと覚醒ちょこの同じような陣を使った魔法には、体系として関連があることになる。

だがゴーゲンは、おそらく古の七勇者時代の魔法国オルサスに由来する術を使う魔導士だ。純粋魔族のちょこが、オルサスの術式を使う理由があるのだろうか。それとも、前提として「この術式がオルサスのもの」という見立てが間違っているのだろうか。

詳しく考察していこう。

前提として、ちょこの魔法において、いわゆる“陣”のように見える紋様がほぼ見られないことは押さえておきたい。

ちょこが使う魔法には、はっきり言って法則性があまり見られない。しいていうならアーク2の時点から共通で、実現したい効果の魔法を直感で発動している印象だ。“術式”や”陣”に分類できそうな技法も見当たらない。

少なくとも私が観察した限りでは、覚醒前後含めてアークRのちょこが魔法で“陣”を発動したのは、6章4幕の該当シーンだけだと思う。(※見落としの可能性もある点には要注意)

<補足>

精霊の黄昏のちょこは「魔力」に分類される攻撃で、“陣”を伴う技を使う。だがあれは約1000年後ということもあり、いったん今回は考えない。(R時点の陣とは“色んな意味”で術式の法則性が別物な気がする……今回の方向性の技法考察で精霊の黄昏まで含めるとややこしくなるので割愛)

なお、覚醒前の少女ちょこはかなり魔法のクセが独特(かわいい)なため、「パシャパシャ」など独自に編み出したオリジナル魔法を中心に発動している可能性もありそうだ。

<補足>

例えば、アーク2でアクラのウィンドスラッシャーとちょこのヒュルルーは近いが説明文やエフェクト(ヒュルルーは敵を空中に飛ばす)は少し違う。

仮に「魔族ならではの技法体系の魔法」が存在するとしたら、本来の技法に近い魔法を使うのは、おそらくアクラや覚醒ちょこあたりだろう。

<余談>

または案外、精霊の黄昏のべべドアも近いかもしれない。彼女は七勇者時代の人間王に造られたモンスターであり、精霊の黄昏の時代まで眠りについていた。個人的に彼女はモンスターでありながら、限りなく魔族に近い特徴を持つと考える。さらに闇・火・風など複数属性の魔法を使うことも、この流れで見ると興味深い。

さて、6章4幕の該当シーンのちょこは覚醒状態だった。

アーク2だと、プレイアブルの覚醒状態ちょこは以下の技のみ使える形だ。

かくせい:覚醒時に使うと少女の姿に戻る固有技

ヴァニッシュ:ちょこ覚醒イベント完了で習得できる固有技

アースクエイク:追加特殊能力(他にも使用者多数)

ブリザード:追加特殊能力(他にも使用者多数)

エクスプロージョン:追加特殊能力(他にも使用者多数)

トルネード:追加特殊能力(他にも使用者多数)

スーパーノヴァ:追加特殊能力(他にも使用者多数)

デス:追加特殊能力(他にも使用者多数)

<補足>

かくせいとヴァニッシュは、ちょこ覚醒イベント完了で使用可能に。追加特殊能力を使うには、特定の条件を満たす必要がある。

さらに、アーク2で敵として対峙する“アクラ”の使用技は以下だ。

ウィンドスラッシャー

サンダーストーム

これらの技のうち、なんと『アースクエイク』『ブリザード』『エクスプロージョン』『スーパーノヴァ』『ウィンドスラッシャー』『サンダーストーム』は、アーク2のゴーゲンも使用可能。

被る技は基本的に追加特殊能力(マザークレア関連で2つまで追加できる)であるものの、ちょこ覚醒イベントの敵として登場する“アクラ”の時点でゴーゲンの技と丸被りである。

・ちょこの使用技には、そもそもゴーゲンが習得不可と思われる固有技や、オルサスが禁術に指定した死者復活魔法と同じ闇属性も含むこと

・ここまでちょこと被る組み合わせは、メインキャラだと見られないこと

もふまえると、そもそものゴーゲンと覚醒ちょこの使用技が似ていると断言してよさそうである。

<補足>

先の「古の七勇者の時代のオルサスの魔法」の項目では、オルサスでは闇魔法全般を禁術扱いしていたのでは?という仮説を立て考察した。

<補足>

そもそも、アーク2でこんなに多彩な属性の技を使えるメインキャラは、アーク/ゴーゲン/ちょこ/ヂークベックぐらい。他は「自分の固有属性技+無属性技」という構成の技がほとんどだ。(しいていうなら自分の固有属性「水」に加え、追加特殊能力で「光」「闇」を持つシャンテぐらい。彼女は『天の裁き』も追加習得できるなど、少々特殊な立ち位置の能力だと思う)

■関連考察:神の血を引く一族『ワイト家』に託された浄化の力

ヂークはパーツの付け替え前提と特殊であり、アークは技の被りがゴーゲン/ちょことは少なめ。彼らと比べることで、ゴーゲンとちょこの不思議な共通点が際立つ気がする。

両者とも“大魔法使い”を自称したことがあるのも共通点といえるだろう。ちょこはアーク初代の登場時に「世界一の大魔法使いチョコ(※カタカナなのは原文の通り)」と自己紹介したし、アークRでは「魔女っ子大魔法使い ちょこ」というバージョンのプレイアブルキャラも実装された。ゴーゲンの初代登場時の自己紹介は「古の大魔導師ゴーゲン様」であったが、アーク2のラムールでは「この大魔法使いのわしでも」という言及があった。

しいていうなら、ちょこ覚醒イベントでもゴーゲンとちょこはかなり会話が多い。イベントの最後の一連もこの2人による会話だった。

では、なぜ2人の技の種類が、こんなにも似ているのだろうか。

物語を見るに、

・ちょことゴーゲンは遺跡50Fが初対面

・“アクラ”とゴーゲンはトココ村の教会が初対面

なのは間違いないと思われる。

※アーク1→2コンバート+2のちょこ覚醒イベントを進めた場合

<補足>

ゴーゲンはアーク初代の3000年前に外部との接触を断つことになった。その後に存在が生まれたと思われるちょこ(アーク2のペイサス図書館の書籍などから確定してよさげ)とは、アーク初代(or2)遺跡50Fが初対面となるはず。トココ村の教会でアクラを見たゴーゲンは、「おまえは!魔族か?」と発言。その前に見たことがあるとは思えない。

ちょこの追加特殊能力は、物語のフラグなどを考えると基本的にはゴーゲンに出会った後に習得する時系列のはずだ。

もしかしたら習得にゴーゲンが関わっていてもおかしくはないが……ちょこに限って術式を教わったりなどするだろうか。正直なところ、想像できないのが本音だ。

<余談>

しいていうなら、ちょこの場合は「誰かの真似でそれっぽい技を使い始める」ぐらいが許容範囲か。

なお追加特殊能力は、精霊の黄昏の書籍『マザークレア奇談』をふまえると

・その力を最大限にまで引き出す

ことによって習得できる能力と考えられる。

仕様上、人によって習得できる能力が限られていることからも、ちょこ(アクラ)はもともと『アースクエイク』『エクスプロージョン』などゴーゲンと近い魔法を使える素質を持っていたとも解釈可能だ。

<補足>

『マザークレア奇談』には「モンスターが野獣とも区別がつきかねる生き物だった頃、そんな彼らと意思を通わせ、その力を最大限にまで引き出すことのできる老女がいた。彼女はマザー・クレアと呼ばれていたが(抜粋)」との記述がある。

そしてアーク2の遺跡71Fで敵として登場するアクラは、ゴーゲンに関係なく『ウィンドスラッシャー』や『サンダーストーム』を使っていた。

つまりこれらの2つの技はゴーゲン関係なく使えていたことが確定するのである。ただしアークRの場合だと、同名技でも発動過程が異なるなど、同じ原理の技とは限らない気がする点には注意が必要だ。

<補足>

ゴーゲンとミルダのサンダーストームの違いなど。詳しくはこのページ上部の「同名技でも原理が同じとは限らない?」で考察した。

なおアーク2のゴーゲンとアクラのウィンドスラッシャーは、発動時のモーション(ゴーゲンは宙で☆を切る、アクラは光を掲げる)は違うが、その後に本人から立ち昇る光・発生する風のエフェクトは色も形も限りなく近い。

対してミルダとゴーゲンのサンダーストームは発動時モーション・エフェクトのすべてが違い(発生する雷の色も違う)で、技名以外の共通点がほぼ無い別物。この事象をふまえると、ゴーゲンとアクラの技の違いは非常に軽微であり、同じ原理と言われても違和感はない気がする。

事実だけで直球に掘り下げるのは、これぐらいが限界だろう。

オルサスの魔法の起源は?

先の項目でちょことゴーゲンの魔法が似ている理由を考えた結果、気になったことがある。

そもそもオルサスの魔法の起源は、どこにあるのだろうか?

3000年前よりも昔の描写はほぼ無いため、物語だけでは、トキワタリノ方舟前日譚より前を遡るのは難しい。しかし私たちは、オルサスでも随一の魔導士ゴーゲンが使う魔法をはじめ、後世に残された様々な魔法の技を確認することができる。

さらに、トキワタリノ方舟ティザーサイトの「World」ではオルサスの魔法の起源に関連しそうな描写があった。

なんでもオルサスは

・古くからの伝承と知識を発展させ、「天魔球」を築いた魔法導師国

とのこと。

つまり、オルサスの魔法の起源は「古くからの伝承と知識」なのが確定。となるとその伝承や知識とやらはどこから伝わったものなのだろうか?

私はそのヒントこそ、アークRの“相性”というシステムだと考える。

当時のオルサスの魔術師で、プレイアブルとして登場した人物としてはゴーゲン・ワイト・ウルトゥスのみで、3名全員の相性が「魔導」。そのため、オルサスの魔法は「魔導」に分類される性質を持つと仮定できる。

そんな「魔導」と有利な相手が同じ相性がある。そう、「魔族」だ。

<補足>

有利な相手こそ同じだが、ダメージ倍率・不利な相手は異なる。(※ダメージ倍率は覚醒ボードの育成状況などによっても変動する可能性がある)

相性「魔族」には、ちょこが含まれる。

彼女は、自他ともに認める生粋の魔族のため、持つ性質も、使える技の性質も、魔族そのものと考えるのが無難だろう。

<参考>

例えばちょことあそぼーでは、ちょこと対峙したノルが「ちょこと似たような力を持つ魔族」の“ゼゼク”と戦ったことがあると話した。少なくとも魔族は血縁で力の種類が似る可能性があることの裏付けとも考えられる。

■関連考察:アークザラッドの魔族とは?初代~Rのちょこ&魔族関係

もしここまでに挙げた仮説

・相性は使用スキルの原理が分類のベースとなる属性である

・オルサスの魔法は「魔導」に分類される性質を持つ

・生粋の魔族は「魔族」に分類される性質を持つ

などが正しいとするなら、

・相性「魔導」と相性「魔族」に分類される技は、性質が近い

という可能性がある。

もちろん似た技が別の場所で発生するケースもあるが、もしかしたらこの「魔導」と「魔族」という2つの系譜の技には、起源という観点で何か関係を持つ可能性はないだろうか?

諸々の描写を観察した結果、私は

・オルサスの魔法は、魔族の魔法に起源があるかも?

・だから、オルサスのゴーゲンと、魔族のちょこの魔法が近いのでは?

と考えている。

精霊の黄昏のべべドア情報を信じるなら、「トキワタリノ方舟で描かれたオルサスの時代」より「魔族がこの世界に来た時代」が遥かに昔と思われる。

そのためオルサスが発展させた「古くからの伝承と知識」に、魔族の技や知識が含まれても何ら不思議はないはずだ。

むしろ、あの世界にそんな術を0から編み出せる存在がそう多いと思えないことから、先の仮説(有利な相手が近いため「魔導」と「魔族」は技の性質が近いと思われる)が正しければ、相当高い確率で、魔族由来な気がする。

<補足>

精霊の黄昏では、カトレアのいう「いにしえの物語にうたわれた伝説の魔族……魔王セゼクやその一族」について、べべドアが「いにしえの時代……魔界と呼ばれる異世界よりこの世界へ来たりし者たち」と語る。

べべドアは古の七勇者の時代(トキワタリノ方舟で描かれた時代)に人間王によって作られ、封印されていたモンスター。上記の発言が出た時点の知識の大半は七勇者時代で止まっていたと考えられることから、彼女がいう「いにしえの時代」はさらに前のことだろう。よって「魔王セゼクとその一族がこの世界に来たのは、おそらく七勇者時代よりも遥か昔」と考えることができる。

またオルサスの伝承には「死者復活の魔法」が含まれていた。

この魔法には確認できるだけで、最低2つの可能性がある。

・アークRで改ざん者が使う術(原理は不明だが、いわゆる“神の術”かも?)

・アーク2でアクラが使う魔族の術(遺跡71Fで魔王セゼクを復活したもの)

もしくは両方の伝承があってもおかしくない。

<補足>

ここでいう“神の術”は、改ざん者が創造者とともにこの星に来たことから、「生命を0から生み出せる創造者の術」と近い術を改ざん者も使える可能性をふまえてのもの。

後世では、アーク2でネクロマンサーがモンジを復活させた術は、ウルトゥスと近い効果を持つ魔法であるように見える。

・術発動時に「魔界の王」など、術が魔族由来だと思わせる発言あり

・復活したモンジを「ゾンビ」と呼ぶあたり、ウルトゥスの術と効果が近い

などはウルトゥスが研究する伝承と魔族を間接的に関連付けられるだろう。

<補足>

結果として、ウルトゥスが復活させたのはオルサスのものとは明らかに文字が異なった。だがウルトゥスは独自に色々な研究を行っていたことから、彼が発動する死者復活魔法が、オルサスに残る伝承オリジナルの術と近いかどうかも不明。(様々な術の要素が混じったウルトゥス独自の術式になっている可能性がある)

そのため、この描写だけだと「オルサスに残る伝承『死者復活魔法』の由来は魔族かどうか」という問題の答えを出すことは難しいのが現状だ。

……そう考えると案外、アークザラッド世界における「魔法」の“魔”は、「魔族」の“魔”が由来なのかもしれない。

“魔族の技法”の略で“魔法”とか?

まだ深く掘り下げられていないが関連しそう&気になる事象としては、今の考察に関わるモチーフに書かれた文字のなかに、比較的近いものがいくつも見られることだ。

オルサスのゴーゲンの魔法陣(サンダーストーム、ウルトゥス魔力封印)

覚醒ちょこの魔法陣(ヴァリオの魔力制御?(←作中で効果不明))

アララトス地下71Fより下の“神の船”の文字(改ざん者が待つ部屋など)

アララトスの古代遺跡の壁画(Rではエレベーターで確認可能)

たとえば、アララトスの古代遺跡の壁画(Rのエレベーターの背景で確認可能)に残っている文字は、どことなくゴーゲンの陣の文字に近い気がする。

壁画を誰がどんな目的で描いたか、そもそも壁画がある横穴は誰が作ったのかなどは依然として不明なままだ。しかし、この遺跡と言えば“ちょこのおうち”でもあることもふまえると、壁画の成り立ちに魔族、もしくは昔のオルサスの者たちが関わっている可能性は、現状否定できないはず。

もちろん、そもそもこれらの文字が似ているかどうかには、議論の余地が残るだろう。アークRの本編で確認できる壁画はあくまで背景、ゴーゲンの陣の文字もエフェクトで解像度が高いとはいえず、細部を確認することすら難しいものが大半なのが現状だ。

なお、比較として、「“神”や“ゴーゲン”に関わりがあるが、上記とはどことなく違う系統の文字に見える気がするもの」としては以下がある。

ストーンサークルの文字(最果ての神殿でゴーゲンが封じられていた)

創造者の記憶の下部の文字(最果ての神殿)

ウルトゥスが使う死者復活の魔法の陣(トキワタリノ方舟前日譚2幕)

この3つもそれぞれ違う系統のように見えるため、「最果ての神殿を誰が作ったか、神の船の製作者とは別人かどうか」「建物を作った後に、さらに別の人物が陣や文字を書いた可能性もあるのではないか」なども考える必要がありそうだ。

作中には、他にも様々な系統の文字が見られる点にも要注意である。

古の魔法と現代の魔法

先の「古の七勇者時代のオルサスの魔法」という項目で、「当時のオルサスには国の技法として体系化された魔法が存在したのでは?」との仮説を考えた。そして現代では、古の魔法とは系統が異なる可能性がある魔法技術として、大衆化した体系の自然魔法を確認できる。

古のオルサスの魔法と、現代の自然魔法とに、何か通じるものがあるのだろうか。それとも全く違うものなのだろうか。

<補足>

現代には他に精霊魔法などがあるが、少なくとも作中で“精霊魔法”と明言される魔法の場合、術者が違えば魔法の術式が異なることが多いように見え、共通点があまり感じられない。だが「血縁者なら似た術式を使う」など、世代を超えて技が伝承されているような描写はある。(ただし作中ではそこまで詳しく描かれていない)

対して自然魔法はアーク3のルーサ術法学院で教えられているように、ある程度は大衆化される形で体系化されているようだ。古のオルサス魔法との比較対象として、現代の自然魔法を選んだ理由はここにある。

先の「現代における自然魔法の使い手」という項目で、プレイアブルのうち、おそらく自然魔法の使い手と思われる人物の例が以下だ。

<補足>

上記はあくまで一例。「自然魔法の使い手と確定しているマーシアの“共通陣”と同じ陣」を発動する技の術者だけを集めた。プレイアブルにこれ以外の自然魔法の使い手がいる可能性は十分にある。

例えばミルダやシャンテは、陣の一部にマーシアの“共通陣”を持つが、全く一緒というわけではない。マーシアのそれと同じくロマリア文字を浮かべて技を発動する人物にはヘレーネやクロイツがいる。または技発動時の陣が省略された形になっている術者がいる可能性、やや奇抜な陣を使っている術者がいる可能性なども否定できない。なにぶんアークザラッドにおける自然魔法そのものの定義が、ゲーム中では曖昧なのだから。

まずは、アークRの“相性”に注目する。

プレイアブルに、オルサスの魔法を使うと思われる術者には

・ゴーゲン

・ワイト

・ウルトゥス

の3名がおり、全員の相性が「魔導」である。

そして先に挙げた自然魔法を使うと思われる現代人のうち「魔導」持ちは

・マーシア

・シア

・サイド

・ヘルミーナ

・ゲラー

の5名で、さらに部分的にマーシアと同じ陣を使う

・ミルダ

も「魔導」を相性に持つ。

あくまでプレイアブルキャラをふまえると、オルサスの魔法も自然魔法も「魔導」寄りの傾向が見られる。先の仮説(相性は使用スキルの原理が分類のベースとなる属性である)が正しいとすれば、この2つの魔法体系は近い性質を持つといえそうだ。

<補足>

もちろん例外もいる。例えば「武勇」のアレク、「機工」のレーベン。だがこの2名は、それぞれ別の相性の特徴を強く持つこと(レーベンなら機械のボディ)をふまえると、先に挙げた仮説(アークRでは、複数の属性を持つ場合、本人にとってメインの属性1つだけが相性として設定されているのでは?)が成立するなら、上記の説の反例になるとは断言できないはずだ。

なお、マーシアの『ギガ・プラズマ』は全く特徴が異なる陣を持つが、これは古の術(どの時代かは不明)なことがアーク3で判明している。現代の自然魔法から除外してよいはずだ。(※詳しくはこの章で後述)

魔法の性質について、さらに掘り下げてみよう。

トキワタリノ方舟では、前日譚2幕を中心に、その時点のオルサスで確立されている魔法技術に対する考え方を確認できる。その中で気になったのが、ゴーゲンのこの言葉だ。

(ウルトゥスへ)お主が研究を続けているのは、禁忌とされた太古の術。自然の摂理を壊し、この世界の理をゆがめる術なのじゃぞ。

前後もふまえ、オルサスの正統な魔法はこの逆の性質、つまり、

・「自然の摂理」に沿い、「世界の理」に適う術

のようなものなのだろう。

これは3000年後にマーシアがまとめた書籍『魔法の研究』に書かれた内容や、アーク3等で描かれた自然魔法の在り方に限りなく近い性質だ。

<補足>

アーク3のマーシアは、ルーサ術法学院で自然魔法を学び、研究成績は学院でも常に主席。習得が難しい最強の自然魔法ギガ・プラズマの発動にも成功した。この時代の魔導において、まさに指折りの実力者なのである。

そんな彼女の執筆した書籍『魔法の研究』を、精霊の黄昏(アーク3から1000年後)で確認できる。作中でもあまり語られることのない「魔法の極意」を垣間見ることができる貴重な資料だ。

先の「オルサスの魔法の起源は?」の項目で考えた内容をふまえると、

・(古の時代)魔族の技であった魔法や関連知識が

・(~七勇者時代)人間達に伝わった後、魔法国オルサスなどで発展し

・(~アーク3あたり)後世へと伝わって、自然魔法として確立された

という流れなのかもしれない。

※このページの「ラマダの技の起源は?」に関連考察あり

なおアーク3にて、マーシアの『ギガ・プラズマ』は、彼女が使う魔法の中で唯一、古の術式であることが判明している。オルサスの魔導士たちの陣と並べたのが以下の画像だ。

ゴーゲン:ウルトゥスを封印したもの(トキワタリノ方舟 前日譚2幕)

まず気になるのが、3つとも魔法陣の色が限りなく近い青緑であること。他の様々な色の陣が観測できることをふまえると、興味深い共通点といえる

魔法国ゴーゲンとワイトの魔法陣の文字は少し違う気もするが、ギガ・プラズマと比べると、どちらもどことなく似ている気がする(ワイトとは文字の密度やシルエットが、ゴーゲンとは個別の文字の造形が近いと思う)。さらにワイトの『天の裁き』と『ギガ・プラズマ』の魔法陣の一部は部分的に近い紋様が見られる。(円を重ねて放射状に一部を区切った紋様)

マーシアの本の表紙の文字が、現代のロマリア文字でないのだけは確かだ。

ギガ・プラズマにおける「古の大いなる力」は、

・オルサスで発展した魔法技術

に一部、もしくは全部が由来する可能性は十分にあるだろう。

そういえば、アーク3でマーシアがで自然魔法を学んでいたのは『ルーサ術法学院』だった。オルサスとルーサ……響きは似ているが、何らかの関連があるのだろうか。

自然魔法と精霊魔法の違いは?

アーク3頃の現代において、自然魔法と別枠で扱われるのが精霊魔法だ。

精霊の黄昏で内容を読めるマーシアの書籍『魔法の研究』には

・精霊の力を授かった者は、精霊魔法と呼ばれる力を使える

との記述がある。

ここで気になるのが自然魔法と精霊魔法の違いだ。

シンプルに考えると、発動の仕組みとして、

・自然魔法→(精霊の力を借りず)直接"自然の力"を扱う魔法

・精霊魔法→精霊の力を借り"自然の力"を扱う魔法

という違いがあるではないかと思われる。

<補足>

相性「精霊」のノルの紹介に「彼女が、精霊の力を借りて放つ魔法」という言及がある。アークや精霊たちの言動などもふまえると「『精霊の力を借りて放つ』というスタイルの魔法が、確実に存在する」ことだけは確定だ。(ただしそれを「精霊魔法」と呼ぶかどうか、という断言は作中で見当たらない気がする。)

仮に先の仮説(創造者が星に来るより前から「星の力」は「自然」としてこの星に根付いていたのでは?)が成立するなら

・自然魔法→人間が、直接"星の力"を扱う魔法

・精霊魔法→精霊の力を借り"星の力"を扱う魔法

とも考えられる。

プレイアブルのウルトゥス(★5)ホームボイスに以下の発言もある。

なるほど、人の意志の強さが精霊や魔導に影響するのか

彼のことだ。実力を認めている人物の発言を受けてか、自分の目で確かめたことにしか「なるほど」とは言わないと思う。

作中の他の描写もふまえると、精霊魔法(精霊の力を借りる魔法)でも、自然魔法(人間が星の力を直接扱う魔法)も、「人の意志の強さ」が重要だというのは共通なのかもしれない。

<余談>

精霊の黄昏に出てくる「いにしえの石板」は、いにしえの昔、契約の箱の中にあったという。背徳者キルアテいわく救いの言葉として「初めて精霊と出会った者の言葉」が刻まれており、その言葉は、苦しむ者たちを安らぎ、いやし、救いを与えてくれる(契約の箱から石板を盗んで神の怒りに触れたキルアテさえ救われる)のだとか。実際にその言葉を聞いたキルアテは望みどおりに消えていった。おそらく救われたのだろう。あの救いの言葉もまた、石板に込められた精霊魔法の一種なのだろうか。

ところで、契約の箱ってまさか聖柩?? グラナダたち古の七勇者よりも前の時代に、“初めて精霊と出会った者”が聖柩に残したのだろうか。ゴーゲンのアーク3での発言(古の時代、神から遣わされた“聖櫃”(←※アーク3ではこの表記)によって、闇黒の支配者を抑え込んだ、というような内容)も考えると、古の七勇者の時代よりも前に聖柩が存在したような口ぶりだった。

仮に聖柩と契約の箱が別物だったとしても。トキワタリノ方舟のグラナダが当たり前のように国を守る「恵みの精霊」と話しているあたり、「初めて精霊と出会った者」が実在なら、グラナダたち古の七勇者よりも昔の人物であることだけは確かだろう。

先のマーシアの書籍でも書かれたように自然に感謝することが自然魔法のトリガーやブーストになる理由は、おそらく「創造者が、星の人間を“そういう仕組みの生命”として作ったから」だろう。

アークRの5章1幕によれば、精霊は「星の力の管理者」として創造者に生み出された存在だという。以下の発言に注目したい。

地の精霊(アーク初代):「ラマダの技は大地と大気の力を「気」として出す技」「大地への感謝によって可能になるものだ」「わきまえた者には自然も力を与える。わしら精霊とて例外ではない」

恵みの精霊(アーク初代):「エネルギーはこの世界をまわっています。誰かだけが奪いひとりじめしてはならないのです」