イベントレポート#3 南海沿線のオープンファクトリー

沿線価値向上note編集部です。

今年も南海沿線で開催されたオープンファクトリーに行ってきましたのでイベントレポートを公開します!

2022年は堺市・高石市・和泉市の「FactorISM」、河内長野市の「ワークワクワク河内長野」、泉州エリアの「泉州オープンファクトリー」、そして和歌山市で「和歌山ものづくり文化祭」が開催されました。

2020年には堺エリアのでのみ開催された南海沿線のオープンファクトリーも、2022年はなんと4エリアにまで広がり、レポートも、各エリアの内容をより面白くお伝えしています!

ぜひ最後までお付き合いください。

それでは、10月に開催されたFactorISMから、和歌山ものづくり文化祭、ワークワクワク河内長野、泉州オープンファクトリーの順にレポートしていきます!

FactorISM 10月27日(木)~10月30日(日)

昨年のFactorISMのイベントレポートは「イベントレポート#1」をご覧ください!また、FactorISMに出ている沿線企業の熱い想いについても昨年取材しています。「南海沿線いい仕事#3」で是非ご覧ください。

①河村刃物株式会社

まずは堺の伝統産業である堺打刃物の銘切り・柄付けをされている、河村刃物株式会社を見学しました。

銘切りとは、包丁の刃の部分に名前を彫ることです。

先が線状にとがった道具で、一発でたたいて線を刻み、文字にしていきます。集中力と技術力が一点に集まる瞬間です。

また、河村刃物では、「包丁を作る工程から知ってほしい」という思いから、田中打刃物製作所さんにご協力いただき鍛造見学も実施されていました。編集部では、鍛冶のこうばを持つ田中打刃物製作所に行き、軟鉄と鋼で包丁の土台を作る「鍛冶」の迫力の工程を見学しました!

堺打刃物は、分業制であることが特徴ですが、鍛冶・研ぎ・柄つけ・銘切りのそれぞれに専門とするこうばがあり、これにより各工程での精度がとてもあがるのです。

今回は、分業の中でも一番最初の工程「鍛冶」を見学しました。

職人さんが、軟鉄と鋼を合わせ、それを火に入れ、何度も何度ももたたいていきます。

写真に写っている職人の田中さんは、田中打刃物製作所の4代目として18歳から54年間も職人をされていて、72歳の今でも現役なんだそうです!圧倒的な職人のオーラを感じます。

「軟鉄と鋼を合わせて包丁にしているのは日本しかない。二つを何千回とたたくことによって、粒子が細かくなって、強くて粘り強い堺打ち刃物ができます。火の温度も重要で、自分は色で見分けているんです。」

熱い窯の中で軟鉄と鋼を溶かして、リズムよくたたいていきます。

火花が散る様子と、カンカンと響く音が美しく、いつまでも見ていたくなるような現場でした。

②伸栄鉄工株式会社

続いて向かったのは、日本の現場を支える「産業機械の縁の下の力持ち」、伸栄鉄工株式会社。

自転車の金型や梱包機、切断機等の土台や部品など、普段一般の方が目にすることのない、様々な工場で使われている産業機械の部品を作っている、100% BtoBの会社です。

ここでは、鉄に穴を開ける工程などを見学。

伸栄鉄工は常に0.01mm単位の精度を求められているそうで、それに応えるべく様々な機械が稼働しています。

「ゆっくり削って作るなら誰でも精度を高められるかもしれませんが、いかに速く行うかが私たちの使命です。また、大量生産ではなく、毎日違う図面で違う部品を作るため沢山考える必要があり、頭から煙が出る時もありますが、綺麗にできた時は嬉しいです。」

「鉄製品は気温が違うだけでも形が変わったりするので、作業の時間帯も考えます。また、部品を作るための機械は、振動と音で刃物がへたれてるか分かるんです。」

と社長の青木さん。

私たちも「ネジづくり」を体験させていただきましたが、機械を正確に扱うのがとても難しく、これを0.01mmの精度で作るなんて想像もできませんでした。

熟練の技術を目の当たりにし、まさに日本の現場を支える「縁の下の力持ち」だと感じました。

和歌山ものづくり文化祭 11月5日(土)・6日(日)

続いて和歌山ものづくり文化祭—。

和歌山市のシンボル的存在:和歌山城の目の前にある和歌山城ホールに紀北エリアのものづくり企業20社と、技を持つ職人たちが集結しました。

出展した企業は紀州漆器や棕櫚箒(しゅろほうき)の様な伝統産業から、工場の機械の金属部品や、理容師用の鋏の様に普段は気にする事が少ないけれど実は凄くお世話になっているような商品、そして和歌山大学生によるソーラーカープロジェクトまで多種多様!

例えば、紀州漆器「町宗工芸」のブースでは、曲げわっぱに絵付けをしてみたり、金属部品を作っている会社「岩橋シートワーク」のブースでは金属を曲げてLEDキャンドルランタンを作ってみたり…。

企業・そして職人さんが持つそれぞれの技術を活かしたワークショップを体験できました。

初開催の和歌山ものづくり文化祭、その2日間の来場者数は5,803名!!和歌山のものづくり職人さんたちの技術の凄さと魅力、そして圧倒的な熱意とこだわりを多くの方々が楽しみ、そして「近くにこんなものづくりがあったのか!?」という再発見の喜びを味わう事のできたまさに「文化祭」でした。

ワークワクワク河内長野 11月22日(火)~24日(木)

ワークワクワク河内長野は、メイン会場の「ゆいテラス」と河内長野市内の各企業での開催です。

編集部では、TONE株式会社に行ってきました!

TONE株式会社は1938年から続く総合工具メーカーです。

工具売り場などで、赤の背景に白字で「TONE」と書かれたロゴを見たことがある人も多いのではないでしょうか?

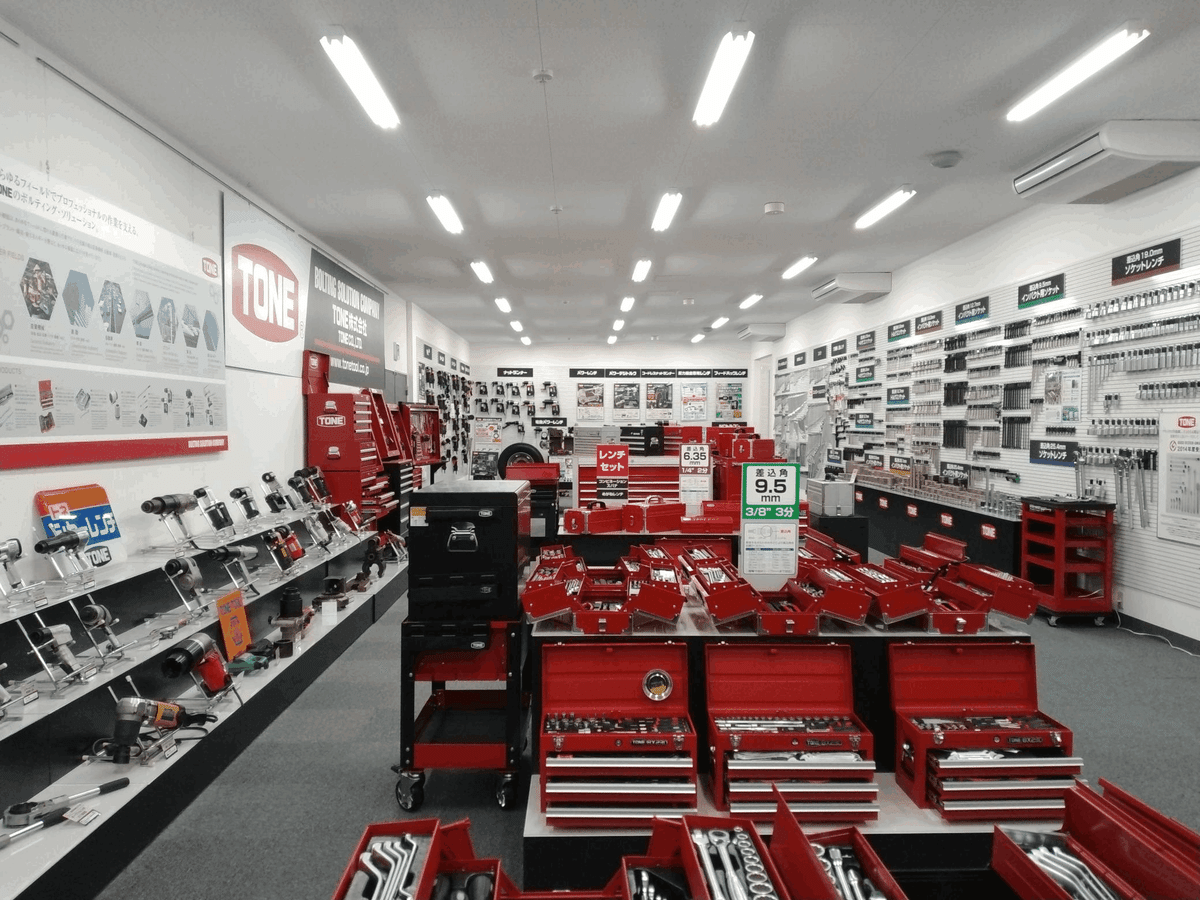

TONE株式会社のオープンファクトリーは本社内のショールームで開催されました。

まずは社員の方から沿革や製品説明をしていただきます。

驚いたのはショールームに溢れる製品数の多さ!TONE株式会社には4,000点以上の製品があり、更に毎年数多くの新製品を世に生み出しています。

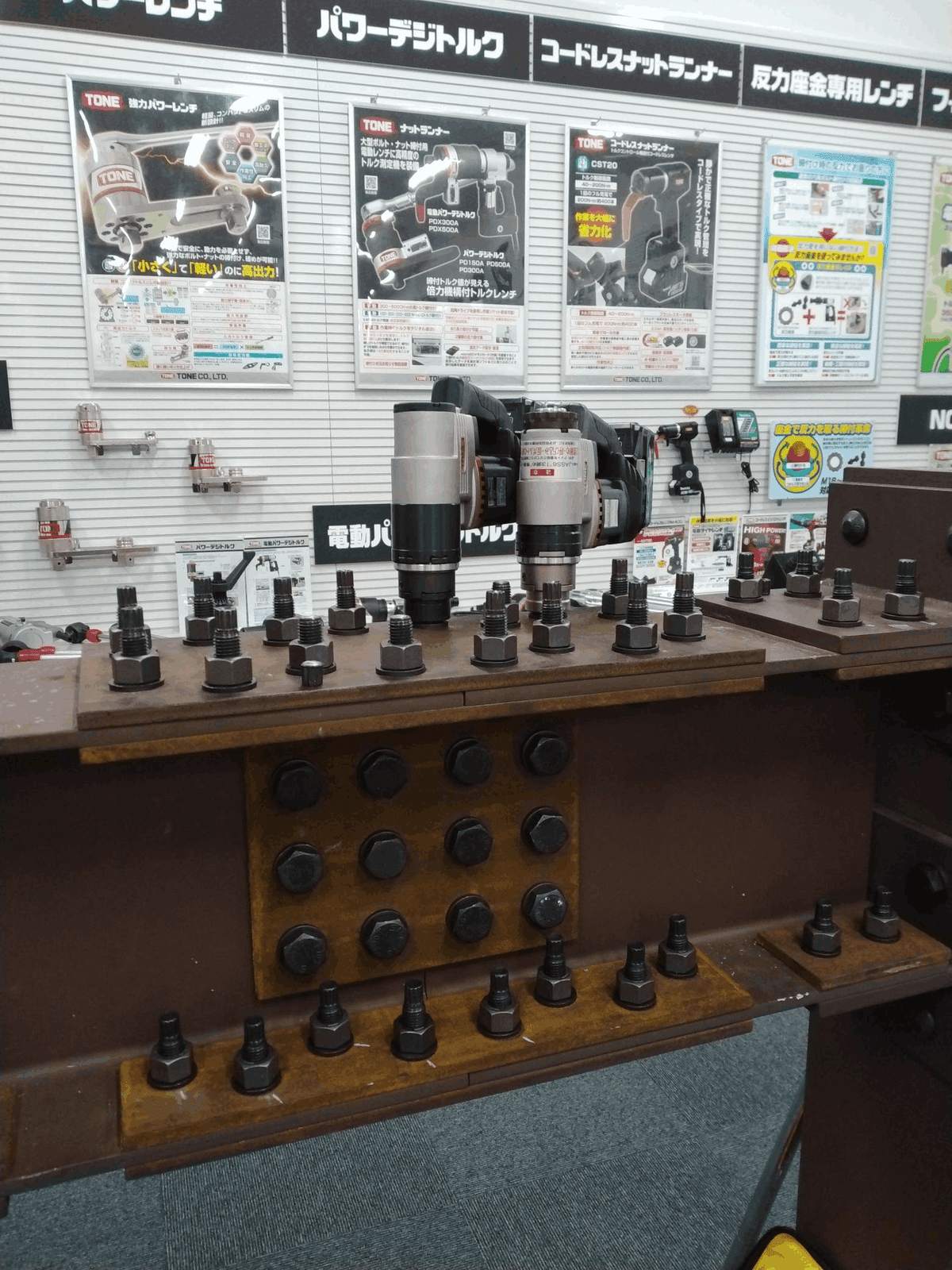

次に、実際の電動工具を使ったボルト締めの体験をさせていただきました。

体験で締めることができるボルトは、写真のような鉄骨建築で使用する大きなボルトで、こんな大きなものを締めるのは初めての体験でした。

製品以外にも、TONE株式会社が力を入れているモータースポーツに関する展示もあり、レースで優勝した本物のオートバイも展示されていました。

TONE株式会社の製品の多様さや幅広さを感じることができた見学でした。

泉州オープンファクトリー 12月1日(木)~3日(土)

泉州オープンファクトリーはメイン会場「ポートフォリオ」と、そこからのバスツアーがメインのオープンファクトリーです。

①株式会社リングヂャケット

“注文服のような着心地の既製服”を作ろうという想いのもとに

1954年大阪貝塚にて創業した株式会社リングヂャケットの自社工場を訪れました。

創業当初5名の誂え服出身者の職人を基盤とした後継職人の育成、技術の発展、継承に重きをおき、現在も一切妥協なく一貫としたMade in JAPAN、自社工場で世界最高品質のクロージングを生み出しているブランドです。

オープンファクトリー期間外では一切立ち入りができない貴重な工場見学が可能とのことで長年愛用されているリングヂャケットファンの方々のご参加も目立ちました。

「弊社の仕立ての強みは生地一枚で仕立てたような柔らかな着心地です。

硬い芯地や厚みのある肩パッドなどで構築的に仕上げたスーツも魅力的ですが我々日本人の現代的なライフスタイルを意識した『軽い着心地』余分な副資材をなるべく使わずに生地一枚で仕立てたような服、生地の特性を最大限に活かしたイタリア・ナポリ仕立てのようにソフトで丸みのある服作りが特徴です。」

とRING JACKET直営店舗より派遣されたスタッフ、兵毛さんが語ります。

リングヂャケット貝塚工場では多くの縫製工場でみられるような大きな機械音は聞こえませんでした。

手仕事を多用していること、ミシンであってもハンドメイド同様に速度を落としてゆっくりと縫製しているからです。

大量生産や効率重視のモノ作りではなく、ゆっくりと愛情をもったモノ作りがリングヂャケットの魅力でした。

②RyoUetani

続いては初めてオープンファクトリーに参加した泉北郡忠岡町のオーダーメイドの革靴メーカー「Ryo Uetani」。

代表の上谷さんはイタリアで靴製造を修行。帰国して神戸の靴メーカーで務めた後に、忠岡町で工房を開きました。上谷さん含めて2人だけの工房で、手作業で革靴を作っています。

「手作業でやっている理由は、もちろん手作業でないと生み出せない形もあるけど、なんといっても靴の雰囲気。」

工房内には様々な動物の革と、手を使って削ったり・磨いたり・叩いたりする道具が所狭しと置いてあります。見慣れない道具も沢山で、参加者からも「この道具は何ですか?」「この道具とこの道具は何が違うの?」と質問が飛び出します。

道具もヨーロッパ等様々な場所から買ってきていらっしゃっており、今使っているハンマーだけでも7本以上出てきました。

「百貨店で売っている有名な高級靴も機械生産の物があります。それは一目見ればすぐわかります。何でかと言えば、やっぱり雰囲気が違う。だから手作業で作るんですよ。」

職人の持つ感覚、これを味わうのもオープンファクトリーの醍醐味ですね。

あとがき

2020年には堺エリアでのみ開催された南海沿線のオープンファクトリーも、2022年はなんと4エリアにまで広がりました。南海電鉄の「#BIZ TAG NANKAI」での応援も3年が経ち、年を追うごとにそれぞれのイベントが魅力的になっていくのを肌で感じています。

2025年の万博を目指し、沢山の方々に南海沿線の企業の魅力を知っていただけるよう、引き続き盛り上げていきたいと思います!