日置流印西派射術の魅力と面白さ

1.はじめに

日置流印西派は、吉田一水軒印西(吉田源八郎重氏)によって創始され、歴史は正面打起し射法(成立は明治末期〜大正初期)よりもはるかに長い弓の流派です。物理学・医学が日本になかった時代に流派が成立したにもかかわらず、技術全般において力学的・生理学的に間違いがないことが筑波大学や早稲田大学などの研究によって証明されています。

射法が体系的に確立されているため、動作や力の加え方に根拠があります。よって、実際に弓の引き方がすべて矢飛び・矢所としてハッキリと現れます(矢の飛び方と矢の着点から、弓の引き方の課題点を洗い出すことが出来る)。技術が一貫していることが日置流印西派射法の魅力であり、面白さでもあります。

2.日置流印西派射術の目標

日置流印西派の技術における目標は『貫・中・久』です。

貫(か ん)・・・鎧や鉄板を射抜く貫徹力のある矢を射込むこと。

中(ちゅう)・・・発射させた矢を確実に標的に中てること。

久(きゅう)・・・貫・中の技術を両方とも永続的に体現させること。

3.貫・中・久を実現するために〜紅葉重ねの手の内と馬手の回内〜

日置流印西派射術の柱は、紅葉重ねの手の内(上記の貫中久を体現する上で不可欠な技術)です。

手の内の働きは基本的に、弓を射手頭上から見て反時計回りに捩る力を加えます。

❶ 弓の力+手の内の働きにより弦が矢を押すので、矢の飛び方が鋭くなる。

(弓の力だけでなく、弓を握った手の内の働きが加わるため)

❷ 手の内の働きによって、矢が的の右方向に向かって飛ぼうとする働きが補正されるため、確実に矢が的に向かって飛んでいく。

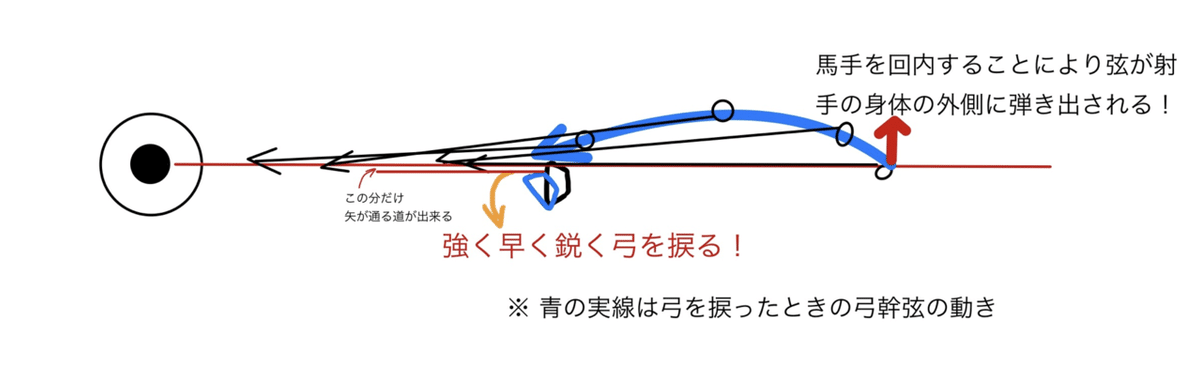

❸ 弓を捩ること+馬手の回内によって、射手の身体を避けながら弓に向かって弦が飛んでいくので射手の身体を傷つけることはない。加えて、弓が矢の通り道を避けるので、矢羽根(弓摺羽)が痛み擦り切れることがない。

❹ 手の内の働きによって、弓が出木になるのを未然に防ぐことができる。

❺ 手の内の働きが連続的になることにより、弦で矢を的方向に押し出す距離が長くなるので運動エネルギーの損失は最小限になる(力の伝達が手の内→弓→弦→矢となり、力のすべてが矢に伝わるので、弦は切れにくくなる)。

すなわち、技術が的中に有利だけでなく、射手の身体や道具にも優しいのです。

4.貫・中・久を実現するために〜紅葉重ねと馬手の回内を支える技術〜

矢を標的に向けて確実に鋭く送り出すためには、

① 弓構えでの弓・矢・手の内・取懸けの関係を変えずに弓を引くこと。

② 力を止めることなく、弓の押し引きの力を増大せしめる(応分の力)。

③ 詰合・伸合では手の内で弓を捻り、馬手の回内を増大させつつ絶え間なく伸合いながら離すこと。

④ 手の内の形は、弓構えから残心まで一切変化させない。

⑤ 両手先だけで押し引きするのではなく、体の割込みで左右に伸び合う。

弱い弓でも鋭い矢を的に送り込むことができるが、力の加え方が途切れたり方向が変わったりと少しでも変化があれば、それが動作の上での損失となり、的中の条件を満たすことが難しくなります。

5.最後に

以上のことから、日置流印西派射術は貫徹力を生み出し、確実な的中させる技術が確立しているため、正しい基本に従い技術の習得することができれば、的中を実現し継続させることができます。

6.さらにこれを付け加えたい

和弓は構造が単純な分、確実に矢を的に的中させるための技術が必要なのです。

なんか小難しいお話になってしまいました。

メリハリのない文章でした。読んでいただきありがとうございました。