第7段 故郷の神社めぐり (笠沙町)唯一の神社⑦-1野間神社

神社名:野間神社

神社名カナ:ノマジンジャ

鎮座地:〒897-1301 南さつま市笠沙町片浦4108

例祭日:二月二十日

通称:

旧社格:村社

神紋:

摂末社:

社宝:

野間神社も、一回目は、迷ってしまってリタイヤでした。今回、再Challenge(ʘᴗʘ✿)

皆さんは、ナビでも使って迷わない様に!!

御祭神

瓊々杵尊(ニニギノミコト)

木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメミコト)

火照命(ホデリノミコト)

火闌降命(ホツセリノミコト)

彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)

天神七代(テンシンシチダイ)

地祇五代(チギゴダイ)

伊弉諾尊(イサナギノミコト)

大山祇命(オオヤマツミノミコト)

猿田彦命(サルタヒコノミコト)

事勝国勝長狭命(塩土翁)(コトカツクニカツナガサノミコト(シオツチ

記事

記事

記事

由緒

勧請年代は詳かではないが、往古は野間岳頂上(五九一米)に東宮、西宮の両社があった。東宮に瓊々杵尊・木花咲耶姫命の二柱を、西宮にその三皇子を奉祀し、一の鳥居は一里余を隔てて赤生木村に石造りのものがあった。

島津忠良公は天文七年十二月の加世田攻めに際し、当社へ祈誓なされ程なく平定できたので益々崇敬篤く、同九年より毎年正月二十日には加世田屋地邸へ当社の神幸があり、神事が執行された。また、日新公は同二十三年九月東宮を、永禄十年九月西宮を改築され、その輪奐美は人々を驚かせたというが、台風のため破壊されたので東西二宮を合して一宮とした。その後、文政十三年十二月七日、社殿を野間岳八合目の東南面に遷座した。

代々藩主島津公の崇拝、尊信もことのほか篤く、宝刀・名弓名箭をはじめ、御親筆の祈願文や和歌をも奉納された。

御祭神の瓊々杵命 は高千穂山に天降りになり、皇都にふさわしい地を求め船でこの笠沙にお着きになった。この時、尊にかしづき御案内をしたのが塩焚の翁と、茅取りに出かけていた兄弟二人の翁であった。暫く御滞在の間、野間岳内堂の辺等を御巡幸なされ、当地にはこの時に因む地名や説話がいろいろ残っている。

また当社は野間岳の南北に開け、東西に影なす山も無く朝日夕日のよく指す所で、旧記、古老の口碑等とも正しく符号する吉き地にある。

ここから、野間岳に行けそうです。が、私は、それこそ、リタイヤ(勘弁スッಥ‿ಥ)

見晴らしいいんだけどね。また、次回以降に

保留🙏

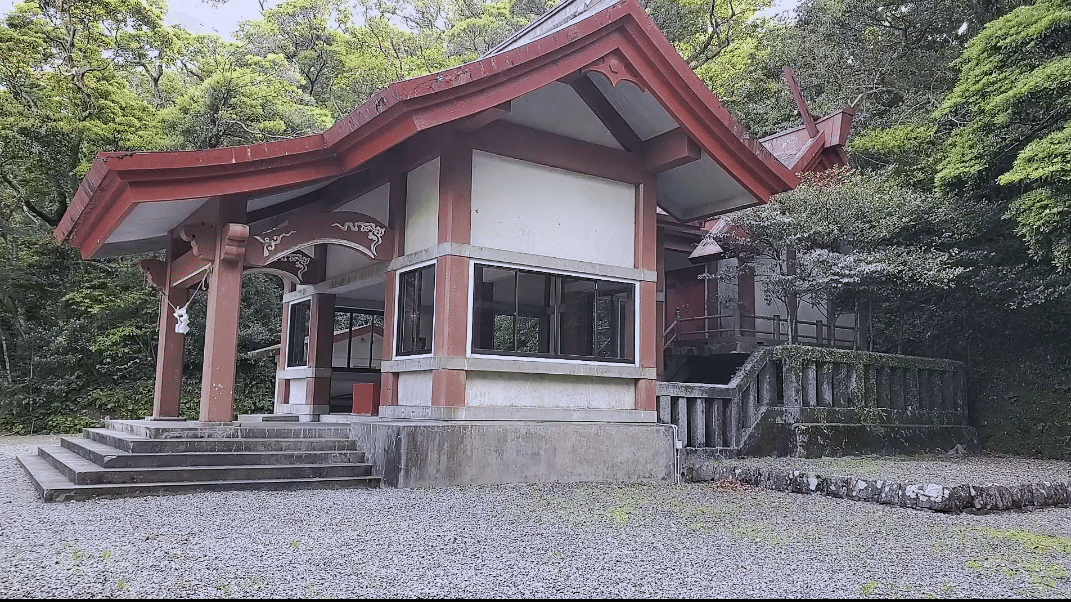

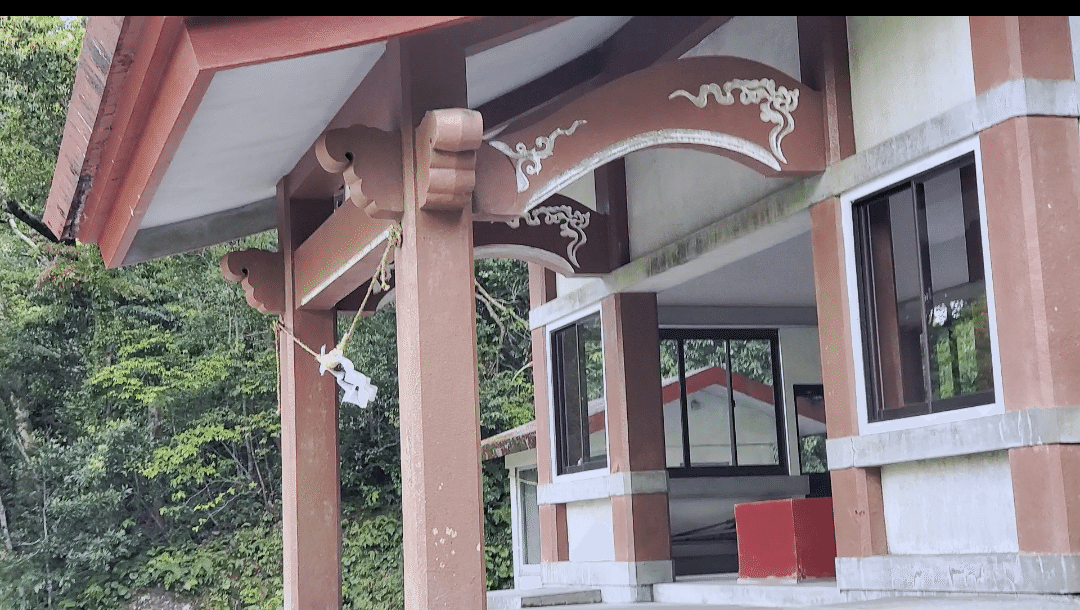

拝殿前も、きれいに手入れしてました👍👏👏

そうそう、ここのトイレ最高👍💨なんでって、

バリアフリーであ〜る👍👏おまけに、ベンチ付きなんです。まさか、こんな高いところ2と私もビックリ✧\(>o<)ノ✧

地図添付(グーグルマップ)