⑩-9 花尾神社

神社名:花尾神社

神社名カナ:ハナオジンジャ

鎮座地:〒891-1101 鹿児島市花尾町4043

例祭日:四月八日 九月二十三日

通称:

旧社格:村社

神紋:丸十

摂末社:2

社宝:丹後局愛用の刀剣・御鏡

源頼朝公御笏・御真筆

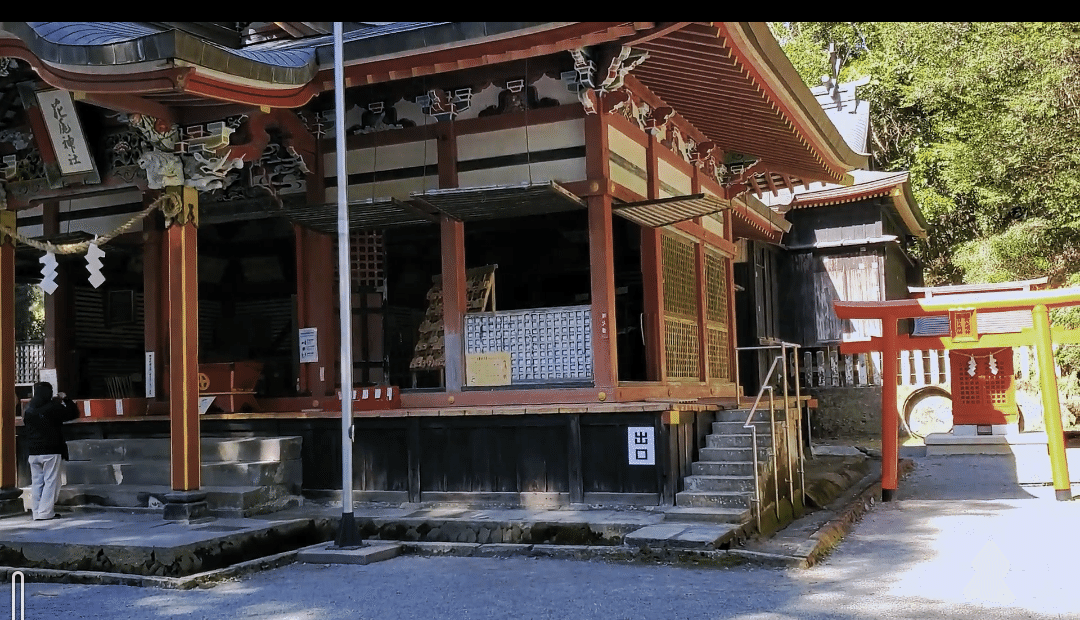

花尾神社は鹿児島県鹿児島市花尾町にある神社。江戸時代は「花尾山権現」と称する神仏混淆の神社であった。 本殿が絢爛豪華であることからその美しさを日光東照宮に例えて「さつま日光」とも呼ばれる。

御祭神

源頼朝公(ミナモトヨリトモコウ) 丹後局(タンゴノツボネ) 清和天皇(セイワテンノウ) 永金阿闍梨(ヨウギンアジャリ)

神事・芸能

九月二十三日~花尾太鼓踊り 杉木立に囲まれた花尾の社は、太鼓・鉦の音の響く中近在の人々で終日賑わう。

由緒

初代島津忠久公は源頼朝卿の庶子と伝えられ、丹後局はその生母である。忠久公が薩日隅三州の守護職に任ぜられ下向した健保六年、花尾山の麓に御堂を建て頼朝卿の御尊像を安置したのが当社の始まりとされる。

「花尾大権現廟記」によると、忠久公は養父惟宗広言と丹後局を薩摩に迎え、広言を市来の地頭職に任じ、丹後局には厚地村・東俣村を与えられたので、局はここに居を構えたという。

また僧永金は丹後局が厚く帰依した僧で、当社の別当寺平等王院及び付属三十六坊の開山となった人である。安貞元年丹後局が亡くなると遺言によりこの地に葬り、僧永金もまたここに祭られたという。参道上側に、丹後局・僧永金及び鎌倉から随従の武臣の墓が現存する。

最初の社殿は花尾山の頂上にあったと伝えられ、歴代藩主が崇敬し保護したため、社域は壮麗を極めた。現社殿は正徳三年建立の権現造で、三室の格子天井には約四百枚の草花の絵が極彩色で描かれてており、その華麗さから「さつま日光」と称される。

丹後局が忠久公を産する時、稲荷明神の助けで安産であったことから、特に安産の神としての信仰が篤く、局の墓の苔をお守りに戴く習慣がある。

☆☆鳥居くぐってから、ゆっくりと周りを堪能しながらも、本殿の方に歩く… 歩く…ゆっくり…ゆっくり…

自然の中にある神社別名 "さつま日光"と言われてる。実際、参拝すると……🤔👍