バミューダトライアングルという危うさとリスク社会論

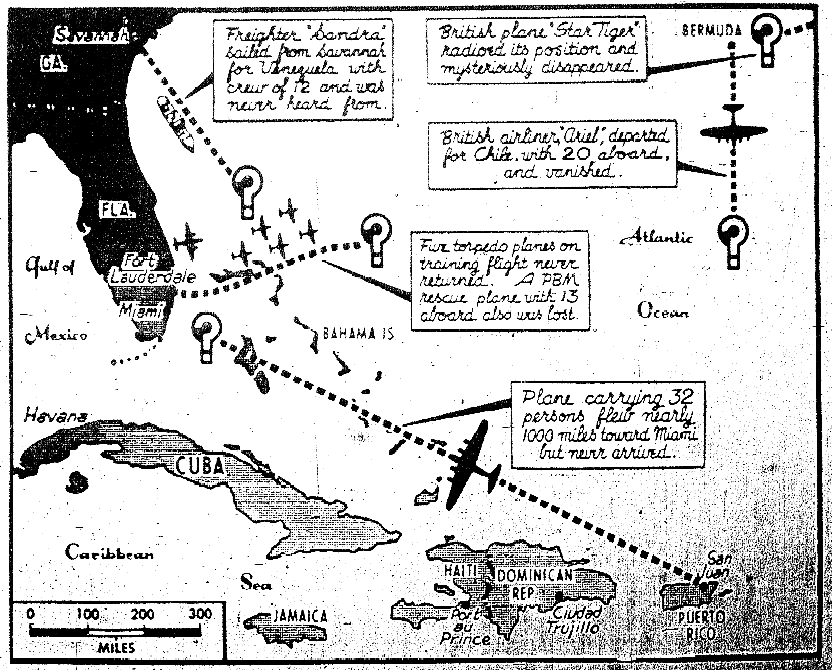

日本でも都市伝説や怖い話の中で、バミューダトライアングルという単語が出てきた。これは、フロリダ州、バミューダ諸島、プエルトリコを結ぶ三角形の海域のことを意味する。

この海域では、不思議な失踪事件が報告されていた。

一番有名な失踪事件は、1945年に発生した「フライト19事件」であろう。

フライト19事件

1945年12月5日、アメリカ海軍の5機の戦闘機が訓練飛行中に行方不明となった。パイロットは飛行中「方向感覚を失った」と報告し、「海が光っている」という通信を最後に連絡が途絶えた。その後、救助活動に派遣された飛行艇も行方不明となり、計27人が消息を絶ったという。

このフライト19事件は、様々な憶測が飛び交った。フライト19は宇宙人やUFOの襲撃を受けて誘拐された、魔の海域に潜む未確認生命体に食われてしまった、軍の秘密実験によって消失した、などである。

この事件は、バミューダトライアングルでの失踪事件を紐解く際に、欠かせないケースとして存在する。

バミューダトライアングルの都市伝説から見る社会的な不安要素

現代と当時の技術や背景を差異化できない

そもそも、フライト19のような飛行機事故は、当時頻発していた。

第二次世界大戦後の航空技術は急速に発展していたが、現代のように高精度のGPSや気象観測システムはなかった。

旅客機同士の正面衝突を防止する装置が設置されたのも、ここ30年での出来事である。加えて、正確な領空のライン、レーダーなども現代のものと比べると非常にあいまいで、当時の空はほとんど無法地帯だった。

日本においても、戦後の旅客機事故はレーダーシステムが脆弱であったため、衝突事故が多い。

当時はコンパスなどの比較的アナログな機器に依存していたため、パイロットの方向感覚が何よりもものを言った。

私たちは、現代の尺度で過去を語ってしまう。そうしたバイアスが、このフライト19事件を異質な事件として認識してしまったといっても過言ではないだろう。

それは、パイロット技術にもいえる。

戦後、航空業界は混乱期であったといえる。戦争で経験豊富なパイロットが戦死したため、残っているのは比較的若いパイロットか、経験不足のまま任務に就いていた軍人だった。

現代では、精度の高い訓練や試験を突破してパイロットになるのが一般的であるが、当時の航空業界にそのような余裕はなかった可能性がある。

また、フライト19のパイロットたちも多くが訓練中の新人であった。

通信技術の精度も見過ごせない。

当時の航空機と地上の通信設備は非常に未熟で、通信不良が頻繁に起こっていたという。

つまり、管制塔や指令室の誘導には限界があったのである。

これは船舶の行方不明でも同様である。

つまり、フライト19事件を含めたバミューダトライアングルも、世界各地で発生している航空機事故や船舶事故と同じなのである。

伝説化の影響

では、なぜここまでバミューダトライアングルが異質な海域として見られるようになってしまったのだろうか。

そもそも、バミューダトライアングルが最初に注目されたのはいつなのだろうか。

これには諸説あるが、1950年に小説家エドワード・ヴァン・ウィンクル・ジョーンズが、皆さんも名前だけはご存じの『AP通信・Associated Press』の記事の中でバミューダトライアングルについて言及したのが最初であるとされる。

彼は、記事の中でバミューダトライアングルで発生する事故を「ミステリー」として語っている。

EVWジョーンズ マイアミAP通信記者

その狭い海域は、古代人も知っている広大な地球の一部であり、失われた霧のかかった辺境と同じである。

略

その海域は広大な未知の世界となり、百人以上の人々が短い期間に、飛行や航海をし、かつての大航海時代において船が飲み込まれたように、また飲み込まれていく。

サンドラ号は無線機を搭載していた。全長350フィートの貨物船で、12人の乗組員を乗せてマイアミからサバンナへと航海した。そこではベネズエラのプエルト・カベロ行きの殺虫剤300トンが積まれていた。サンドラ号は出航し、跡形もなく姿を消した。

1950年6月16日に捜索は中止された。この船と乗員12名の運命は公式に「謎」として記録された。

プエルトリコのサンファンで飛行機に乗り、マイアミまで1,000マイルを飛んだ32人は今どこにいるのだろうか?

1948年12月27日午前4時の無線メッセージでは、彼らが目的地の50マイル南にいると報告されていた。彼らは到着しなかった。

重要なのは、AP通信の記事は事実を列挙しただけで、他の情報は与えていないという点である。しかし、「ミステリー」という言葉を用いて人々の関心や不安を煽っているのもまた事実である。

その後、1974年チャールズ・ベルリッツという作家が『バミューダトライアングル』という著作を書き、ベストセラーとなった。ベルリッツは単なる航空機事故や船舶事故を「超自然的な現象」として描いたため、世界的にバミューダトライアングルが知られることとなった。

その後、バミューダトライアングルの伝説は、メディアのもたらす大衆消費の的となった。映画やドラマ、ドキュメンタリー風のバラエティ番組の中で、当時流行した宇宙人やUFO、海底都市アトランティスなどの要素を付け加えて、面白おかしく取り上げたのである。

そうすることで「バミューダトライアングル」は、単なる気象条件の厳しい海域から「魔の海域」として恐れられるようになった。

航空機や船舶の技術が未だに未熟だとは考えないのである。

筆者としては、このバミューダトライアングル伝説の問題として、フェイクニュースとまでは行かずとも、マスコミのもたらす「センセーショナリズム」や「事実の誇張」、「不適切な根拠」などが拡散されたことで、解決できたはずの将来の航空機事故や船舶事故が起こっていたという点を指摘したい。

そもそも、バミューダトライアングルでの失踪事件の数は、他の交通量の多い海域と比べて特に多いわけではなく、国際的な海洋や航空の事故統計に基づくと、事故率は標準的な範囲内である。

そうした報道が一切されない中で、バミューダトライアングルだけが魔の海域として取り上げられていたということは「娯楽」や「ロマン」で片づけられる話ではない。

実際に事故が発生し、その原因が不明であれば、当時の人々は何よりも科学技術の不確実さに注目するべきであったのだ。

マスコミがフィクション世界と事実を混合し、エンタメとして発信するのは科学に対する冒とくである。

バミューダトライアングルとリスク社会論

リスク社会論は、ウルリッヒ・ベックやアンソニー・ギデンズによって提唱され、特に近代以降における、科学技術がもたらす人工的なリスクに関する分析枠組みとして提示された理論である。

このリスク社会論を紐解けば、航空技術やそれらに関連する技術は「新たなリスクを再生産する」のである。

昔、人は困窮しており、世界を知らず、言語も幅広くなかった。そこで空を飛ぶための技術を作った。しかし、それは戦争に利用されたり、思わぬ破滅的な事故をもたらした。こうした技術が発展したとしても、新たなリスクが予測される。

つまり、この世は「リスク社会」なのである。

我々が、バミューダトライアングルから得られる教訓は次の通りである。

第一に、私たちが住む現代社会における技術は「最善」であって、「完全」ではない。常に見えないリスクに付きまとわれているのである。

当時の航空技術は「完璧」であると考えられていたかもしれない。しかし、それは将来的な技術革新と比較するとあまりにもお粗末なのである。我々の今いるこの瞬間の技術は、未来時間と比べると圧倒的に劣っているのだということを自覚しなければならない。

我々は技術革新をしていく中で、現時点での「最善」を選択しているに過ぎないのである。

第二に、メディアの科学知識は完璧でない。

専門家に取材しようが、行政機関に問い合わせようが、そこには「売れるため」のバイアスがかかるものである。

そのため、「今そこにあるリスク」を見逃し、社会不安を増幅させる(メディアによるリスク増幅効果)可能性がある。

私たち受け手は、常にメディアのバイアスに突き動かされ、リスク認識を歪ませるのである。

これは何もマスコミだけの話ではない。

インターネットもまたリスク認識の歪みに貢献する不完全な情報源なのである。

バミューダトライアングルが我々に掲げる教訓は、「振興技術」の不完全さであり、現在のAI技術、ナノテクノロジー、ドローン、さらなるインターネット技術のリスクも、科学的説明の追い付かない現象の一端を担ってしまう可能性を含んでいるということである。

いいなと思ったら応援しよう!