税理士になるまで#11次の科目

8月30日の金曜日、資格の大原新宿校で国税徴収法の申し込みを行った。

前日のセミナーで貰った入学金免除券に加え、大学生協の割引が適用されたので、トータルで1万円程安く申し込めた。

講義が始まるのは9月12日からである。

初受験の8月6日以降、勉強を一切していないので、そろそろ再開したいと考えている。どうせなら9月1日から開講してほしい。

この科目を選んだ理由は、勉強内容の大半が暗記を占めるという点にある。

国税徴収法は、理論がほぼ100%で構成される科目である。

これは、全9科目ある税法の中で、唯一といえる。

実際には配当計算という論点があるが、電卓が不要なレベルかつ、本試験での出題頻度は非常に低いそうだ。

机と向き合う必要のある計算に対し、理論の暗記は場所を選ばない。

ベッドや公園で暗記を行い、声を出し辛い電車や自習室では黙読・暗唱による復習が可能である。

社会人受験生に比べ、学生の私は時間の面でアドバンテージがある。

理論集さえ手元にあれば、いつでも・どこでも勉強できる点を踏まえると、学生にとって非常に有利な科目ではないかと思う。

もちろん、実務にほとんど生かせない科目、大手事務所の採用に不利といったデメリットもある。しかし、私は合格を最優先に考えており、大手の事務所にも興味はない。

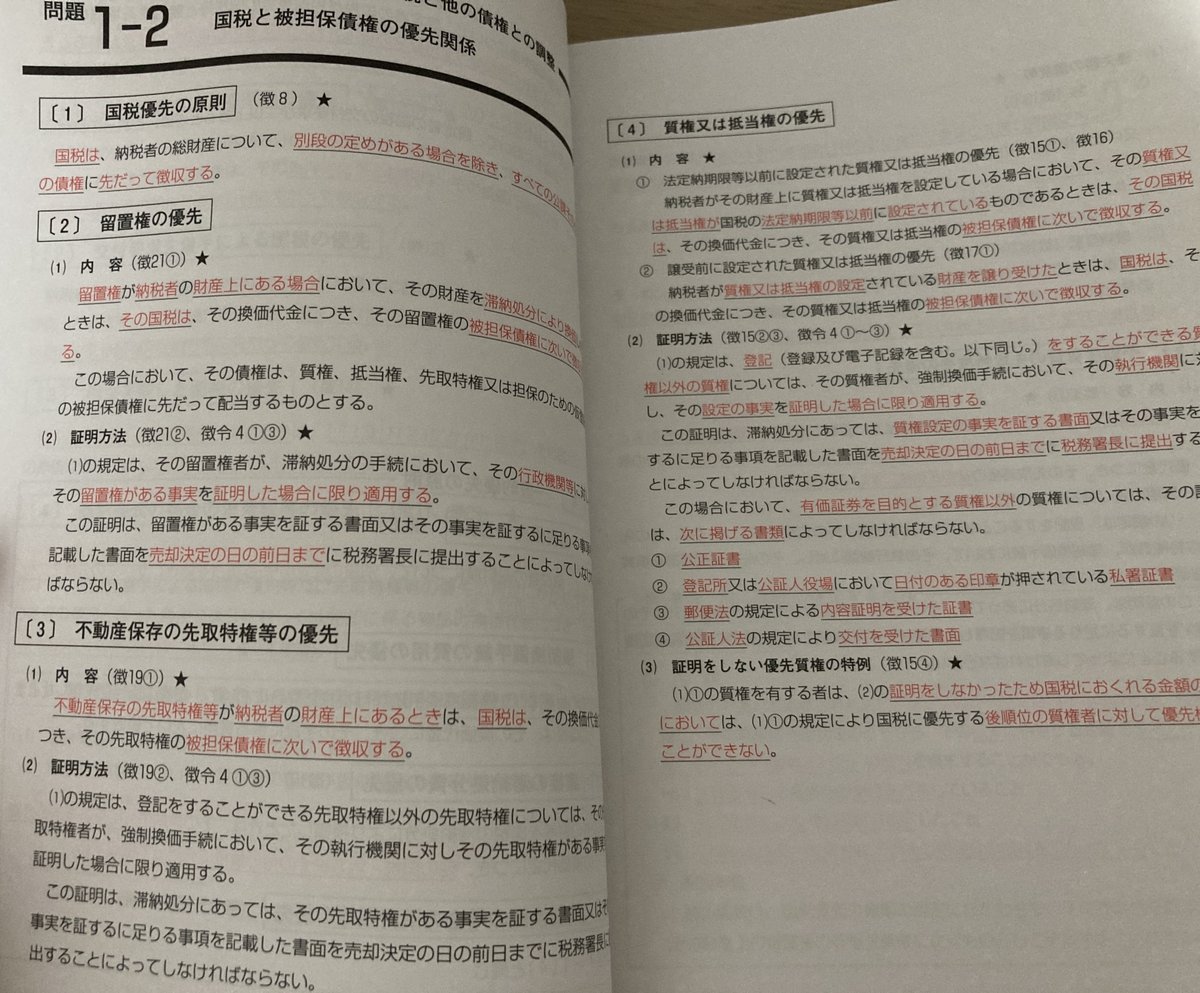

理論は「てにをは」を含む全文を一言一句覚える必要がある。

ただし、句読点の位置まで覚える必要はない。

また、単なる丸暗記ではなく、意味や背景もきちんと理解しなければならい。

勉強開始前の時点では、上記画像のようなものを49題も覚えられる自信はないが、合格者がいる以上、時間さえ掛ければできるものだと信じている。

今年受験した科目について

今年受験した簿財の結果は、11月末~12月上旬辺りに届く。

前回の記事にも書いたが、点数だけを見ると簿記論はボーダーより少し上、財表はギリギリだった。

しかし、ランク別の正答率で比較すると、

簿記論…Aランク77%、Bランク50%、Cランク6.25%

財表…Aランク82%、Bランク36.6%、Cランク4.7%

と、重要項目の正答率は財表の方が高い結果となった。

ネットの情報によると、会計科目はAランク8割以上、Bランクがある程度取れていれば、合格可能性は十分にあるとのことだった。したがって、得点だけで考えると簿記論に、重要項目の正答率で考えると財表に可能性があると言える。

結局、2科目合格するかもしれないし、片方だけかもしれない。もしくは両方落ちるかもしれないといった、非常に微妙な出来である。

来年度の負担を考えると、せめて1科目は合格していてほしい。