2024/06/30 山登りの気温逓減率の実際(尾瀬 至仏山)

6/29から30にかけて、梅雨の合間を縫って尾瀬の至仏山に登ってきました。

日程はしばらく前に決めざるを得ないのですが、うまいこと低気圧と前線の隙間にはまってラッキーでした。

尾瀬と山はよかったのですが、それはそれでおいといて、今回はケストレルの計測機器を新しく持っていって面白かったのでその話です。

1日目は「山の鼻小屋」(標高1400m)に泊まり、翌日06:00から至仏山(標高2200m)に登って、鳩待峠(標高1600m)に戻ってきます。

標高はだいたい800m登って、600m降りてくることになります。

気温逓減率はだいたい5.5℃~6.5℃/kmと言われているので、理論値では登りで4.4℃~5.2℃下がることになりますが、朝から昼にかけて登っているので日射による昇温も加味するともっと小さくなることが予想されます。

観測結果を見てみると、あれ、6℃も下がっている。ザックの横ポケット(メッシュ)に入れておいたのでベストの環境ではなかったけど、逓減率にすると7.6℃/kmだからこれはずいぶん大きいように思います。雨の前後で湿度も高かったし(湿潤大気の方が潜熱があるので逓減率は小さい)、違和感があります。

もうちょっと詳しく見てみよう。

気温と気圧を並べてみます。

まず、(1)最初のグラフでもわかるけど、7時~8時の間、820hPa~800hPaに相当する標高を歩いている間、標高が高くなると温度が上がる逆転層になっている。

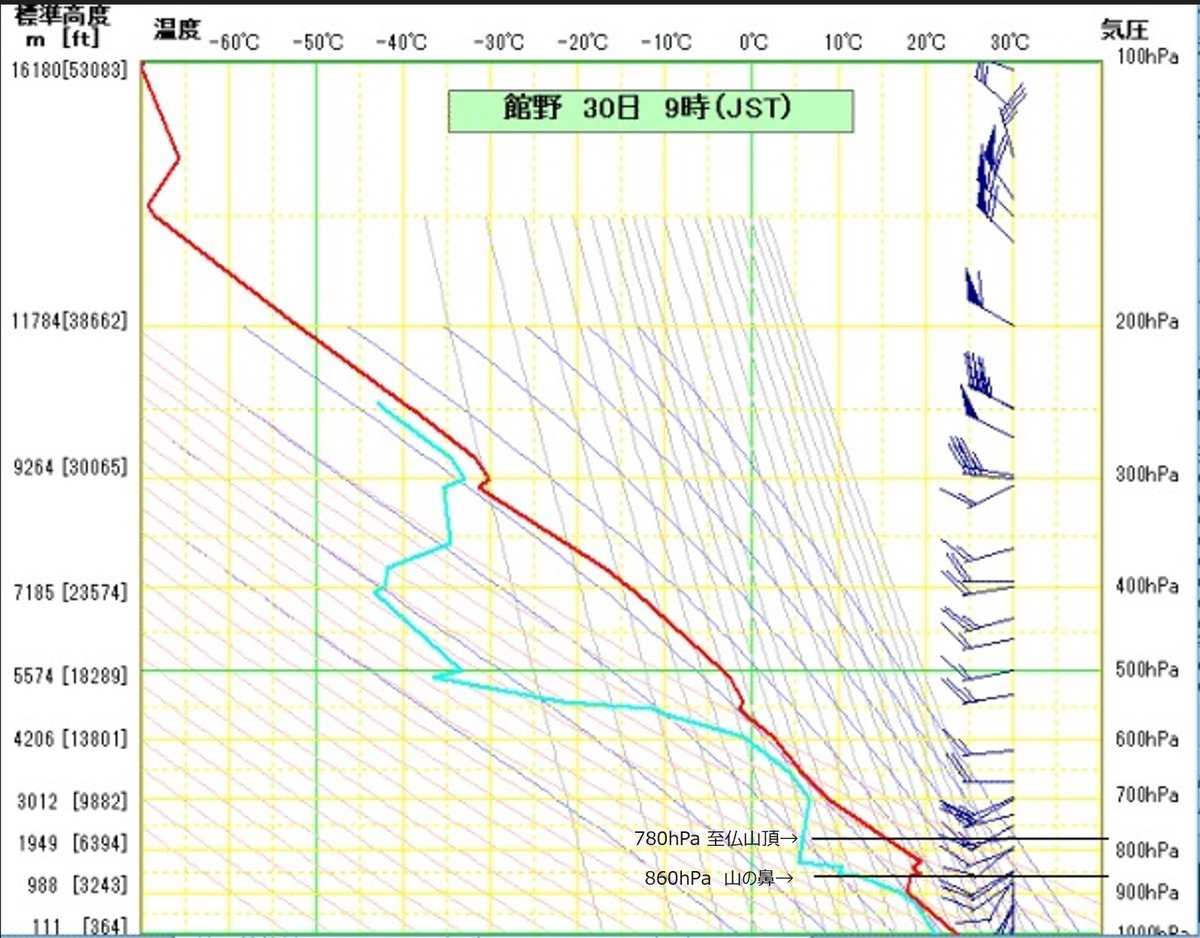

同日9時の館野(つくば)のエマグラムをみると、950hPa~850hPaが逆転層になっていて、地形も場所も違うので単純には言えないけれども、至仏山でも同様に逆転層ができていた可能性は確かにあります。

ただ、逆転層があったのならば、逓減率はその分小さくなるはずなので、理由にはなっていない。

気温が一番低かったタイミングをよく見てみると、

(2)気温が一番低いのは、山頂(8:45到着)ではなく、そのあと稜線を歩いている間に下がっている。

ということがわかりました。

山頂に到着した時点では18℃ぐらいですので、山の鼻からの標高差800mに対して3℃の低下、逓減率は3.8℃/kmになります。これは理論値より小さいですが、逆転層があったことを考えるとそんなもんかなと思います。

稜線で気温が下がった理由は、単純に風が通るようになったので移流があったのだと思います。気温逓減率は単に空気が持ち上がった時の気温の低下率なので、寒気や暖気の移流、日射や地表からの影響は含まれていないのです。

実際、風速は一番強かった時に図ってみたら7m/s、一時的に小至仏山ではパラっと雨に降られました。

高々800mを直登するだけでも、理論値通りではないなあ、というお話でした。計測機器があるとちゃんとわかって面白ですね。