00-「平成」という時代とファシリテーター、ワークショップデザイナーに至るまで

少々壮大だが「平成をふりかえる」ことから初めてみたい。

私は1980年生まれ、バブル崩壊から就職氷河期を10代で過ごした我々はロストジェネレーション(失われた世代)と言われる。なんとも失礼な話だな、と思いつつ、失われていったものが多い時代を確かに生きてきた。

では平成では何が消えたのかと言えば、まず「正解」が消えた。つぎに「つながり」が。そして「希望」が。消えたと表現すると、本当に身も蓋もないが、むしろ平成という時代はそれらを「どう創るか」に注力する時代だっただろう。その中で、私はワークショップやファシリテーションに出会い、未来を感じ、学び、活用し、自らの在り方を変えてきた。

・社会の「あたりまえ」が揺れた

バブル崩壊後の90年代半ば、私は高校生であった。大企業の営業と販売を担っていた私の父親は完全にあおりをうけ、早期退職をした。父親には反抗心もあったが、やはり「家のことは父親が決める」という背中を見ていた私にとって、社会に翻弄され疲弊していく父親の姿は直視しにくかったし、テレビで騒がれる「リストラ」というものに父親が該当することも素直に受け入れることはできなかった。そして2000年代前半、大学生時代は就職氷河期であり、周囲も自分含めて中々決まらず、今でいうところの「ブラック会社」も多い一方、会社は会社で「嫌なら、辞めれば」という態度と「この仕事にしがみつかなければ他はない」という後のなさから、心身のバランスを崩し、辞職する友人も少なくなかった。今みたいに地方で暮らすカタチや、NPOなどで社会貢献を仕事にする、という価値観もほとんどなく、なんとなく大きな流れの中で食いつなぎながら「なんかおかしい」とふつふつと想いを募らせていた時代だった。そういう身の丈の状況と並行し、オウム真理教の一連事件、9.11の同時多発テロから「勉強できてても、こういうことするってどういうこと?」「アメリカって世界の代表みたいなふるまいしていたけど、ちゃうかったんや」みたいな揺さぶりをうけ、「何が正解やねん」と「正解を疑うことがあたりまえ」になった初めての世代であろう。

そして、90年代を象徴するのはインターネットであり、携帯電話の普及であろう。高校生時代には「Windows95」を報道する世間の喧噪をボンヤリとみているだけだったが、大学は芸大だったこともあり、時代に敏感な友人達がYahoo!を触りながら「ネットサーフィンだ」と聞いた事もない単語を発していたり「2チャンネルがどうたらこうたら」と楽しげに語りながら、オタク文化を存分に享受していた。もちろん、自分も今まで好きなジャンルや興味のある情報を手に入れるため、雑誌を買ってくまなく読んだり、古本屋や劇場、ギャラリー、美術館を巡りながら、そこに置いてあるフライヤーやフリーペーパーから次の新しい情報を仕入れていたわけだが、インターネットは情報がすぐに手に入るばかりでなく、その界隈の人たちとすぐに連絡が取り合えることが衝撃だった。自分たちの好きな人たちや趣味の合うコミュニティで集い、そこのルールでそれぞれが活動していくことが顕著になっていったが、その反面、地縁コミュニティとのやりとり、異なる価値観の人との出会いなどは激減していった。“ひきこもり”なんて言葉が社会問題になったり、“ジャンルの蛸壺化”とか言われ始めたのは、1990年代後半から2000年代前半だったではないだろうか。ある種、今まで避けては通れなかった「付き合い的つながり」をやる必要もなくなり、インターネットを介したコミュニティでの付き合い方を、私たちの社会は熟成させていった。

それ故か、私は一方で、日常にアートを介入させる活動に興味があったし、異なるジャンル同士の掛け合わせや、地方の習わしや祭りへのフィールドワークに新鮮味を感じ、大学時代はそれらの活動に没頭していた。特に「美術館やギャラリーではない場所で展示するアートとは何か(サイトスペシフィックアート=その場固有の表現)」という視点がもっぱらの関心ごとで、学生時代にはビジネス街での展覧会や、財団法人伊丹市文化振興財団職員時代では文化ホールのエントランス空間を活かした展覧会を立ち上げたこともあった。

しかし普段そこを利用する人達からは作品として扱われず、作品破損など不本意な結果を招いたり、他のまちなかでのアートプロジェクトを観ても、地域の人達よりアート業界を見ているようなアーティストの姿勢や態度が見受けられた時、「無理して“美術”をやってもお互い不幸だ」「その場の特徴を活かし、新しい視点や気づきを与えることを大切にするなら、“美術”にこだわらなくてもいいんじゃないか」「その場だからできることを創造していくことが、結果的にサイトスペシフィックアートが目指すことを達成できるのではないか」という結論に至った。

一方で、伊丹市の文化施設を運営管理する財団法人伊丹市文化振興財団(現・公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団)の職員として自分のおかれている状況を見渡して見た時、長期的な不況から近鉄劇場や扇町ミュージアムスクエアといった先進的かつ全国モデルともなるような民間の劇場でさえ、続々と閉館していくのを見ると「いくら公共の文化施設と言っても、何もせねば行政や市民から「ハコモノ」と突っ込まれ、民間とのコスト競争にさらされるんだろうな」と予見でき、思い切って施設から地域へ飛び出し、街を舞台にしたプロジェクトを手がけることが必要なのではと思えた。

・「大きな1より、小さな10」という発想

当時の私は、この時から「何かやるには打上げ花火的に“どどーん”と」とか「周囲から協賛金や広告をとって予算確保をする」という価値観にはまったくピンと来ず「そもそも、もう誰もお金なんて出してくれない」「そもそも、全員、一生懸命活動しているから、新しいことにさける労力はない」というネガティブな前提からスタートし「それをどうポジティブにするか」という視点の転換をベースに、“地域のつながり”をちょっと変わった切り口でプロジェクト化する企画をスタートさせた。「伊丹オトラク」(2005年〜)や「鳴く虫と郷町」(2006年〜)は、その最たるもので、担当者は私一人体制で、予算0円〜5万円から始まり、数年後には地域全体を巻き込むプロジェクトに成長し、数々のメディアに取り上げられることとなった。思いもみないカタチで周囲から反応があったり、新聞やメディアに取り上げられることが多かったことは、そんな時代の背景に、自分の関心ごとの親和性が高かったからなのかな、と思う。

※伊丹オトラク、鳴く虫と郷町の立ち上げに関する記述は、経済産業省による「街元気 まちづくりコラム」(第55回 まちづくりコラム 「遊び心にこだわるまちづくり」中脇健児)を参照してほしい。2011年に書いたコラムなので、プロセスデザインやプロジェクトファシリテーションに関する考察は未熟であるが、初期衝動や視点の置き方などはみずみずしく表現できていると思っている。

「正解」がない時代だからこそ、明快なゴールを決めて進むやり方ではなく「できる中からどうやるか」と舵をきれたのが、成功要因であっただろう。明快なゴールを決めるための議論で疲れたり、やる前から関係性が悪化するような事例を横目でも見てきたからこそ、意義や理念の練り上げを重視することが「正解」とは思えなかった。そして、お金もなく大規模な催しが期待できない以上、小さな点の集積や連携をコトづくりにするか、企画の意外性で勝負するわけだが、深く議論せずにとりあえず実現化していくには、元々それぞれがやっていることを利用する、アレンジする、という手法をとるしかなかった。

しかし、自分の立ち上げたプロジェクトが予想以上に拡がってはいくものの、やはり「正解」がないことにはかわりなく、関わる人たちがそれぞれの「正解」像を語り始めたとき、プロジェクトも私自身も次のフェーズに入った。

・ファシリテーションとの出会い

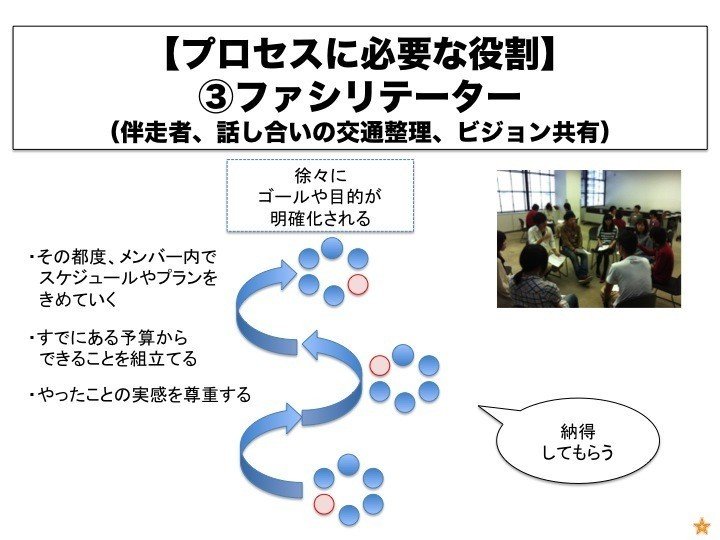

たぶん、従来のまちづくりや企画のプロデュースというものは、プレイヤーとプランナーがいれば問題なかった。大局観をみつめ、ビジョンを描き、計画をつくり、現場に「目指すべきはあそこだ」「このように行こう」と旗をたてたり導く役のプランナーと、現場をどんどんドライブさせていくプレイヤーだ。しかし、確固たる正解が見えない、もしくは関わる人の数だけ正解があるようになってしまった以上、プレイヤーとプランナーの間で「頭では理解できるが、納得できない。腹落ちしない」という溝が生まれることが多くなった。そんな時、“一緒に考える”“伴走する”という存在が不可欠になってきた。それがファシリテーターだ。

私自身、まさか自分がファシリテーター的なふるまいがハマるとは全く思っておらず、むしろそんな役割があることも知らず、当時は関係者一人一人、個別にヒアリングしながら、自分で策を練り、実現化していくプランナー兼プレイヤータイプだった。

2009年頃、転機が訪れる。地域の人達から「自分たちもこの取組みを一緒に考えたい」と言われた時、率直な感想は「めんどくさいことになってきた」である。「話し合い」をすると「市外からもっと人が呼べる取組みにしよう」というようなわかりやすく大勢が賛同しやすい流れになったり、声の大きい人の意見が全体を引っ張る、ということになりがちなので「話し合い」はしたくなかったのが本音であった。しかし、さすがにずっとやらないわけにもいかなくなって「こうなったら仕方ない。でも集まった人達の時間を無駄にしたり、変な言い合いになって、険悪になることだけは避けよう」と話し合いの仕方や意見の出し方、整理の仕方を自分なりに準備して手探りながら挑んだ。学生時代、情報や思考の整理術としてKJ法を手がけていたこともあり、それを会議の意見の整理にも応用できるのはないかと(当時、ワークショップやファシリテーションということなど全く知らなかった)、話し合いでの意見を全部、書き出し、付箋で整理しながら見える化を試みたり、その上で今後の展開をつくりあげ、建設的な話し合いを手がけた。

「中脇くんの手がける会議は、いつもオモシロい」「こんな会議、参加したことない」と予想外の反応と、今まで一つ一つ根回ししていた手間も大幅になくなったので「こんな話し合いなら、大歓迎」という気持ちに変わり、話し合いをどうデザインしていくか、というのが興味の中心になっていった。

後に「どうやら、これがワークショップ、ファシリテーションというらしい」と後から知り、あらためて大阪大学の「ワークショップデザイナー育成プログラム」(現在は閉講)に参加し、体系だった学びを深めた。それと並行に、ワークショップを会議のデザインと捉えるばかりでなく、プロジェクトの進行具合、プロセスそのものにワークショップの考えが当てはまるんじゃないか、と自分の在り方が大きく変わる出来事があった。

・ワークショップの時間軸を年単位で捉える

「鳴く虫と郷町」で関わる人達と話し合いを重ねながら、それぞれの「やりたい」をふんわりとコーディネートしていた時、プラネタリウムを有する伊丹市立こども文化科学館さんから「こども向けの番組に鳴く虫クイズを混ぜながらやっていきたい」といった提案をうけた時のことだった。最初の印象は「それは違うんちゃうかなあ」である。当初、「鳴く虫と郷町」は“秋、癒し、和”といったイメージだったので、プラネタリウムには“虫の音による大人向けのヒーリング空間”という展開をもっていた。遠回しに「アロマと鳴く虫の音色のコラボレーションとかで“疲れたお父さんお母さんへの一時の休息”みたいな取組みもどうです?」と何回か言ったりしたのだが、やんわりとかわされ続けたため「やっぱり、当事者のやりたいことじゃないと届かないなあ」「仕方ない…」という後ろ向きな気持ちで見守ることにした。ところが、3年ぐらいたつと、プラネタリウムの番組自体のクオリティもあがっていたし(相変わらず癒しとはほど遠かったけど、こどもが虫や自然に興味を持つ仕掛けや工夫が随所に見られた)、まちなかの広場で星見会を手がけたり、銀行の敷地で商店街さんと一緒にサイエンスショーなどを手がけたり、独自の発展を成し遂げ、私が当初想像もしなかった展開を、彼らのやり方で、「鳴く虫と郷町」をより面白くしてくれていた。

「僕の世界観だけではわからないものも生まれるし、本人らがやりたいことをずっと伸ばしていく方が、その人たちの企画になるんだなあ」と思い、またそんな動きが続々と生まれる状況になった時に「地域固有の表現って、その場にいる人たちが取り組むことそのものでは? そこに変化をつけたり、新しい出会いや価値を生んでいく、そんな話し合いやプロセスのデザインこそ、もしかしたら、自分がずっと探っていたサイトスペシフィックアートにふさわしい態度かもしれない」と、ワークショップの考えやファシリテーターとしての在り方を、3〜5年かけるプロジェクトプロセスに落とし込むばかりでなく、日常のふるまいにまで定着させたいと決意した瞬間だった。それから数年後に私は「場とコトLAB」を立ち上げ、伊丹市文化振興財団職員とダブルワークをしながら地固めを行い、2016年に完全に独立することとなった。

ふりかえれば「正解もつながりもなくなった」という時代背景だったからこそ、大きなコトとは決別せざるえなかったし、小さな集積をどうみせるか、つくるかという方法を選ばざるえなかったことで、「集いたくなる、つながる場」の創り方と納得解(その場の正解)を紡ぎ出し方を必然的に手がけることになった。そしてそれがファシリテーションやワークショップと非常に親和性が高く、自分の在り方としてそれらを引き受けて10年が経とうとしている。

自分の仕事も多岐に渡るようになってきた。地域活動や場づくり、組織運営、アクティブラーニングなど、人と関わり合うことを夢見る人から悩みを持った人達に向けてワークショップやファシリテーションのノウハウを伝える連続講座、市民参加型・協働型のプロジェクトを進めていきたい地域や施設の仕組み構築と伴走支援、課題につまづいている案件へのプランニングなどなど。それに並行して徐々に増えているのは、視点の変え方や思考の転換を促すことを期待する講座や大学授業だ。「答えのなさ」と「つながりの希薄さ・閉塞感」に風穴を開けようとする点でいずれも共通している。

自分が今、ファシリテーションやワークショップを徹底的に掘り下げているのは、活動が多岐に渡る故に、自分の仕掛けがあまりにも複雑化してきたことから、自分で体系的に整理したいと考えたからだ。今後、このnoteにおいて具体的な事例から幅のあるワークショップデザインの仕掛けをお伝えすると共に、その場をどうホールドしてきたか、というファシリテーターの目線なども含めて書いていきた。またワークショップデザインおよびファシリテーションの要素を分解して、そのスキルを身につけたいと思っている人にどこからどのように学んでいったらいいかも、わかりやすく解説していくつもりだ。

しかし、最後に“風穴を開ける”、“視点の転換”という点から、平成最大の出来事であろう東日本大震災とその後の日本社会を見ていて思うことを次代の予感として終わろうと思う。

・震災と課題解決と希望疲れ

2011年3月11日、東日本大震災。天災・人災問わず未曾有の大災害で、東北地方の壊滅的な被害に加え、元々衰退していた地域では抱えていた課題が表面化するなど、日本社会の関心は地域の課題とコミュニティに一斉に向けられることとなった。

その時代に呼応するようにstudio-Lの山崎亮さんの『コミュニティデザイン』、その活動が情熱大陸に取り上げられ時の反響のすごさは衝撃的であった。それ以降、日本全国でソーシャルデザイン、地域デザイン、課題解決のデザインなど、多様な社会貢献、地域貢献のカタチが華開いた。一時は喧噪に近い時もあったが、今となっては一つの定番になっていることに誰も異論はないだろう。しかし、その一方で、ある種の“正しさ”や“課題解決”という言葉の息苦しさ、「そもそも解決などするのだろうか」「自分の地域が解決したところで、他の地域の課題を深刻化させているのではないか」というモヤモヤも少なからず漂ってきたように思う(近年特に)。平成最後に消えたものとして「希望」をここで挙げる。震災によって「希望」が消えたのではない。希望を創り出そうとする様々な社会活動(ソーシャルデザインと言ってもいい)に過食気味にとなり、結果「希望疲れ」を生んでいる気がして仕方ないのだ。

“風穴を開ける”、“視点の転換”という点から、あらためて「課題解決」という言葉を捉えなおしたい。その“正しさ”の前に、多くの人が対立するやりとりはうまれなかっただろうか。理路整然と語られるロジックの前に、自らの発想の飛躍に足かせをはめてはいないだろうか。課題解決の実現はいつまでかかるのだろうか。プロジェクトには、“正しさ”と“楽しさ”の両輪が必要と言われるが、そもそも“楽しさ”を作り出す創造性において、頭は柔らかくなっているだろうか。

多くの人と協働して進めていくプロジェクトにとって、大切なのはチームの機運醸成であり、創造性の発揮である。しかしこれは、本来水と油の関係なのだ。チームビルディングに力点がおかれれば、尖ったアイデアは平均化の力の前でならされてしまう。尖ったアイデアだとついていけない人や反対意見や不安な意見をもつ人がうまれる。だからこそプロジェクトの起承転結の「転」の部分は難しい。プロジェクトの機運醸成とアイデアのハネ感を両立する「転じ方」こそファシリテーターには求められるし、最も苦手な部分である。(ファシリテーターは話し合うことが目的化したり、平均化のベクトルを推奨してしまうことが多い)

というわけで、このnoteには今後、経験則から得てきた転じ方のポイントについても記述をしていきたい。これが「希望」となるか次の時代を標榜する旗になるかは、まったくもって未知数だが。