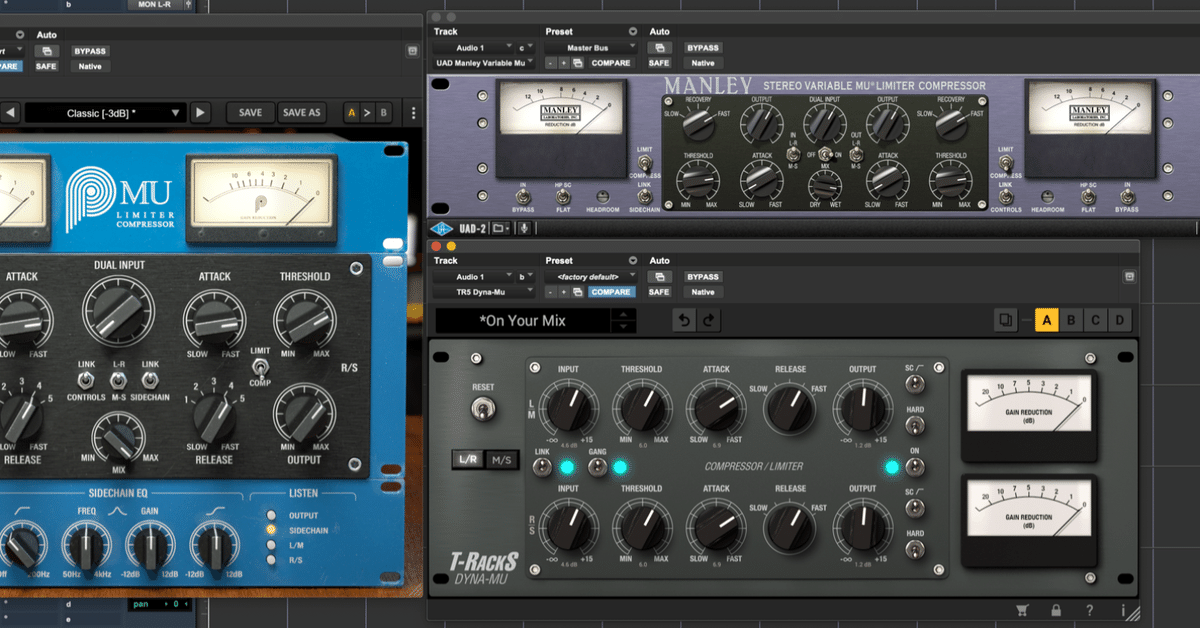

偏見に満ちたVariable Mu系プラグイン比較

Variable Mu系のプラグインが大好きでUAD Variable Mu、IK MultimediaのDyna-Mu、Pluser Mu辺りを使っていますが、感覚で使い分けており、明確な理由を説明できずにいたので、色々検証して再確認してみました。

※個人的な印象になるので、「俺はそうは思わない...」みたいな内容も多いかと思いますが誤解を恐れずに乱暴に書いていこうと思います。レビューは導入順になります。

-- UAD2 Manley Variable Mu Limiter Compressor --

1.見た目が圧倒的に優勝! (実機とほぼ変わらないのでテンションが上がる!見た目は割と大事だと思ってます。)

2. インプットゲインが小さい(ソースのレベルが小さい?)場合、低域がロールオフの影響で音が軽く感じる(ソースのレベルが大きいことが多いので特に問題には感じていません)

3.GUIが小さい!(高解像度ディスプレイじゃトグルスイッチなんて見えませんよ)

4.インプットゲインをあげるとローが持ち上がる(超高域もちょっと上がります)

5.外部DSPで処理するためCPUリソースに余裕が出る反面レイテンシーが大きい(作家・アレンジャーには大きな問題です)

Universal Audioのサイト曰く、

...is based on the coveted “6BA6 T-BAR Tube Mod” unit. 「6BA6 T-BAR Tube Mod」ユニットをベースにしてるみたいですね。(乱暴にいうと動作がスムースになる改造みたいです。)

うん、わからんwww 気になる人はこちらを参照してくださいw

-- IK Dyna-Mu --

1.使い始めた頃、見た目に反してUADより実機っぽい印象を(実機所有してるわけじゃ無いので詳しく知ってるわけじゃないけどw)

2.L/Rで使うと、非線形処理の影響かメーター上ちょっとセンターが揺れる感じ。(おそらく上の印象はこの辺りの影響も大きいのでは無いかなと思います)※1)

3.Mixノブつけて欲しかった...(次はのアプデでおなしゃす)

4.インプットゲイン上げると他の二機種とは違いフラットに持ち上がる印象

5.Recoveryを遅くした時のアタック感が他の二つと違う

※1)あくまでアナログ機器の振る舞いをシミュレートしたものだと思います。キャリブレーションしてる機材でもこれぐらいの差は発生しうる差異です。

余談ですが、僕がまだ業界に入って間もない頃、当時はアナログコンソールでのMIXとITB MIXの過渡期でした。初めてのマスリングの際、「センター(特にベース)がズレてる!」とマスタリングエンジニアにこっぴどく怒られ→Mixがやり直しになった...という苦い経験を思い出しました。(恐らく卓/アウトボード周りのキャリブレーションが不味かったのかなと...)

-- Pulsar Mu --

知り合いのエンジニア諸氏にオススメされて、割と最近使い始めたPulsar MUですが...

1.ちょ!デフォルトのインプットゲインデカすぎない?(買って最初にする作業はデフォルトプリセットのインプットゲインを下げる事でした)

2.メーターが二種類あって見やすい(時間軸での減衰の仕方が視認できるので、Attack/Release Timeを設定する際に参考になると思います。)

3.Over Samplingできるからエイリアスノイズ問題には強そう(エイリアスノイズについてはWikiのリンクを貼っておきます)

4.インプットゲインをあげて行くとローエンドが強調される印象(10kHz以上も上がっている様ですが誤差レベルです)

5.見た目...もう少しなんとかならなかったのかしら...全く気分が上がらない...(次のアップデートでは是非改善を...)

6.前に機種に比べ二次倍音の立ち方が控えめ

ちなみに僕はSIDECHAINのLOOKはアタックに反応しすぎる印象になるので、AHEAD(先読み)にすることはありません(当社比)。

--筆者はどう使ってるの?--

とまぁ、ざっくりこんな印象です。作曲・トラックを作りながらプラグインで音を作り込んでいくことが多いので、レイテンシーが大きいUAD2の使用頻度は下がりがちで、IKのDyna-MuかPulser Muを使うことが多くなりました。(Pro Tools Carbonで使用している場合UADプラグインを使うと録音時のレイテンシー補正が正しく行われない場合があります)

ちなみに、僕はマスターバスやドラムバスで色付けしたかったり迫力を出したいことが多いのでPulser Muの方が使用頻度は高いですがマスターで変に色付けしたくない場合はDyna-Muを選んだりしています。

(余談になりますが、マスターバスで、単にパンチが欲しかったりglue感だけを求めてる場合は、あまり色付けしないSSL系のコンプを使うことが多く、コンプする事で、キックやベースのサブ帯域がちょっと減って寂しいな...って感じる場合はEQをインサートするよりBRAINWORXのbx_townhouse buss compressorをチョイスします。←何故townhouse compなのかは脱線しすぎなのでまた別の機会に...)

閑話休題

どのプラグインを指すか考える際、僕の場合は、まずEQ的な色付けの有無や倍音感の振る舞いを意識して選びます。これは自分の感覚がエンジニアと言うより、作家・アレンジャー的よりだからかもしれません(VCAの場合はもっとノリの方を意識していますが、Vari-Muタイプのコンプレッサーには、どちらかというと音色変化とか味付けを求めているからかもしれません...)。とは言え、アタック・リリースの挙動が各々違うので、インサートしたもののやっぱり違うな...ってなることは良くあります(汗)

「そもそも欲しい効果はVariable-Muタイプで得られるの?」「ちょっとまって!このソースにわざわざコンプする必要ある?」みたいな選択肢を残して作業する感覚は、初心者の頃は忘れないようにするといいのではないかと(←お前もな!)Variable-Muコンプに限らず特にインサート時に音量が微妙に上がるプラグインを使う場合は特に気を付けましょう!(←お前もな!!)

若い頃、デフォルトプリセットがほんの0.数dB上がっていることに気づかず「インサートしただけで何か良くなった!これ買う!!」ってデモ→気に入って即買いの罠に何度もはまったことを付け加えておきましょうw ←これ試験に出るのでブラックフライデーの前に復習しておきましょう!

まとめ

身も蓋もない話になりますが、ここにあげた三つは、クオリティーに極端に差があるものでは無いので、正直どれを買っても良いと思います。今はUADを使ってるけどPulser MuやDyna-Muを買い足したらクオリティーが上がるのか?と言われば割と微妙な違いだと言えます。ですが微妙な違いを折り重ねることで質が上げられるのも事実なので、お財布と相談して余裕があれば全部買うと良いでしょう!

...まとめが雑なので、敢えて一つだけ推すとしたらどれ??という問いが来そうなので初心者ならT-Racksと一緒にDyna-Mu,中級者以上を自負する方にはPulser Muと答えておきます←二つ推してるじゃ無いかというツッコミは甘んじて受け入れます。