ドロップヴォイシングで跳躍が出てきたときの低音の処理

こんにちは。作曲家の中迫酒菜です。

皆さんは今日もジャジーなヴォイシングを書いていますでしょうか?

今日はオープンヴォイシング、特にドロップ2+4などで下に跳躍するフレーズが出てきたときの切り抜け方の一例をご紹介します。

クラシックのアレンジャーにはドロップヴォイシングそのものになじみがあまりないと思うので、そこから解説していきたいと思います。

この方法はほぼ全ての楽器で使える技法ですが、特に同属楽器のアンサンブルで有効です。

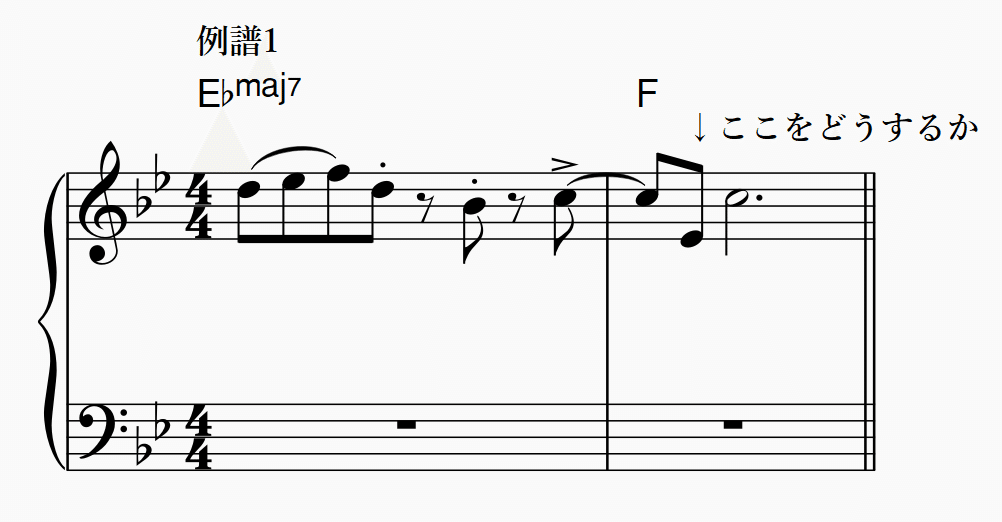

今回使うフレーズ

さっき15秒で作ったフレーズです。これはヒット間違いなしの名曲ですね!

ヴォイシング実例

ジャズではメロディーを5声で書くことが多いです。クラシックとちがって、5声まとめて1つのメロディーという考えです。平行5度も気にしません。

上記の例譜2は、そのうち最も単純なクローズヴォイシング(密集配置)で、メロディーはオクターブで重複します。ジャズはテンションが多いので5声必要なわけです。

これをオープン(開離配置)にする方法はいくつかありますが、一番開けている配置は「ドロップ2+4」と呼ばれる配置で、次の様になります。

例譜2の上から2番目と4番目をオクターブ下げただけです。この例譜3の様な配置を「ドロップ2+4」と呼び、サックスアンサンブルなどで演奏すると各音が各楽器の最適音域になりやすく、ヌケのよいサウンドが得られます。

場合によってはメロディーをさらにオクターブ上で重ねたりもします。

さて、例譜3の「低すぎる」という所を見て頂くと分かるのですが、元のメロディーで下に跳躍しているところを正直にドロップ2+4で処理すると、明らかに低音密集になってしまいます。

(先述しましたが、これはメロディーです。ベースは別にあります)

解決法

一番簡単な解決方法は、例譜4の様に該当箇所だけクローズ、ないしドロップ2などにしてしまう方法です。ひとまず低音に音が寄りすぎることなく、サウンドもあまり破綻しにくい配置です。

欠点は、そこだけ密集になりますので、多少ズドンと響いてしまうことがある事です。

そこで私がよく使う方法は次の方法です。

いくつかの声部を重複させてシンプルな和音にしてしまいます。密集のパワーを軽減させ、なおかつメロディーが埋もれない様にする良い方法です。

跳躍が一瞬でテンポが速い場合は、上の発想をさらに発展させ、メロディーをユニゾンにしてハモリを完全に削除する、という手法も上手く行きます。人間の耳が時間方向の配置の変更に鈍感であるのを最大限利用しましょう。

今日は、ドロップヴォイシングで跳躍が出てきたときの回避方法でした。