クオリティ・グロース投資を定量的に解説します

みなさま、こんにちは。なかのアセット運用部の山本 潤です。

=新人アナリストに向けて=

今回はクオリティ・グロース投資について、これまで以上に踏み込んだ解説をしたいと思います。

わたしは、クオリティ・グロースとは何かという問いに対しては、「利益成長性(配当成長性)が高く、成長期間も長く、成長率と成長期間の掛け算が大きいものがグロースであり、その成長期待への信頼度や確度が高いものがクオリティである」という説明をこれまでしてきました。もちろん、定性的には、このような答でよいのですが、さらに踏み込み、定量的にも、クオリティ・グロースとは何かを説明するのが今回のコラムの目的です。なかのアセットは金融業界を志望する学生インターンも受け入れていて現在3人がわたしたちのリサーチに貢献しています。本コラムのシリーズは、本来、一般の読者向けに書いているもので、あまり一般受けをしない金融数学的な説明は普段は書かないのですが、今回のコラムは、金融業界に興味がある方や株式お理論価格について学びたい方を対象に書きました。経済学や経営学を学ぶ学生や新人アナリストなどが対象です。一般の方々には少し難しい内容になり申し訳ございません。ただ、なかのアセットの理論株価の考え方と一般の機関投資家が使用する理論株価の考え方には大きな違いがあり、その違いこそがわたしたちのクオリティ・グロース投資の特徴でもあるのです。運用の本質を含む内容ですのでこのノートに記載することにしました。

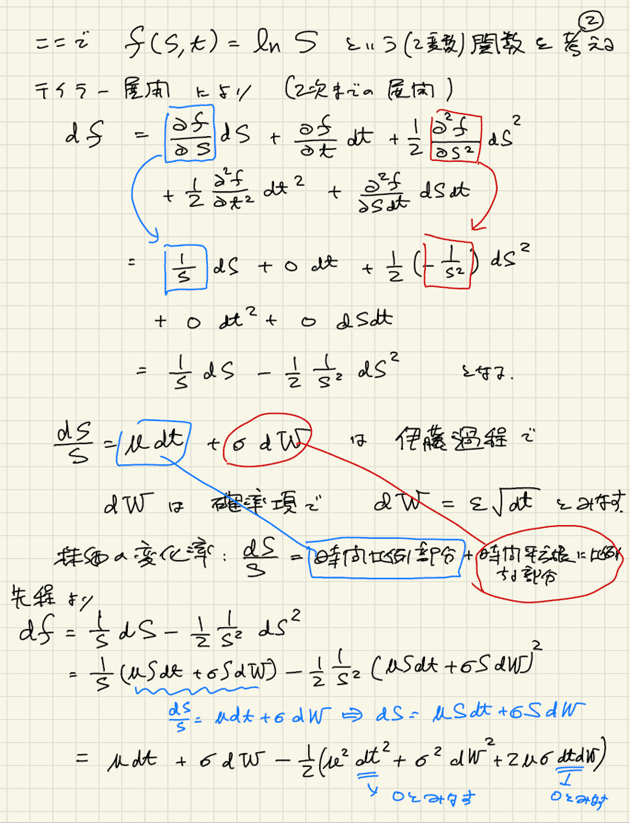

=まずはランダム・ウォークという考え方について=

売上などを時系列に並べて、その変化率を表現する作法があります。よく知られているランダムウォーク(酔歩)の理論です。ランダム・ウォーク理論とは、売上(もしくはそれを構成する製品数量および製品価格、もしくは配当列や株価)の変動率というものには、2つの説明要素がある、その変動率は1)企業の営む事業の固有の成長率(ドリフト率=μ、ミューと呼ぶ)に基本的に依拠しつつも、2)その事業群の持つ固有の事業リスク(不確実性、σ、シグマと呼ぶ)の影響を受けると言っているのです。この組み立てによって、ほぼすべての企業の事業売上の動きが説明できるようになったのです。

売上をS、その変化幅をdSとします。その場合、売上の変化率はdS/Sと表記されることになります。そのとき、売上変化率は以下の式で表現されます。いまSを変数とみていますがこのSに当てはまるもものは製品やサービスの価格であったり数量であったり、その掛け算の結果の売上であったりします。また、売上から利益が生まれるので、利益であったり、配当であったりします。また、業績から株価が説明できますが、株価そのものをSとみる作法もあります。要するにSはランダム性をはらむ時系列データであればそれは何でもよいということです。

ここで、

μ : 変化率の母平均(年率、これをドリフト率と呼びます)

σ : 変化率の母分散の平方根(母標準偏差、これを不確実性の指標であるボラティリティと呼びます)

dt : 微小時間

dW: 平均0分散1の正規分布N(0,1)に従う確率過程の増分(ランダム性を生じさせるエンジンのようなもの)

上の数式の右辺の第1項は時間に比例する項で、第2項は不確実性を表す確率項でプラスにもマイナスにもなるリスクを示します。第2項は時間の平方根に比例して dW =ε(dt^0.5)と記述できることが知られています。εは確率変数で正規分布N(0,1)に従います。

要するに、売上変化率の母平均μの値が正でその水準が相対的に高いものが「グロース」といえます。また、正数である母標準偏差σの値の小さいものは相対的に不確実性が小さく「クオリティ」といえます。すなわち、上昇率母平均μが高く、その母標準偏差σが低いものを選別することがクオリティ・グロース投資の基本となります。

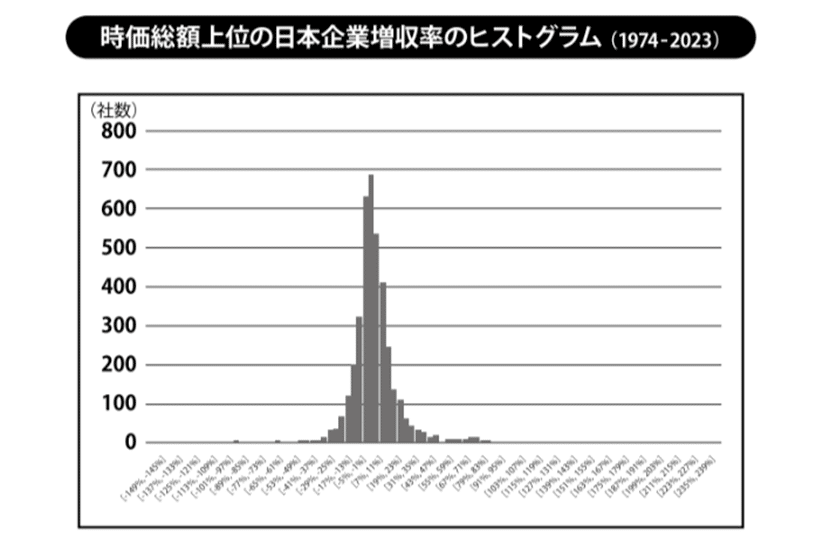

=企業の増収率の標本平均と標本標準偏差=

時価総額上100社の企業の過去の年率増収率のヒストグラムはほぼ正規分布しています。標本は4000件程度で標本平均は6.8%で標本の標準偏差は20%程度です。ただし、1標準偏差内には正規分布よりもやや多く分布し、2標準偏差内には同じくらい分布するものの、3標準偏差内には正規分布よりもかなり少なく分布するので、売上の変化率の分布は正規分布よりも「ロングテール」と呼ばれています。資本コストの計算上は上記の特質のため、ちょうどつり合いがとれているので正規分布を仮定しても大丈夫なほどの「綺麗な」分布になります。

出版後、わたしはサンプル社数を時価総額上位100社から上位200社へと倍増させてみました。増収率の過去30年の標本平均は4%程度でした。標本標準偏差は18%程度でした。

ただし、この10年の時価総額上位200社の増収率の標準偏差は14%ととても低いものになっています。

同じく時価総額200社で、1994年からの2014年までの20年では、標本標準偏差は20%台となっています。この期間にはITバブル崩壊やリーマンショックが含まれています。

アベノミクス以降の企業業績の堅調さを受けて、ヒストグラムの幅(標本標準偏差の大きさ)も狭まっています。過去10年間は企業業績にはよい10年間でした。

一般論としては、景気が悪いときには増収率の平均は低位になり、その標準偏差は高まります。よい事業環境であれば企業は比較的小さなリスクで業績を拡大できるといえます。

=成長への意思と事業リスク=

増収率を考えるとき、それが多くの制約を持っているのは明らかです。売上が世界の経済活動に限定されること。その中で、さらに企業の活動範囲に限定されること。さらに企業の供給能力に限定されること。ですから、増収率というものを考えるときに、それが、いきなり、前年比で1000%になったりすることはありません。営業型の企業であれば増収率は営業パーソンがハンドリングできるキャパシティや顧客企業の数に限定されます。

それでも、多くの時価総額上位企業が、過去30年間、平均4%から7%程度の年率の増収率を達成してきた事実から、企業というものは成長志向で、事業規模は毎年、少しずつでも大きくなる傾向がありました。

上図は、200社あまりの日本の大企業の売上の中央値の推移です。30年前は売上5000億円が日本の超大企業の規模感でした。ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショックのときに売上は一時的に低下しますが、それ以外の通常時には売上は右肩上がりに増えています。

上図は売上ではなくて、時価総額上位200社の自己資本の中央値の推移です。成長しない時期もありますが、概ね、資本は増加傾向にあります。増収を達成するにはより大きな資本(財の供給力)が必要になります。

日本の大企業は、経営の意思で、社員を増やし、資産を増やして、供給力を増やしてきました。わたしは、成長に対する経営の意思が重要だと思います。成長への経営の意思があり、売上が増加したともいえるのではないでしょうか。家族経営のように、小さいままでもよいから質を維持し、規模を追わず、質の高い集団であり続けようとするあり方は大企業的ではないのです。

しかしながら、経営の企業規模の拡大意思とは裏腹に、事業には手ごわい競合他社(多くは多国籍企業)が存在します。そして、世界景気の変動リスクもあります。見通しよりも需要が強いこともあれば弱いこともあります。また、イノベーションによって需要が減退していくサービスもあります。それが事業のリスクと呼ばれるものです。

企業経営では、財やサービスに対する需要の存在を日々のデータで確認できます。自商品が「売れているのか、売れていないか」という日々のデータが経営の判断材料になります。企業は売れているなら、脈があるとして、人員や設備を増加しようとしますし、売れていないならば対策をとります。事業利益は競争のあるなしで大きく影響を受けるので、どの企業も競争が緩い儲けやすい事業領域にシフトしようとします。それを、わたしは、グローバル経済の「椅子取りゲーム」のようなものに例えています。椅子とりゲームが行われて、椅子に早く座ったものは、その椅子を死守しようとします。そのようにして、比較優位がありとあらゆるところに生まれていきます。破壊的なイノベーションが生じると椅子も破壊されて、新しい椅子をめぐって、ゲームは再開されます。よい例が、自動車です。自動運転が可能になり、システム会社が参入してきました。また、電気駆動になり、電機メーカーが参入してきました。このように事業領域に破壊的イノベーションが生じて「ガラガラポン」が生じると事業リスクは高まります。

=母集団の推定=

標本からの結果をもとにして、あるべき状況を想定するのが統計学の母集団の区間推定という作法です。

分布の具合は、標本によるヒストグラムから推察します。確かに、売上というものは、企業経営によって意識的に増やすべく対象となるものです。しかし、そこには事業リスクがある。経営者たちは、儲けのためには、互いに競争を避ける傾向がある。そのため、「椅子取りゲーム」が事業領域毎に行われて、各社、それぞれ比較的に有利な領域を確保している。それが企業の色ともいえるものです。ソニーならゲーム事業があります。日立にはそれはありません。逆に日立にはITソルーション事業がありますが、ソニーにはそれはありません。椅子取りゲームの結果、両社の事業領域は棲み分けが生じたと考えることもできるでしょう。その結果、供給能力や需要の増加率を超えた増収率というものは生じにくく、自ずと、企業の売上というものはこのようなものであろうと推察できる。それが母集団の推定、つまり、母平均と母標準偏差の区間推定作業なのです。

母平均μは、当該企業の売上成長率の想定平均増加率の期待値(あるいは自己資本成長率の期待値)と読み替えてもよく、過去の時系列データからの標本平均から統計的に母平均の区間推定ができます。母標準偏差も同様に過去データから推定できるものです。これらの推定手法については、詳しくは統計学の教科書であれば必ず書かれている内容ですのでご参照ください。(弊著「クオリティ・グロース投資入門」(パンローリング社 2024年にも推定手法を解説しています。)

つまり、クオリティ・グロース投資とは、1)売上増加率たる増収率の期待値μ(母平均)の高さと2)その不確実性たる業績リスクσ(母標準偏差)の低さと3)両者の比であるμ/σの大きさだと言い換えることができます。以下の表にまとめてみました。

クオリティ・グロースの定量的評価は、これら3つの指標μの推定、σの推定、両者の比がそれぞれインデックスよりも相対的に優れたものであるとわたしは考えています。つまり、グロース面では、増収率の母平均

は10%近くであってほしいと考えます。また、クオリティ面では、増収率の母標準偏差が20%は超えないでほしいと考えます。

そして、μとσの比率であるμ÷σの値は3分の1よりも高い値であってほしいと考えています。

この変化率に母平均μや母標準偏差σなるものが存在し、それは過去の時系列データ全般(標本データ)から区間推定できるとする考えは統計学に基づくものです。対象となるのは、売上のみならず、自己資本、費用、配当や株価の変化率がすべて対象となります。また、売上成長は価格成長と数量成長とに分解して、価格の成長率の母集団や数量の成長率の母集団というものを想定しています。価格成長率の母平均μが高く、その母標準偏差σが低いものがクオリティ・グロース投資の対象となりえます。

=業績想定のプロセスについて=

わたしたちは、最終的には将来配当を推定するのですが、いきなり配当から業績想定することはしません。企業の提供する財に対する社会的な需要や競合状況から売上を想定し、売上から利益を想定し、財務内容と利益動向から配当を想定します。その際、参考とする時系列データは、過去のものを参照することになります。業績の想定のプロセスを以下に示します。

1) 主力の製品やサービスの単価、価格の時系列データを参照します。

過去の価格変化率の標本平均や標本標準偏差を参考にします。母平均と母標準偏差を統計的に推定します。

2) 同、数量のデータを参照します。同様に、数量変化率の過去の標本平均や標本標準偏差を参考にします。

数量変化率に対する母平均と母標準偏差を統計的に推定します。

3)企業の現在のコスト構造を分析します。(費用を固定費的性格の度合いに応じて分類)

4)業績想定のできる期間を決定します。

5)将来の価格成長率と数量成長率を想定して、事業売上と事業利益を想定します。

上記1)から5)のサイクルを事業毎(セグメント毎、主力商品毎)に行います。

6)経営評価を行い、経営の株主還元の在り方を想定します。配当性向を想定します。

7)業績想定の最終目標として配当の成長率の成長期間とその間の成長率母平均とその母標準偏差を推定します。

8)理論株価を設定します。

時系列データでは、主要商品の数量データ、価格データ、売上や費用や配当や株価の変化率の時系列データなどを参考にしておよその不確実性と成長性を推察していきます。成長期間は、企業の主力の成長商品の普及率や普及スピードや競合状況から推定しますが、わたしたちは、概ね5年から10年の間で想定しています。ひとつの企業の分析であっても、アナリストは膨大な仕事をしていることになります。

=リターンは時間比例でリスクは時間の平方根に比例する=

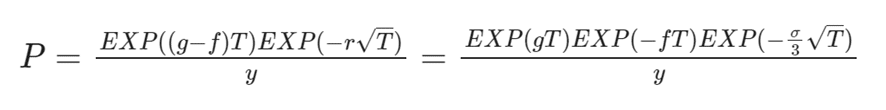

わたしたちは理論株価を算出するのですが、配当の成長期間、その成長率と不確実性の3つの要素に現状の株式市場の平準的な配当利回りを参考にして理論的な株価を算出します。

売上段階でのグロースの大きさは、

で測ります。グロースは想定期間Tに比例するという表現です。

ここで売上変化率(増収率)の母平均がμで母標準偏差がσです。gは増収率率の年率換算(連続複利)の期待値でTはアナリスト想定の成長期間です。gが高くTが長いならば、将来の理論売上は高くなります。

一方で、クオリティの高さは、

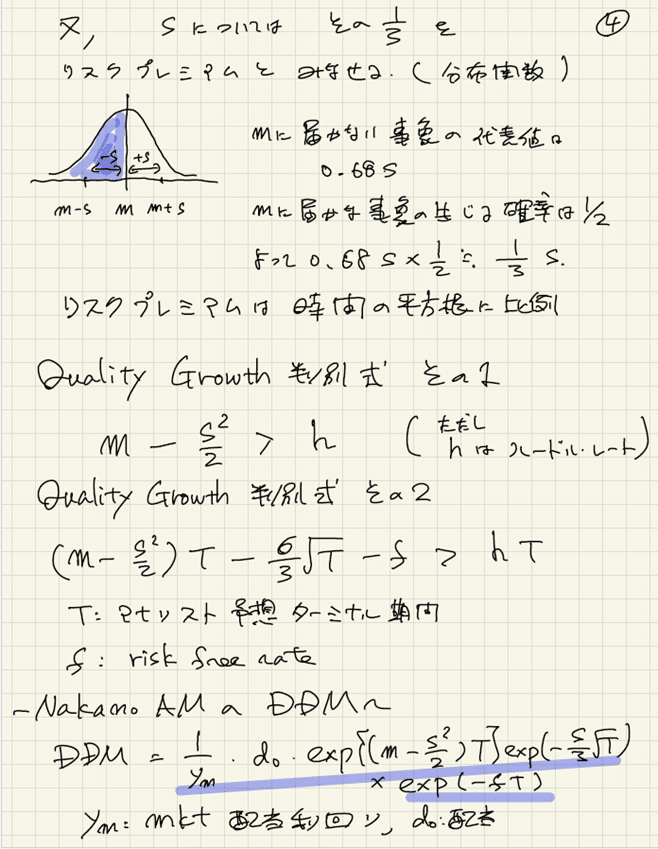

で表現します。

ここで、rは想定増収率に届かない保証料であり、概ねσの3分の1の量です。この期待値に届かない場合の保証料rをリスクプレミアムと呼びます。リスクプレミアムは時間の平方根に比例します。このリスクプレミアムの意味は、想定した将来売上に届かない場合の保証料です。gTが高くてrT^0.5が低いものがクオリティとグロースとを兼ね備える投資となるはずです。売上が増えれば、スケールメリットが生じますし、固定費的性格の費用が存在することから、増収率よりも増益率の方が高くなります。また、株主還元により、自社株買いが行われることから、増益率よりもEPS成長率の方が高くなりえます。日本企業の場合は、株主還元がもともと積極的ではなかった過去があるため、今後の配当性向は上昇基調であることが想定されます。従って、EPS成長よりも配当成長の方が高いというケースが考えられます。アナリストは、事業リスクを加味した将来の売上をベースに利益と配当を考え、その配当を市場のバリュエーションで評価して、理論株価を算出しています。

また、今回のノートで解説した内容については、弊著「クオリティ・グロース入門」(パンローリング社 2024年)にさらに詳しく実例をあげつつ書いています。

ここでは詳しく述べませんが、母集団の統計的推定については過去の標本数やそこから計算した平均値が決め手になります。また、同様に母標準偏差σの参考となるのが過去の標本数とそこから計算した変化率の標準偏差です。また、株価からだけではなく、主力商品の数量変化率と価格変化率や費用や配当の変化率などについても母集団を推定します。できるだけ多くの「状況証拠」を集めるのが調査のコツです。

=事例: 理論株価の計算事例 配当列からの計算=

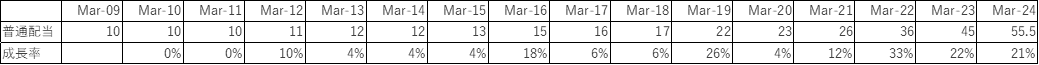

単純化のために、この事例では、売上ではなく、配当の時系列データを使用してみました。時系列データは非負の値を持つものの変化率であればなんでもよく、売上や費用や配当や株価などが対象になります。今回は配当のデータの平均や標準偏差を参考にしてみます。わたしは多くの種類の時系列データを並列的に分析するようにしています。

たとえばヤクルト本社の過去15年間の普通配当の年率成長率(連続複利)の平均は10%であり、その標準偏差は11%です。平均はエクセルではAVERAGE関数で算出できます。標準偏差はSTDEV.S関数で算出します。

連続複利の成長率はたとえば、10円から11円に増配の場合、エクセルのLN関数を使って、LN(11/10)と算出します。

平均÷標準偏差の比率はほぼ1:1です。

仮に今後10年の配当成長率の母平均μが10%で母標準偏差σが11%と推定した場合、

配当成長率の期待値gはμ-σ^2/2で計算できます。計算すればg=0.094となります。

現在の配当はEXP(0.094x10)倍(2.56倍)となり、r=σ/3=0.037ですから、(σの3分の1がリスクプレミアムに相当することは、やはり、弊著「クオリティ・グロース投資入門」に詳しく書かれています。)

リスクプレミアムによる割引はEXP(-0.037x10^0.5)=EXP(-0.037x3.16)=0.89倍に割り引かれます。

最後にリスクフリーレートをおよそ2%と想定して、10年で割り引けばEXP(-0.02x10)=0.82倍ですから、

ヤクルト本社の10年後配当の現在価値は、今の配当の2.56x0.89x0.82=1.87倍と算出できます。

現在配当を55円とすれば、その1.87倍は103円となり、それを市場平均の2%の配当利回りで評価すれば5140円が理論株価になります。

(上記計算はあくまで仮定上の計算であり、運用現場で推定しているものとは違います。わたしたちのアナリストは2024年10月現在、ヤクルト本社の乳酸菌飲料の販売数量の成長率を3%程度、価格上昇率も3%程度と推定しています。結果、売上が6%の増収を続けた場合、配当は二けた成長が可能ですので、上記の推定は運用現場の感覚には近いものとなっています。ただし、決算毎に業績予想は見直しをしており、同社の理論株価はマーケットの市場平均の変化(2%からの乖離)、成長率の低下、資本コストの上昇、リスクフリーレートの上昇、想定期間の短期化などの影響を受けます。)

上記式において、Pは二段階DDMによる理論株価、gは配当成長率の期待値、fがリスクフリーレート(2%程度)、Tが想定期間、rがリスクプレミアム、yは市場平均利回りを指しています。

ここで、さらに、g=μ-σ^2/2、r=σ/3と計算します。

=CAPMも参考=

リスクプレミアムを時間比例で換算するCAPM理論も参考にしています。アナリスト業務においては、リスクとリターンを同一視する作法が主流であるからです。しかしながら、リスクを期待に届かないことへの保証料(プレミアム)と考えるわたしたちのスタンスでは、CAPMのrTとわれわれのリスク量rT^0.5の差分だけ理論株価にも差が出てきます。わたしたちはクオリティ・グロースを長期間見込まれる事業を他の運用会社よりも高く評価できるようにしていますが、広く普及しているCAPM(資本資産評価モデル)のベータも有用な指標です。わたしたちも参考値としてCAPMから計算する資本コストも同時に参考にしています。

いかがでしたでしょうか。

今回は、運用者向けの教材をベースにしたため、小難しい内容となりました。ご勘弁ください。

次回からは、一般向けに、再び、読みやすいものにいたします。

=新人アナリストのためのレジュメ=

先日、運用部の新人研修で、クオリティ・グロース投資の講義を行いました。そのときの講義内容をここに公開いたします。金融数学にアレルギーがない方はご覧ください。

(おしまい)

この記事は情報提供を目的として、なかのアセットマネジメント株式会社によって作成された資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。その結果、購入時の価額を下回ることもあります。

また、投資信託は銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

商号:なかのアセットマネジメント株式会社(設定・運用を行います)

金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第3406号

加入協会:一般社団法人投資信託協会クオリティ・グロース投資を定量的に解説いたします