オンライン文化祭は、やはり「代替」。

小田です。今日は少し評論のような形になりますがご容赦いただけたらと思います。

1.最初に

今週は、大学祭が開催される週間という事で一週間の休暇であった。私の大学における大学祭は11月1日(日)・同2日(月)・同3日(火)に開催されたわけだが、このご時世という事もあり、すべてオンラインでの実施となった。

2.オンライン大学祭のシステム

私の大学において導入したシステムを概観していきたい。今回はメイン会場である大学キャンパスをバーチャルで作成し、それをメイン会場にしたのである。

上記はそこにおいて用いられた「バーチャルSNS cluster」のサイトである。このシステムでは会員登録またはSNSアカウントなどでログインしてしまえば、バーチャル空間を自由に作成・公開できる。今回は大学祭の会場となっていたが、それ以外にもゲーム会場や三次元的なSNSとして用いることも可能である。というより、日常使いであるケースも少なからずあるらしい。

これがエントランスである。これを見てどこの大学かが分かる人も少なからずいるであろう。私の大学がわかってしまうことになるが、特段気にする事でもないのでご心配なく。

ここから本来会場として開放される予定だった部屋と同じ各施設へと入室できる。ここでいえば左側の建物と、木々の奥に見える建物がそれに該当する(それ以外にも左側さらに奥の建物でも企画が実施されていた)。

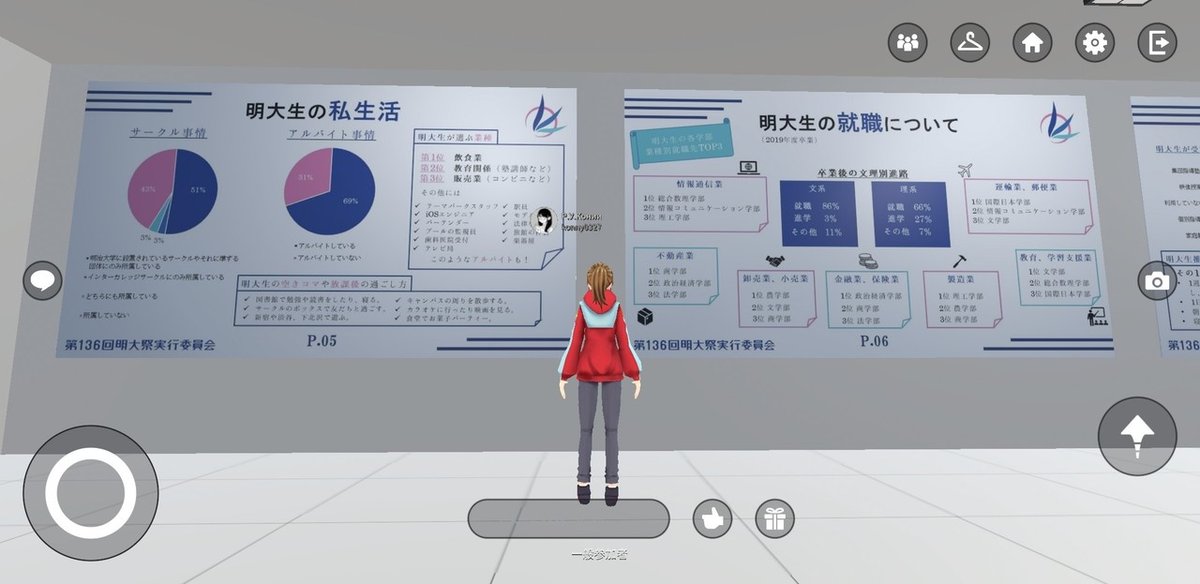

実行委員会の企画掲示である。PowerPointで作成しているため、まあ見やすい。詳細は別項で述べる。要約すれば、本来行われるべきだった建物と企画配置をバーチャルで再現した、ということである。

3.その実際

とりあえずシステムを粗くではあるが紹介した。では、いきなりではあるが個人的な総評に移ろう。一言で示すとすれば以下の通りである。

「あくまで代替であると言わざるを得ない」

いくつか項目を分けて評価していきたい。なお、評価段階は上から「S」「A」「B」「C」「F」としたい。

Ⅰ.開催できたこと=「S」

やはりこのご時世で、形を変えてでも実施するというその心意気は、長らく続いてきた大学祭への矜持として評価すべきである。他大学もやっているという事はともかく、長期間を掛けてセッティングしていただいたことは大いに感謝せねばならない。

Ⅱ.企画内容=「B」

では、各企画がどのような状況であったかを見ていくこととしたい。私の掲示した画像以上にどのようなものであったかを示すため、Twitter上に示された画像付きツイートを見ていただきたい。

【明大祭終了!】

— 明大祭 (@meidaisai) November 3, 2020

第136回明大祭は終了いたしました‼️

来場してくださったみなさま、ありがとうございました🙌

最後に今年の明大祭に関する感想や意見などございましたら、下記のGoogleフォームよりお答えください。#明大祭 #思い描くジブン

アンケートはこちらから👇https://t.co/NWo3BVstQQ pic.twitter.com/Ik9xCRgwje

こちらが、大学祭運営本部の終了報告に関するツイートである。

3日間の明大祭が無事終了いたしました。ありがとうございました!

— Meiji Book Avenue【明治大学図書館公認読書推進学生団体】 (@BookMeiji) November 3, 2020

教室の様子を📷✨

こんな感じの展示でした!

少しでも皆様の本探しの参考になりましたら幸いです📚

実行委員の皆様も素敵な学祭を

ありがとうございました!#明大祭 pic.twitter.com/anbTljPpoV

読書推進に関する団体の企画の様子

津軽三味線響の動画企画『「音降る夜空」をもう一度』只今絶賛上映中でございます‼️お時間ある方ぜひ👋#明大祭 #明治大学 https://t.co/lh9vKX802O pic.twitter.com/vP11LlqBVS

— 明治大学 津軽三味線 響 (@tugarumeiji) November 2, 2020

映像による三味線演奏配信を行う団体

数団体ではあるが見ていただいた。掲示や映像を駆使した団体たちである。しかし、ここで重要なのは「いかに見るか」である。実際に行って、どのように見学を行ったかを示していきたい。

①入室する。今回入室した団体は筆者も所属する文芸サークルである。

②読もうとする。……読めない。

③スクリーンショットのためのズーム機能を利用する。……読みづらい!

このように、パワポや掲示されている画像の文言を読むことが、非常に難しいのである。これでは企画の意味がないような気がする。パワポを使用した場合であれば、まだ画像ななら見える気がする。実際そうだと思った次第であるが、基本文字媒体である。読みづらいし、疲れる。正直映像ぐらいではなかろうか、印象に残るのは。

Ⅲ.システムの周知など=「C」

まずはこちらのツイートを見ていただきたい。

明大祭のバーチャル空間、

— Hinata Ichikawa (@hinata1231) November 1, 2020

第一校舎から出たらアプリ落ちる仕様で辛い

そんで結構な人数オープニング行けてなくて草 pic.twitter.com/5cpXalypx8

実はこれ、携帯電話などのデバイスのスペックによって解決される項目なのである。実際、私のスマートフォンで入退場を試したものの、強制終了になることは一度も無く、スムーズに行えた次第である。

次にこちらのツイートを見ていただきたい。

只今動画が映らない、満室で入れないなどの不具合報告をいただいております。実行委員の方に問い合わせておりますので、いましばらくお待ちください。

— 明大祭 MeseMoa.アイドルライブ (@meijiidol2020) November 3, 2020

また、再度入室、再度アプリを起動などの方法にて改善されるケースもございますのでお試しください。

ご不便をおかけして大変申し訳ございません。

最終日に行われたアイドルライブにおいて、この様な不具合が生じたとの事である(なおこの団体のイベント問題に対する対応は素早かった。即座にTwitterを更新して分散などを呼び掛けていた)。この他にも、私が入室した際のチャットログにこれとは別の一部の企画に入室が不可能であったことが示されていた。

要するに「システムの脆弱性」の周知が不徹底であったことが挙げられる。

不安な方はこちらをご参照ください。https://t.co/4meESGZeve

— 明大祭 (@meidaisai) November 2, 2020

【clusterに入る際のご注意】

— 明大祭 (@meidaisai) November 2, 2020

本祭期間中、回線の混雑によりスマートフォンから入りにくくなっております。

以下のURLより、パソコンへのインストール方法をご確認のうえ、パソコンからの来場を推奨いたします。#明大祭 #思い描くジブン

インストール方法はこちらからhttps://t.co/a1Nac87hzj

回線の不安定を注意するツイートを確認したところ、これらのみが該当する。要するに「開始後に報告された」のである。基本的に回線問題はデジタル環境を用いる場合であれば優先して考えるべきではないかと思う。開始前からその万が一に備えて周知しておくことも重要だったのではないか?

さらに、企画募集段階での問題もあったと考えられる。私の所属するサークルの書面等を担当した後輩に確認を取ったところ、

「企画募集段階で掲示イメージなどの表示はなかった」

なんということであろうか。掲示企画で行くのに、そのイメージ画像の一つや二つすら示されていなかったというのである。そうなるとパワポで作成した人たちや画像で問題ない絵画などのサークルはまだましだが、やはり情報量の不均衡が生じていたと言わざるを得ない。「見せる物」なのに、「見え方が分からない」のはなんとも奇妙な話である。

もう一つの問題点となるものの挙げていきたい。

明大祭アプリインストールしなきゃ無理そうなのに端末非対応でキレた pic.twitter.com/7fi780hy0k

— ⋈*.。あきあかね ⋈*.。 (@AkNkS_o0) November 3, 2020

端末格差が出たというも問題。誰でも来られるという機会均等に反する。まあだが、多分こういうバーチャル空間を用いるアプリケーションにはこういう類いの事がよくあると思うので、致し方ないともいえる。

4.評価まとめ、そして

このように、確かに開催にこぎつけ、且つ見せられるものを作り上げた実行委員会には感謝の念しかない。しかし、問題が山積したのも事実である。ここで大事なのは「この問題を来年はなくす」ことである。

そんなあたりまえな、と思わず聞いてほしい。来年がオンラインでなくなる保証なぞ、どこにもないのである。ディストピアルートを考えてほしい。「今後大規模イベントの一切を禁止し、オンラインを使うこととする」という世界を。あり得る時代である。防疫体制の徹底された世界が、いままさに敷かれている以上、ありえないことではない。この問題を来年また残したまま行えば、飽きることは不可避であるように思う。要するに、来年の「オンライン開催」を考慮して今後は運営せねばならない、ということである。

この世界を憂うわけけではないが、多分大規模イベントを行うことは残り数年は怪訝な表情をされること請け合いであろう。若者がもういいと思うおころに、上層部の老害どもは頑なに、なにかにつけて拒否するかもしれない。まあそれを殴っていけるような運営もまた必要であろうが、とにかくいまは代替手段である「オンライン大学祭」を「正当な手段」に向上させる活動が必要なのではないだろうか。

私なりに問題と評価をしめしたつもりである。もし運営の目に留まったなら、もしかしたら検閲対象になるかもしれない。まあそれは冗談として、どうかこれらが活用される様に願うばかりである。

2020年11月6日