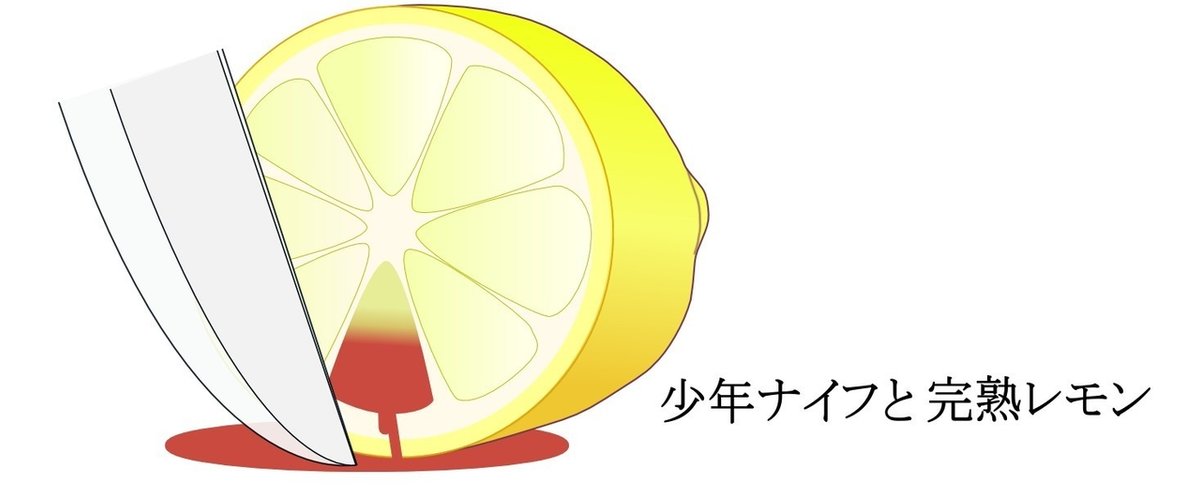

[推理小説] 少年ナイフと完熟レモン 第一話 5分の1の行方

☆7つのノートにまたがってますが、小説は最後まで無料で読めます (最後のノートは投げ銭式です) 目次はこちら

鉄の味のするナイフ 切りたくなるのに どうせ酸っぱいレモン

その1 うつ伏せの井上君

安っぽい電子音楽がいくつも大音量で重なった響きは、滝壺の裏の洞窟にいるようだった。パチパチとプラスチックのボタンが叩かれ、カチカチとジョイスティックの倒れる音がする。そして甲高くて甘ったるいアニメ声の悲鳴。

本当はそんな音はどこにも鳴ってない。最近入り浸ってるゲーセンの騒音が鼓膜にこびりついてるだけだ。顔を自分のひじに突っ伏していると、幻聴はさらにはっきり聞こえる。しかし、学校の机というのはどうしてこんなに寝づらいんだろう。座ってうつぶせになって、どんな体勢を試してみても絶対にどこかが窮屈になるようにできていて、なかなか寝つけない。

どうにか寝入れたとしても、起きると絶対にどこか体を痛めている。今も首筋に変な癖がついて、ビートたけしの物まねを強要させられてるみたいだ。

それでいまは何時だ。1限目の数学は二度寝しようと決めたとこまでを覚えてる。2限目の現社では寝すぎてだるくなったので、三度寝した。次の現国は、なんか寝た。ということは、4限目の英語の前の休み時間だ。

「ねえ昼休み、昨日焼いたスポンジ見てみない?」

隣で誰かが話すのが聞こえる。ああ、隣の席の汐澤さんだ。

「おっけー。一晩寝かせたから超しっとりしてるんじゃない」

相手は確か茶髪で調理部の、夏木さんとかいった別のクラスの子だ。

「中の方はいいと思うけど、スポンジの底とか上の方が、焼き過ぎで堅くなってなかった?」

「切り落しちゃおうよ。せっかくケーキスライサー買ったんだしさ」

「じゃあ昼休みに切りに行って、リキュール塗っとこうか」

汐澤さんはかなり女の子してて、夏木さんはどことなくガラが悪そうで、正直両方とも気が合いそうにない女子だ。ちなみに気が合う女子なんてのはたぶんいない。

「ちなみに何持ってきた、デコレーション素材?」

「私はチョコレート。板チョコを包丁で削るとね、クルクルって巻いてきれいなんだよ。あと、ケーキフィルム。昨日雑貨屋で見つけちゃった」

雑貨屋さんでー。くるくるって巻いてさー。可愛らしい単語のチョイスと言い回しだ。

きっと汐澤さんはいつものように、ガッツポーズのミニチュアみたいなポーズをとってるんだろう。あの脇をきゅっとしめて、ぴょんぴょんと跳ねるポーズ。

「それって持ちかえるときに崩れないようにするための奴じゃん?ケーキは食べるんだし、意味なくない」

「えー、せっかくなら巻いてみたいじゃん」

「汐りんってやっぱり変わってるよねー」

きゃっきゃという声が隣で響く。

オレは会話の途中で言ってた、汐りんとかいう浅っさいあだ名が寒すぎて、ブルっていた。たまごっちが流行った時、クラスメイト達が自分たちの名前に適当に~っちをつけて呼び合ってた時くらいのクソさを感じる。

だけどこういう、変なこだわりがいけないのか?周りに合わせて適当なことをいって、目に見えない場みたいなものをうまくつないでけば、もっとカラフルな高校生活を送れるのか?

今起きて、「キミたちケーキ作るの?」とか声を掛けたらいいのか。

え、井上君はティラミス作ったことあるの、かっこい―?ねえ、放課後一緒に作らない?とか言ってもらえるのか?

そんで、ちょっと僕はいいよー。えー、いいじゃんいいじゃーん。ほら、いこいこ。何赤くなってるの、かわいー。みたいなことになるのか?

持て余してる系の男子高校生には、こういった都合のいい妄想の自動再生機能がついている。ちなみに隣の席の汐澤さんとは、今学期が始まって以来、雑務以外に話したことはない。あとティラミスを作ったことはない。

「汐りん、次の時間は何?」

「黒須の英語。放課後までもうひとふんばりだね」

そういや、次の時間の英語は朗読を当ててくる。黒須はさすがにヤバい。寝てると、Oh, 井上, what's the matter with you? とか欧米人気取りで話しかけてくるセンスがヤバい。席順から考えて、朗読の番は12時ごろに来る。PHSのアラームを設定しとこうかと思ったが、隣がキャッキャ、ワイワイやってるので今起きたら絡みたがってるように思われるかもしれない。

でも仕方ないじゃないか、必要があるんだから。スケルトンのHYPER carrotsを取り出して、アラームの設定をして、また机に伏せた。隣の女子二人は、オレが起きたことに気づきもせずにくっちゃべってる。あー、変に絡まれなくて良かったわ。ほんとよかった。ほんとにさ。

ここ一年のオレはゲーセンでストⅢをやるのにハマっていた。以前もヴァンパイアのサターン移植版とかをやり込んでたが、ストⅢ 3rd strikeのあのピーキーなシステムに触れてからは、毎日猿のようにゲーセンに通うにようになった。学校では一日中寝るようになったのはそのためだ。

人間起きてると腹が減る。腹が減ると飯を買って金が減る。そうすると夕方に対戦台に入れるコインの数が減る。つまり、人間起きているとアレックスのハイパーボムを撃てる回数が減るってことだ。

だから、昼間は日向で体力を温存するトカゲのようにじっと動かないでいる。それに、オレにとって起きてる時間は空白だ。なんにもない。その空白をゲームで埋められないといてもたってもいられなくなる。

17歳にしてこんなロクでもない人生を驀進中だ。寝てるんじゃない?学生時代になにか残せ?将来を考えろ?グダグタうっせーな。

オレは夜が本番なんだよ。

それで......、オレは誰に何を言ってるんだ?寝ぼけて、意識がおかしなところに飛んでいた。友達いなすぎるせいで、精神状態がすごい可哀想なことになってきてるのか?そもそも今は何時なんだ。

腕から顔を上げると、教室の時計は12時40分を示している。英語の授業はとっく終わってた。マズった。アラームの設定を午前と午後で間違えてたんだ。朗読の順番はどうなったんだろ。寝てたから飛ばされたんだろうか。ついに黒須にも見捨てられたか。案外構ってもらえないと、寂しいもんなんだな。

北棟が日光を照り返して、どうにも眩しかった。高校の建物はカタカナのエの字のようになっていて、二つの長い棟が一本の渡り廊下でつながっている。片方が実習室や職員室なんかがある北棟で、最近ペンキで塗りなおしたその白い壁は教室のある南棟からお昼頃に見ると若干イラつくくらい眩しい。

そういえば、昼休みに調理部がケーキを作ってるんだっけ。鞄から眼鏡を取り出し、はめるとぼやけていた世界の輪郭が立ってくる。北棟の同じ階の調理実習室に四人の女学生の姿が見えた。汐澤さんと夏木さん。残り二人は名前は知らん。とにかくその4人が、遠くからでもきゃぴきゃぴした声が聞こえるような仕草で冷蔵庫を開け、一番上の段からケーキを取り出していた。

そこに、小野先輩の姿はなかった。

その2はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?