待機児童ってなに?

こんにちは!

KHTサポーターズでは、保育に関するトピックを中心に情報発信していきます。今回は「待機児童問題」についてお届けします。子どもたちが安心して過ごせる環境を作ることは、これからの未来を考える上でとても大切なテーマです。社会問題としての「待機児童問題」を一緒に理解して、私たちにできることを考えていきましょう!

待機児童とは

待機児童とは、保育が必要でありながら保育施設に入れない子どもたちのことを指します。1990年代後半から増加し、2016年頃には社会的な関心が高まりました。

政府や自治体も様々な施策を重ね、保育施設と保育士さんの努力の成果もあり、今では待機児童数は減少傾向にあります。2017年には26,081人とピークを迎えましたが、その後は少しずつ改善が進み、2024年には2,567人まで減少しました。完全に解消するまではあと一歩という状況ですが、世間で大きく話題に取り上げられることは今ではほとんどなくなりました。

隠れ待機児童の問題も

待機児童数が改善されてきた一方、「隠れ待機児童」の問題も指摘されています。隠れ待機児童とは、公式には待機児童とカウントされていないものの、実質的に保育所に入れない子どもたちのことを指します。

どういうことか?

まず待機児童の数え方を確認しましょう。子ども家庭庁の資料(令和6年4月の待機児童数調査のポイント)によると、『待機児童とは、保育園等の利用申込者数から、保育園等を実際に利用している者の数及び「除外4類型」を 除いた数』とあります。

除外4類型とは以下を指します。

育児休業中の者

特定の保育園等のみ希望している者

地方単独事業を利用している者

求職活動を休止している者

これらの中にはたとえば、「自宅から近い特定の保育園を希望しているけど入れない。だから他の施設に入る訳にもいかない」というケースなども含まれます。これを「隠れ待機児童」と呼びます。隠れ待機児童は約7万人いるとの推計(参考)もあり、今後はこの問題にも目を向けて対応に取り組んでいくことが必要です。

待機児童の原因は?

待機児童問題の背景にはいくつかの原因がありますが、一番深刻な理由は保育士さんが不足していることでしょう。

保育士不足

2024年1月の保育士の有効求人倍率は3.54倍。 全職種平均の1.35倍と比べても高い数字です。

保育士さんは社会にとってなくてはならない大事な仕事です。

にも関わらず、

給料が低い

長時間労働になりやすい

子どもと触れ合う以外にも膨大な事務作業がある

など、労働環境に多数の問題を抱えています。

このような状況で、保育士資格を持っているにも関わらず保育士の仕事についていない方も多数いて、「潜在保育士」と呼ばれています。そして働き手のいない保育施設が増えてしまい、子どもの受け入れ人数がどうしても限られてしまうのが現状です。

共働き世帯の増加

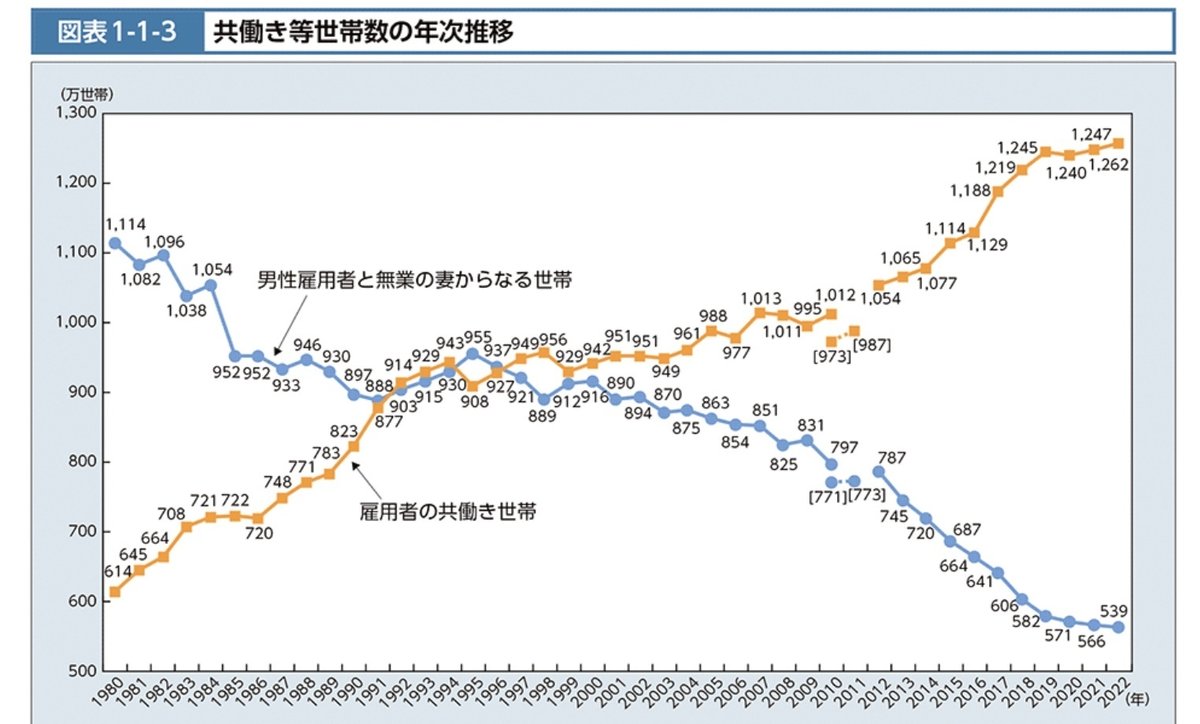

社会構造の変化として共働き世帯の増加も原因として挙げられます。厚生労働省の資料によると、1980年から右肩上がりで増え続け、現在では1200万世帯を超えています。

経済的な理由や、働くことへの意識の変化などがあり、現代では男女ともに働くことがスタンダードになってきています。共働き世帯が年々増えるにつれて、保育施設の需要が高まり定員が追いつかない状況が生まれやすくなってきました。

解決に向けた取り組み

待機児童の解消を実現するためには、保育士さんの働きやすい環境を整えることが第一です。

政府の取り組み

政府はいくつもの対策を講じてくる中で、保育士さんの賃金アップなど一定の成果は挙げられました。

しかし、まだまだ充分とは言えません。

これからも時代の変化に合わせて柔軟な対応を取りながら、労働環境改善に向けた制度を拡充していく必要があるでしょう。国・自治体・保育施設が一体となって協力しながら、保育士さんたちの働きやすい環境が作られていくことを願います。

ICTの導入

ICT(情報通信技術)の活用により保育士さんの業務を効率化することも有効な取り組みです。政府も保育現場へのICT導入を推奨しています。ただ、保育施設ではなかなか導入に踏み切れない状況もあるようです。

そのような場合は民間事業者の活躍も期待されるところです。AI技術などが目まぐるしい進歩を見せる中、手軽に使えて低価格なサービスが生まれてくれば、保育現場のICT導入も少しずつ広がっていくでしょう。

KHTサポーターズも保育士さんが活躍しやすい社会を目指して、少しでも力になれればと思っています。

まとめ

待機児童問題を含む保育の課題は、未来を担う子どもたちのために重要なテーマです。この問題に関心を持つことで、より良い社会を築くための第一歩になります。KHTサポーターズは、これからも保育に関する情報を発信し、皆さんが社会問題について身近に感じられるお手伝いをしていきます。なにか自分にできることはないかと考えるきっかけになれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!