美術館で女優を聴く悦楽 ー 石田ゆり子と二階堂ふみ ー

今まで、美術展では決して音声ガイドを聞かない、と心に決めていた。箸の上げ下げよろしく、美術作品を見る順番から見方まで、誰かに決められてたまるかと意地を張っていたのだ。

しかし、昨秋、国立西洋美術館の「モネ展」で、あっさりと禁を破ってしまった。ガイド役が、石田ゆり子だったからだ。容姿や演技、トークでの立ち居振る舞いは言うに及ばず、彼女の声そのもの、トーン、口調すべてが心地よくて好きなのだ。

ああ、俺もとうとう魂を売ってしまうのかとため息をつきながら、音声ガイドのプレーヤーを借りたが、彼女の声を聞いた途端、自分は何とつまらないこだわりを持っていたのかと反省した。

美しい。優しい。安らぎに満ちて、静か。

石田ゆり子というと、SNSやテレビ番組で見る姿から、「暮らし」を大切にする人というイメージを持っている。飼っている動物との愛溢れる生活を最優先にしながら、自らが共にあって心地よいと思うものを愛でつつ暮らしているさまが美しい。

モネの作品も「暮らし」から生まれている。彼はオーベルニュ地方ジヴェルニーの自宅の庭にセーヌ川から水をひいて池を作った。そして、日課のようにキャンバスに向かい、睡蓮やアガパンサス、枝垂れ柳などの植物や、日本趣味の太鼓橋などとともに、時々刻々と移ろっていく庭の景色を描いた。

「暮らし」と直結して生まれたモネの絵の解説をするのに、石田ゆり子は誰よりもふさわしい、と思う。とても幸福な時間を過ごさせてもらった。

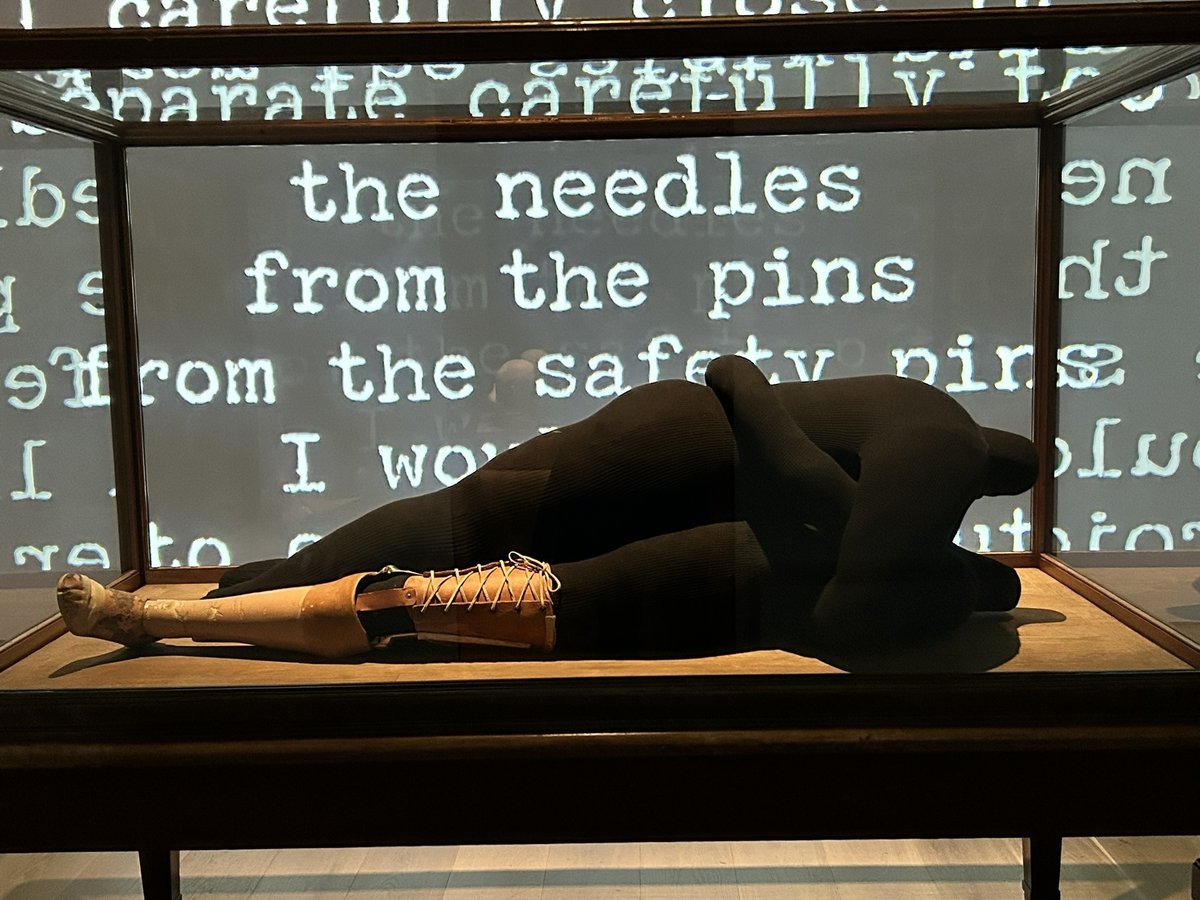

これで味をしめたという訳ではないが、先日、「ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」を見に行った際にも、再び音声ガイドを聞いた。

ガイド役が女優の二階堂ふみだったからだ。彼女のちょっとハスキーで、芯があって、でも、どこかに甘い「音色」が見える声が、たまらなく好きなのだ。これまでもテレビドラマや映画でも何度となく魅せられてきた。加えて、最近は写真家、動物愛護を広く訴えるアクティビストとの活動も多く(それは石田ゆり子とも重なる)、人間的な面でも強く心魅かれている。聞かないという選択肢はない。

ルイーズ・ブルジョワは、激烈な作風で知られた画家・彫刻家だ。彼女が生涯を通じて追い求めたテーマは母性である。母から見捨てられることへの恐怖や、父親から幼少期に受けた心の傷がトラウマとなり、結婚・出産後も自分が母親になることへの不安や恐怖を抱え、幾度となく精神的危機を迎えながら、自らの精神を解放するために芸術作品を生みだした。

彼女の絵画や彫刻、フェルトで作られた人形には、一見歪んだかたちで、しかし、ピュアな「女性性」が表出されている。それはあるときには悲劇的で、絶望的で、攻撃的である。自分の父親をバラバラにして食卓に肉片を並べる場面を妄想した猟奇的なもの(「父の破壊」)、男女の性交を露骨に表現したもの(「カップル」「カップルIV」)などがその顕著な例である。しかし、最晩年に精神分析を受けて心の平静を獲得したあとには、どこかに希望を宿したような穏やかさを孕むようになった。

そんな凄絶なブルジョワの作品たちについて、二階堂ふみは抑揚をつけずに淡々と、しかし、決して冷たくなることなく、傷ついた作家の精神を大きな慈愛をもって労わるかのように、どこまでも優しく語りかける。そこには下手なBGMよりもずっと音楽的な響きがあった。ほとんど「メンヘラ」な芸術作品も、彼女の声の前では、ブルジョワ自身の「芸術は正気を保証する」という言葉が真実味を帯びて迫ってくる。

だから、展覧会の最後、出口近くて右足がなく松葉杖をついた女性の頭部が、青い実をいっぱいにつけた木になった「トピアリーIV」を見て、二階堂ふみの解説を聞いたときには、思わず熱いものが目から零れ落ちてしまった。ああ、満身創痍のブルジョワは、美しい実りをこの世に残し、最後には救われたのだと、安堵するような思いだった。

ブルジョワ展での音声ガイドに、二階堂ふみに白羽の矢を立てたのがどなたなのかは知らない。しかし、よくぞ彼女を起用してくれたと感謝したい。彼女は動物愛護を通して、溢れんばかりの「母性」を発揮している人であり、演技や写真などを通じて「表現者」として生きる人でもある。ブルジョワの実人生の中に彼女自身を投影できるものはないだろうが、作品の中に表現されている「母性」「表現」には共感できるところもあっただろう。だからこそ、このような素晴らしいナレーションが可能なのではないだろうか。

モネ展も、ブルジョワ展も、彼女らのガイドを聞くという目的でも、もう一度見に行きたいものである。

もっとも、この体験をもってしても、私の音声ガイドへの基本的な考え方は変わらない。展覧会は音声ガイドなしで観たいのだ。作品の内容について知りたければキャプションを読めばいいし、後で図録を見たり、ネットで調べたりして情報は得られる。でも、今回のように魅力的な声が聞けそうなときは、魂はいくらでも売るつもりである。大安売りだ。

なお、ブルジョワ展の音声ガイドは、専用プレーヤーとイヤホンが渡されるモネ展とは違って、スマホでQRコードを読み、専用ページにアクセスして聴く形式になっていた。その方が利便性も高いし、主催側でもコストダウンになるはずで、今後はこのパターンが主流になるのではないだろうか。と言うより、そうなってほしい。