邪馬国(ヤマコク)の地形と役割

本文は、「邪馬台国・倭国」三十国比定の音形読みによります。

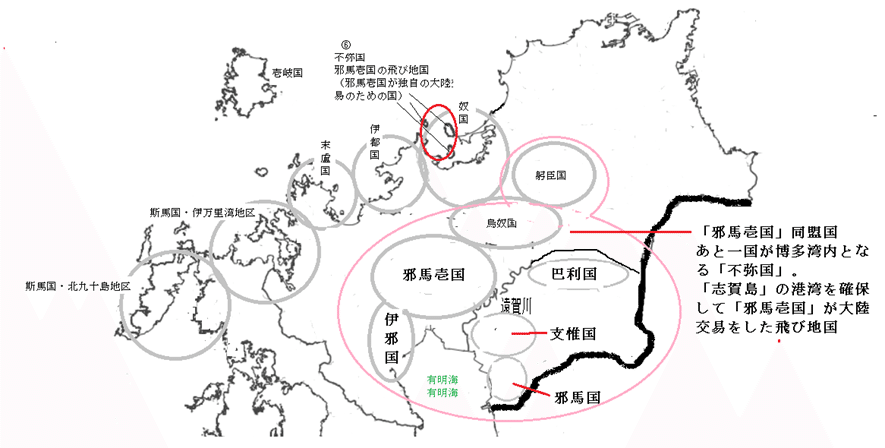

「肥国」の次に並んだ「邪馬国、巴利国、支惟国」は、「大八島国」制定時には「熊曽国」と命名されました。しかし、この三ヶ国は、不思議なんです。「邪馬壱国」同盟国を抜けて「九州人国」同盟内に鞍替えしました。

この三ヶ国は、「邪馬壱国」倭王国時代の数百年を通して、「倭国」創設の「倭国倭王権者」と「倭国内九州人国十四ヶ国王」を拘束監禁し続けました。

〇時代を遡って「徐福」船団が「倭国」に移住して筑紫平野に居住地を与えられた時に、筑紫平野に代々住んでいた人達(有明海、筑後川面の農・漁民)はどうしたんだろうと考えました。もしかしたら、「有明海,筑後川」面領地の現地部族が「倭国倭王権者、倭国内九州人国十四ヶ国王」を拘束監禁することに同意して「邪馬壱国」同盟国になったのではないかと想像したりします。

「邪馬国」は、「大牟田市」の「(※)諏訪川(関川)」から「矢部川」迄の領土を国内にしたと思います。

※私の勉強では、「諏訪川、関川二つとも二つとも境界を現します。つまり、九州人国の熊本平野内と「邪馬壱国」の中国渡来人国の境界です。

邪馬国 … 地形読み結果

ヤ 「邪馬壱国倭王国、九州人国」重なり形(隣国)を した

マ 「有明海」合流の「諏訪川(関川)」内になり

コ 「矢部川」まで集まった

ク 「諏訪川~矢部川」間領土を国内に交わる

邪馬国(ヤマコク)… 役割

ヤ 「邪馬壱国」倭王国内に従属連合をした

マ 「邪馬壱国」内の「九州人国十四ヶ国王」を拘束監禁して

コ 「九州人国十四ヶ国王」を「邪馬壱国」内に集める

ク 「邪馬壱国」同盟国である「支惟国」内に交わる(従う)