練習にはフルスコア (楽譜制作のあれこれ)

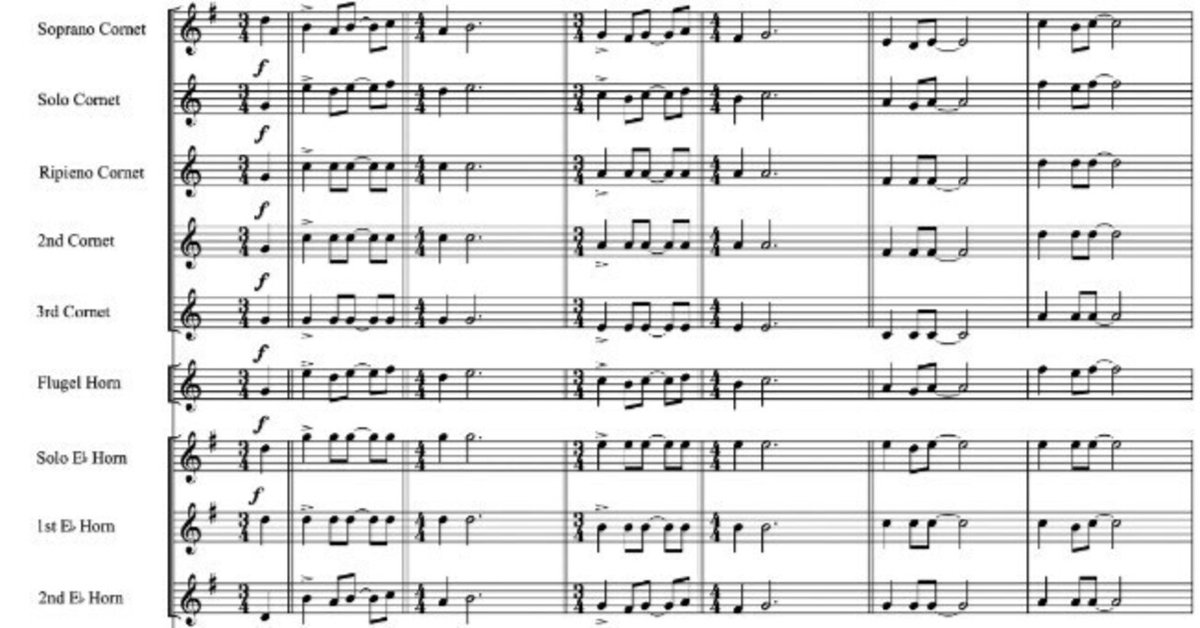

バンドで曲を作り上げていく上で指揮譜の役割は重要です。今まで見たり使ったりしてきた指揮用楽譜には様々な形態がありました。 0)もともと指揮譜が用意されていない。1)パート譜(ソロ・コルネット)に「指揮(cond.)」と記されていて、他のパートの主な動きが豆譜で書き加えられている。2)ピアノ譜にパート名の書き加えがある。3) in B♭で各パートの動きが4段に記されている。(3段もありました) 4)全てのパートが実音で記され一覧になっている。5)全てのパートがパート譜に記されたまま一覧になっている。筆者が使いやすいのは5)ですが、他の様式の指揮譜も見たことがあったかもしれません。

コンクールで参加する曲を含め、じっくりと練習に取り組もうと考えたときに「 全てのパートがパート譜に記されたまま一覧 」の楽譜(フルスコア)が手元にない場合は、練習効率が上がらないと考えてフルスコアを自分で作っていました。

コンクール曲ではありませんが「ブロックM(ジェリー・H・ビリック)」(吹奏楽)、コンクール参加曲では「美しきエレーヌ序曲(J.オッフェンバック)」(吹奏楽)・「喜歌劇 ジェロルスティン大公妃 序曲(J.オッフェンバック)」(吹奏楽)・「喜歌劇 天国と地獄より メヌエットとギャロップ(J.オッフェンバック)」(ブラスバンド)・「三つの讃美歌メドレー(G.ラングフォード)」(ブラスバンド)等を印刷業者に発注した筆者専用楽譜(36段だったと記憶します)に手書きでフルスコアを作っていました。各パート譜をフルスコアにしていく作業の中で、パート譜の間違いが見つかったり、曲の構成が把握できたりして、手間はかかりますが学ぶこととの多い楽しい作業でした。

1992年にはNECのPC-9801/DXというコンピュータを購入し、河合楽器の楽譜作成ソフトを使ったり、他の無料楽譜ソフトを使ったりしてみましたが実用には不十分でした。1997年になって多段数のフルスコアの作成が可能で印刷品質も実用に十分なOverture(オーバーチュア)という楽譜作成ソフトを使うためにマック(コンピュータ)を購入し、フルスコアの作成作業を「手」から「コンピュータ」に変更しました。この変更の利点の一つはメロディー等の音符のコピー&ペースト、移調が簡単にできることでしょうか。

コンクール自由曲練習用に作成したと記憶のあるブラスバンド曲は「ウエストサイド物語より(L.バーンスタイン/D.ライト)」・「イギリスの海の歌(G.ラングフォード)」・「コンチェルト・ダ・モーレ(ヤコブ・デ・ハーン)」・「ゴールデン・レデイ(ゴフ・リチャード)」・「ディズニー・ファンタジー(ゴフ・リチャード)」の5曲です。内3曲は楽曲研究用に作成したものを小学校数校の練習に使っていただきました。

2004年には楽譜作成ソフトをOverture(オーバーチュア) からFinale(フィナーレ)に変更して今に至ります。およそ18年経過した今では、書きかけ未完成やほんの数小節のものを含めて600を越えるFinaleデータがコンピュータに保存されています。(平均すると月に3ファイル弱作成していることになります)過ぎゆく時の流れを感じます。

writer Hiraide Hisashi