1935年(昭和10) 吹奏楽編曲法

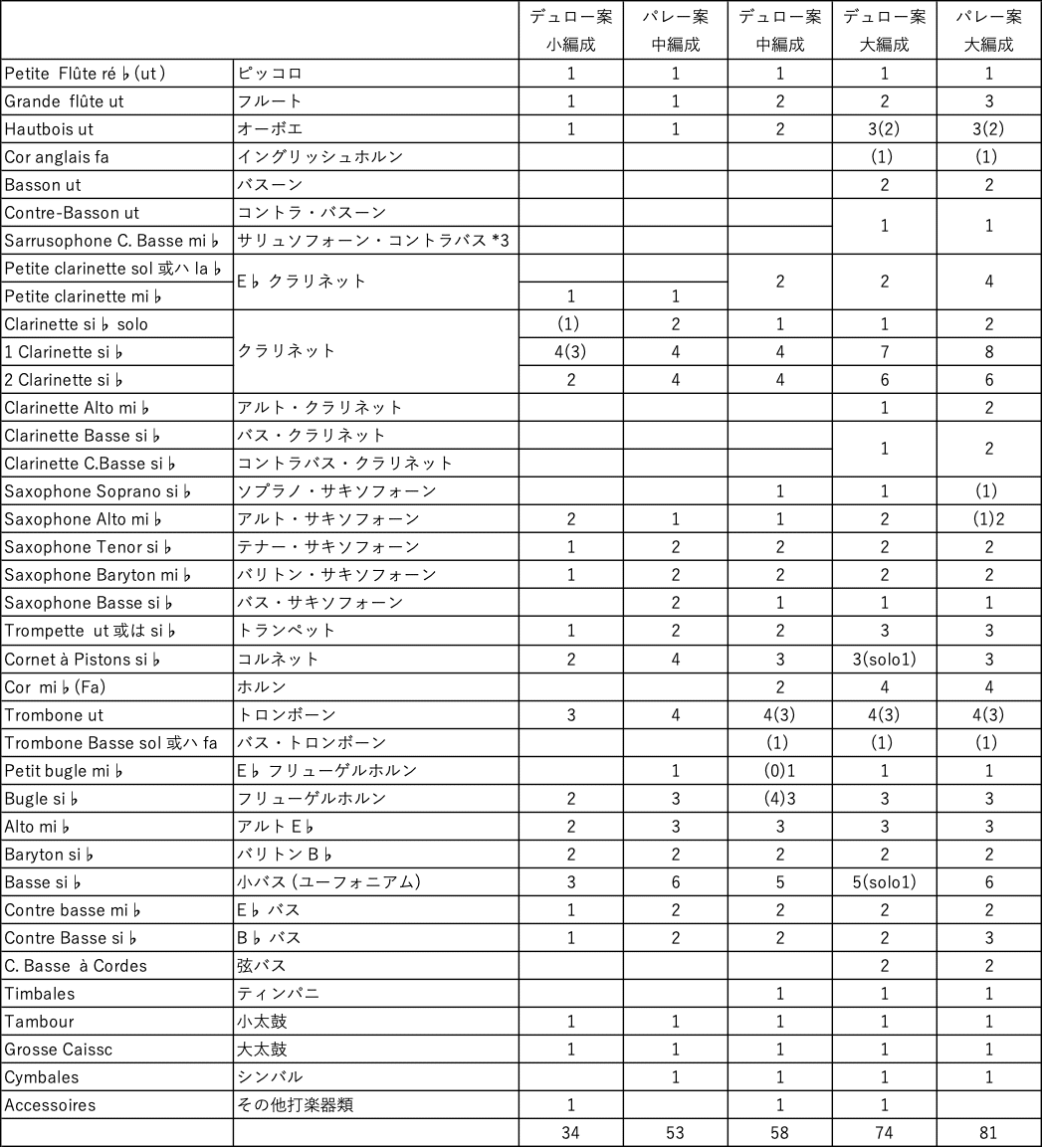

山口常光氏の「吹奏楽編曲法」は共益商社書店が1935年(昭和10)に発行した吹奏楽曲の編曲について書かれた書籍です。92ページに示された5つのフランス式編成表の最小編成は、デュロー氏1案の34人編成で、フレンチホルンは用いられず、サクソルン属の金管楽器が充実する編成となっています。パレー2氏案を加えた中編成・大編成は木管楽器とサクソルン属金管の増員がなされています。今では見ることのないE♭フリューゲルホルン(Petit bugle E♭)が中編成以上に導入されるのが目につきます。

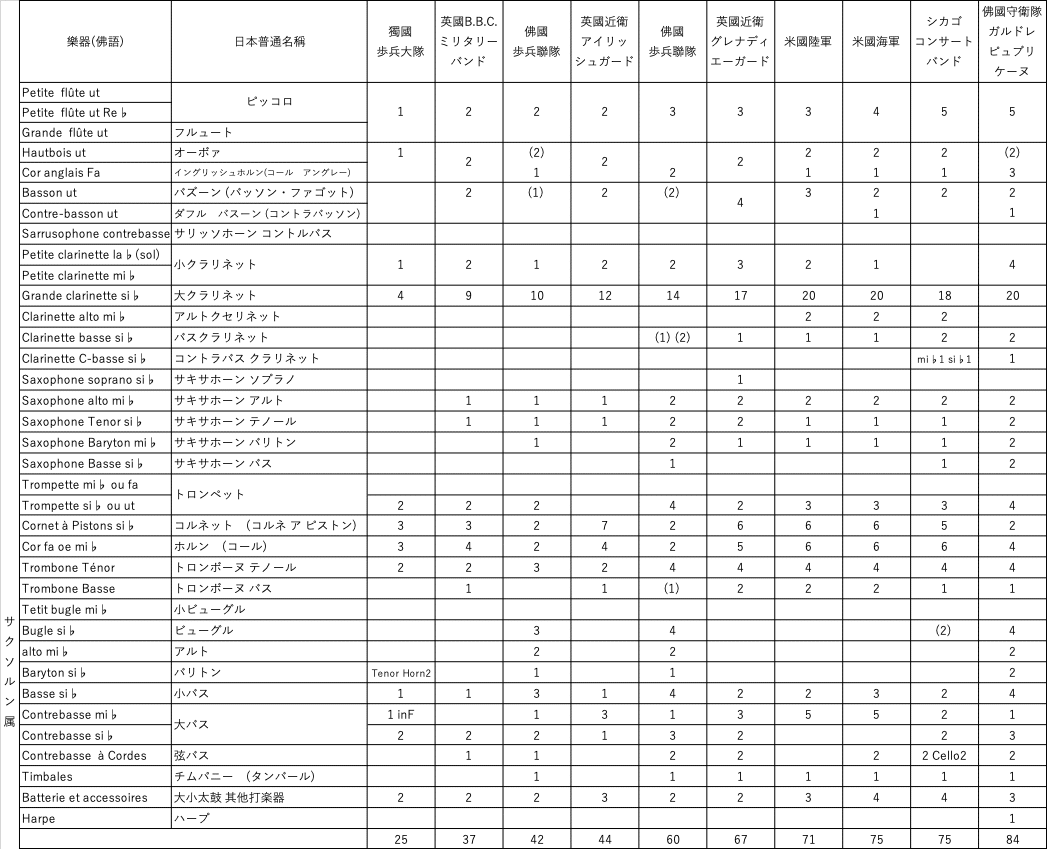

「現代各國代表的吹奏樂編成表」に示された最小編成は、「ドイツ歩兵大隊」の25人編成でここにサキソフォーンは含まれていませんがそれ以外の点では、現在日本の編成に通じるものとなっています。

*1 不詳であるがギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団第6代隊長ピエール・レオン・デュポン(1927-1944)のことであろうか。

*2 1898年出版の「吹奏楽編曲法」の著者としても知られる第4代隊長フィリップ・シャルル・ガブリエル・パレス(1893-1910)

*3 サリュソフォーンはダブルリードの金属製木管楽器で1856年に特許が取得された。ソプラニーノからコントラバスまで作られたが主にコントラバスが使われていた。楽器がほぼ手に入らず、現在ではそのパートをコントラバスーンで演奏する。

writer Hiraide Hisashi