「Web会議にコンデンサーマイクは要らない」- Web会議の“音”の基礎知識とマイクの選び方 (1) ヘッドホンを使わず一人で会議に出る場合

Web会議が主流になって随分経つが、その音環境についての基礎的な知識やマイクロホン選びについての知見が未だに体系的に蓄積されていないように見える。高額の投資をしなくても、ちょっとしたポイントに気をつけるだけでWeb会議をもっと快適に出来るのに、とずっととても残念に思ってきた。また、ブログやショップの記事などでは「Web会議のためにコンデンサーマイクを用意しましょう」といった誤った(と敢えて断言するが)情報も散見される。メーカーもその風潮に乗っかって、Web会議に使用するには難易度の高いマイクロホンを「Web会議用」といって宣伝しているケースもある。あるいは、そもそもマイクではなく環境を変える方に注力した方が費用対効果が高いと思われるケースを見ることも多い。そういうわけで、僭越ながら、ちょっとだけWeb会議のための “音” の基礎知識やマイクロホンについて3回シリーズで書いてみたい。今回はその1回目である。

なお、念のため最初に書いておくが、コンデンサーマイクが悪いわけではない。そうではなくて、コンデンサーマイクか否かを気にするよりも前に、もっと大事なことがたくさんありますよ、それを守るだけでマイクロホンをより活かすことができるようになりますよ、という話である。この記事を書くことで世の中の会議品質が少しでも向上するなら幸いである。

(※ 公開から1年近く経ちましたので無料化しました。[2022年12月24日])

1. Web会議のシチュエーションの分類

一口にWeb会議といっても、その場所(自分の声が聞こえる範囲)から参加するのが一人だけの場合と複数の場合があり、さらに、スピーカーから音を出せる環境であるかどうか(ヘッドホンを使う必要があるのか、すなわち、周囲にその会議には参加していない第三者がいるかどうか)、といった違いもある。そして、これらの状況ごとに適切なマイクロホンが異なってくる(と自分は考えている)。これらの組み合わせのパターンと解決策を表1に示す。

この表に示している通り、この4パターン全てで使うべき装置がそれぞれ異なる。残念ながら全てに一台で対応できる機器はおそらくまだ存在しない(少なくとも自分は知らない)ので、このややこしさが世の中のWeb会議品質が一向に向上しない理由の一つだろう。

ただし、この4パターンを全部説明すると長くなるので、まずはシリーズ1本目のこの記事では (a) のパターン、すなわち、自宅の自室や会議室などから一人で参加するWeb会議を想定して、そこで使うべき機材について説明する。

・・のだが、これ以上長い説明など読みたくない! 手っ取り早く答えだけ教えてくれ! という人のために、最初に一つだけ具体的なソリューションを書いておこう。「考えるのが面倒ならば迷わず YAMAHA の YVC-200 を買って下さい」。一人で会議に出席するのであれば、このモデルさえ使っていれば、100点満点は取れないが、でも確実に70点は取れる環境が一瞬で作れる。他社の安い類似品は多々あるが、少なくとも YVC-200 よりも安い製品はやめておいた方が後悔がないと思う。会議の品質は単なる「マイク単体の音質」や「スピーカー単体の音質」では全く評価できないのだが、残念ながらそのへんをちゃんと評価しているレビューはあまり見かけない(だからこそこのシリーズ記事を書いているのであるが)。特段の判断基準を持たれていない状態であれば、騙されたと思って YVC-200 を選んでおくか、あるいは、むしろよくわからないものを買うくらいなら、iPhone を使ってみて欲しい(Android は機種による差が大きいので断言は避けるが、多くは悪くないと予想する)。最近のスマホは、さすがに低音は出ないものの、意外と会議品質は悪くないはずである。

【補足-1】もう少し詳しく説明すると、YAMAHA YVC-200 は、スピーカーとして見ると(失礼ながら)それほど音の良いモデルではない。また、マイクロホンの品質もそこそこである。もっと安くて良い音のするスピーカーフォンはたくさんある。しかし、YVC-200 はエコーキャンセリング性能が優れている(ノイズキャンセリングではなくエコーキャンセリング)。安い製品だと、そもそもエコーキャンセリングは名ばかりだったり、エコーは返らないが音声が途切れたり、音声は途切れないがエコーが常に少し返ったり、何らかの問題を抱えているものが多い。もちろん、ほとんど発言しないからイイ音で聞けることを重視する、という場合はそういうモデルでも問題は無い。だが、(もちろん中にはそういう日もあるだろうが、)それは真の会議ではないと筆者は考える。参加者全員が積極的に活発に発言できる環境を提供すること、それがこの記事の目的である。(ちなみに、筆者は YAMAHA とは特に利害関係にはない。友人のボーナスは少し増えるかもしれないが。)

というわけでかなり横道に逸れたが、この記事では、(a) のパターンで、かつ、市販の会議用スピーカーフォンではなく、それ以上の品質を求める方が自分でマイクを選んで使用するための方針について書いていく。

なお、(b) と (c) のパターンについては後日別の記事を書く予定である。そこでは、なぜ YAMAHA のスピーカーフォンを熱烈にプッシュしているのかについても触れる予定である。残る (d) のパターンについては…、概念だけ記事に書いても仕方が無い気もするので、コンサルタント料を頂いたら個別レクチャーします、ということにでもしておこう。

2. Web会議用のマイクがコンデンサー式である必要があるか

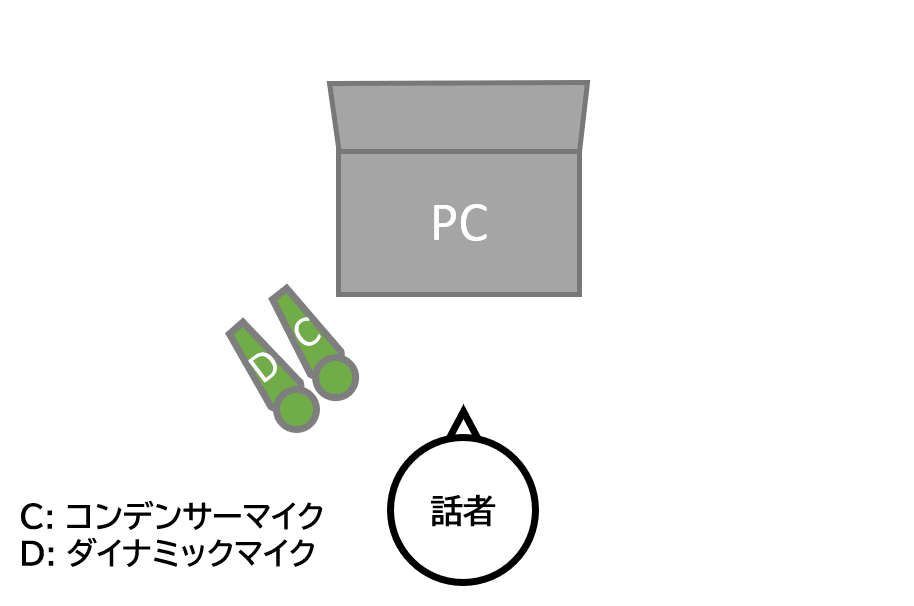

さて、ようやくここからが本題である。まずは以下の2つの音声を聞いてみて欲しい。どちらか一方が新品価格でも1,000円強のダイナミックマイク、もう片方が数万円のコンデンサーマイクで、2本のマイクを口元から 20 cm 程度の位置に設置して同時に収録した音声である。どちらが高級品か、わかるだろうか?

(ちなみに、ダイナミックマイクは理科の授業で習ったフレミングの左手の法則に従って磁石とコイルで振動を検出するマイクで、コンデンサーマイクは向かい合った2枚の金属板の距離が変わることによって振動を検出するマイクである。動作原理は大きく異なるが、平面の振動板で音を捉えるという点では全く同じである。)

収録は図1のようにしておこなったので、2つのマイクの収録環境はほぼ同じである。どちらが良い音に感じられただろうか? あるいは、どちらがよりWeb会議に適した音に感じられただろうか?

答えは、上(1)が高級なコンデンサーマイク、下(2)が1,000円のダイナミックマイクである。それほど差が無いどころか、中にはむしろ(2)の方が好ましく感じた方もいらっしゃったのではないだろうか? もちろん何らかのズルをしたわけではない。収録してから音質を変えたりはしていない。2つのマイクの音量がほぼ同じくらいになるように調整しただけである。

この結果からまず言えるのは、少なくともWeb会議用に話し声を収録する程度なら、きちんと作ってありさえすれば安いダイナミックマイクで充分だろう、ということである(もちろん、あまりにも粗悪なマイクだと例えば高域が全然拾えないといったことはあり得るが、それはまた別の話なのでここでは触れない)。もう一度念を押すが、マイクロホンの種類が「ダイナミックマイク」であろうが、「コンデンサーマイク」であろうが、どちらであっても充分な品質でWeb会議に参加することが出来る。

では「感度」が重要なのだろうか。もちろん両者に感度の差はあるものの、そもそも感度が上がっても下がっても音質そのものには影響は無い。よく言われる「感度が上がると小さな音も拾えるようになる」という理解は、半分は正しいが半分は間違っている。より正しくは、「感度が上がると、小さな音は大きくなるが、元々大きかった音もそれに比例してさらに大きくなる」だけであり、拾える音そのものに含まれる音の比率は変わらない。何らかの特別な処理をしない限り、小さな音だけしっかり拾う、みたいなことはできない。巷のレビュー記事などでよく見る「マイクから離れて話してみて感度をチェック」みたいな方法ではマイクロホンの評価はできない。よほど音が小さくて電気的なノイズに埋もれてしまったりしない限り、感度が低ければ単にボリュームを上げれば良いのである。そして幸い、最近のWeb会議システムは、ボリュームを自動で調整してくれる機能が付いていることが多く、自分で調整をしなくても多少の音量差はシステム側で吸収してくれる。

それでも実際に2つのマイクで音が違ったじゃないか、と仰るかもしれない。その通り。この音質(音色)の差は、二つのマイクが想定している集音特性の差(≒設定の違い)によるものが主である。方式がダイナミックなのかコンデンサなのか、とは関係ない。細かい話は端折るが、「音源とマイクとの距離によって音のバランスが変わるマイクがある(あるいは、その変わり方がマイクによって異なる)」ことだけ把握して頂ければ充分である。この現象は、特定の方向からの音を大きく拾うマイクロホン(=“指向性マイクロホン”などと呼ぶ)のみで起こるもので、近づくと低音が大きくなり、離れるにつれて低音が減っていく。音楽番組を注意深く見ていると、声量豊富な歌手がマイクを持つ手を口元から遠く離して熱唱しているシーンで声が細くなったように感じられることがあるが、あの現象である。今回、この現象が (1) のダイナミックマイクの方に顕著に出たために2つのマイクの間で差が生まれた。このマイクロホンはボーカル用に設計されたもので、オンマイク(ボーカリストがマイクに口が触れるくらいの距離で歌っているのをご覧になったことがあるだろう。あれがオンマイクである)で使ったときにイイカンジのふくよかな音が収録出来るようになっている。こういうマイクを少し離れた(20 cmくらいの)距離で使ったので、低音が少し減って、結果としてスッキリとした音になった。人によってはこれが「Web会議用には好ましい」と感じられたかもしれない。

(高級マイクの名誉のために念のために追記しておくと、もちろん低域から高域までフラットで良い品質の音が録れているので、ここから好みの調整(イコライジング等)を施せば望みの音質を実現することは容易である。この調整幅はもちろん高級なコンデンサマイクの方が断然広い。)

【補足-2】感度についてもう少し詳しく説明しておくと、マイクロホンの感度は「V/Pa」あるいは「dBV/Pa」という値で記されることが多い。これは、「1 Pa(パスカル = 音の大きさの単位)の音が入ったらマイクから何 V の電圧が出ますか」ということを示している。この数値の大小は音質には全く関係がなく、そのマイクロホンを接続する機器の選定にのみ必要となる値である。どうしても小さい音を拾う必要があるのであれば、感度ではなく、「等価雑音レベル(自己雑音)」の項目を見る。これは、周囲が無音であったとしてもマイクロホンから出てくる電気的ノイズがどのくらいの大きさの音に相当するか、という値であり、この値が小さいほど、小さな音でもノイズに埋もれなくなる。従って、本気のレコーディングでは非常に重要な値である。しかしながら、Web会議で拾うべき音はそんなレベルよりは充分に大きいので、よほど品質が悪いか特殊なマイクロホンでない限りは気にしなくても大丈夫である(もしも気にしなければならないくらいの状況なのであれば、それは、そもそももっとマイクに近づいて話すべきであることを意味している)。

【補足-3】マイクロホンを音源のすぐ近くに置くことを「オンマイク」、離れた位置に置くことを「オフマイク」と呼ぶが、明確に境目となる距離が決まっているわけではない。概ね 10 cm くらいより近いと「オンマイク」と呼ぶことが多いが、状況(慣習)によっても前後すると思うので深く考えなくても構わない。心配であれば、距離を変えて録音してみて、どういう音が収録されるかを確認しておくと安心である。

3. マイクロホンの指向性が違うと録れる音がこんなに違う

ここで疑問が出てくるかもしれない。「マイクに近づくのと離れるのとで音質が変わったら面倒じゃないのか」。それはその通りである。会議なのだから、音質はできる限り一定であった方が良い。それでもなぜこの記事で指向性のあるマイクを紹介しているのか。それは、外来ノイズがあったときや相手の声をスピーカーから再生した時に有用だからである。

次の動画の音声を聞いてみてほしい。これは、マイクロホンの後方から大きめの音量でBGMを鳴らした状態で収録した音声である。上(1)が無指向性(全ての方向からの音を拾う特性)に設定したマイク、下(2)が指向性の強いマイク(単一指向性)である。距離はいずれも同じである。

収録した環境は図2のような感じで、マイクロホンの後方にBGM再生用のスピーカーが設置されている。BGMは、さすがにこんな環境ではWeb会議には出席しないだろう、というくらいの大きめの音で鳴らしている。収録後に、音声(話者の声)の大きさがほぼ同じに聞こえるように全体のボリュームだけを調整している。

音を聞いてみられて、いかがだっただろうか? おそらく下(2)の音声の方が断然聞きやすかったはずである。ここから言えることは、「指向性を持ったマイクロホンの近くで話す」ことで外来のノイズの影響を最小限に抑えることができる、という(極めて当たり前の)事実である。300円返せ、という声が聞こえてきそうなくらい当たり前のことである。今回はわかりやすいようにBGMを鳴らしたが、現実の場面では、近くにいる人の声、部屋の外からのノイズ、キーボードを叩く音などを低減することができる。この「マイクの近くで、マイクの指向性の向いている方向から話す」ことがあらゆる集音の基本なのだが、現実の会議ではどういうわけか軽視されがちなのをいつもとても残念に思っている。会議システムにどんな高度な機能が搭載されていようとも、まずは「マイクのすぐ前で話す(もちろんノイズ源はできるだけマイクから離す)」ことを心掛けるだけで、(追加の投資をせずとも)格段にクリアな音を届けることができるようになる。300円を返金しても構わないので、これだけはぜひとも実践していただきたい。

ついでに言及しておくが、キーボードの打鍵音も会議品質を大きく損なう要因になり得る。会議中に議事録を取ったり調べ物をしたりする場合は、できる限りマイクロホンから離れた位置でおこなうことを強くオススメする。自分が話す場合も話さない場合も、常にマイクとの距離を意識すること、それだけで充分である。加えていうなら、可能であれば、少なくとも会議中に使うのであればメカニカルキーボードのような音の大きなキーボードは避け、静かなものを使うのがよいだろう。キーボードの音は、本人はイイ音を気持ちよく響かせて使っているわけだが、リモート先で聞かされる側にとっては厄介なノイズ以外の何物でもないことを思い出して欲しい。

なお、指向性マイクロホンの近くで話すという対策だけで、外来ノイズが低減できるだけでなく、実は会議相手の声がエコーとして戻ってしまうことも低減する効果も期待できる。この点については別稿で詳述したいが、ひとまず図だけ先出ししておく(図3)。

会議相手の声をマイクが拾ってしまうと、Web会議システムによっては話者の発言が消されてしまう(一時的にミュートに近い状態にされてしまう)場合もある。最近はWeb会議システムも良いものが増えているが、まだまだ同時発話に対応するための性能が不充分なサービスも残っている。活発な会議のためには相手の発言に対して間髪入れないレスポンスが重要であるのに、例えばだれか一人の参加者が別の誰かの発言に呼応して「いいですね! 賛成!」と言ったら他の参加者からエコーが返ったために元の発言者の声がミュートされてしまって肝心の所が聞こえない、といった残念な事態が頻発し、結果として会議がどんどん萎縮していったりする。これはとても勿体ない話である。この事態を避けるためにも、会議に参加する全ての参加者が、再生音声が自分のマイクロホンに入ってしまわないように注意する必要がある。一人でもこれを破る参加者がいた場合には会議全体の品質が大きく低下する(繰り返すが、多少のエコーがあっても特に問題なく完璧に処理してしまう会議システムも存在はするが、相手先の指定したツールを使わなければならないという状況も日常的に発生するので各自のエコー対策が不要になるわけではない)。もちろん、全員が必ずヘッドホンを使う、といったルールにしておけばこの問題は解消するが、朝から晩まで会議だったりするとヘッドホンを一日中装用し続けるのも大変であるので、スピーカーを使いたくなることも多い。そういうときにこの施策(指向性マイクのすぐ前で話すこと)を思い出していただきたい。

【補足-4】この記事では単に「指向性」と呼んでいるが、実際には指向性にも種類がある。大きく分けて「単一指向性(カーディオイドとも呼ばれる : マイクの前側に感度が高い)」と「双指向性(Figure-8とも呼ばれる : マイクの横方向には感度が低いが、前後方向の感度がどちらも同じで高い)」の2種類があり、この記事で言っている指向性は前者の「単一指向性」を指している。さらに、単一指向性の中にもいろいろあり、特性によってカーディオイドだとかスーパーカーディオイドだとか呼ばれる。ご想像の通りスーパーカーディオイドの方がより指向性が強いのだが、実はスーパーカーディオイドは後方の音を少し拾ってしまうので、実は必ずしも会議に適しているわけでもない(例えばこのあたりのページが参考になるかもしれない)。もちろん厳密に言うと使用する部屋の環境によって最適なものは変わるだろうが、近くに大きな音のする楽器があったりしない限りはそれほど異なるわけでもないので、あまり難しく考えずに「単一指向性」と書いてあるものを選べば問題無いだろう。

【補足-5】本文中では触れていないが、最近はノイズをリアルタイムに除去する技術もかなり実用的になっている。適切に設定すれば、キーボード打鍵音などはほぼ消えてしまう(例えば : NVIDIA Broadcast、Krisp など)。これらのツールは非常に有用であり、本当に魔法のようにノイズを消してくれる。恐るべきことである。また、Web会議ツール自体にも同様の機能が備わっており、悪くないものも多い。しかしながら、音声以外は消えたとしても、他の人の声は拾ってしまう(自身の声を学習するものもあるようだがこの記事の執筆時点では実用的にはまだまだの印象)し、音質自体を高めてくれるわけでもない。また、次の 4. に示すような問題も(いまのところは)解決出来ない。従って、ノイズ除去ツールは非常に有用ではあるが(筆者自身も日常的に使っているが)、マイクロホンを適切に使わなくても良いという免罪符にはならない。もちろんマイクロホンのことなど全く意識せずとも快適にミーティングが出来る世の中が理想ではあるが(そしてそういう日が来ることを強く願うが)、残念ながら現時点ではそうはいかないようである。

4. マイクのすぐ前で話すことのあまり知られていないがとても重要なメリット

ところで、マイクロホンの近くで話すことには、実はもう一つメリットがある。次の動画の音声を聞いてみて欲しい。

ここでは、会議用のスピーカーフォン(マイク内蔵のスピーカー)を机に置いた状態で話者までの距離を変えながら話している。なお、このスピーカーフォンには集音した音声の音量を一定にする機能が備わっており、距離が離れてもほぼ一定の大きさで声が聞こえるように自動的に調整されている(収録後の調整は一切おこなっていない)。また、音の小さな区間では音をカットする機能も入っているようで、離れた距離で話した際に音声の一部が途切れてしまっているが、ここではそれが本題ではない。

さて、肝心の音質はどうだっただろうか。近くで話している時はほぼ音声のみがクリアに収録されているのに対し、離れるにつれて部屋の残響(部屋の響き)が感じられたと思う。この音声を収録した部屋には書籍やソファーなども含めてそれなりに物品がたくさん置かれており、普通に暮らす限りは残響の存在を意識することはまずないと思われる環境である(引っ越ししたての空っぽの部屋ではないし、廊下やお風呂場等で収録したわけでもない)。それでも、1 mくらい以上離れるだけで、結構「部屋が響いているな」と感じられるような音になっていたのではないだろうか。机と椅子しかない会議室などではもっと残響が多い場合も多いので、さらに影響は顕著になる可能性が高い。

この現象を模式的に図示したのが図4である。左がマイクロホンの近くで話した場合、右がマイクロホンの遠くで話した場合である。いずれの場合も、マイクロホンで収録される部屋の残響音やエアコン等の雑音の大きさは変わらない。これに対して、話者が発した声の直接音は距離が離れるにつれてどんどん小さくなっていく。結果として、距離が離れれば離れるほど直接音の比率が下がっていき、相対的に残響音やノイズが占める比率が上がってくる。そして、会議の場合は音声の大きさが同じくらいになるように調整するので、残響やノイズもそれに比例して大きくなってしまう。これがさきほど感じられた音質の変化の原理である。

これは、単に音色が変化するという問題だけでは済まない。まず、一定時間よりも長い残響の存在は音声明瞭度(音声を正しく聞き取れる比率)を低下させることが古くからわかっており、できるかぎりクリアな(残響成分の少ない=“ドライな”)音を届けることが重要である。あるいは、音声はなんとか理解できたとしても、聞き手が感じる“聴き取りにくさ”(主観的に聴き取りにくいと感じる度合い)はもっとセンシティブに変化することも示されている。さらに、仮に健聴者には影響がないような量であっても、高齢者や聴覚障害者の場合には残響が存在することによって明瞭度が顕著に低下することが指摘されている。これらの研究報告からも、とにかく「マイクの近くで話す」ことの重要性が支持される。念のために補足しておくが、そもそも「○○歳からが高齢者」だとか、「○○があれば聴覚障害者」である、というような明確なラインが引けるものではなく、高齢あるいは障害というのはグラデーションである。その意味でも、余分な残響を減らすというのは、ユニバーサルな配慮だと言える。

もちろんこんなことはすぐに直感的にも理解できることであり、多くの読者は「何を今さら」と感じられておられることだろう。だが、致命的なのは、「Web会議では自分では自分が送信している音を聞かない」という点である。多くの人は自分の声を自分でモニターしたりはしないので、仮に聞くに堪えないヒドい音質で送信していたとしても、自分「だけ」はそれに気付くことができない。頭では理解していても確認する機会がないのである。会議の相手も、わざわざ「あなたのマイクの音はイマイチですよ」なんて教えてくれたりは(残念ながら)めったにしない。結果、なぜか会議があまり盛り上がらなかったり、あなたの発言力が知らず知らずのうちに低下していたり、あるいは別の組織の人との会議だった場合はあなたの組織の印象が低下していたりする可能性があるのである。本来は音質と発言内容とは全く無関係のはずだが、相手も人間である。潜在的に悪いイメージを持たれる可能性があるとしたら、悪い音で送信することを避けるに越したことはない。是非とも明日の会議から、発言される際にこの記事の内容をチラっと思い出していただき、「そうだ、もうちょっとマイクの近くで話そう」と思って頂ければ幸いである。これは、例えばどうしても PC 内蔵のマイクで話さなければならない、といった時でも同様である。自分の発言を相手に聞いてもらいたい時は(すなわち発言するときは常に)、マイクの方を向いて、マイクの近くで話して欲しい。どんな音なのかを逐一モニターしていなかったとしても、少なくともマイクに近づいておいて困ることは無い(大声でシャウトしない限り)。

とは言うものの、できれば自分の送信している音を自分で確認しておくのが良いのは言うまでも無い。都合の良いことに、特別なツールを用意せずとも、Zoom や Meet など、多くのWeb会議システムには、自分の音声を事前に自分自身で確認するための機能が備わっている。例えば Zoom の場合だと、図5に示すように、[設定] を開いて、左側の [オーディオ] メニューの中にある [マイクのテスト] ボタンを押せば、会議が始まる前に(ミュートしていれば会議中でも)自分の音声がどんな感じになっているかを確認することができる。

あるいは、会議相手に自分の音声の品質はどうかを尋ねることももちろん有効である。相手との信頼関係があれば、「うーん、ちょっとイマイチですよ」と教えてくれると思う。

最後に補足しておくが、ノート PC にはほぼ間違いなくマイクロホンが内蔵されており、機種によっては音質そのものは悪くないものも多い。しかしながら、そのマイクロホンはディスプレイの上部などに搭載されていることがほとんどであるので、口元からの距離がどうしても遠くなりがちである。このため、ノート PC の内蔵マイクで拾った音は(マイクロホン自体の性能が充分に高かったとしても)クリアな音声にはなりにくい場合もある。機種によっては前方(すなわちユーザーのいる方向)に強い指向性を持たせる処理をおこなっているものもある(あるいは指向性を切り替えできる機種もある)が、内蔵マイクを使う場合は必ずその音の傾向を確認してから使いたい。残念ながら周辺音を広く拾うようなマイクロホンが搭載されていた場合は、Web会議には使わない方が良い。それでも出張先などで会議に出なければならない場合は、できる限りマイクに近づいて話すか、あるいは PC 内蔵マイクは諦めてスマホを利用することも検討されると良いだろう。

【補足-6】残響についてすこし補足しておく。まず、直接音に対して 50 ms(0.05秒)よりも遅れて到着する残響音は音声の明瞭度の低下に寄与することが示されている(D値 : 定義が示されている論文)。これは非常に古典的な指標であるが、通常はこれで大きな問題は無い。もう少し残響が音声明瞭度に与える影響を精密に評価するために Houtgast らによって提案された speech transmission index (STI) という指標もある(例えば : Wikipedia)。これは、振幅変調された(振幅の大小を繰り返す)ノイズの包絡線(波形の概形)が残響によってどれだけ乱されるか(振幅の大小が見えなくなるか)を計測して算出する指標であるが、基本的には残響が増えるほどスコアが低下するように設計されている(STI の正確さについては批判もあるが大筋としては特に使い物にならないという指標ではないという理解である)。また、単語了解度は低下しない程度の軽微な残響であっても、主観的な評価値である “聴き取りにくさ” は格段にセンシティブに低下するというデータが示されている(例えば : 佐藤ら、2007)。ここからは科学的なデータの裏付けがない筆者の推測であるが、主観的な “聴き取りにくさ” が低下しているのであれば、その音声を長時間聞いた場合の疲労度やストレスが増えていても不思議ではないと考えられる。一日に何時間もWeb会議に出席することが多い昨今の環境においては、少しでも疲労しにくい音声を届けることも重要なのではないだろうか。

次に、加齢に伴う明瞭度の低下については、高齢者ほど残響あるいは騒音の影響を受けやすいことが示されている(例えば : 佐藤ら、2002)。この論文で報告されている実験参加者群において、残響ナシで雑音もなければ老齢者群でも平均90%程度の単語了解度があったのが、残響を付与することで若年者群よりも顕著に了解度が低下していた。また、雑音についても差は明確で、若年者群では影響を受けないレベルの雑音であっても、老齢者群は強く影響を受ける(小さな雑音にも影響されやすい)ことも示されている。さらに、難聴者(補聴器装用者)が残響の影響を受けやすいことから、残響時間を短くする重要性が指摘されている(例えば : 白石、2012)。以上のように、残響は、音楽を聞くためにはぜひとも欲しい現象であるが、音声を正確に聞き取る、あるいはストレスなく聴き取るためにはなくした方が良い存在である。

5. まとめ

というわけで、ここまでの内容をまとめておく。

とにかくマイクの近くで話す(指向性の向いている方向から)。

雑音源(キーボードの打鍵音なども含む)はマイクからできる限り遠ざける(マイクの指向性は雑音の少ない方向に向ける)。

マイクロホンを新たに購入する場合は、指向性マイクロホンを選ぶ(コンデンサーマイクでもダイナミックマイクでも構わない)。その場合は、スピーカーからの音ができる限りマイクに入らないように設置する(スピーカーをマイクの指向性の向いていない方向に設置し、できる限り遠ざける)。

スピーカーとマイクロホンの位置関係などのややこしいことを考えたくない場合は、YAMAHA YVC-200 を購入する。

できれば、Web会議システム付属の機能などで事前に自分の声の品質を確認する。信頼できる人がいるなら、自分の音声品質について定期的に確認する。

これだけである。これらを実践していただくことで、より活発で有意義な会議の比率が高まって少しでもこの社会を活性化できるなら幸いである。なお、一応指摘しておくと、この記事中に「コンデンサーマイクの方が良い」という話は一切出てこなかったことにも気付かれたことだろう。

シリーズ2本目となる次回は、同一拠点から複数名で参加する会議(スピーカーから音を出す場合:表1の (b) のパターン)について記す予定である。このシチュエーションの方が現実にトラブルが起きる頻度が高いと思われるので、ぜひ次稿をお待ち頂きたい。

付録:オススメ機種の例

最後に、参考までに、比較的安価に入手できるオススメ機種の例を独断でいくつか挙げておく。ただし、これらがベストとは限らないし、この他がダメだと考えている訳ではない。それでも、概念だけお伝えしても実際に役立たなければ意義が半減すると思うので、敢えて例を挙げることにする。他にも紹介したい製品はたくさんあるが、断腸の想いで3つだけ選んだ(3つとも私費で購入した上で実際に試した製品である)。なお、筆者はいずれのメーカーやショップとも利害関係がないことを改めて明記しておく。

ダイナミックマイクのお得なセット

まず、この記事中で音声を収録するのに使用したダイナミックマイクを紹介しておく(最初の方の動画の「 - 2 」の2つがこれで録ったものである:この記事のヘッダ画像の中央に写っている銀色のマイク)。特にこのモデルだけを強く推すわけではないが、なにせこの価格であるので、もしご興味があればお試し頂ければと思う(CLASSIC PRO / CM5 : スイッチ付きの CM5S とナシの CM5 があるのでお好みで)。

なお、このマイクだけを購入しても単体では PC に接続して使用することはできない。最低限、ケーブルとマイクスタンドとオーディオインタフェースが必要であるが、面倒な場合はパッケージ化して売られているものなどを選んでおくのも悪くない(これだけのセットで6,000円台というのもスゴい話である)。このオーディオインタフェースには自分の声をリアルタイムに(遅延無く)ヘッドホン出力する機能(=“ダイレクトモニター機能”)が搭載されており、次々回の記事で紹介予定の内容(ヘッドホンを使った会議に必要な要件)にも合致する。6,000円台の投資でWeb会議品質が劇的に向上すると思う(ヘッドホンは別途)。なお、セットになっているマイクスタンドは使用経験がないのだが、画像を見る限り少し高さが足りないかもしれない。オンマイクで使用するために、台に乗せるなどの対策を取って欲しい。

もし機材をバラバラに揃える場合は、ケーブル(XLRケーブル、あるいはキャノンケーブルなどとも呼ばれる)はオスメスがあるので、「XLRメス-XLRオス」などと表記されているものを選ぶ(良い物への投資を厭わない方は CANARE のものをどうぞ)。マイクスタンドは、1,000円のマイクに1万円のスタンドというのもバランスが悪いので、よくわからなければひとまず同じ CLASSIC PRO ブランドのもの(例えば「DTMS 卓上マイクスタンド」など)を選んでおくと、品質はそれなりだが初期費用は安く上がる(同じく、良い物への投資を厭わない方は K&M のものをどうぞ)。オーディオインタフェースはそれこそピンからキリまであるが、STEINBERG か Roland あたりの製品を選んでおくと後々後悔がないだろう(他社のものが悪いというわけではない)。

一台で完結するセット

上記のような装置を揃えるのが面倒な方は、替わりに以下のような製品を検討されるのも悪くないと思う(SONY / ECM-PCV80U)。

このマイクロホンは、4,000円程度でありながら、簡易スタンドとケーブルに加えて、USB で PC に接続するアダプターも付属しており、このセットだけで完結する(ヘッドホンだけは別途)。このマイクはエレクトレットコンデーサー型(コンデンサーマイクの一種)であるが、単一指向性であるので今回紹介した用途に適する。加えて、この USB アダプターにもダイレクトモニター機能が搭載されており、ヘッドホンを使った会議に必要な要件に合致する(ただし、この機能はデフォルトでは ON にはなっていないので、Windows 10 であれば、[サウンドの設定] - [サウンド コントロールパネル] - [再生] タブの中から [UAB-80] を探し、[プロパティ] - [レベル] の中の [マイク] を 100 などに設定する(その横のミュートボタンも解除する)必要がある。PC からの再生音に比べると若干モニター音が小さい気がするが、無いよりは格段にマシである)。なお、付属の簡易スタンドは、一応裏面にゴム足も貼ってあってそれなりにしっかりはしているが、高さが低いのでそのまま机に置いてしまうと口元からの距離が遠くなりすぎる。これではWeb会議に必要な品質が得られないので、必ず何らかの台などの上に置いてオンマイクで話されるようにご注意頂きたい。いずれにせよ、筆者の知る限り、この価格帯でダイレクトモニター機能が搭載されているそこそこマトモなマイクロホンシステムは少ないので、購入を検討されても損はないと思う。

旅行/出張に便利な小型マイクロホン

もう一つ、出張などに便利なマイクロホンをご紹介して終わりにしよう。全長 7 cm の小型マイクである(SAMSON / Go Mic USB)。

このマイクロホンは5,000円弱で販売されているが、単体でオーディオインタフェース機能を持っており、USB ケーブルだけで PC に接続することができる(最近はあまり使わない Mini-B 端子なのが持ち歩くには玉に瑕だが)。単一指向性と無指向性を本体のスイッチで切り替えられるので、会議の場合は単一指向性に設定して使用する。さらに、このサイズでダイレクトモニター機能にも対応しており、ヘッドホンを装用しての会議出席にも対応できる。ただし、上記の SONY のものと同じく、モニターのレベルは本体では調整できない。また、ボリュームも本体では調整できないので、OS 側のボリューム設定などで調整することとなる(据え置きを前提としたものであればボリュームやマイクのGAINを本体で調整できる機種も多いが、超小型で簡単に持ち歩けるという点がこの機種のアピールポイントである)。なお、本体には固定のためのクリップ機構が備わっているが、残念ながらこれを PC のモニタの縁に固定して使用すると口元までの距離が遠くなりすぎるのと、設置している机の振動やキーボードの打鍵音などを敏感に拾ってしまうので、振動の伝わりにくい台を用意して口元にある程度近づけるという一手間は常に必要になる。筆者は、鞄を机に置いたり手近にある収納グッズ類などを使ったりして調整することが多い。このような多少の手間はあれど、このサイズでかなりの音質が実現できるユニークな製品であるので、出張先から会議に出席する機会が多い方はぜひ導入を検討されるとよいだろう。

もしもっと良い選択肢をご存じであればぜひご教示頂きたいが、いずれにせよ、それほど高額な物ではなくとも充分な品質が実現できるので、機会があればお試し頂ければ幸いである。ぜひご一緒に、より快適で活発で有意義なWeb会議を増やしましょう。

(最終更新:2022年2月5日 23時35分 / 2022年12月24日 無料記事化:リンクがアフィリエイトになっている場合があります)