「家族心理学」授業資料 コミュニケーションと情動の発達(1) 実践女子大学 長崎 勤

1.取りあげ場面での要求行動と情動調整

1)取りあげ場面

「取りあげ試行」 では、まず母親が30秒間玩具であそび、被験児に新奇刺激を提示する(新奇刺激提示場面)。その後、玩具が被験児にわたされ1分30秒間母親とともにあそぶ(親近化場面)。次に「取りあげ試行」 では、母親は「ちょとかしてね」と言って被験児のあそんでいる玩具を1分間、被験児の手の届かないところに置く(取りあげ場面 )。

2)9ヶ月児(A児)の要求行動と情動調整

9ヶ月では、1分間に、数回のぐづりなどネガティブな自己調整を繰り返し、その際、養育者が「バイバイしちゃったね」と子供をなだめていた。ここでの「バイバイしちゃった」は、「バイバイしちゃたけどまた戻ってくる」 を含意した発話であった。

3)12ヶ月児の要求行動と情動調整

子供は、指さしを用いて養育者を見て要求を繰り返していた。養育者は子供に、「困ったね、バイバイしちゃったね」などとなだめた。ここでの「バイバイしちゃったね」は同様に「バイバイしちゃたけどまた戻ってくる」 を含意していた。

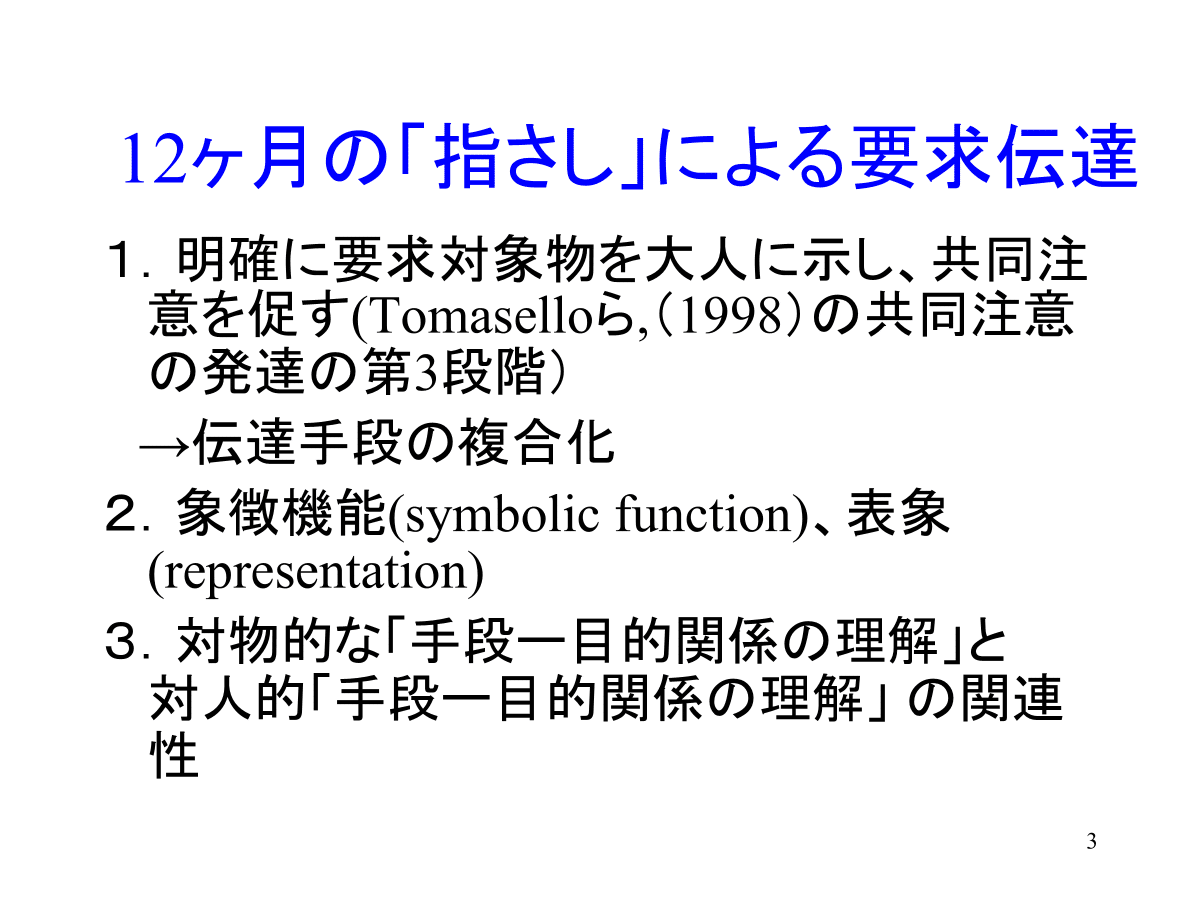

この時期の要求行動は、明確に要求対象物を大人に示し、共同注意を促す(Tomaselloら,(1998)の共同注意の発達の第3段階)。また、伝達手段が視線・動作・発声と複合化する。

象徴機能(symbolic function)、表象(representation)の発生により、指さしは、何かで、別の何かを示す(「アレ」という機能を持つ)ようになる。

4)15ヶ月児の要求行動と情動調整、および言語へのmapping

ややぐづり始めた子供に、養育者は「ないない」という代弁の発話で働きかけると、子供は養育者を見て「ないない」と代弁模倣をした。

ネガティブな情動調整に際し、言語にる相互調整によってなだめられた。

ここでの「ないない」は同様に「ないないしたけどまた戻ってくる」を含意した発話であった。

図式化すると子供の前言語的伝達行為を、養育者が「ないない」と代弁し、こういた場面では「ないない」とラベリングすれば良いのだな、と養育者の代弁を模倣する。このようにして、子供の前言語的伝達行為は言語へとmappingされる。言語の誕生の「瞬間」といえる。

このように、典型発達児では、ネガティブな自己調整から、言語によるネガティブな相互調整に至るプロセスには、大人との「なだめの行動系列」があり、その文脈の中で、「ばいばいしちゃった(けどまた戻ってくる)」」「ないない(したけどまた手に入る)」など、ネガティブ状況での、言語の柔軟で広い概念と使用を学習している。