補聴器を使い始めるまでの期間や満足度について

どうも!!!

長洲ヒアリングのみやたです!!!

今回は、日本における補聴器についてジャパントラック2018をもとに書いていこうと思います(^^)/

~補聴器を使い始めるのはいつ?~

聞こえにくさを感じた時に「補聴器はいつから使い始めるのか?」という疑問を持つ方は少なくないと思われます。これには目安がいくつかあり、自分がいくつ該当するかで補聴器を使い始める時期かを判断します。

大まかな目安としては以下の4つです。

①聴力検査で難聴がある

②難聴に対する治療が無い

③きこえにくくて不便を感じる

④補聴器を使おうと考えている

使い始める時期やどこで買うのが良いかをまとめた記事はこちらです(^^)↓

いつから補聴器を使うかについては、まずきちんとした補聴器店できちんとした補聴器を一度試してみてから判断するのが良いかと思います(^_-)-☆

~補聴器を使い始めるまでの期間~

さて、ここからはジャパントラック2018(日本での補聴器についてのアンケート)をもとに書いていきます。

まず、補聴器を使い始めるまでの期間というのは「きこえにくさを初めて感じた時から補聴器を使い始めるまでの期間」のことを意味します。その結果がこちらです↓

【引用元】日本補聴器工業会 Japan Trak2018

平均が4~6年となってますが、この期間が長いと思うか短いと思うかは個人差があります。これには、「不便度の違い」が関係していると考えられます。

例えば、聴力検査の結果が同じような人が数人いたとします。

・Aさん きこえにくさはあるけど人と話す機会も少なく不便は感じない人

・Bさん 仕事をしていて不便を感じている人

・Cさん 周りの人が大きな声で話しかけてくれるので不便は感じてない人

このようにおかれた環境によって不便を感じる度合いが異なります。

その他にも、見た目を気にしてなかなか踏みだせない人や知人の意見で補聴器にマイナスなイメージを持ってしまった人、医師から「補聴器はまだ必要ない」と言われた人など様々な要因があると考えられます。

~補聴器の離脱について~

補聴器を使い始めようかなと考え相談した時に、やっぱりまだ良いかとなることを離脱としています。

ジャパントラックでは3つの離脱を挙げています。それが以下です。

第1の離脱:医師と相談しない

第2の離脱:医師が推奨しない

第3の離脱:購入しない。受給しない

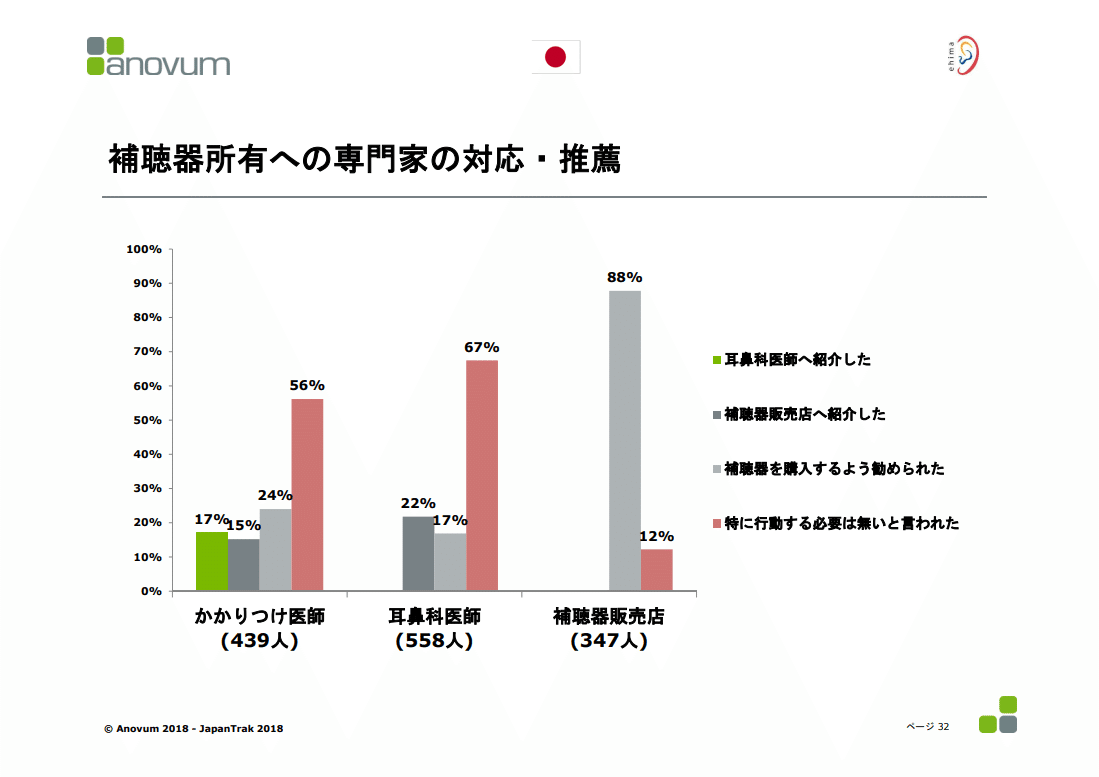

また、専門家の対応として医師に「特に行動する必要は無いと言われた」が半数以上を占めていました。一方で、補聴器販売店には「補聴器を購入するよう勧められた」が8割以上となっています。補聴器販売店としては、難聴があり日常生活で不便があれば補聴器を勧めるのは当たり前の事かなと思います。医師についても、難聴に対する治療があるという事や聴力検査の結果(補聴器が適応するほどの)難聴が無い場合には「特に行動する必要は無い」という対応で間違いないと思います。(ただ最近よく耳にするAPDやオーディトリーニューロパチーの可能性もあるため、聞こえにくさや不便を感じている場合には他の医療機関を勧める事などの対応が望ましいと思います。)

【引用元】日本補聴器工業会 Japan Trak2018

しかし、全補聴器所有者の内54%が「もっと早く補聴器を使用していればよかった」と回答している事から、本来ならば補聴器を使う事で不便さが軽減される方でも「行動する必要は無い」と言われている可能性があると考えられます。

医師の言葉にはかなりの影響力があるといえますので、「補聴器はいらないよ」と言われることで安心するというケースも多くあるのではないでしょうか。ただ、安心してもきこえにくいという事は変わりませんので、一度補聴器販売店でも相談することをお勧めします( `ー´)ノ

~補聴器の情報はどこで調べる?~

ジャパントラックより、補聴器の情報は①インターネット②補聴器販売店③眼鏡屋④耳鼻咽喉科で得る事が多いという結果になっています。

個人的にはインターネットで調べる事は簡単ですが、一般の方にとって情報の取捨選択は難しいのかなと思います。また、販売店での対応も店舗により様々なので1店舗だけの情報を信じるのではなく、自分の納得のいく説明をするスタッフがいるお店を見つけることをお勧めします('ω')ノ

~補聴器の満足度~

最後は補聴器の満足度についてになります。

どこで購入したかによって、満足度が異なるというデータになっています。購入場所については①補聴器販売店(61%)②眼鏡屋(12.9%)③インターネット(9.4%)の順になっています。また、満足度もこの順番と同じく①補聴器販売店(45%)②眼鏡屋(31%)③インターネット(15%)となっています。

【引用元】日本補聴器工業会 Japan Trak2018

技術や知識はもちろん、(聴力を測りそれを元に調整をするなど)対面での対応を基本とする補聴器ですので、このような結果は当然といえば当然なのかもしれません。最近では、自宅にいながら補聴器を遠隔調整する事やスマートホンを利用し自分自身で調整をする補聴器が出てきています。これらがどれだけ有効活用されていくかは今後に期待したいと思います(^^)/

また、満足度の結果は出ていますが、店舗によっても異なると言えます。補聴器販売店でも不満足な場合や、眼鏡屋で満足のいく補聴器に出会えることも十分にあります。もし数店舗を回る余裕がある場合は、それぞれのお店に出向くと良いかと思います。納得のいかない(付けていても効果を感じない、スタッフに不信感がある等)補聴器はなるべく即決で買わないように気を付けてください(;'∀')

ジャパントラックを元に書いてみましたがいかがでしたか(^^)?

他に気になる点や分かりにくい点などありましたら、気軽にお問い合わせください♪

補聴器オンライン相談も実施していますのでご利用ください(^^♪