J-Pratpadの審査経過情報を使って、ルンバ関連特許のポイントを掴む。

こんにちは。いわゆる企業弁理士として、中小企業の知財課に勤務しています。今回は、J-PlatPatの審査経過書類を参照しながら、今や一般家庭にすっかり浸透したお掃除ロボット「ルンバ」の関連特許について、ポイント(本質)掴んでいきたいと思います。

発明のポイント(本質)知ることは、発明に関わる全ての方に必要かつ重要な要素であると思いますので、少しでも参考になればと思います。

①まず、J-PratPadのホーム画面で、対象特許(第4472709号)の特許番号を打ち込んで対象特許を検索します。

②すると画面右下辺りに、対象特許の審査経過書類のリンクが表示されますので、そこをクリックすれば、審査経過書類(拒絶理由通知、手続き補正書、意見書)の内容が確認出来ます。

まず拒絶理由通知書から確認していきます。

今回は、36条、37条違反に加えて、29条2項(進歩性違反)の拒絶理由が通知されています。進歩性違反は、審査官が従来技術から容易に創作出来る発明であると判断した場合に通知されるものですから、進歩性違反が通知された審査経過書類は、従来技術との差を論じている可能性が高く、発明のポイント(本質)を把握しやすいと思われます。読み進めます。

上記赤線箇所で、進歩性違反となった引例(従来技術)の概要が記載されています。これによれば、議論の対象になっている技術は、「ロボットのバッテリ蓄電量に高レベルと低レベルを設定し、蓄電量のレベルに応じてロボットの動作を変える技術」の様ですね。このように対象となっている技術の概要を掴んで次に進みます。

補正書を確認します。

下線が引かれている部分が、補正箇所(修正箇所)です。審査官が通知してきた拒絶理由を解消するべく出願人は、進歩性違反を解消するために、出願内容に補正(修正)を加えるわけですから、補正箇所(修正箇所)は、その発明の特徴的な部分である可能性が高いです。

補正箇所に注目すると、蓄積されたエネルギー準位を2つの閾値を設けて判断する旨の補正(赤線部)と、その判断に基づいて行うタスクを具体化する旨の補正(青線部)を行っています。補正書からもポイント(本質)が見えてきました。

次に意見書を参酌します。意見書は、出願人が、補正書による補正に伴って、進歩性違反ではない旨の主張を行っている書面ですので、出願人の発明に対する、思想が反映されている可能性が高いので、注目ですね。

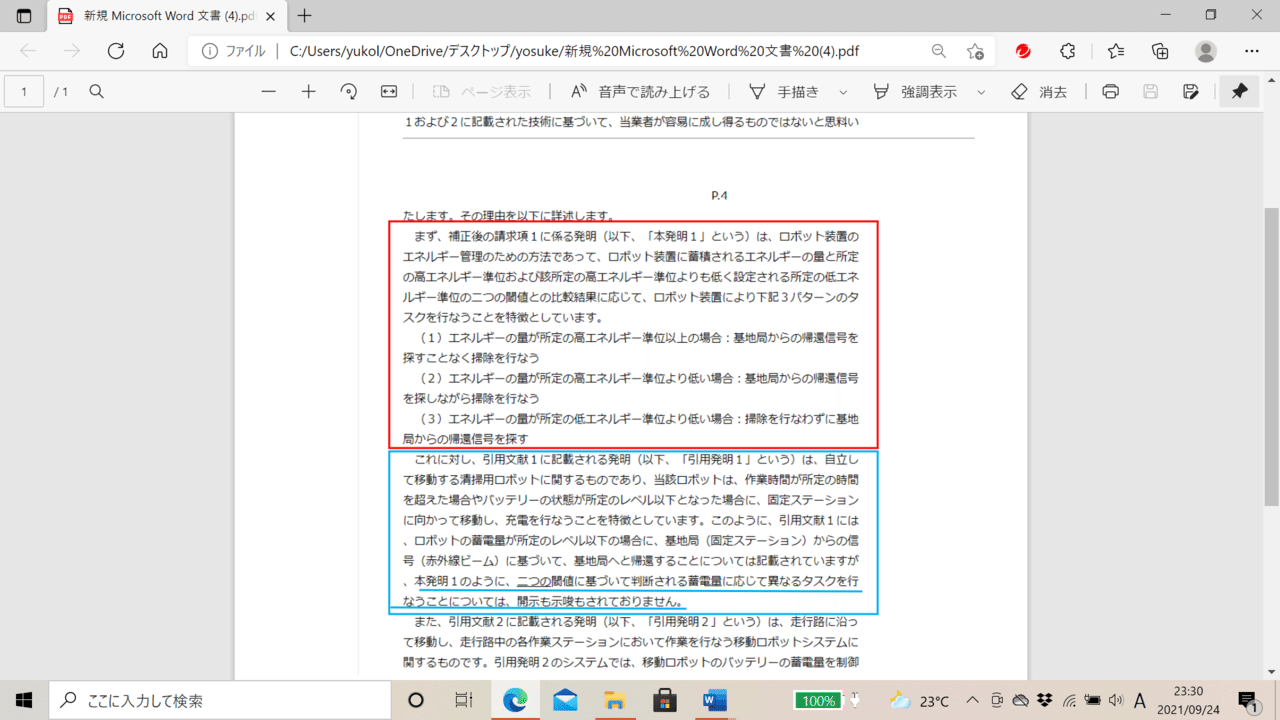

意見書では、出願人自ら発明の特徴に言及しています。赤枠部で新技術の特徴を述べ、青枠部で従来技術の特徴を述べています。特許発明は、従来技術と何が違うのかが全てといっても過言ではありません。新技術のポイントを以下にまとめます。

新技術のポイント(本質)

ロボットのバッテリー蓄電量を2つの閾値(高レベルと低レベル)に基づいて判断い、段階的に3通りのタスクを実行している。

タスク1(高エネルギー時)

⇒ロボットは、基地局(充電器)からの帰還信号を探すことなく掃除を行う

タスク2(中エネルギー時)

⇒ロボットは、基地局(充電器)からの帰還信号を探しながら掃除を行う

タスク3(小エネルギー時)

⇒ロボットは、掃除を行わずに基地局(充電器)からの帰還信号を探す

新技術では、ロボットは、バッテリーのエネルギーに余裕があるときは掃除を重視し、バッテリーのエネルギーが少ないときは、基地局(充電器)への帰還を重視するプログラムを段階的(3段階)に実行する訳ですね。確かにこれでロボットは、バッテリーの状況に応じて、基地局(充電器)への確実な帰還を達成しつつ効率的な掃除を行うことが出来そうですね😁✨✨

本件では、審査経過を通じ、出願人の主張が認められて、特許査定がされています👍️

今回は、詳細なプログラムや動作設定の全てを、審査経過書類からは把握しきることは出来ませんが、一体どこがポイント(本質)となって、特許査定がなされたかを一応に把握できたように思います 。

このように特許発明のポイント(本質)を理解しておくことは、その後の明細書の読解の精度を高めることに役立ちます。また、専門分野でなくとも、発明のポイント(本質)を掴むことは、差別化アイデアの創出、他社への概要説明などにも活用できますね。

ちなみに、ルンバの関連特許は今回確認したものだけではありません。アイロボット社は、異なるポイント(本質)で、関連特許を複数取得していますので、確認してみると、同社の思想や特許戦略のようなものが見えてくるかもしれませんね。

※今回の一連の情報は、あくまで特許出願情報の簡易的な把握を目的としています。審判段階及び裁判所におけるやりとりについては、一切参照しておりません。いわゆる判例研究等の情報については、他の弁理士さん等がされておりますので、そちらをご参照ください。

※また、特許発明の本質をより深く理解する為には、明細書の精読に加え、従来技術の把握が必要になりますので、時間に余裕がある方は是非確認してみてください。