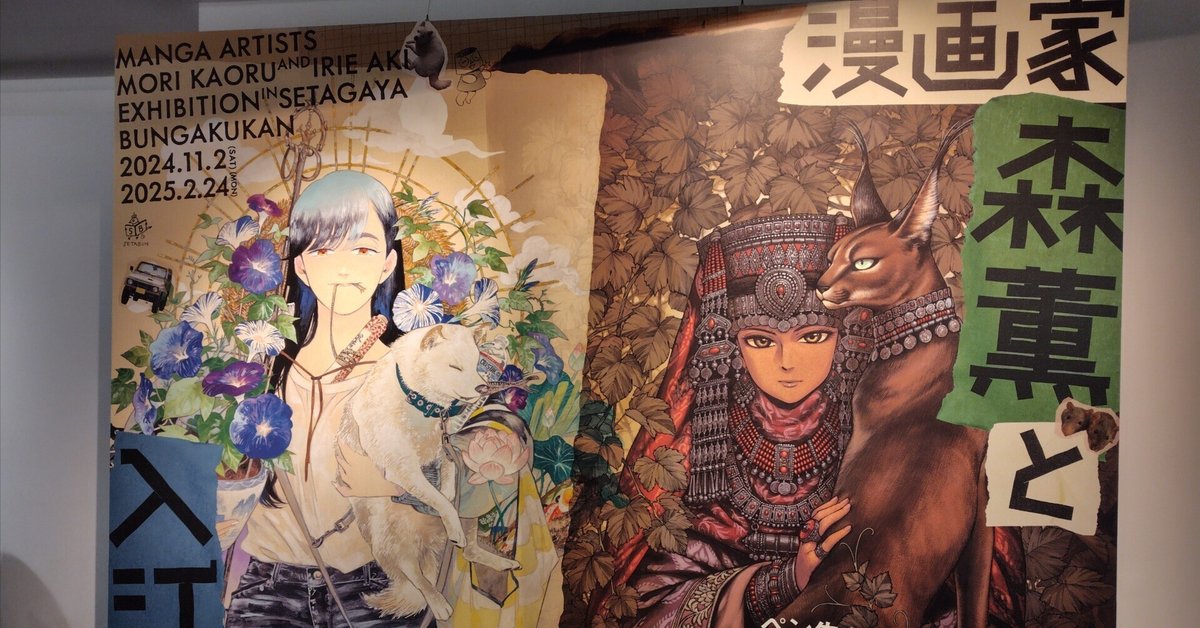

世田谷文学館 森薫と入江亜季展

こんにちわ。

今回は世田谷文学館で開催している『漫画家森薫と入江亜季展』についての記事です。

『エマ』『乙嫁語り』の森薫さんと、『乱と灰色の世界』『北北西に曇と往け』の入江亜季さんの二人展です。デジタルが主流となった漫画業界で、手書きにこだわる二人の展覧会ということで、期間終了間際になんとか飛び込んでいくことができました…!

【展覧会概要】

世田谷文学館 2階展示室

2024年11月2日~2025年2月24日 10:00~18:00

毎週月曜休館日

手書きにこだわる二人の漫画家

デジタルが主流になった漫画制作で、今もアナログの手書きにこだわる森薫さんと入江亜季さん。共通点は多く、同人活動から同じ編集者に見いだされ、同じ時期に同じ雑誌で連載を開始しました。個人的な付き合いもあるようで、展覧会の中でも互いの印象を語り合ったり、旅行にいった話など、親密な関係性がうかがえました。

しかし、アナログ手書きという共通点があるものの、展覧会を通して、二人それぞれの魅力を見つけることができました!

入江亜季

入江亜季さんの作品は『群青学舎』から読んでいて、セリフだけではなく、風景や人物の動きでストーリーを紡いでいく作風がとても魅力的でした。

展覧会を通して、入江亜季さん自身の作品の解説や描かれた絵を見ると、自身が体感したことを紙面に表現する天才だということがよくわかります。

自身の体験を表現するジャーナリズム体質

連載中の『北北西に曇と往け』は、アイスランドを舞台に旅をする物語です。入江さん自身、アイスランドや車(作中でも登場するジムニーを自身も購入されたとか)が好きで、現地を訪れ、そこで見聞きしたものを作品に落とし込んでいます。

読み切りでは、エジンバラでみた教会の合唱団を漫画にしていました。それは観光客向けの催しではなく、あくまで厳格な宗教の儀式であり、その緊張感が作画を通して伝わってくるようでした。

ご自身でも旅行好きを公言しており、それが創作活動の原動力をなっていることがよく分かります。

入江亜季フィルターを通すと、日常も非日常になる

さて、自ら体験したことを作品にするジャーナリング精神を持つ入江さんですが、目にしたことをそのまま紙面に落とし込むだけでは、その魅力はなかなか伝わってきません。そこには、入江亜季さんの目を通してのみ表現できるイメージがあるのです。

それは、「日常」を「非日常」に変えてくれるもの。

例えば『群青学舎』では、山に入ったおばあちゃんが雨宿り中に居眠りしてしまうシーンがあります。

浅い眠りの中では、通り雨や雷鳴は姿を変え、まるで龍が空を駆け抜けていくような壮大なイメージが出来上がります。

入江さんの目を通すと、なんでもないものも特別に感じてしまうのです。

作品の世界へ連れていってくれる鮮やかな色彩

入江さんは展覧会の解説で「雄大な風景を描くときは、ただ大きなページを使って描いても、読者をその世界に連れていくことはできない」と述べられていました。大きな風景を描くために、紙面を割くだけでは効果がなく、技術が必要だということですね。

漫画の原画を見ると、ペン先の強弱を駆使し、遠近を丁寧に表現されていることがよくわかります。

そして、なんといっても美しいカラー原稿。

アイスランドの雄大な自然を、鮮やかに描き出していました。

見たもの体験したことを、自身のフィルターを通して表現し、現実を昇華させていく入江亜季さん。

作品によって、絵柄がどんどん変わっていくので(『乱と灰色な世界』のポップなイメージから、『北北西に曇と往け』では雄大でハードな作風に)見ていてとても楽しかったです。

森薫

森薫さんの『エマ』や『乙嫁語り』は、読むと必ずその世界観に引き込まれてしまいます。

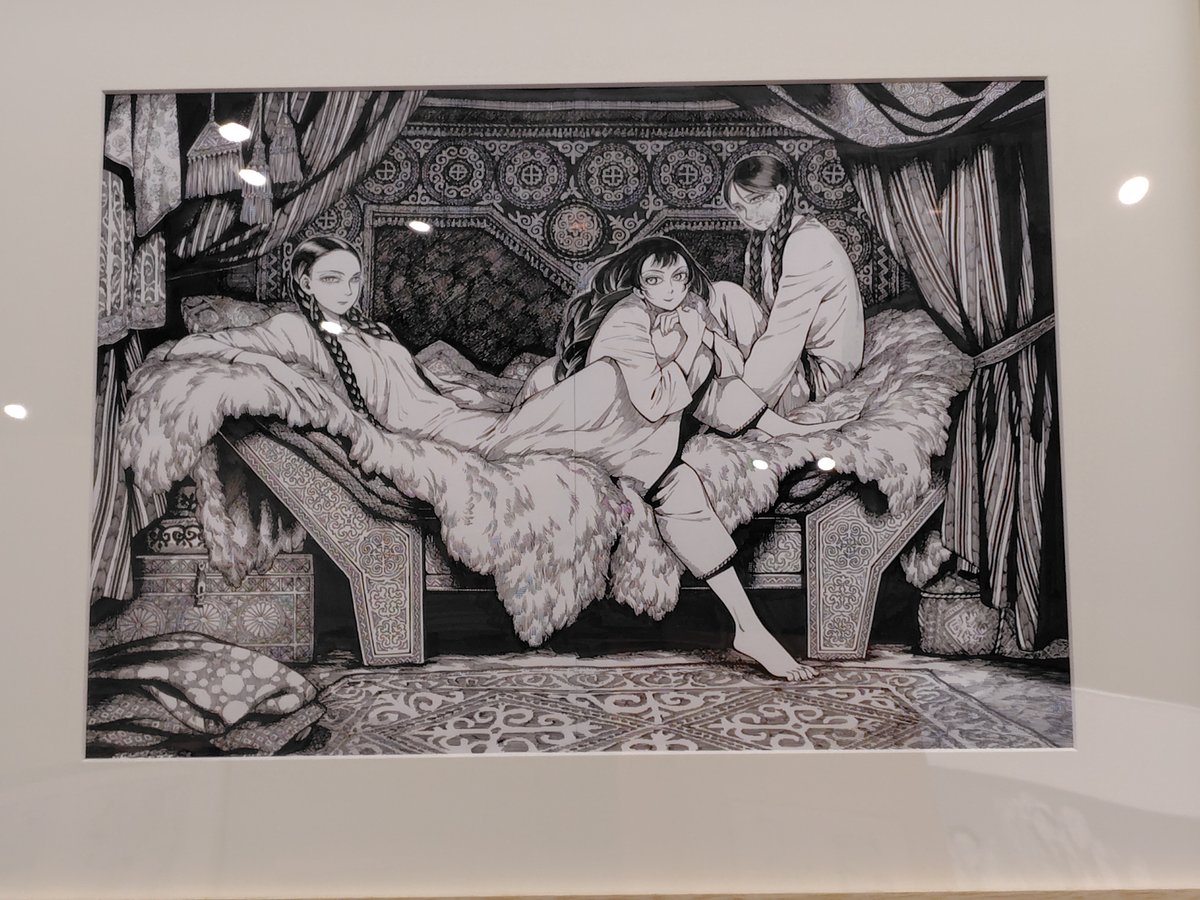

もともと大のメイド好きでもある森薫さんが、自分の好きを詰め込んだ『エマ』から、次作の『乙嫁語り』では、とてつもなく精緻な描写で、19世紀中央アジアというあまり馴染のない世界を表現しています。

好きだからこそ、芸術的な描写ができるようになるのか。いえいえ、それだけではありません。展覧会では、森薫さんの試行錯誤が作品とともに語られています。

漫画の歴史が変わった『エマ』

漫画の歴史の流れって『エマ』の前と後って変わりませんでした?

19世紀イギリスでブルジョワとメイドの恋模様を描いた『エマ』では、機転が利いて人を引き付ける伏線があるストーリー ではなく、エマとウィリアムの恋模様を、表情や仕草だけで表現し、物語を進めていました。

自他ともに認める「メイドオタク」の森さんですが、編集者さんと話をしたときに、メイドへの熱量は高いものの、それをどう連載に持っていくか悩んだそうです。

そこで「物語はできるだけ、単純明快なものにして、自分の素敵だと思う表現や演出をひたすら描いていく」という流れで連載を立ち上げたとのことでした。

森さんの熱量が注ぎ込まれた『エマ』が人気を博し、「自分の好き」を漫画で表現してもいいんだ!という礎が築かれたような気がします。それは、人気が出るかどうかはおいて、作家の好きなものを作るという、当時連載していた雑誌「Fellows!」の方針ともうまくマッチしたようでした。

試行錯誤する努力家

天才の条件の一つに「努力を怠らない」という点がありますが、森さんの作画を見ていても、彼女がとんでもない努力家だということが分かります。

『エマ』3巻でピクニックをするシーンがあるのですが、そこで植物を描き分けることの難しさを痛感した森さんは、植物を育てて作画に活かしたそうです。

こういった作画に対する絶え間ない挑戦と試行錯誤が展覧会では語られています。

『乙嫁語り』では、中央アジアの特産物である刺繍の施された絨毯が出てくるのですが、作画に熱が入るあまり、時間がなくなり、奥の絨毯まで書き込みができなかったと嘆いていました。

今描いたら、倍の速度で仕上がるということでした。ちなみに、表紙絵はトーン処理もすべてご自身で描き上げているそうです。

また『乙嫁語り』の連載初期で、画力の成長に停滞を感じ、クロッキーを習い始めたのだとか。

森薫さんの原稿を見ると、なんというか、もう完成されているんです。

普通の原画は、修正が入ったり、青鉛筆(印刷に出ない)での指示出しが残っていたりするのですが、森さんの原稿は、修正も迷い線も指示線もほとんどなくて、印刷されたかのように美しい原稿が飾られていました。

原稿に対するこだわりや、画力の高さがうかがえます。

本から歴史を読み解き、作品に活かす

入江亜季さんが自ら体験したことを紙面に落とす作風なのに対し、森薫さんは歴史や文献を読み込み作品に落とし込むそうです。

二人ともすごいのは、そのインプットとアウトプットの量です。どれだけの情報を入れたら、あの世界観を描くことができるのでしょうか。

二人の違いは、作品に対する解説にも表れています。

入江さんがシンプルで分かりやすい文章なのに対し、森さんは字数が多くきちんと説明されています。(どちらがよい…とかではないよ)

文献や歴史を愛する森薫さんらしい文体で、作品や仕事に対するまじめさが見受けられました。

また、文献を通じて得た知識でイラストを添えた説明書きなども、森薫さんの十八番です。こういった情報は、やはり文献からでしか得られないですよね。

歴史ものを描いていると、ほかの作家さんから時代考証などで相談を受けることがあるとおっしゃっていました。実は森さん自身も、時代考証を間違えて漫画に描いてしまい、そこを指摘されたことがあるそうです。

森さんは「きちんと調べたうえで間違った表現をしてしまい、そこを指摘されたら、直すか、次回から気を付ければいい。指摘に委縮してしまって作品を表に出せないことの方が問題だ」と回答されていました。

作品に対し、努力を重ね、調べつくし、トライ&エラーで挑戦していく森薫さんの真摯な態度に、漫画家さんだけでなくとも勇気づけられる人は多いのではないでしょうか。

飛びぬけた技術は、ぜひ展覧会で

本展は、類まれなる書き手である二人の作品が存分に楽しめる展覧会です。

作者自身の作品解説を読めるというのも、現代作家の展覧会の醍醐味の一つですね。

展覧会看板画の原画も飾ってあったのですが、手書き原稿を看板サイズに引き伸ばしても、色ムラやバランスの崩れが出てこないくらい、丁寧な書き込みや着色をされているのだと分かります。

駆け込みで行ってきた展覧会は、あと1週間もなく終了となってしまいますので、興味がある方はぜひ足を運んでみてください。

迷われているのであれば、絶対に行った方がいいですよ!

読んでいただきありがとうございました。

世田谷文学館について

主に明治時代以降、世田谷にゆかりのある文学者に関する資料を収集、保存。横溝正史、海野十三、小栗虫太郎、仁木悦子等のミステリー作家の関係資料(原稿・書簡他)、映画関係資料(ポスター・台本・映画雑誌等)、齋藤茂吉・北杜夫関係資料(原稿・書簡等)

国立博物館のような大型施設ではないが、街中にある文化施設で、イベントを通じ区民との交流を図る。

京王線芦花公園駅から徒歩5分。