ジャズ記念日: 1月24日、1975年@ケルン

Jan. 24, 1975 “Köln, January 24, 1975 Part I & II” by Keith Jarrett at Opera House in Köln, Germany for ECM (The Köln Concert)

一月の寒い時期、年初で気持ちが高ぶる時に、似たような雰囲気を持つ、緊張感に溢れるこの演奏を襟を正して聴きたくなる。キースジャレットを代表する演奏としては勿論の事、その作品の背景について、これだけ詳細に語られているアルバムは珍しいし、語り尽くされているけれど語りたくなる、ドキュメンタリー的な(アンコール曲を除き)全編即興ライブ作品の傑作「ザ・ケルン・コンサート」、疑う余地の無いソロピアノ演奏の金字塔。

天賦の才能を持つ当時29歳のジャレットの体調もピアノの状態も優れずに、コンサートがあわやキャンセルされる状況にありながら、ステージが開催されたこと。そんな状況にありながら、一時間超にわたって歴史に残る見事な演奏を繰り広げたジャレット。結果としてソロピアノ史上最高の400万枚超という売上を記録していること。そんな逸話が知れ渡っている前提で、以降記してみる。

先ず、何故それほどまでに詳細に語られているのか、その情報源を探ってみると、本コンサートを興行した当時17歳のケルン出身女性音楽プロデューサー、ベラ・ブランデスによる当事者としての証言と、イアン・カー著の翻訳本『キース・ジャレット 人と音楽』に記載されているジャレット本人の回顧のコメントが大半である事が分かる。

こちらが当時を語るブランデスが登場する英国国営放送、BBCのラジオ放送(2011年)

コンサート開催のきっかけは、ブランデスがロンドンの名門ジャズクラブを設立した事でも有名なロニー・スコットのツアーを手配して業界に入り込み、ラルフ・タウナーのソロギター公演を皮切りにケルンのジャズコンサートを手掛けるようになり、ジャレットの欧州ツアーをコーディネートしていたECMレーベルの創設者、マンフレート・アイヒャーにコンタクトして興行に漕ぎ着けたところから始まる。

ジャレットは電化サウンドに染まっていたマイルス・デイビスのバンドを1971年に離れた後に、アコースティックに回帰、その流れでトリオとソロ演奏を展開していた時期。同年に即興ソロピアノの初アルバム”Facing You”をECMから発表。1973年にはブレーメン・ローザンヌでの全編ソロライブアルバムを制作、その後に本ソロアルバムに至る。

7月12日ドイツのブレーメンで収録

当時のジャレットは一定の知名度を得ているものの、世界的な認知には至っておらず、欧州にてユニークな即興ソロピアノのツアーを行う事で、その向上を狙うという背景があったそう。ジャレットが属していたチャールズ・ロイドカルテットのマネージャーを務めていた辣腕プロデューサーのジョージ・アバキアンによる、注目を浴びるためのアイディアとのこと。

その録音の権利を取得していたのがアイヒャーで、ジャレットのツアーに同行していた。ジャレットは、欧州ツアーで不眠が続いている上に、会場入りする直前の長時間にわたる車の移動もあってコルセットをするほどの腰の痛みを抱え、その移動中は食事もろくに取れずに疲労困憊で当日の午後にケルンに到着。アイヒャーの依頼でブランデスが事前に用意したチューリッヒからケルンへの航空券(片道約一時間強)は使用されずに換金されて車で移動した理由は分かっていない。

その車を運転していたのはアイヒャーで、車は世界で初めて商業的な量産に成功したハッチバック、Renault 4(1961年生産開始)の古いタイプだったとブランデスは懐古している。

前日はスイスのローザンヌでの公演のため、移動距離が北へ700km近くあり、現時点での車の移動時間が8時間程となっているので、当時は更に時間を要したに違いなく、二人ともケルンに到着した際、仮眠すら取っていない極度の寝不足状態だったとのこと。

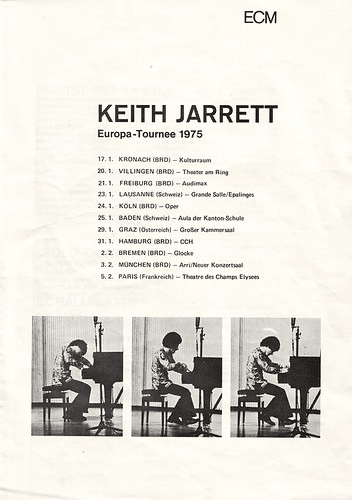

その当時のジャレットのツアーのスケジュールがこちら。かなり過密な事が分かるし、特に本作は唯一の三日連続公演の中日という一番過酷な時期となっている。翌日のバーデン(ケルンから南に700km弱)を絡めた効率的な移動は、ローザンヌ→バーデン→ケルンとなるが、会場手配の関係から、このような歪なスケジュールが組まれたものと思われる。

収容人数1905人のパリのシャンゼリゼ劇場

会場は1957年に完成したケルンのオペラハウス、1400枚のチケットは完売、会場には1432人が居たとの証言。因みに同会場の公式的な収容人数は1300人だから、追加席が設けられたものと考えられる。普段は着飾った観客が大半の荘厳なオペラ座を、ジャズの即興ソロピアノという真新しい試みに興味を示すカジュアルな格好をした若者が埋め尽くしたのは、大変珍しい光景だったと当時の観客が語っている。

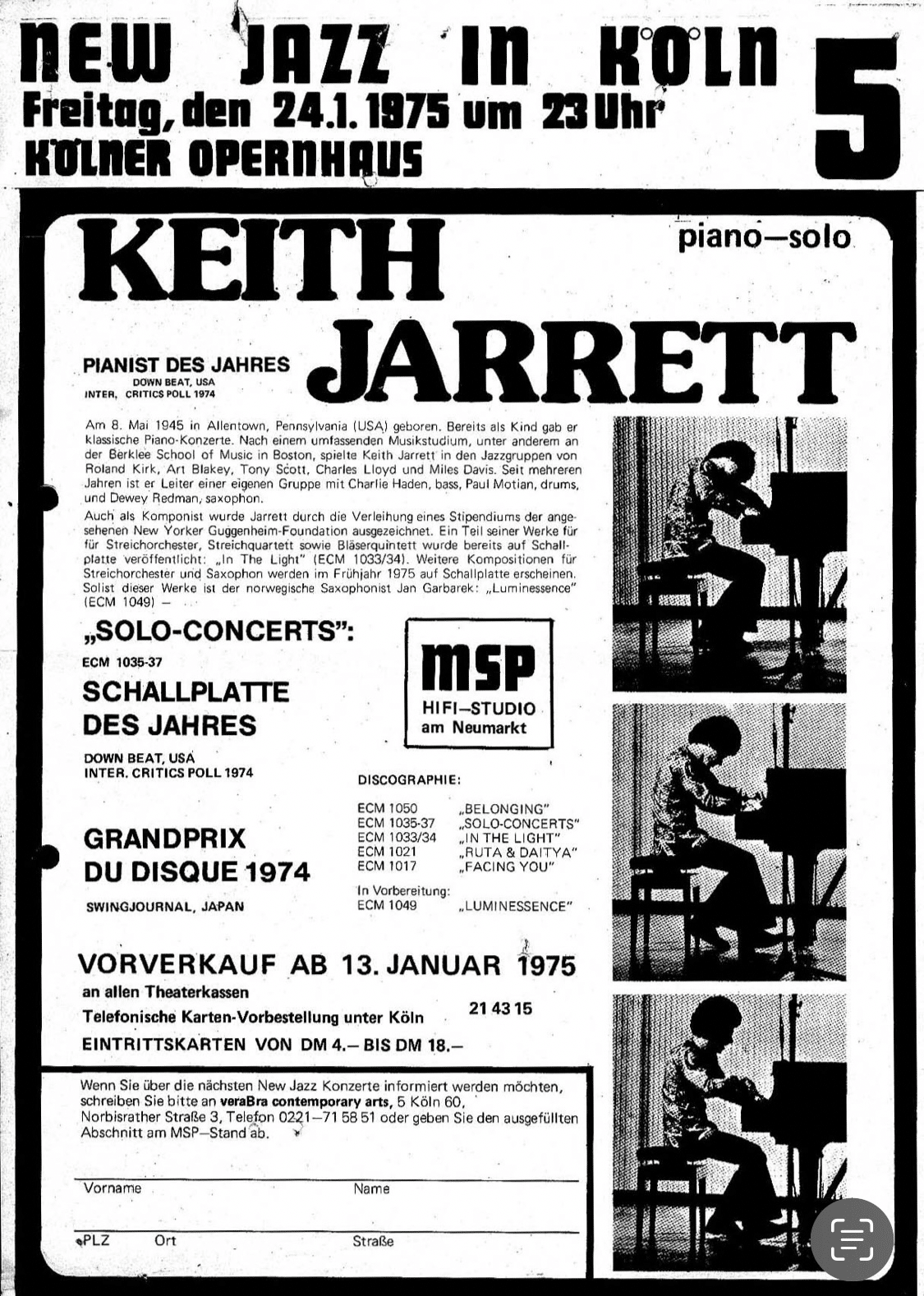

当時のコンサートのフライヤーがこちら。先の『ソロコンサート』が日本の雑誌『スイングジャーナル』で1974年のグランプリを受賞しているとの触れ込みも記載されている。金曜日で開始時間は23時に設定されていたということも分かる。

“New Jazz in Köln”の五回目にあたるため。

入場料は、4〜18マルクとなっている

ジャレットが公演をするにあたっての要件は、オーストリアの名門ピアノ、ベーゼンドルファーの最高級モデル、ピアノのロールスロイスに例えられるインペリアル(コンサートグランド)を用意すること。キースお気に入りのスタインウェイは、当時のケルンには無かったという背景だが、そのインペリアルは長さ三メートル弱、重量550キロ超の97鍵盤ある大型モデル。その理由は、音質のみならず、オペラハウスの会場全体に音が届くようにするため。

オスカーピーターソンが代名詞

これが何かのミスで用意されておらず(ブランデスによると、それは暗い会場内の防火扉に隠れてしまっていたらしい)、ベーゼンドルファーではあるものの、リハーサル用の小型のベビーグランドピアノを急遽準備した。しかもそのピアノの鍵盤は押しても戻らないものがあり、ペダルは壊れ、音程は乱れ、低音と高音のキーが鳴らない演奏出来ない状態のもので、これを試奏した後に、アイヒャーは、別のピアノを調達できなければ、ジャレットは演奏出来ない、と語ったそう。

インペリアルと比較するとかなり小ぶり

完璧主義者のジャレットが、万全では無い状態で、本来ならキャンセルしたであろうコンサートを決行したのは、チケットが完売されている状況でブランデスが調律師を急遽手配したり何とか善処しようとしている姿を見たから。ジャレットが、その状況を察して、懇願するブランデスに、“Never forget. Only for you.”と演奏する意思を伝え、この作品が誕生する。

ブランデスによると、その調律師が見事な役割を果たす。急遽、ベビーグランドの調律と修理で会場に呼び出されたが、その時点でブランデスは別の場所からのインペリアルの調達に目処を付け、会場への搬送の手配を進めていた。その話を聞くと調律師は、雨風の中でインペリアルを移動させたら状態が不安定になるから演奏には使えないし、二度と使い物にならなくなるのでやめた方が良いと進言、これを受けてベビーグランドの選択が決定的となる。調律師が使い物にならないピアノの修理と調律を限られた時間で施して、被害も出さずに演奏が成立する事になった。実際の演奏が始まったのは23:30と当初予定から30分遅れだったのは、そういった事情があったからかもしれない。

会場ではオペラの大きなステージに不釣り合いな小さいグランドピアノがぽつりと置かれ、暗いためにジャレットには埋め尽くした観客の存在は感じられたとしても、その姿が見えない環境で演奏が繰り広げられたとのこと。

冒頭から息を呑むようにジャレットを見つめている観客の状況が会場の張り詰めた空気感から伝わってくる、この録音は1200マルク(約500ポンド)の予算で、マイクはドイツ製の銘機ノイマンU67が二台、ポータブル録音機と共に使用されたと録音技師の関係者が懐述している。

数ある名録音に使用された実績を持つ

Telefunken M5ポータブル録音機

演奏は、当日の冷たい空気感を背景に(演奏前後の時間帯の天気は曇り、摂氏約6度)、Part Iの天から降って来たような荘厳なゴスペル調の旋律で始まり、五分過ぎからジャレット好調のシグナルとなるハミングが現れ、六分過ぎからは足踏みのリズムが加わり、七分後半から雄叫びを交えながら、全身全霊でピアノに向かい合っている事が分かる。その直後、八分後半に我に帰ったような一瞬の静寂を経てからの、主旋律の再構築プロセスを経てフォーク調で歓喜に向かうような流れは、この上なく美しい。十三分辺りから主旋律を離れて、新たな旋律を模索するかのような、どこに着地するのか予測し難い彷徨う演奏が始まり、二十分頃にピアノの状態を確認するかのように鍵盤を撫でるハープ的なフレーズを経て、二十一分辺りでジャレットの真骨頂たるフォーク調フレーズを再び交えた第二の主旋律が繰り出され、ジャレットとベビーグランドが悦びのクライマックスを経て終焉する。ここでようやく、固唾を飲むように静まり返って演奏に耳を傾けていた観客が拍手喝采。ジャレットもその反応に手応えを得て安堵したはず。

一曲演奏して調子の出てきたジャレットとベビーグランドは、その流れに乗ってリズミカルなPart IIaを展開する。ベビーグランドの本来の力を引き出して観客に届けるには力強い和音が効果的という事を体得したかのような曲調。六分あたりでリズミカルな展開が変化、七分過ぎあたりでジャレットがベビーグランドが何処までついてこれるのか試すような強打が続き、その後に様変わりした雰囲気のパイプオルガンを操るような新たな主旋律が登場する。8:50あたりから聴こえる足踏み的な音は、試奏した際に壊れていたとされるペダルを逆手に取ってパーカッション的に使った奏法のようで、ピアノのありとあらゆるところを使いこなすジャレットらしい表現方法と言える。弾き倒すというよりも、演奏上の飽和点に達すると、変化点を求めるのが、この時のジャレットの演奏スタイルなのかもしれない。それにしても斬新なメロディーが十分近く、とめどなく溢れ出てくるジャレットの才能には驚くばかり。

突如一転してマイナーな曲調から入るのが、Part IIb。この演奏は、ジャレットがスタンダードトリオでも度々行う「エクステンション」と呼ばれる、既存の曲のとあるフレーズを切り取って繰り返される旋律の上で即興を繰り広げる手法に近いと思われる。七分あたりからの、そのエクステンションのバリエーションの変化していく展開が見事。演奏を追っていると、その場の心情を追いかける音の旅路を辿って旋律を繰り出すジャレットと同期する気分を味わえるのが、この演奏の凄いところ。十一分過ぎの晴れ間が一瞬見えたと思いきや影がさすかのような、心の迷いや戸惑い、晴れや曇り、不安や悦び、恍惚といったジャレットの感情が演奏を通じて伝わってくる。

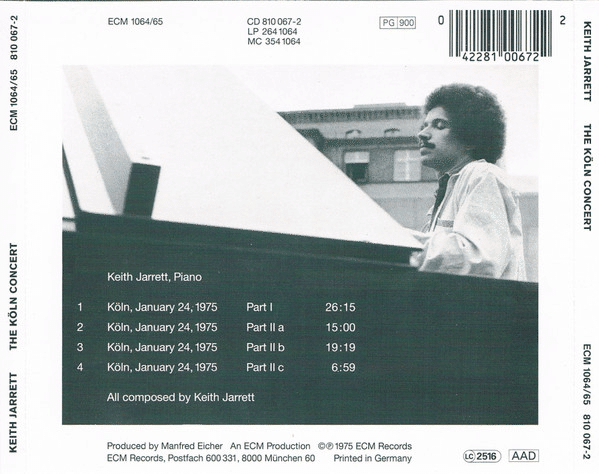

Part IIcについては、アンコール曲とのこと。それがアルバムにおいては、Part IIの一部として扱われている理由はよくわからないが、ジャレットの頭の中である程度出来上がっていた、Part IIから独立した旋律を繰り広げているかのように感じられる、五分半のコンパクトな時間に起承転結が組み込まれている印象で、”Facing You”のスタイルに近い。追って深掘りしたら、こちらは即興ではなくて”Memories of Tomorrow”という、独立した楽曲で、本演奏以前の1969年12月にノルウェーのテレビ局によって撮影されたトリオ演奏の映像の18分あたりから、そのメロディーが聴き取れる(以下)。この曲名がこの時点では無かったのか、何故IIcという名称にしたのかの謎は残る。

約一時間強。全体を通して聴くと、事前に作曲されていたPart IIcを除いて、ジャレットが紡ぎ出すメロディーは繰り返しなぞり、重ねる事によって土台を作り、そこから新たに展開するような即興が多いように思われる。それは、状態と鳴りに問題を抱えるピアノの音量をタッチで補いつつ、鍵盤とその響きの感触を確かめながら、感性に従って音を選んで旋律を紡ぐプロセスのよう。ジャレットにしては力強いタッチなのは,力んでいるのでは無くて、会場の状況を把握した上で音量を確保するという意図が感じられる。そして、冒頭のハープシコードのようなピアノの硬い音質が、そんな力強いタッチの演奏によって徐々に本来の鳴りと響きを取り戻していくように聴こえるのも、如何にもライブ音源の特徴で、廃れたピアノがジャレットの演奏に目覚めて、悦び、応えているかのよう。

そのような劣悪なコンディションでありながら、レコーディングを行ったのは、既に録音する事が決まっており、機材の準備が整っていて費用も支払われているから、ジャレットは当初拒否したものの、ドキュメンタリーとして記録しておくことを決めたからだそう。完璧主義者のキースが本演奏のリリースを許諾した背景については分からないが、そんな困難な境遇から生まれた作品の出来に及第点を出したものと思われる。

因みにTEDで、フィナンシャルタイムズのコラムニスト、ティムハーフォードによる『障害が、如何に創造力をもたらすか』というテーマの講演があり、その象徴的な例として、冒頭で本作がその音楽と共に取り上げられている(日本語訳あり)。

同氏のトークに触れたハーバード・ビジネス・レビューの日本語記事はこちらからどうぞ。

ジャレットが当時を振り返るインタビューを引用しているのが、こちら。お膳立てが出来たステージに向かう途中に覚悟を決めて拳を上げ「パワー!」とか何かを唱えたこと、冒頭のメロディーが会場ロビーで開演を告げるベルを真似ているとの流布説の否定、類稀な演奏を期待して来場した観客の後ろ盾、そして先のベビーグランドピアノを最大限に引き出す境遇を強いられた結果として新たな演奏を生み出したこと、どれも本人の言葉だけに説得力がある。

ジャレットが上記でコメントしている、その演奏に力添えするかのように耳を傾けて没頭していた観客の静けさの理由は、1972年8月2日のノルウェーにおける即興ソロ演奏の映像を見ると理解が出来そう。気を抜く隙もない張り詰めた刺激的なジャレットのパフォーマンスに、一時も耳も目も離せなくなる。

そんな演奏は、BGM的に一聴すると「ニューエイジ」ジャンルとされる、ピアノソロを得意とするジョージウィンストンの演奏と一括りにされがちだが、ジャレットは一緒にしないで欲しいと語っている。予定調和のお決まりの音楽と、譜面すら無いその場限りの即興演奏を一緒にして欲しくない、ということだろう。そのキースのジャズに対する基本的な立場については,以下の記事で触れたので、ご興味があればご覧ください。

そして、本作のジャケット写真について。当時のジャレットの特徴をよく捉えた印象的な写真で、ECMを代表するヴォユルシュがデザインしているが、同じ服装で写っているジャケット裏面の写真は背景を見ると明らかに野外コンサートのもので、オペラハウスでは無い。この写真が何処で撮影されたのか、という謎は追って調べてみたい。

話は変わって、ベーゼンドルファーインペリアルの音色が気になる方は、こちらのオスカーピーターソンの演奏をどうぞ。大柄なピーターソンを前にしても大型なピアノだという事も分かる。

最後にメロディーメーカーとしてのジャレットに興味がある方は、こちらの記事をどうぞ。

(追記)芸術的な瞬間を捉えたジャズ屈指の本アルバムジャケットに関わる考察について追って調べた記事はこちら。写真はケルン演奏時のものでは無さそうです。

本日も最後までお付き合い、どうも有難うございました。素敵な一日をお過ごしください。