アルボムッレ・スマナサーラ長老の著書をたどる 「99ページ目」でみつけた珠玉の言葉ピックアップ(2010/11~2012/12)【追記あり】

99ページ目だけ読めば良い?

前回の特集からなんと二年以上。この間もスマナサーラ長老の著書は毎月のように刊行され、本誌の編集後記でその都度ご案内をしてきました。なんでもネットで検索できる昨今、書籍案内にわざわざ誌面を費やすのも捻りがない。そこで今回はちょっと変わった趣向を挑戦してみました。

「99ページ目だけ読めば良い」という本選びの方法を御存知ですか? その本が読むに値するかどうか知りたければ、本を開いて99ページのあたりを読んでみるのです。面白ければ、最初から読みましょう。つまらなければ、はいサヨナラ。

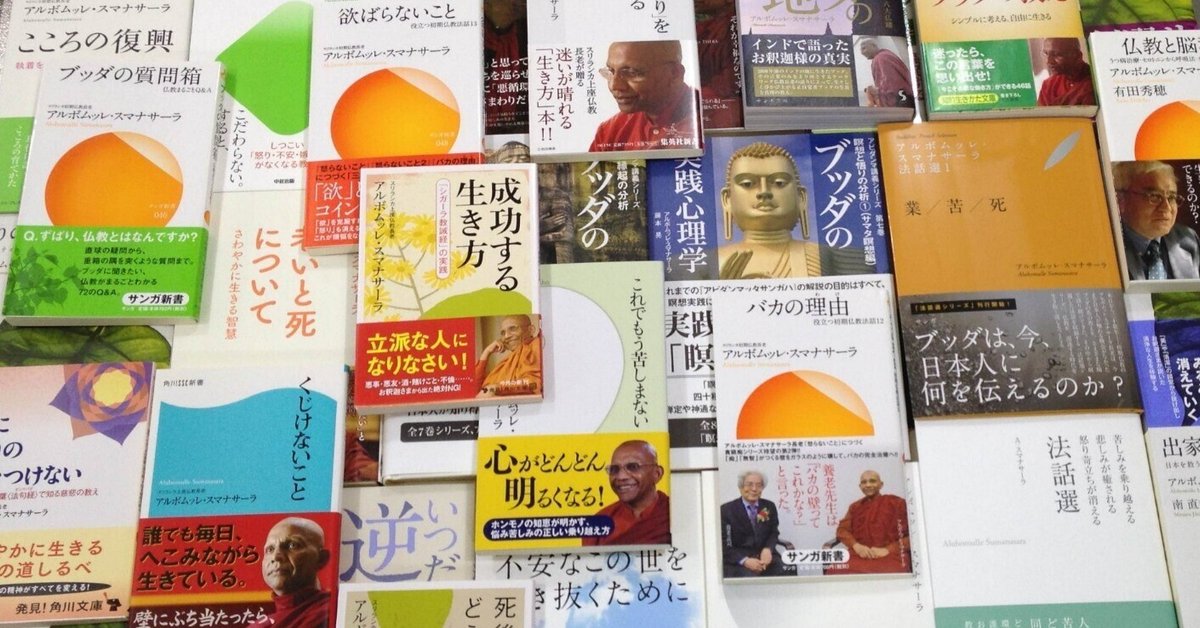

けっこう大胆な選書法ですね。この「99ページ目だけ読めば良い」理論でスマナサーラ長老の本を読んだらどうなるのかなぁ、と思ったので試してみました。前回特集で掲載した2010年10月以降、2012年末までに刊行されたスマナサーラ長老の全単行本37タイトル(監修絵本、カレンダー、CDブックなどを除く。文庫化含む)を集め、99ページを開いて、印象に残った言葉を書きだしました。(該当ページが扉だったり、一連の流れで引用しにくかった場合は、前後のページから取りました。)

数日かけて抜書きしてみたら、あら不思議、まるで一編の金言・格言集のように読めるではないですか。やはりブッダの教えは、初めも善い、中ほども善い、終わりも善いものなのだなと感心しました。みなさんはどうでしょう?「これは!」と思う一言と出会えたならば、ぜひ本を手にとって、続きも読んでみてください。

(※初出:パティパダー2013年4月号)

身動き取れない時代

世の中は昔からずっと生きにくいものでしたが、現代人は束縛されることがあまりにも増えすぎて、身動きが取れなくなっています。

笑って生きる

まあ、とにかく短い人生だからね、泣きながら生きるよりは、笑いながら生きればいいでしょうね。

性格より行為

貪瞋痴はだれにでもありますから、それだけで悪人だと判断はできません。悪人とは、罪を犯す人のことです。欲型、怒り型、無知型のなかにも、悪を犯さない人、善行為をする人はいくらでもいます。人は悪人か、善人か、と言うためには、その人の行為を調べなくてはいけないのです。

誰でも失敗する

人生において、人は誰でも失敗をし、否定をされることもあります。そのことをまだ小さい時から、子供たちに教えてあげなくてはいけません。

認識できない変化

10年経ったらこの建物はないと言うとき、10年かけ、10年経ったところの話であって、今日と10年後という二つのものしか比較していないのです。

では、10年から秒単位でとっても、建物は壊れ「つつ」なのですよ。その変化は認識できないのですね。ずっとそばで見ていても認識できない。

すべて瞬間の判断

我々の人生はすべて、瞬間、瞬間の判断でできています。その判断は生命すら左右しかねません。しかし、完全な判断はほとんど無理だと、考えたほうがいいのです。

宗教の作者は原始人

宗教をつくったのは、石器時代の人間なんですね。そのままの感覚を、なんで科学文明の世の中になってまでも受け継ぐのでしょうか。宗教のいう教義を批判、あるいは破壊していくことで、人間が発展して幸福になってきたのに。

苦しみを作る宗教哲学

宗教哲学というのは、ほとんど根拠のないところから始めて、人々に並々ならぬ苦しみを作る道になっているのです。何か意見・概念ができあがったら、それに基づいて、人は、生命は生きていきます。エネルギーが生まれます。それで輪廻に束縛されるのです。

執着という間違い

苦しみが消えることは確かに楽です。楽を求めることも正しい行為です。しかし吐いて苦を感じた人が、吸うことが楽だと思うことは勘違いなのです。吸うことが楽ではなく、苦が消えたことが楽なのです。ですから、楽を求めて吸うことに、焼くことに、見ることに、味わうことに、嗅ぐことに、触れることに、考えることに、執着してしまうことが間違いなのです。

命は儚い

命とは儚いものです。死後、何一つ持っていくことはできません。肉体のために生きていても、すべてを捨て去らなければならないのです。すべてを捨て去らなければならないなら、そんなに必死にならなくてもいい、これが仏教の考え方です。

ブッダガヤーにて

ブッダの教えは、人間がなかなか理解しないだけではなくて、出来るだけ無視しようとすらします。ですが、もし人類がブッダの教え通りに生きてみたならば、この地球はもう一週間もたたないうちにそのまま天国に変わります。それほど素晴らしい教えなのです。そこには何も神秘的なことはありません。ただ、慈しみを実践するだけです。「お互い助けあって生きてみましょう」と、それに条件をつけてはいけない」ということなのです。

釈尊は美男子

「誰もが、目が釘付けになるほどの美男だった」と記録されています。仏像みたいなまん丸の身体ではなく、けっこう痩せ形で、まさしく容姿端麗、王子の生まれの威厳があって、人々の中にいても簡単にわかるほど光る存在だったようです。

医者

いちばん重要な医者というのは、自分の心なのです。

やる気の理由

私たちは、何かを本当に納得したならば、やる気になるのですよ。心の中から認めたものであれば、普通の人であればやる気になります。

使うつもりで使われる

わたしたちは、自分には子どもがいる、自分には財産があると思って安心しています。けれども「自分のもの」と思っていても、じつは子どもや財産に、自分自身が使われているのです。

苦しみの再生産

われわれの人生というのは、いろいろなことに挑戦するのですが、そう簡単に成功しません。いつでも失敗がつきものです。現実には、失敗の中のたまたまの成功です。そして失敗すると、悔しくてもっと欲が強烈になるのです。そうすると「もっと、もっと」と、強烈に頑張ってしまうのです。その結果、さらに苦しみが増え続けます。苦しみの再生産です。

希望が叶うこと

私たちは「もっとこうなりたい、もっとこうありたい」という望みを常に持ちながら生きています。つまり「私の望みが叶ってほしい」という気持ちがずっとあるということなのです。ですから「希望が叶う」という言葉は、「幸せになる」という言葉に置き換えることができると思います。

聞くための努力

しゃべることはもっとも簡単にできる自己表現なので、しゃべる当人にとっては楽しく嬉しいことなのです。

反対に人の話を「聞く」ことは、自分を抑えなければできません。相手に対しては受け身だし、自分の思い通りにならないので辛く感じたりするものです。

つまり、話すことがそれほどの努力がいらないのに対し、聞くことには多少の努力が必要になってくるのです。

性格は変わるもの

仏教の論理でいうと、今まで説明してきた複数の性格は、因縁の法則です。我々が複数の性格を持っているということは、インチキな話ではなくて、お釈迦さまがおっしゃっている、原因や条件によって結果が変わるという「因縁論」なのです。

人はそのときの条件によって、性格が変わるものです。

他人の性格

ペットのオウムにピーナッツをあげれば、見事に殻を割り、渋皮をむいて、中身だけを食べます。それと同じように、私たち人間も、人の良いところ、学ぶべきところだけを学んで、他の性格については無関心でいればいいのです。

人の性格の悪いところだけが見えるならば、この世では生きていられません。

放置できない苦

生きるうえで人間がやっている一切の行為は、苦しみがあるからやっているのです。苦しみを避けるためにやっているのです。苦しみを放っておくと、結果として、死んでしまうのです。

誰も魂を知らない

アージーヴィカ教の人たちは、こう主張するのです。「自分たちの魂は、白だ」と。これは、ユダヤ教の考え方と同じです。結局は、自分たちの魂は素晴らしいのだと言うためにつくった話なのです。

このように、魂について色々な意見があるのは、結局、魂について本当のことは誰にもわからないということです。つまり、既成の思考方法は正しくないのです。

無益な戦い

周囲の環境を変えようとするなんて、あきらかに無謀で、無益な戦いです。

そんな不可能なことに力を注ぐくらいなら、自分の精神をコントロールすることに精力を傾けたほうが、よほど効果的なのです。。

不安でいれば安全

たとえ夫婦であろうと、毎日、「相手の心はどうなるか分からない」という少し不安な状態でいたほうが間違いを起こさないのです。高慢になる危険が避けられるのです。よけいな自信ができてしまって、言いたい放題のことを言ったりすると危険なのです。自信をもったりしなければ、末永くいい夫婦として生活できるのです。

心の力

お釈迦様は、「自分の支えになるのは自分の心であり、そこをいい加減にしてはならない」と言いました。

私たちは、自分の「心の力」で生きています。その大事なパワーを、寂しさにつけ込もうとするような卑怯な人たちの言葉で汚してはいけません。

頼りになるのは、神様ではなく、自分の心です。

死後の心配

死後があるといっても、あまりおもしろい話ではなくて、かなり怖い話です。そこで仏教では、「常によいことを考えてください」「慈悲のこころを持ってください」というのです、「怒りや嫉妬の感情は毒ですよ」「冗談ででもそういうことは考えてはダメですよ」と。明るくてポジティブな考え方、生命を愛する考え方、善行為を喜ぶ考え方を、癖になるまで訓練して習慣づけて、根元から立派な人間に育っていなければだめです。そうすると、朦朧としたときでも、すばらしいものが自分に見えたり、清らかなことを考えたりするのです。そうであれば、もう次の生まれは心配ないといえるのです。

不安という鬼

私たちは不安という状態なしには生きていられません。どんな状態でいても、背後には大きな不安という恐ろしい鬼がついています。その鬼を追い払うことはできないのです。

心を明晰に保つ

何か混乱することに出合ったら、「あっ、この場合は混乱したらうまくいかないんだ。だから、しっかりと明晰(クリア)に行動しよう」と考えれば、それで不安は消えてしまうと思います。大抵はそれぐらいのことで、それほど大げさなことではないのです。

無執着で生きてみる

ここは考え方の問題なのです。

「なるほど、すべてのことは頼りにならないのだ」

「じゃ、これからは、ものに執着しないで生きてみればいいんじゃないか」

こう考えられたとき、「何があっても日々楽しんでいましょうよ」というところに行き着けるのではないかと思います。

毎年が宿題

泣いてはいけません。悩んではいけません。「あの過去をもう一度」と、そんあとんでもないことを思ってはいけません。過去には絶対に戻れないのです。年齢にしても、たとえば35歳になったら、いくら踏ん張っても34歳には戻れません。ですから、35歳を楽しんで、36歳になったら36歳を楽しむのです。毎年が宿題です。

ブッダを意識して生きる

(スマナサーラ)私が今、何にコントロールされているのかというと、やはり、「ブッダに批判されないように」という思いです。「そんなだらしないことを言って、お釈迦さまはどう思うでしょうか」という制御機能がいつでもあるのです。

有田 何をするにしても、いつも、自分のイメージの中にあるブッダを意識しているのですね。

スマナサーラ われわれにとってはイメージというより、ブッダがまさに生きているような感じです。経典そのものがブッダなのです。

賭けごとは避ける

賭けごとは経済的に成り立たない行為なので、在家は避けるべき遊びです。それだけではありません。賭けごとの誘惑は厳しいのです。簡単に苦労もせず、大金が儲かると勘違いするのです。生きる上では財産が必要です。ですから財産には、執着があります。賭けごとで収入を得ようとすると、その執着が依存症になってしまうのです。依存症になる行為なので、危険極まりない習慣です。

人間が考えること

この講義では、分析は、心ではなくまず物質から始めます。その理由の第一は、物質の方が心より分かりやすいからです。第二は、人間は心を見ているようでも、考えているのは結局、身体・物質のことだけで、それ以上は何も考えていないから、まず物質についてお話するしかないのです。

理性が現れる条件

ヴィパッサナー瞑想を始めた人からよく聞く話の一つに、「自分は何もやってないのに問題が消えている」ということがあります。ふだんは「これってどういうことですか」と質問されても説明しませんが、まさにこの業の説明通りです。「真面目に実況中継をして妄想をストップすると、自分にかかってくる予定であった悪業が実行不可能状態になる」ということなのです。妄想をやめると理性が現れます。妄想をやめたら論理的にしかものごとを考えられないでしょう。ですから理性が出てくるのです。

四無量心の実践

サマーディが起きても起きなくても、四無量心の瞑想は実践するべきです。なぜならば、自我意識、わがまま、自己中心的になることが消えるからです。それが消えると、生命は罪を犯しません。人の普段の行為が、善行為に変わってしまいます。これは想像を絶する素晴らしいことです。罪を犯さず生きるのは、あり得ないことです。このあり得ないことが、四無量心の瞑想で起こるのです。

ブッダのメッセージ

お釈迦さまは、この世界で生きる一人ひとりに、「小さくて暗い人間にはなって欲しくない。無限大に大きな心を作って堂々と万人のために生きられるように、それが出来なくても万人の幸せを願えるようになって欲しい。そんなスケールの大きな人間に成長して欲しい」というメッセージを遺されました。それをたった一行、一偈に込められたのです。もういちど一緒に唱えてみてください。

sukhino va khemino hontu

スキノー ワー ケーミノー ホントゥ

sabbe sattā bhavantu sukhitattā

サッベー サッター バワントゥ スキタッター

心を清らかにして唱えるだけでも大変な徳があります。これはブッダの言葉だから。何も混じり気のない、ブッダの言葉なのですから。

変わり続けること

私たちは、「変化」というものを恐れがちです。

「現状維持」をついつい求めてしまいます。

人間関係しかり、社会のしくみしかり、経済しかり……。

なんとしても、「いま」の現状を寸分たがわず維持しようと必死になります。そして、少しでも変化があると、「あの頃はよかった」と変化を嘆きます。

しかし、「無常」の世の中にあって、現状維持にすがれば、悩みは増すばかりです。

世界は刻一刻と変わりつづけています。私たち自信も、瞬間瞬間、変わりつづけています。

自分ではそのことを理解していないかもしれませんが、まわりだけでなく、自分も変わり続けているのです。

追記

2011年3月11日の東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原発事故を挟んだこの時期は、文庫レーベルの立ち上げなど旧サンガの出版活動が旺盛な時期で、出版業界も全体的に過剰供給とも言えるほどの(末期的)活況を呈していました。協会にも出版企画の打診がひっきりなしに舞い込んでいたことを記憶しています。なお、『いつだって逆境 それでも「くじけない」心構え』サンガ(2012/7/1)は、スマナサーラ長老が福島など震災被災地で行った講演をもとにした書籍です。震災直後に協会ホームページを通じて発信されたメッセージも収録されています。

いいなと思ったら応援しよう!