日本初の抗生物質「碧素」(ペニシリン)開発物語

細菌感染の治療で使われる抗生物質という薬があります。ペニシリンは1929年にイギリスのアレクサンダー・フレミングによって発見された、世界初の抗生物質です。

ペニシリンは培養実験の偶然から生まれた

フレミングはブドウ球菌を培養して増やす実験をしていたとき、細菌が繁殖している培養器の中にアオカビが発生してしまって実験に使えなくなってしまったものを見つけました。実験では純粋なものしか使えないためこれを捨てようとしたとき、よく見るとアオカビの周囲だけに細菌が繁殖していないことに気がつきました。顕微鏡で調べた所,このアオカビが分泌する液体が細菌を溶かしているということが分かりました。それでこの物質をペニシリンと名付けました。

ペニシリンは安定して抽出することが難しい

ただ、ペニシリンはアオカビから安定して抽出することが難しく、臨床応用も進まずそのまま忘れられていました。しかし、10年以上たった頃、オックスフォード大学のハワード・フローリーとエルンスト・チェインが抗生物質を研究しているときにフレミングの論文を見つけ、アオカビの分泌液からペニシリンを抽出する方法と大量生産する方法を研究、純粋なペニシリン(ペニシリンG)を抽出することに成功、その功績によりフレミング、フローリー、チェインには1945年にノーベル医学・生理学賞が授与されました。

ペニシリンGの働き

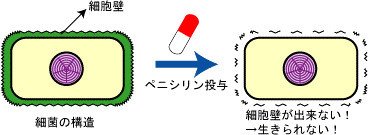

ペニシリンGは、細菌の細胞壁の合成を阻害、細菌は成長も増殖もできず破壊されます。ブドウ球菌、肺炎球菌、連鎖球菌、淋菌、髄膜炎菌、破傷風菌、梅毒スピロヘータなどに効果があります。これにより細菌性の心内膜炎、敗血症、ガス壊疽(えそ)、淋病、しょう紅熱など、死にいたる病が治るようになりました。ペニシリンの作用は、細胞壁を持たない人間の細胞には関係なく、アレルギーを除けば特に副作用もありません。

ペニシリンGが注射でしか投与されないのはペニシリンが酸に弱く、胃酸で壊されてしまうためです。ペニシリンの登場によって、それまで治療出来なかった様々な病気が治せるようになりましたが、間もなくペニシリンが効かないブドウ球菌が現れるようになりました。これがペニシリン耐性黄色ブドウ球菌で、この菌はペニシリナーゼという特殊な酵素を産生し、これによってペニシリンは破壊されてしまいます。また、腸球菌や大腸菌を始めとする多くのグラム陰性菌はペニシリンそのものが効かないことも分かってきました。

ペニシリンを改良したアンピシリンへ

そこで、細菌のペニシリンに抵抗するメカニズムを研究し、ペニシリンを改良した半合成のペニシリンが作られるようになりました。アンピシリンはグラム陰性菌や腸球菌をはじめ効果を及ぼす対象範囲が広いうえ、酸に強く飲み薬としても使用できました。またペニシリナーゼ抵抗性ペニシリンであるメチシリンは、ペニシリナーゼを産生するブドウ球菌に有効でした。

耐性菌の問題は今でも続いている

しかし、新しい抗生物質が広く使われるようになると、細菌は再びそれに抵抗するようになります。メチシリンに対しても、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が出現、ペニシリンやセファロスポリン系といったβラクタム構造を持つ抗生物質が効かず問題になっています。

ペニシリンの日本での開発物語

実は日本でも第二次世界大戦中に独自にペニシリンの開発に成功、「碧素」という名前で製剤化されていました。

ペニシリンの論文はドイツ・Uボートからもたらされた

昭和18年12月、一隻の潜水艦が、同盟国ドイツから極秘裏に日本に帰港しました。この潜水艦が持ち帰った機密資料の中に一冊のドイツの医学雑誌があり、雑誌中の小さな記事に着目した陸軍軍医学校の少佐・稲垣克彦氏は、当時東京帝国大学・細菌学教室の助手であった梅沢浜夫氏に、記事を直ちに和訳するよう指示しました。その記事とは、ベルリン大学のキーゼ教授によるペニシリンの臨床報告でした。

日本でも早速ペニシリンの研究開始!

敵国語である「ペニシリン」は、「碧素(ヘキソ)」と命名され、陸軍軍医学校で昭和19年2月1日、第一回碧素委員会が開催されました。このとき大学や研究機関の植物学、細菌学、薬学など各学会を代表する研究者が参集、碧素をつくる青カビの培養を各自進めることが決まりました。

B29の絨毯爆撃を避けながら研究は続けられた

日本全土がB29の爆撃対象となり、空襲警報が鳴るたびにフラスコを持って防空壕に逃げ込むことが日課となった昭和19年9月のある日、例のキーゼレポートを翻訳した梅沢氏は、各大学で培養された菌株の中から、一つのフラスコの培養液に菌膜を発見しました。それを凍らせて乾燥させると、黄色い粉末が出現、これが米英ではイエロー・マジック(黄色い魔法)と呼ばれたペニシリンでした。

国産第一号のペニシリンは高い治療効果を持っていた!

梅沢氏の精製した碧素は、640万倍に薄めてもブドウ球菌の発育を阻止することが認められ、極めて高い抗菌作用があることが確認されました。そして昭和19年11月、梅沢氏の指導のもと、森永食品(現・森永製菓)三島工場で国産碧素第一号の製造が開始されました。碧素は翌年の終戦まで生産され、戦地で負傷した多くの兵士の命を救ったとされています。現在の天皇陛下の皇太子時代の教育係で当時慶應義塾大学塾長であった小泉信三氏が昭和20年5月25日の東京大空襲で焼夷弾により大火傷を負った際に碧素が実際に治療に使われたそうです。しかし、物資の不足、空襲などで工場での大量生産に限界があったのも事実でした。

フレミングがペニシリンを発見してその分離培養に成功し、実際に使えるようになるまで10年以上かかったことを考えると一遍の論文の記事がきっかけで菌株も何もない状態から研究を開始し、実用化まで約8ヶ月と驚異的なスピードで製剤化まで成功したことは大変なことです。戦争末期に学閥や利権を超えて集まった研究者たちの救命にかける情熱によりわずか8カ月で国産初の抗生物質・碧素が完成したわけです。

戦後も様々な抗生物質が日本人の手によって発見された

戦後、新たな抗生物質が次々と日本人の手によって発見され、そのたびに世界の平均寿命は向上して行きました。そして現在、日本は世界の抗生物質生産のおよそ3分の1を占めています。その原点は日本発の抗生物質・碧素の開発と、戦後のカナマイシンを始めとする新たな抗生物質開発にかけた先人の熱い情熱と努力によるところがとても大きいのです。