『不動智神妙録』秘伝の神髄:2

早速難問になります、ここで間違った解釈をしてしまいますと最後までわからなくなります。

つぎの文はよく読まないと表現に矛盾があると思ってしまう読者が多くいます。

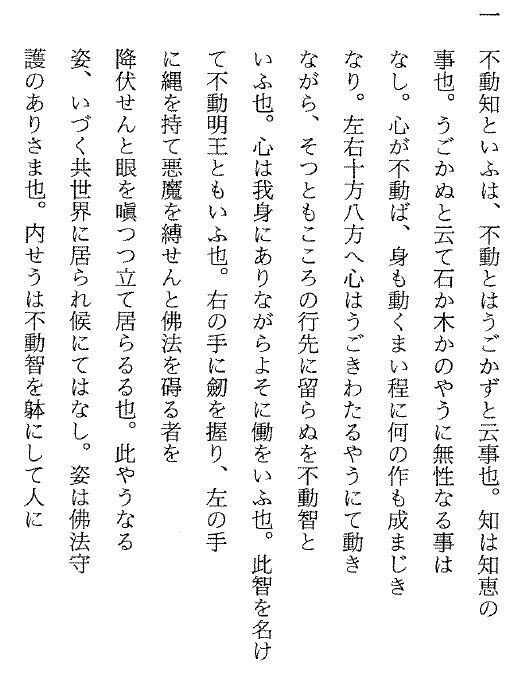

まず本文を読みましょう。

不動知といふは、不動とはうごかずと云事也。知は知恵の事也。

うごかぬと云うて石か木かのやうに無性なる事はなし。

心が不動ば、身も動くまい程に何の作も成まじきなり。

在右十方八方へ心はうごきわたるやうにて動き

そっともこころの行先に留らぬを不動智といふ也。

ここまで読んで、鋭い人は言葉に矛盾があることに気付く人もいることと思います。

しかしそこに書かれている矛盾に拘れば沢庵禅師の真意に背くことに成ります。

まんまと術中に嵌められ一本取られているのです。

真剣勝負なら既に命は有りません。

説明するよりも、心を留める見本を体験させて見せたのです。

読者はその妙術にかかったのです。

相手の心を留める技とは自らは動揺せず、相手を動揺させる事なのです。

そもそも矛盾に心を留めてはならぬのです。

それなのに矛盾に拘る事は、矛盾に心を留めているのです。

文字に拘って解釈すると、矛盾が生じてきます。

文全体の区切り記号読点(、)に注意して読めばそうでもないのですが、誤解を受ける表現があります。

「不動とはうごかずと云事也。」というところは「不動」という文字の辞書的説明であって不動智の意味では無いのです。

不動智とは心が混乱や動揺しないことと沢庵禅師は明言しているのです。

ところで、この論戦は既に戦う前に勝敗が決していたのです。

論戦とは相手の矛盾を指摘することで有利に成ると思ってはいけません。

其処に心を留めると、逆に枝葉に拘って本質を見逃がしてしまうからです。

ここでは戦ってはいけないのです。

沢庵禅師を信じて理解することです。

論戦の相手は沢庵禅師なのです。

努々油断をしてはならないのです。

沢庵禅師は文字「不動」は「うごかず」と言う意味ですが、

しかし心は四方八方自由に動きながら一時も留まりはしないと言うのです。

留めようとしても留まらない心を留めようとしてはいけないと言うのです。

そこには初めから矛盾は存在してはいないのです。

留めようとしても留まらない心を留めようすると心が混乱や動揺するからです。

心の統一が乱れるようになります。

動揺すると正常な判断が出来ないのです。

また敵に慌てる姿を見せることに成ります。

ですから動揺しない姿は相手から見ても不動なのです。

動揺しない姿を見せることは勝負の常道なのです。

もう一つ誤解されるか無視されるところは次の文です。

ここで間違ってしまうと致命的な解釈になります。

ここは読点(、)を付けて読む箇所があり付けないと矛盾になります。

「人の一心動てうごかざる物事に動事せぬ所を不動と名付たる事也」

この文を次にのように分割するのです。

「人の一心動て」

「うごかざる物事に動事せぬ所を不動と名付たる事也」

ここでは動くものを見れば心は動くが「うごかざる物事」を見て動揺しないことを「不動と名付」るというのです。

普通「うごかざる物事」と言えば電柱とかビルで動くものと言えば人とか自動車である。

自転車とか自動車は注意していなくては危険だから気をつけて歩くが電柱とか自販機には無視して驚くことは無い。

しかしここは武術の現場だから「うごかざる物事」とは攻めようとも守ろうともしない対戦相手になる。

この戦術を宮本武蔵は『五輪書』で「無念無相」と名付けている。

ところがこの不動の「無念無相」ほど武士にとって恐ろしい戦術はないのである。

だから「うごかざる物事」、不動の武士ほど危険であるが動揺してはならないというのである。

簡単にい言えば「無念無相」とは姿を消す妙術である。

「無念無想」ではなく「無念無相」であることに注意してください。

「無相」とは姿、かたちの無いことであり、目の前に居る敵が見えなくなることをいう。

見えないところから攻めてくる敵には守る手段がないので目がくらむのである。

それでは姿を消すとはどのようにして姿を消すのか歴史的な実例を最終回に取り上げ解説する予定です。

実は人間は動かない対象に注意を向け続けることは出来ないんです。

だから「うごかざる物事に」注意を集中すると見ている対象が崩壊するのです。

それを一般的にはゲシュタルト崩壊という。

「うごかざる物事に」注意を集中すると意識は朦朧として永遠の時間に呑み込まれてしまうのです。

とても信じられないと思いますが沢庵禅師ほどになれば禅定力は集中力の極言状態である。

鎌倉中期の臨済宗のお坊さんで建長寺開山大覚禅師が今の中国にいた当時、唐の乱で兵士に捕まり難を逃れたのはこの妙術であった。

『不動智神妙録』秘伝の神髄3へ続く

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。