「感覚を捉える」ための皮質脊髄システム

皮質脊髄システムの役割を理解することは、手足の巧緻運動等を理解する上で役立つ。

皮質脊髄システムと聞けば「随意運動→運動出力」といったことを連想する方も多いのではないか。もちろんそういった側面もあるが、スタート地点には運動関連領野のみならず感覚野・頭頂葉を含んでいる点も押さえておきたい。今回はその意味・背景について学び、手の巧緻運動への介入の手掛かりを考えてみたい。

1, 外側皮質脊髄路のスタート地点には感覚野も含まれる

外側皮質脊髄路は、30%が一次運動野(M1,4野)、30%が運動前野(Premotor area,6野)、20%が一時体性感覚野(Somatosensory area,S1)の3・1・2野から下行する。その他、頭頂葉の5・7野(S2)から感覚の調整のために下行し、補足運動野(Supplementary area,SMA,M2)や帯状回運動野(cingulate gyrus)からも投射する。

ここでは運動関連領野のみならず感覚野・頭頂葉からも投射されている点に注目したい。

(※脱線するが…ヒトの皮質脊髄路は約100万本の軸索からなると言われており、網様体脊髄路が1800万本であることを考えると圧倒的に少ない。この事も病態を理解する際や介入を考える上で重要な示唆を与えてくれる。)

2, 外側皮質脊髄路の一部は感覚野から脊髄後索へ

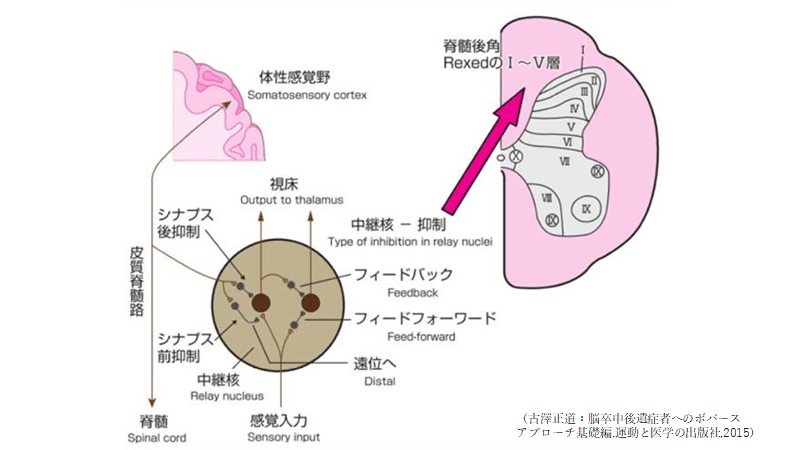

随意運動制御を行う大脳皮質は、重要性の低い感覚情報に対して(主に)シナプス前抑制を使い効果的に排除している。このシナプス前抑制は運動開始前から確認されており、能動的な運動を通してつくられるとも言われている。

体性感覚野から上肢手や足部に投射される外側皮質脊髄路の存在は、下降性の感覚調整がされていることを意味する。この体性感覚野からの外側皮質脊髄路の興奮は視床の腹側核(VPL+VPM)や後索核、脊髄後角でシナプスに終止し、それぞれの脊髄レベルで感覚・知覚を選択的に抑制する。側方抑制、周辺抑制、二点識別、立体覚といったものを理解する上で欠かせない知識である。

3, 側方抑制&周辺抑制-感覚の鋭敏化に必要な機序

刺激が末梢の一点に加わった際、特定のニューロン群を活動させるとともに別の(周囲の)ニューロン群の活動を抑制して散発的興奮を抑える。そうする事によってコントラストが強くなり感覚の鋭敏化が起きる。この抑制機序こそが側方抑制(Lateral inhibition)または周辺抑制(surround inhibition)と呼ばれるものである。これは二点識別(Two-point discrimination)や立体覚(stereognosis)の基礎となっている。特に手掌や指先などは背中など体幹部に比して受容器が密集しており、2点識別能が高いと言われている。

4, 能動的触覚(active touch)-的確な運動が感覚情報を正確なものとする

物の形を認識するには手は物を包むように動かすし、表面の材質を知ろうとするときには、表面を指で擦るという決まりきった運動を行なう。表面の粗面度を弁別している時には材質の差異に関わらず一定速度の定常的な運動を行なう。

こういった能動的触覚における手の特有な運動は、特定の受容器の特性に応じて、その感受性を高めるように働いていることが推察される(例;粗面度の情報抽出に必要なMeissner小体からのFAIは順応が速い。そのため、粗面度を弁別する際には絶えず刺激を与え感受性を高めようと定常的な運動を行なう)。手指の運動と触覚機能とは切り離せないのである。的確な運動がなければ感覚情報は不正確であり、物の識別は困難となってしまう。

5,これらの知見を臨床でどう生かすか(私見)

臨床現場で「感覚を入れる」といった用語をよく聞く。私も便利な言葉として用いていることがあるが、「感覚を入れる」といった言葉は対象者にとってPassiveなニュアンスが強いとも感じる。これまでの内容を踏まえると、セラピストは対象者に「感覚を入れる」というよりも、「感覚を捉えにいくことを援助する」発想が重要であると思う。私自身、この発想をもった際に治療に対する基本的な考え(対象者との向き合い方)が大きく変わることを経験した。

対象者が捉えるべき感覚はどんなものであるべきか。目標とする(その人にとって重要な)課題・行為に特異的なものが良いことは言うまでもないが、ここで一つ注意しておかなければならない点がある。大脳皮質は結果を優先しやすい性質があるため、その課題・行為の提供の仕方・タイミングによっては感覚を捉えるどころか、運動のみが優先され、時に力ずくで努力的なものとなってしまう。そのため、捉えるべき感覚にフォーカスをあてた上で課題の難易度を下げたり(例;上衣をうまく扱えない症例に対して、一旦難易度を落としタオルを伸ばす・引くなどの課題設定を行い、布の「張り」を両手で捉える練習に時間をかけてみる…など)、セラピストのHands onで強さ・タイミングをコントロールするなど、目の前の対象者に応じた介入戦略を練る必要がある。

皮質脊髄路の賦活=筋活動の促通といった貧困な発想に終わってはならない。皮質脊髄システムは運動のシステムであると同時に感覚のシステムでもあることを押さえて臨床に臨みたいところである。

【引用文献・書籍】

1)当間忍:複合感覚.Clinical Neurosciense vol.12 no.11:1124-1127,1994

2)古澤正道:脳卒中後遺症者へのボバースアプローチ基礎編.運動と医学の出版社,2015

3)Eric R. Kandel:Principles of Neural Science Fifth Edition(日本語版),メディカル・サイエンス・インターナショナル,2014

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?