科学哲学(1) 「科学哲学の観点から見たコロナをめぐる言説(1)」 伊勢田哲治先生 #立ち止まって考える

本講義シリーズではコロナパンデミックを共通テーマに据え、社会学・科学哲学・美学など様々な人文社会科学分野の教授陣が授業を展開します。(略)新たな時代を生きるためのヒントとなる「座標軸」を社会に提供します。

出典:人社未来形発信ユニット

京都大学のオンライン公開講義 シーズン2が始まりました!

最初の講義には、400人以上の同時視聴者がいました。

2月7日(日)科学哲学の伊勢田哲治先生

「科学哲学の観点から見たコロナをめぐる言説(1)」

情報の海を一生懸命泳いでいる私たちは、どんな科学的態度で進む方向を決めればよいのでしょうか?

「感染症対策」という分野は、命にかかわることを迅速に決めていかなければいけないという特殊性を持っています。

言説の「内容」だけでなく、そこ「注意書き」がついているのかどうか、「注意書き」を含めて内容を理解すべきです。

たとえば「接触を8割減らす」と言う内容に対して、注意書きには「”1ヵ月でやるなら””何も対策しなければこうなる”」と言う前提がありました。(この前提を故意に言わなかったのか?単に省略したのか?)

科学的に不適切な態度を見抜く目を持ちましょう。

先生の横顔はこちらから♪

はじめに

科学哲学的ポイント(1)科学的原名の二層構造

「知らんけど」の使い勝手の良さね。

左のぬいぐるみが気になる人、コメント欄に多数いました。

→ちゃんと質問コーナーで回収されます。ご安心ください。

- 具体的にみてましょう、厚労省の「10の知識」

- 8割、「必ず」なのか「思っている」だけなのか。

”1ヵ月でやるなら” 8割ぐらい接触が落ちてないといけない、というシミュレーションでした。

西浦先生の本を読むと、信憑性のレイヤーを知るために有用な情報になる。

- 無症状者のPCR検査は?

前提となる設定が違うと、主張も違う。当然と言えば当然。

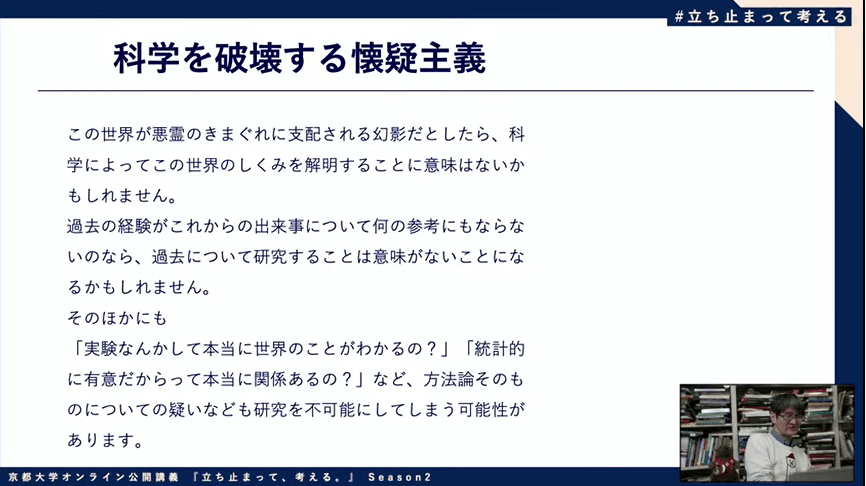

科学哲学的ポイント(2)ほどよい懐疑主義の重要性

- デカルト、ヒュームの懐疑論

私的言語:私の「赤」とあなたの「赤」が同じ保証はあるの?

- 科学を破壊する会議主知

研究を不可能にしてしまう可能性がある…!

- ほどよい懐疑はどの程度?

- 緊急時の科学と懐疑

まとめ

質問タイム

Q:専門家とは?

A:求められる内容による。

Q:信憑性の表現は英語だとわかりやすいのでしょうか?日本語は難しい。

A:英語のほうが相場観がありそう。日本語話者の我々はあまり意識していないのかも。

Q:左のぬいぐるみはなんですか?

A:グランドホグのホグさんです。

Q:広告では断定した表現が使われている。

A:断言していいのかと疑問に思ったら根拠を調べよう。

Q:二次情報では注意書きのレイヤーがなかったりする。

A:伝言ゲームは怖い。42万人とは西浦さんは言っていないのに。「何もしなければ」という前提が抜け落ちてしまったし。

Q:情報の受け手にもリテラシーが必要ですね。

A:個人のリテラシーを向上させること。さらに、SNSの情報のやりとりなんかも構造的なレベルで変えることができたらいい。注意書きのレイヤーを明示されない限り情報のやり取りができないような工夫。

Q:権威の意見を妄信することがあるかもしれない。

A:とりあえず信用することを全否定しているわけじゃない。偉い先生が偉くなった理由に着目しましょう、ということです。発言の内容と関係ない偉さであればちょっと気をつけたほうがいい。背後関係をみて判断すること。

Q:客観性をもって判断して行動変容につなげるには。

A:情報の海を一生懸命泳いでいる。理想的にできる状況ではない。どっちに泳いでいくか、どの情報にくっついていくか考えるときには、今日のちゅいう点を考えるとわかるようになるかな、と言う感じですね。気張らずに、できる範囲で。

Q:科学はどこまで社会に還元すべきか。

A:役に立つという言葉自体が多義的なものなので、分野によります。即効性のある役立ち方を念頭に置いている質問かと思いますが、それが求められている分野もあるということですね。社会に知識が蓄積されていることの価値をもっと広めたらいいと思います。

では、また来週!

おまけ

【オリエンテーション】京都大学オンライン公開講義「立ち止まって、考える」シーズン2

シーズン1を振り返って3人の先生がお話しているところが幸せです♪

出口康夫 文学研究科教授・人社未来形発信ユニット長 (哲学)

児玉聡 文学研究科准教授 (倫理学)

山本博之 東南アジア地域研究研究所准教授 (地域研究・メディア学)

(完)

いいなと思ったら応援しよう!