(音楽話)126: Dua Lipa “Houdini” (2024)

【Dua Lipaという「体験」】

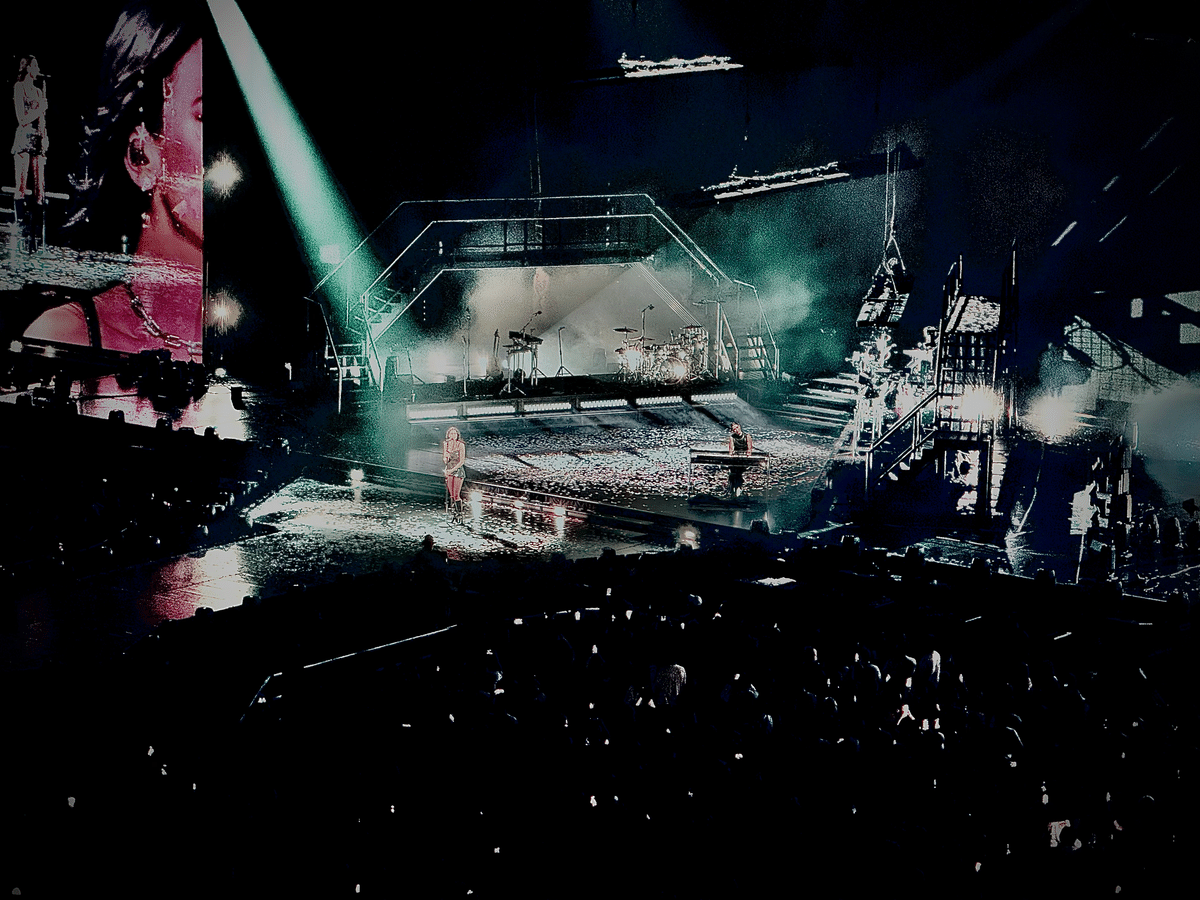

2024年11月16日土曜日。私的に待望のDua Lipa「Radical Optimism Tour」@さいたまスーパーアリーナ(日本公演)を観ることができました。

ここ数年でライヴチケット代は高騰の一途を辿っていますが、私のS席はステージ上手側の奥、スタンドの2階前方で1.5万円強。ちなみにアリーナエリアのVIPは約4万円、ステージかじりつきのVIP SSは10万円。これでも、昨今のライヴにしてはリーズナブルな方です。

時代背景も経済状況も音楽業界の売上構成も昔とは異なるので一概に比較できるものではないとは思いつつも、35年ほど前にPaul McCartneyを東京ドームで観た時は、アリーナエリアのステージにほど近い席で8,000円。良い・悪いではなく、金額的に2倍払って、距離的に3,4倍遠くなったという…時代を感じざるを得ませんでした。

2時間弱の尺、現時点でのベスト的な20曲以上のセトリ。衣装チェンジも4回ほど。多くのダンサーを従えて踊りながらハンドマイクで歌うDua。バンドによる生音多めなミックス・サウンドがPAから鳴らされ、ダンサブルな楽曲が多い=会場全体ほぼクラブ状態。しかも彼女、ピョンピョン跳ねて"Hey Tokyo, Jump, Jump!!"と煽るもんですからスタンドがまぁ揺れる揺れる…ちょっと怖かったです…

私の隣に母(私と同じ歳くらい?)・娘(高校生?)と思われる2人組がいました。てっきり娘さんがファンかと思ってましたが、ライヴが始まりガンガン歌い踊り狂ってたのはお母さん…大ファンだったんですね、隣で観てて微笑ましかったです、時々肘鉄食らいましたけど笑

バンドはドラムス、ベース、ギター、キーボードx2、パーカッション、コーラスx2。アルバム「Radical Optimism」リリース時のプロモーションからずっと一緒のメンバーだと思いますが、すっかり小慣れている感があり、きっちりとした演奏でした。

「生演奏で感動!」「歌スゴすぎ」という感想をSNSで多く見かけますが、昨今のライヴ、大物であればあるほど、完全生演奏はあり得ません。Duaの場合も、バンドの音はオケがかかっている上に乗っかっている状態で、所々のキメで生音を強調したミキシングだったし、彼女のヴォーカルも(口パクではないですが)オケを被せている場面が多かった。生声をリアルタイムで補正できるヴォーカル・プロセッサー(違和感ゼロの補正が可能)があるので万が一音を外す心配もほぼなく、彼女の声の負担を極力減らすような工夫が見られました。

まぁそんなことはどうでも良いんです。ライヴを観ていてふと感じたことがあったんです。

私の場合、Dua Lipaのライヴを観に行った理由は、生で歌と演奏を聴きたかったから。実際に歌って踊っているDuaを観たかったから。

あの会場にいた多くの方の場合、Dua Lipaのライヴを観に行った理由は、恐らく、Dua Lipaを見たかったから。彼女が動いて、アップテンポなビートの曲で高揚感と多幸感を得たかったから、ではないかと。

つまり、歌を聴きに行ったのではない。Dua Lipaを体験したかった人が大多数なのではないか?ということです。

Live/ライヴ、つまり「生きる」をまさに体験できる場として、あの空間はあった。人に会いに行ったというよりは、Dua Lipaというエンタテインメントを体験しに行ったという感覚を、ほとんどの人は持っていたように思うのです。

彼女がダンスで決めポーズを取る度、"Tokyo!"と呼びかける度、手を振ったり歩く度、歓声が上がっていました。VIP席やSS席の一部を除くほとんどの人にとっては、彼女をしっかり視認できる距離ではありませんでしたし、目が合うなんてこともまずありません。それでも巻き起こっていた熱狂は、音楽を観に来たというより、体験しに来たように私には映りました。

そして、そんな体験をしている自分自身を肯定したい・肯定されたい感情が溢れているようで、「Dua Lipaのライヴに参加している私」を自撮りしている人がライヴ中とても多かった。ライヴをずっと録画している人も多かった。

え、何しに来たの?それって最早Dua Lipaは関係なくない?と思ってしまったのが、私の偽らざる印象。だから極端な話、あれが実際のDua Lipaでなくても、ライヴ全体がショーとして成立していればOKでは?誰でもいいのでは?と思ってしまいました。

私がおかしい・古いのかもしれません。私は彼女の音楽を聴きに行きました。バンドの生音とオケがどの程度被さるのか、演者はどんな構成なのか、ダンサーはどう入れ替わるのか、セトリの構成はどういった流れなのか、キメの歌はいつどうやって鳴らされるのか、原曲とライヴではどこに違いを見せるのか…それらがとても楽しみでしたし、実際楽しみました。ライヴのオープニングでPrimal Scream"Loaded"をサンプリングしてたことや、Elton Johnとの共演曲"Cold Heart"をソロで歌ったことは驚きでしたし、ステージ両脇のビジョンに映るリアルタイムな映像にエフェクトを被せてまるでMVのようなビジュアルを表現していたことも素晴らしかった。

誰かを批判したいわけでは決してありません。前述の通り、ライヴ自体私は楽しみましたし。ただライヴの楽しみ方が明らかに変わったように思った、と言いたいだけです。

(ライヴの楽しみ方は人それぞれで、それで良いんです。Dua本人もライヴを楽しんでいれば、それで良いんです←大前提)

アートに触れて何かを感じることは、古今東西変わらない感情への刺激であり、そこに感動は宿ると思います。我々がアートを受け止め、考え、発見・熟考・感動が生まれる、というプロセスです。

そして、「触れて何かを感じる」をより深掘りして具体的に構築するようになった現代は、体験そのものを提供するようになりました。より立体的・具体的な感動を、対象に提供することが優れたアートとされるような。

しかしそれは一方で、感動をある方向に定めてしまうことにならないだろうか?感動を(ある意味)恣意的に一方向に固めて提示されることで得られる共感・多幸感は、享受される者に「考えさせる余地」を少なくするような気がするのは、私だけでしょうか?語彙力無くてすみません。

少なくとも、Dua Lipaのライヴは基本的に「音楽」ではなく「体験」だったと私は思います。

ライヴとはそういうものだーーーその通りかもしれません。しかし五感を刺激するライヴという場の演出・構成があまりにリッチだと、その「体験」が均一化されて自分の咀嚼が不足する、自分の妄想力が制限されるような感覚に、私は違和感を覚えます。これは10数年以上前、RHCPの東京ドームでのライヴを観に行った時以来ずっと私の中で引っ掛かっていたもので、今回の彼女のライヴを観てかなりクリアになりました。

何度も言いますが、これはあくまで私の意見。だいいちライヴ自体は楽しかったです。Dua Lipaの容姿があまりに美しくグラマーで、ダンスはセクシー、声質は私好みなハスキー、ステージングはお茶目…ズルいよなぁと思いながら観てました笑

ライヴのアンコール、最後は"Houdini"。19世紀後半〜20世紀初頭に実在したユダヤ人奇術師Harry Houdiniに準え、"Catch me, or I go Houdini"(私を捕まえて、でないと(Houdiniのように)私消えちゃうわよ )と相手を誘惑する歌詞。間奏を長めにとって入れ替わるダンサーたちと踊り続けるDua Lipa(振付がまるでMichael Jacksonの"Thriller"のよう)。盛り上がる観客。そして最後、その歌詞と共にステージから忽然と消えたDua。見事な演出!と思っちゃいました。

あなたがあのライヴを観に行ったならば、何を感じましたか?

(紹介する全ての音楽およびその画像・動画の著作権・肖像権等は、各権利所有者に帰属いたします。本note掲載内容はあくまで個人の楽しむ範囲のものであって、それらの権利を侵害することを意図していません)