【アーカイヴ】第240回/新世代FEシリーズの話をしていたら、また長岡鉄男氏の思い出に[炭山アキラ]

令和元年も、そろそろ暮れようとしている。皆さんにとって、どんな1年だったろうか。私にとって今年一番のニュースだったのは、フォステクスの大定番フルレンジ・スピーカーユニットFEシリーズが全品モデルチェンジされたことだ。

FEというユニットは、実にフォステクスという社名が誕生するよりも前、昭和39年(1964)に世へ出ている。第1号のデビューモデル、FE103の誕生秘話がまた面白いので、ちょっと書き記しておこうか。

ご存じの人もおられよう。フォステクスが属するフォスター電機という社は、スマホの受話器から巨大PA装置まで、世のありとあらゆるスピーカーの1/3を供給しているという、世界的な巨大メーカーである。日頃は電器メーカー各社との共同開発とOEM供給がメインだけに、あまり知名度は高くないが、フォスターから奏でられる音を聴かない日はない、といっても過言ではないほどの影響力を有する社である。

そんなフォスター電機に、あるオーディオメーカーから、「テープレコーダーへ内蔵するスピーカーユニットを開発してほしい」という打診が入った。何でも、その社としてはかなり力の入った新製品で、内蔵スピーカーにも相当の高音質を求められたそうだ。それで発奮した同社のエンジニアがまた凝り性の人で、当時最新のフェライト磁石(何と当時はアルニコより高かったとか)を使い、驚異的なワイドレンジと高解像度、反応の良さを持つ10cmフルレンジが出来上がった。

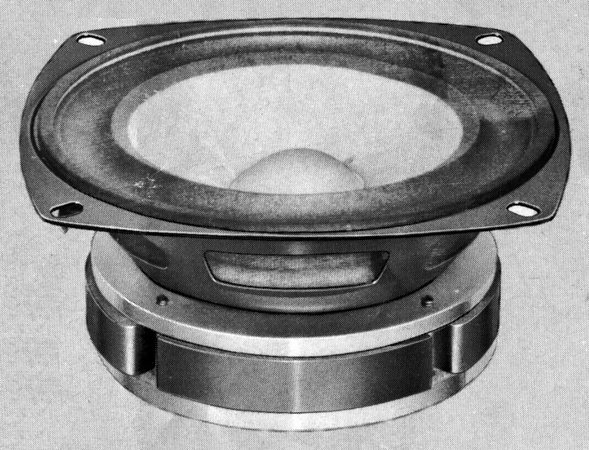

同社の報道資料よりスキャンさせてもらった。

ところが、開発にずいぶん時間がかかってしまい、痺れを切らした発注元は、早々に別のユニットをマウントしてその新製品を発売してしまっていたという。さて、残されたユニットをどうするか。開発費と期間も相当かかってしまっているし、何よりお蔵入りさせてしまうには余りに惜しいクオリティを有するユニットなのだ。

そこで、同社としては異例の対応だったが、メーカー名も型番も書いていない茶色の段ボール箱へユニットを詰め、秋葉原の販売店へ出荷し、生産してしまった数だけでも一般発売することにしたという。

ところが、出荷した分はあっという間に売り切れ、追加注文が続出したことで、そのユニットにはFE103という正式な型番が与えられ、晴れてレギュラー販売のスピーカーユニットとなった。FEシリーズは他に8cmと12cm、16cm、20cmがラインアップされているが、それらはすべて、103の設計方針を敷衍して後から開発されたものである。ちなみに、昔は12cmの代わりに13cmがあったことをご記憶の方もおられよう。

FEには、あと1回大きな飛躍の機会があった。亡くなられた評論家の長岡鉄男氏が若い頃、多分40代の頃だと思うが、リファレンスとして使用されていた片ch20cm×2発のバックロードホーン(BH)の鳴りっぷりが今一つで、解決策を探っていたところ、秋葉原の店頭で見切り販売されていたFE203に目が留まった。「生産完了の予定だったのだろう、安く出ていたので買って帰った」と氏は書かれていたが、本当に生産完了予定だったのかどうか、今となっては真相は分からない。

それまで長岡氏は、「ゲンコツ」の愛称で知られたナショナルの8P-W1を使用されていた。ゲンコツ以前に使っていたユニットでは、BHはただ能率が大きいだけが取り柄で、とてもハイファイと呼べるようなものではなかったが、ゲンコツと出合ったことで初めてBHのハイファイスピーカーとしての可能性を認識することができた、と長岡氏は書かれていた。

実は私も、長岡氏の20cm×1発のBH作例D-3にゲンコツを装着したことがある。片手でヒョイと持てる軽いユニットだったから、マグネットはアルニコとはいえかなり小さそうで、諸元を見てもBHなどでは使えそうにないユニットなのだが、それでも不思議なくらい真っ当なバランスで音楽を奏でてくれた。1950年代に発売され、僅かな変更が加えられつつも80年代まで連綿と生き残ってきた、スーパー・ベストセラーの実力に頭を垂れたものだ。

それでもゲンコツでは、やはりBHを存分にドライブさせるには少々荷が重い。何といっても平面バッフルや100リットル超の巨大密閉型が向くようなユニットなのだ。そんな状況下で、長岡氏が運命的な出遭いを果たしたのがFE203だった、というわけである。

開発の遅れが却って幸いし、

われわれ自作派の足元を半世紀以上にわたって照らし続ける存在となった、FE103初代機。

それにしても長岡氏、スペック表を見たわけでもないのに、秋葉原の店頭でどうやってFE203がBHと好相性なのを喝破されたのか。直接お話を伺うことがかなわない今となっては謎として残らざるを得ないが、氏特有の"眼力"だったのであろうと考えるほかない。

大きなマグネットを背負ったFE203は、ゲンコツとは比べ物にならないくらい重いユニットで、ふうふういいながら埼玉は草加市のご自宅まで4個のユニットを提げて帰られた長岡氏が、リファレンスのBHにマウントされた瞬間が、長岡氏にとっても、BHというスピーカー形式にとっても、そしてFEシリーズにとっても、劇的なブレークスルーであったのだろう。氏はすぐにフォスターの担当者に電話をかけ、おっとり刀で駆け付けた担当者も、氏のリスニングルームに響き渡る強烈パワフル&ハイスピード・サウンドに仰天し、ここから長岡氏とフォスター、後のフォステクスとの二人三脚が始まった。

その担当者というのは、ほかならぬ現・オーディオ評論家の浅尾昉氏である。「突然オーディオの偉い先生から電話があって、『とにかくうちの音を聴いてみろ』とおっしゃるから飛んで行ったら、そりゃもう驚いたよ」と、浅尾氏から話を伺ったことがある。優れたユニットを設計・製作したのはほかならぬ巨大メーカーのフォスターだが、掛け値なしの真価を発揮させたのは在野のオーディオ評論家だった、という、夢のような関係がそこに成立したわけだ。しかし、FEシリーズ、BHというキャビネット形式、そして長岡鉄男という一世の天才の、どの要素が欠けたとしても、今日の自作スピーカー業界における「メーカー製では実現できない音」の世界は現出しなかったのではないか。ことに、もし件の発注元が辛抱強く内蔵ユニットの完成を待っていたら、FEは世に出なかったはずなのだから、何とも数奇な運命というほかない。

そんなFEには、いろいろな派生シリーズも存在する。もっとも有名なのは、長岡氏が新築のシアタールーム「方舟」で使用するスピーカーのためにフォステクスがほとんど一品製作のようにして作ったものが、後に限定頒布されるようになった「スーパー」のシリーズが挙げられよう。また、通常販売機種にも、磁力を強めてよりBHとの相性を強化したΣシリーズがあり、FEで初めてアルミダイカスト・フレームを採用したFE106Σをマウントした長岡氏の作例D-101「スワン」は、掲載誌が早々に売り切れた後にも記事のコピーを求める手紙が殺到して編集部は対応に大わらわとなり、FE106Σは半年以上予約分のみで捌けてしまい、店頭に並ばなかったという伝説を打ち立てた。後に私は掲載誌の末裔というべき雑誌の編集者になったが、ある時倉庫を整理していたら、「スワン」の記事コピーを入れた宛て先未記入の封筒を大量に発見し、仰天したことがある。伝説の遺跡へ行き当たったような気分だった。

そんな派生機種もいろいろと登場しつつ、レギュラーのFEは数え切れないほどの小さな「予告なき改良」を経ながら、2000年の夏まで生産が続いた。長岡氏が亡くなったのは同年の5月だったから、氏の存命中はオリジナルFEがずっと頑張っていたというわけである。

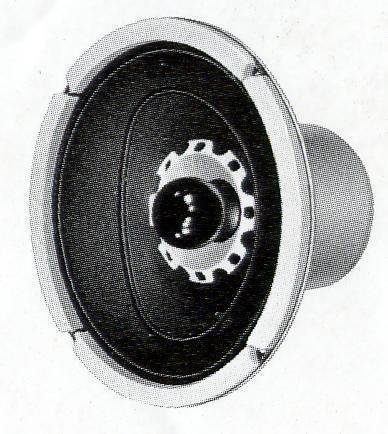

高域の位相をそろえてハイエンドまで伸びやかで澄んだ音を実現するために、

中心部へ投入された球形のディフューザーから、「ゲンコツ」という愛称が生まれた。

私も一時期使っていたが、最高域こそ早めにロールオフしているものの、

本当にクセがなく聴きやすいハイファイ・ユニットだった。

その2000年夏に、FEはフルモデルチェンジしてFE-Eシリーズとなる。最も大きな変更点は、振動板だった。茶封筒を思わせる質感の木質パルプコーンから、先に登場していた限定ユニットFE108ESおよびFE208ESで採用された、バナナの幹から採取される繊維を使った「ESコーン」が採用されたのだ。バナナパルプは粘り気があってコーンの形状に抄紙しにくいが、その粘り気が繊維間の摩擦を抑え、旧FEでは時に耳へ障った中高域のガサつきが見事に抑えられていた。

もう一つ、センターキャップの形状が変わったのも印象的だ。コーン型ユニットのセンターキャップは、いろいろな用途を担っている。第225回で解説した通り、スピーカーユニットの大半は分割振動でレンジを伸ばしているのだが、その分割振動は同心円状に中心へ向かって高域を再生している。特に最高域のチューニングへセンターキャップが有効なのだが、初代FEは割合と大きなキャップで、明らかに最高域のピークをなだらかにする役割を担っているものと推測された。

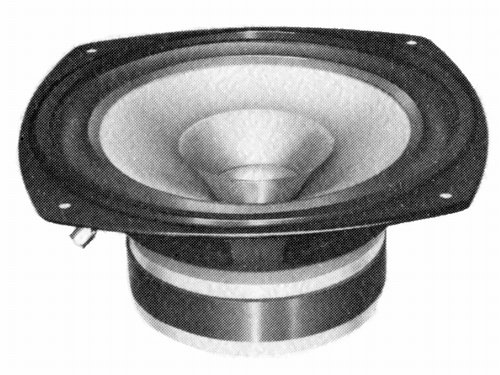

それにしても、長岡氏は小柄で病弱な人だったのに、

重いこのユニットを4個も持ち帰ろうという気にさせたのだから、

FE203はよほど何か特別なオーラを身にまとっていたに違いない。

ちなみに現行のFE206NVは、往年の203よりもずっとマグネットが大きく、

駆動力は段違いに強い。

一方、21世紀のFE-Eは、ボイスコイルに直結した小ぶりのセンターキャップを持つ。これは「ボイスコイルで再生される」といわれるフルレンジの最高域を、より積極的に生かしつつ周波数特性と音色をチューニングしようという考え方である。察するに、FE-Eでは振動板素材ほかの劇的な進歩により、高域方向のなだめすかしにセンターキャップを用いる必要がなくなったのではないか。実際にFE-Eの音質は最高域まで一定の品位を保ち、伸びやかで素直な音という印象だった。

もっとも、旧FEにあった独特の音の太さ、厚みは少々減退した感もあるが、トータルでいえばモデルチェンジは大成功だったと思う。

FE-Eが登場して10年ほどもたった頃、また新たなモデルチェンジの報が届いた。といっても外観はほとんど変わりない。新しいFE-Enは、茶色だったFE-Eの布エッジが、黒い材質に変えられているくらいのものである。何でも、このエッジは昭和39年の初代103から全く変わることなく使い続けられてきたもので、ついに入手がままならなくなり、代替品を探して駆けずり回った結果、やっと見つけたのがこの黒い布だったとか。

音はもう一聴して違いが分かる。基本的な素直さや音の伸びやかさ、ハイスピードな展開は変わらないのだが、音像の実体感が大幅に増し、どっしりと安定した音楽を聴くことができるようになった、という印象である。

「実は、あんまり見た目にも変わらないから、『予告なしの変更』にしちゃおうかと思ったんですが、音が結構良くなっちゃいましたからね」と開発エンジニア氏は微笑まれていた。確かに、これでモデルチェンジ扱いしないのはもったいない、というべき音質の向上だ。

そしてこの令和元年、FEはさらに新世代のNVに生まれ変わった。最大の変更点はまたしても振動板で、何でもバナナパルプが世界的に供給不安定となってしまったせいで、麻に近い素材ケナフのパルプに変更したそうだ。ケナフは成長が早い一年草で、環境負荷が低いことから近年用途が広がっている。フォステクスでも、1990年代に発表されたFF-Kシリーズ・フルレンジから採用し、素材の素性はよく分かっているという。

また、技術的にはこちらが最大のトピックかもしれない。これまでのFEには、センターキャップからコーンへ向けて、ハトメと呼ばれる2本のヒゲのようなものが出ていた。スピーカーにとって珍しいものではなく、大半のコーン型ユニットに見受けられるものだ。しかし、これはユニットの振動を非対称にし、コンピューターで四次元解析をしてみると、明らかにそこで振動が偏っていることが分かる。NVではそのハトメを廃止し、コーンがより自然に振動するようになった。

音の傾向は、FE-Enに比べて音のコクというか、身の詰まった感じが僅かに減退した感もあるが、音の自然さや伸びやかさはさらに向上したような印象だ。コクに関しては、やはりバナナパルプに一日の長があるのかもしれないな、などとも感じられるが、現代的な表現力という意味では、ハトメを廃した自然な動作がやはり大きく効いているのではないかと思う。トータルではやはり正常進化、着実にステップを上がっているといってよいだろう。

ところで、これだけの力作がドッと登場した令和元年に、何と私は作例を一つも上げていない。雑誌からの依頼がないとなかなか重い腰が上がらない、というのは何とかせねばならないと常々思ってはいるのだが、ついズルズルと年末まできてしまった。

実のところ、フォステクスからはもう具体的なイメージまで膨らんだ依頼をもらっているから、何とかしなければならない。そのうち(というのが曲者なのだが)何とか実現させようと思っている。まずは20㎝ということになるかな。うん、頑張ろう。

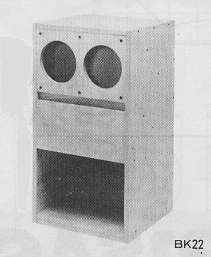

D-7シリーズの画像が手元にないので、フォステクスの古いカタログから、

同社のBHキットBK22を上げておこう。

長岡氏の作例でいうと、D-7MkIIIと似た外観のBHである。

(2019年12月11日更新) 第239回に戻る 第241回に進む

過去のコラムをご覧になりたい方はこちら

昭和39年、兵庫県神戸市生まれ。高校の頃からオーディオにハマり、とりわけ長岡鉄男氏のスピーカー工作と江川三郎氏のアナログ対策に深く傾倒する。そんな秋葉原をうろつくオーディオオタクがオーディオ雑誌へバイトとして潜り込み、いつの間にか編集者として長岡氏を担当、氏の没後「書いてくれる人がいなくなったから」あわててライターとなり、現在へ至る。小学校の頃からヘタクソながらいまだ続けているユーフォニアム吹きでもある。