【アーカイヴ】第261回/井筒香奈江さんに関する思い出話と新譜レビュー[炭山アキラ]

個人的に、いつもならアーティストやスポーツ選手、政治家などは敬称略で文章を書くのだが、この人の場合はどうも勝手が狂ってしまう。ほかでもない、井筒香奈江さんのことである。個人的にもよく存じ上げているし、どうもあまり突き放して書くのに違和感を生じてしまうのだ。

井筒さんと初めて生でお会いしたのは、レイドバックのCD第2作「reframe」が発売されてしばらくの頃だったと記憶する。ご存じの人も多いと思うが、念のため。レイドバックは彼女がシンガーを務め、藤澤由二(ピアノ)と小川浩史(エレキベース)の3ピースで構成されたバンドというか、ユニットである。

「reframe」というアルバムを知ったのには、少々の因縁がある。現・ファンダメンタル代表の鈴木哲氏が、当時在籍されていたソウルノートの製品群を、この作品を製作するに当たってスタジオへ貸し出していたという縁があった。それでソウルノートのイベントでは、その頃ほぼ必ずかけられていたのだが、たまたま遊びに行った同社と鈴木氏のイベントで、そのサウンドと歌手の歌唱力に耳が釘付けとなり、イベント終了後、鈴木氏に「そのCD、一体何ですかっ!」と伺ったら、そういう次第だと聞かされ、「炭山さんもイベントでかけて下さいよ」と、1枚進呈してもらったのが、そもそもの始まりだった。

忘れもしない、今はなきオーディオスクェア越谷店での出来事である。当時住んでいた借家は同店から自転車で15分くらいのところだったもので、面白いイベントがある日はしょっちゅう顔を出し、メーカーの担当者が親しい人の場合は、勝手連的に横から口を出しては、掛け合いで製品解説などやったものである。

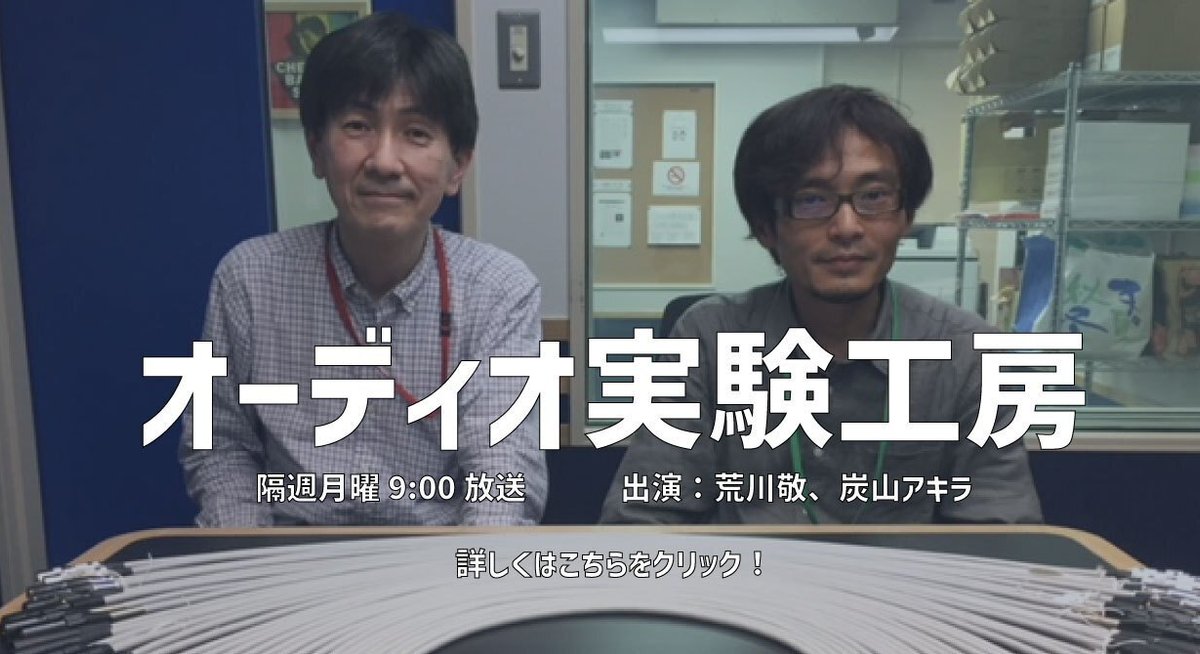

荒川敬さんと担当している「オーディオ実験工房」のエンディング・テーマに、

本作から6曲目「Company」を使わせてもらっている。

今はなき「オーディオベーシック」誌の2012年Vol.61でインタビュー取材させてもらった時の

カットである。

さすがかの長岡鉄男氏が終の棲家を建てられた土地だけあって、常連のお客様も実に熱心で、私など及びもつかないような豪壮なシステムを構築されている人もおいでだった。もっとも、常連さんがみな長岡派というわけではなく、長岡氏と同様、便利さと地価の手頃さ(≒リスニングルームの構築しやすさ)に惹かれ、あの地へ集われたものであろう。他人事のように書いているが、私だってそうである。そんな常連の面々にも、閉店してからはもうお会いすることはほとんどなくなってしまったが、皆さんお元気にされているだろうか。

いかん、つい思い出話が長くなった。そんなオーディオスクェア越谷店で、レイドバックのボーカルがインストア・ライブを行うという報せがあったものだから、私も勇んで参加し、ライブ後に紹介を受けたのが、井筒さんとの邂逅だったと記憶する。今調べてみたら、reframeの発売は2008年だから、もう10年以上も昔のことになる。

初めてお会いした井筒さんは、あのウィスパー・ボイスそのままの淑とした雰囲気と凛とした存在感、そしてよく話し笑うポジティブなオーラをまとった人だな、という第一印象だった。当然ながらというか驚くべきことにというか、その印象は今もって変わらない。以来、時折は電話やメールでやり取りをし、また生でもお会いしては、いろいろな話を伺ってきた。

当時、レイドバックのCDレコーディング並びにマスタリングを手がけられていた川瀬真司氏とも引き合わせてもらえ、レイドバックの演奏を珠玉の「オーディオ作品」へとまとめ上げる凄腕エンジニアを、じっくり取材させてもらって記事にまとめたこともある。

またしても余談になるが、川瀬エンジニアが手がけられたCDは井筒さん関連以外にも膨大な数があり、何枚かサンプル盤をもらって帰ったが、いずれ劣らぬ名録音ぶりにたまげることとなった。中でも男性デュオのヒカリノートと男性ソロ・シンガー寺田町は、楽曲・演奏を含めて完全にノックアウトされてしまい、いろいろなところで紹介し、かけてきた。ヒカリノートは残念ながら活動を休止してしまっているようだが、寺田町はこの疫病下でも精力的にライブ活動を行っているし、かつて紹介した「一片の音楽」「Nocturne」の後、2017年に「風の歌を聴く人」というアルバムもリリースされている。恥ずかしながら、私もつい先日に検索して知ったものだから、まだ入手可能なら購入しようと思う。

私とほぼ同時期に井筒さんと邂逅し、バックアップ体制を取った同業者が何人かおいでだ。鈴木裕さんはラジオ・ディレクターの立場でも井筒さんを紹介され、また亡くなられた村井裕弥さんも「井筒香奈江・応援団長」を自認されていた。当コラム読者の皆様には、まことにおなじみのお2人である。

村井さんと井筒さんに関しては、ちょっとした思い出がある。井筒さんのある作品は、わが家のスピーカーではどうやっても上手く鳴らすことができず、レビューできなくて切歯扼腕の思いでいたのだが、たまたま何かでお会いした村井さんに「あのアルバム、ご自宅ではどう鳴っています?」と尋ねたら、「いい音で鳴ってますよ」とおっしゃるではないか。確かに、村井さんのレビューを読むと大変好意的に書かれている。その後だいぶたって、ある雑誌の取材で村井さんのご自宅を訪問し、ともに取材させてもらったことがあるのだが、取材が終わった後で当該の音源をかけてもらったら、なるほど、わが家よりも数層倍ちゃんとした音で再生されている。ホッとするやらわが家の煮詰め不足に失望するやら、複雑な思いで帰途へ就いたのが、つい先日のようだ。

ブルージーさがあって素晴らしい。

特に「雨ニモ負ケズ」は、宮沢賢治の詩にメロディをつけたものだが、

これは後世に残すべき歌だと強く思った。2人とも、今はどうされているのだろうか。

話がいろいろと前後して申し訳ない。reframeをリリースした2008年は、まさにリーマン・ショックが起こった年で、井筒さんがライブ・シンガーとして、ライブハウスやラウンジなどで歌ってきた仕事がバタバタとなくなっていった、そんな頃だったそうだ。

そんな時にも敢然と前を向くのが井筒さんのポジティブなところで、2人のバンド・メンバーが尻込みする中、「なら私1人でもやる!」と始まったのが、長く続いたソロ・プロジェクト「時のまにまに」である。

「日本人の歌手として、いつかはやらなきゃいけないと思っていました。ソロでは日本の歌を歌います」と伺った時には、井筒香奈江の新境地を大いに応援したものだが、いざ新作「時のまにまに」が上がってきたら、英米圏の歌を歌っていた頃よりも遥かに堅固な"井筒ワールド"がそこには構築されていた。いや、井筒ワールドは既にしっかりと構築されていて、それが日本語になった分、より明確に聴く者の耳を捕らえ始めた、ということなのであろう。

これはあくまで推測だが、井筒さんはターゲットの曲を一旦分解し、歌詞からじっくりと読んでいかれるのではないか。そしてそこからイメージを膨らませ、ご自分なりの解釈で詞をメロディへ乗せ、アクセントをつけていっているのではないか。「まにまに」シリーズを聴いていると、そんな気がしてならない。例えば、中島みゆきの楽曲など、本人歌唱では時に笑い飛ばすように、また突き放したように歌うことがあるが、井筒さんはそういう楽曲をよりストレートに"自分のこと"として歌っているような、そんな幻想に囚われることが少なくないのだ。

「まにまに」に賭ける井筒さんの思いは、われわれ外部者には想像のつかないもののようで、「時のまにまにII~春夏秋冬~」では、その没入が行きつく所へ達し、人工的なエコーを極限まで絞った、伴奏のギターと井筒さんの歌のみで世界が完結しているような、強烈に凝縮された「まにまにワールド」が構築された。おかげで、一部の熱心な井筒ファンに「録音エンジニアが手抜きをした」と騒がれたというのは、担当された川瀬エンジニアにとっても、とんだとばっちりであったことだろう。

「風の歌を聴く人」は彼の最新作、

といっても2017年作品で、残念ながら川瀬録音かどうかは調べがつかなかった。

しかし、彼の嗄れ声は聴く者の脳髄をダイレクトに貫く力があるから、

たとえ録音がどうあれ、私は購入しようと思う。

このCDをレビューした時にも書いたが、この「残響を抑えた録音」は、アーティスト・井筒香奈江自身が望み、当初川瀬氏が提示した状態からどんどん残響を絞り、結果としてあのバランスへ行きついたものである。また、われわれエンドユーザーには分からないことが多いから、これは致し方ないことかと思うが、川瀬氏は井筒さんの声を、生々しさを失わない範囲で巧みに聴きやすく加工されている。スタジオを取材させてもらった時、マイクから入ってきたばかりの声と川瀬さんが処理をした声を聴き比べる機会があったが、「あぁなるほど!」と膝を叩いたものである。

また、「時のまにまにIII~ひこうき雲~」では、"奇跡!"が起こったことも記憶に新しい。荒井由実の「ひこうき雲」をカバーしたアルバムを作ったと思ったら、スタジオジブリのアニメ映画「風立ちぬ」がその曲のオリジナルを主題歌に取り上げたのだ。ファンの中にも「ひこうき雲」は再ブームだから取り上げたと思われている人もおいでかと思うが、あれは順番が逆だったのである。

5作を数えた「まにまに」の世界から、さらなる飛躍を目指して、井筒さんはさまざまな試行錯誤を重ねられている。IとIIではギター1本の伴奏だったのが、IIIからはレイドバックのメンバーが加わり、Vからは長く共同作業をした川瀬エンジニアの元を飛び立って、さまざまなエンジニアとともに「時のまにまにV」と「リンデンバウムより」をリリースする。

そんな遍歴を経て、到達したのが高田英男エンジニアだった。ビクター音楽産業(現・JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント)で長く辣腕を振るい、膨大な数の高音質レコード・CDを手がけられてきた、"生ける伝説"というべきエンジニアである。

数々のオーディオショーへお呼びがかかる井筒さんは、あるショーでご自分のすぐ前に「あの高田さん」がおられることに気づいた。そこで思い切って声をかけ、新作のエンジニアを担当してもらえるか打診したところ、その場で快諾を得、動き始めた大きなプロジェクトが「Laidback2018」だった。ソニーミュージックの東京第1スタジオを借り切り、高田エンジニアが特に選んだ錚々たる機材がそこへは並んだ。

さらに驚くのは、ほとんどの楽曲が「一発録り」されていることだ。普通のポップス録音は、まず伴奏楽器が1本ずつ順次演奏され、それを仮に多重録音した伴奏トラックをバックに歌手が歌う、というある種の"分業制"が敷かれている。ミュージシャン全員を1日にブッキングする必要がなく、全トラックがマルチで入っているため、後から手直しするのも簡単だからだ。

初めてサンプル音源で「悲しくてやり切れない」を聴いた時、

あぁ、この人は本当に"日本語"を大切にする人なんだな、と感じたものだ。

日本人歌手なのだから当たり前だ、といわれればその通りだが、それにしても、

歌からイマジネーションがこれほど奔流になって頭へ入ってくることは、

そうそう体験できるものではない。

ところが、事前にレイドバックのライブを聴きに行った高田氏は、「この3人は既に出来上がっています。一発録りにしませんか」と持ちかけられたとか。一般の"分業制"と一発録りで何が最も違うのかといえば、一発録りはメンバー同士が目配せし合い、間合いをつかみ合いながら、1つの楽曲を有機的に仕上げることができるという、大変な利点がある。

一方で一発録りは、一度演奏にミスが出ると、またバンド全体で最初からやり直しせざるを得なくなるという、エンジニアにとっては頭が痛くなる問題が控えており、やりたがる人はもちろん多くない。

個人的には、「まにまに」シリーズの中で本作が一番好きで、よく聴いている。

かつて私が選んでミュージックバードでかかっていた「ハイレゾ100選」の中にも、

今作を入れさせてもらっている。

そこをあえて、高田氏は一発に賭けたのだが、果せるかな、「Laidback2018」は多くの曲が何と録り直しなしの「一発OK」が出たというから、さすが高田氏の耳に曇りはなかったというべきだろうし、またLaidbackの3人が集まった時のパワーと集中力が、やはり並外れているのだろうとも思われる。

高田英男氏の録音エンジニアリングにまつわる神業っぷりも、いろいろと話を伺っているのだが、これを書き始めると文字数がいくらあっても足りない。稿を改めようと思う。

もう一つ、「Laidback2018」は、井筒さんにとって大きなブレークスルーとなった。ずいぶん前の話だ。何かの折に「井筒さんはソング・ライティングはされないのですか?」と伺ったことがある。その時は、「師匠にはやりなさいといわれているんですが、難しいですね」と苦笑いされていた井筒さんだが、この作品のうち作詞3本、作曲2本を井筒さんが手がけられている。「シンガー・ソングライター井筒香奈江」のメジャー・デビュー作でもある。井筒香奈江作詞・作曲の「雨の鼓動」は、私の試聴リファレンス曲にも使わせてもらっている。

今は実に好ましいサイクルでアナログのブームが回っているように感じられる。そんな状況下に、"オーディオ・ディーバ"でもある井筒さんを放っておく手はない。最初は「時のまにまにIII」とベスト盤がリリースされ、以降「リンデンバウムより」を除いて、井筒作品はアナログ化がなされている。「リンデンバウムより」は、録音エンジニアの篠田健二氏が、アルバムの完成後程なくして亡くなられてしまったせいで、アナログ化がなされなかったのだろうか、と推測している。

そんなところへもってきて、昨年(2019年)の話だ。キングレコードの関口台スタジオが、何とダイレクトカッティングの施設を構築したという一報が入ってきた。もちろん発表記者会見を兼ねたダイレクトカットの実演には、私も立ち合わせてもらい、その強烈な"生音"に衝撃を受けた。私は副調整室のスピーカーから、演奏をマイクで拾った音を聴いていたのだが、その後すぐにダイレクトカットされたラッカー盤をその場で再生した音を同じスピーカーから聴いたら、まさに「寸分たがわぬ」という風情のサウンドが飛び出してきた、という次第だ。ダイレクトカットの強烈な"魔力"に、一発でノックアウトされてしまった。

これから広くダイレクトカットを募るという話が関口台スタジオから出たところで、私はもう「井筒さんに持ちかけよう」と決めていた。それで、すぐに連絡を差し上げたら、私より目敏い人はいくらでもおられるもので、既にお声はかかっていたようである。

そんな流れであれよあれよという間にダイレクトのセッションが組まれ、栄えある「21世紀初のダイレクトカッティング」の主役は井筒さんのものとなった。

私はA面の収録に立ち合わせてもらったが、その時に聴いた、収録時にそのままモニタースピーカーから流れる音と、それを11.2MHzDSD収録した音源を直後に再生した音は、やはり全く別のものであったというほかない。いや、DSDの録音が悪いといっているのではない。タイムラグなしに聴く生直結の再生音は、やはり比類のない鮮度と生の息吹を発散している。それを一切の介在物なしに音溝へ収め込むからこそ、ダイレクトカットは輝くのだ。

当該の「ひこうき雲」は、荒井由実はむしろ悲しみを強調することなく、

意図的に淡々と歌っている節があるが、井筒さんは歌詞の意味を汲み取り、

より友を失った悲しみを歌声へ乗せているような印象を持ったものだ。

「Laidback2018」は、高田英男さんのエンジニアリングによる分厚く絢爛な音作りに、

ご自身の作詞・作曲が採り入れられるなど、

いろいろな意味で井筒さんの転機となった作品であろうと思う。

そのダイレクト盤は、残念ながら要返却ではあったが、私も聴くことがかなった。高田マジック炸裂の分厚く絢爛たる音場に、各楽器と井筒さんの声が、まさにこれまで聴いたことのない「ギョッとするような生々しさ」で迫ってくる、ダイレクトカットらしさが横溢した名盤に仕上がっていたことを、耳がはっきりと記憶している。

いずれそういう機会もあるのだろうなと思っていたら、予想外に早く実現したのが、サイマル収録されていた11.2MHzDSD音源のハイレゾ配信だった。しかも、PCMとDSDの同時発売のみならず、DSDは5.6MHzと11.2MHzの同時発売で、さらにDSF音源とDSDIFF音源をともに発売する、「一体どこまで凝るんだよ!」といわざるを得ない豪華ラインアップである。

もちろんわが家にはすべての品位をダウンロードしてある。お恥ずかしいことにわが家のDACは世代が古く、いまだ11.2MHzには対応できていないのだが、それでもPCMとDSD、DSFとDSDIFFの音の違いは、極めて克明に収められていることが分かる。PCMも品位別に96/24~192/32の3種類がラインアップされており、こちらの音の違いも結構大きいが、やはり本命はDSD、それもDSDIFFではないかと、わが家の装置では聴き取ることができた。

蛇足を承知で申し上げておくが、それでは96/24には存在価値がないのかといえば、いやいや決してそんなことはない。「上を見れば切りがない」というだけで、高田氏の構築された広大かつ濃厚な海の中で歌姫がキラリと身を翻すような、独特の世界観は96/24であっても存分に味わうことができる。「うちの装置は古いから」「ハードディスクの残り容量が少ないから」と、購入そのものをためらってしまわれるよりは、96/24で大いに楽しむ方がずっと健全だと思うのだ。

ところで、DSDという音声フォーマットは「(そのままでは)編集ができない」ということをご存じの人もおいでだろう。それゆえ、DSD収録されたマスターをSACDやDSDハイレゾなどのパッケージ・メディアへまとめるには、一旦PCMの「DXD」というフォーマットへ変換して編集を行い、完パケ状態になってからDSDへ再変換してやる必要がある。変換→編集→再変換という処理に伴い、やはりいかなDSD音源とて、若干の劣化というか、音質の変化を生じてしまうことは避けられない。

その音質変化を避ける方法としては、1トラックのみで音楽を形成し、全く何の編集も加えずにDSDのまま発売してしまう、という方法がある。何のことはない、DSDを使ったダイレクトカッティングのようなものだ。これまで、ごく少数の音源がその方法で世に問われているが、私が聴いた範囲では、自然といえばこれ以上のものはない、という風情を堪能させてくれた。

そういえばe-onkyoでインタビュー取材させてもらったんだと思い出した。

高田さんの凡人には想像もつかない"神業"の数々を伺い、文章にまとめてある。

写真はそのページより引用させてもらった。

もう一つ、DSDのマスターを生かす有効な方法がある。無加工のマスター音源を、そのままレコードに刻んでしまうのだ。つまり、DSDマスターからのダイレクトカッティング・ディスクということになる。この方法で切られ、このたび発売となったのが、「Direct Cutting at King Sekiguchidai Studio (DSD11.2MHz/1bit MASTER Cut)」である。やれやれ、これまで8,000文字近い駄文を積み重ね、ようやく本題に到達することができた。

ダイレクトカッティング開始の記者発表を兼ねたダイレクトカット実演会があった。

そのためにわざわざ若手ナンバー1の演奏者を多数仕込んだのだから、豪勢な発表会ではあった。これは、その場で収録されたラッカー盤より起こされたレコード(非売品)。

ファイルウェブより引用させてもらった。

わが家に送られてきた個体を、封を切るのももどかしくプラッターへ乗せ、音を聴いたが、まず驚くのは盤質の良さ、スクラッチノイズの少なさだ。もちろん、これは先発のダイレクトカット盤も同様だったが、この盤が「単なる廉価・再発盤」ではないことを、音楽が流れ出る前から訴えかけてくる。

音質傾向は、さすがに以前聴いたダイレクト盤に比べると少しばかりスケールが小ぢんまりしている感もあるが、それでもこの異様な鮮度感はどうだ! ハイレゾ音源とも聴き比べてみたが、どちらもDSDならではの透明感と抜けの良さを存分に味わわせながら、LPの方が音が太く、より有機的な鳴りっぷりになるような気がする。

もちろん、これはわが家のデジタルとアナログの装置の違いを聴いている、という側面が大きいのはいうまでもないが、しかし新譜LPが「これこそがアナログの旨味!」という要素の濃厚に詰まった再生音であることは、私が保証する。

少なくとも、かつてアナログに対して持たれていた先入観ともいうべき、「ソフトで穏やかな癒し系サウンド」では決してない。むしろ、故・長岡鉄男氏が喝破された「アナログはデジタルなど及びもつかないほどハードでシャープでパワフルな音を出すことができる」という境地と相通ずる、反応が良く高解像度でアキュレートなサウンドである。

先発ダイレクトカット盤をお持ちの人は、音を聴き比べてみられるのもよいだろう。また、私と同様、PCM/DSF/DSDIFFのハイレゾ音源とこの盤を聴き比べることも、オーディオマニア冥利に尽きるテーマなのではないか。

井筒作品の中で最初に手元へきた「reframe」以来、私は折に触れて「井筒さんの歌は"怖い"」という表現をしてきた。私はスピーカー工作をするのだが、苦心惨憺して出来上がった自作スピーカーを、時間をかけてしっかりと手懐け、もうそろそろ万全の性能を発揮したろうと納得しかかった時に、井筒作品をかけてみると、「ほら、まだ吸音材が足りないでしょ」とか、「バスレフのチューニング周波数をもっと下げた方がいいんじゃない?」といった具合に、歌の再生音が私の手抜き・不備を厳しく指摘してくれるからだ。

あんまりいろいろなところで話し、書いてきたものだから、井筒さんには「あんまり怖い、怖いと書かないで下さい」と叱られてしまったが、もちろんこれは大いなる誉め言葉のつもりである。これは即ち、オーディオチェック用として井筒作品ほど優れた音源もない、ということに他ならない。

2020年は残念ながら、オーディオショーというショーが軒並み中止の憂き目に遭っているが、この疫病禍が治まった暁には、各オーディオショーへ井筒さんが登場されることだろう。ご本人の声を聴き、音源をかけると、またさらにご本人の声への理解が深まり、ハイレベルのチェック音源となることは疑いない。

「Direct Cutting at King Sekiguchidai Studio (DSD11.2MHz/1bit MASTER Cut)」。

先発のダイレクトカット盤やハイレゾ配信音源とジャケットは基本的に同じで、

主見出しの下にDSDマスター・カットである旨が記されているだけの違いだ。

ダイレクト盤と違ってこちらは数量限定の必要はないが、

それでも極めて音質を重視して製作されているため、

1ロット当たりの枚数はそう多くないから、購入希望者はお急ぎになった方がよい。

横浜市・子安の小さなレコーディング・スタジオから、キングの関口台スタジオまで、井筒さんの長い旅を追ってきた。それはファンタスティックな進化でもあったし、揺らぐことのない"原点"があることも、改めて歴代の音源を聴き直してみると、はっきりと理解できる。彼女は一体次にどんな旅を始めるのだろうか。それを楽しみに待ちつつ、今回の新譜をもっとじっくり身に染み渡らせようと思う。

(2020年7月10日更新) 第260回に戻る 第262回に進む

過去のコラムをご覧になりたい方はこちら

昭和39年、兵庫県神戸市生まれ。高校の頃からオーディオにハマり、とりわけ長岡鉄男氏のスピーカー工作と江川三郎氏のアナログ対策に深く傾倒する。そんな秋葉原をうろつくオーディオオタクがオーディオ雑誌へバイトとして潜り込み、いつの間にか編集者として長岡氏を担当、氏の没後「書いてくれる人がいなくなったから」あわててライターとなり、現在へ至る。小学校の頃からヘタクソながらいまだ続けているユーフォニアム吹きでもある。