【アーカイヴ】第246回/こんなに遊べるスピーカーはない! 自作入門にもオススメ[炭山アキラ]

リスナーの皆さんに、スピーカー自作派はどれくらいの割合でおられるだろうか。私自身がそうであるため、ついつい話がそちらの方へ流れていきがちであることは、自作派以外の方には申し訳ない限りだが、決して敷居は高くなく、それはもう面白い世界であるだけに、1人でも多くの人にこちら側へ入ってきてもらいたいと願っている。

スピーカー自作派といっても、この小さな世界に結構いろいろな派閥があり、まず大きく分けてフルレンジ派とマルチウェイ派に分かれる。そしてマルチウェイ派の中にも、軽いネットワークを好む人と高次ネットワークを好む人がいる。大口径派と小口径派もあるし、キャビネットでは密閉派とバスレフ派がまた勢力を二分する。そこへまた、私たちのようなバックロードホーン(BH)や共鳴管、トランスミッション・ライン、小澤隆久さんが推進されているダンプドQWTなど、少数派閥が別個に存在しているから、話はもうややこしい。

私自身はフルレンジ派、BH派の旗振り役を自認しつつ、4ウェイ・マルチアンプSPなどという複雑なこともやっている。個人的には、別段どこかの派閥へ固定してしまうことなく、自分が面白いと感じたことは、どんどんやってみればよいと思っている。

ここでは、特にこれまで自作へあまり触れてこられなかったリスナーの皆さんへ、ちょっと面白いスピーカーを紹介したいと思う。大阪の共立電子が発売している10cmのフルレンジユニットDVC-1000と、純正キャビネットのレゾンデートルBRだ。

ダブルボイスコイルのフルレンジというだけで、

世界的にも貴重な存在だというのに2本で5,500円とは、

ちょっと安すぎるのではないかとすら思う。

DVC-1000は、パイオニアが生産している。イベントなどでは同社のエンジニア氏が公言していることだから、書いてしまってもいいだろう。このユニット、実は2018年の音楽之友社ムックの付録候補として企画・開発されたものだ。いくつかの社がプレゼンを繰り広げた結果、最終的にはマークオーディオのメタルコーン・フルレンジが採用された。

実は、パイオニアのプレゼンには私も手弁当で駆け付けていた。なぜ仕事でもないのに会場へ向かったのか。「よかったら炭山さんもきて下さいよ」と、同社のエンジニア野尻氏に誘われていたこともあるが、何よりそのユニットが猛烈に面白い存在で、自分で解説せずにいられなかったからだ。

ごく一般的な、ダイナミック型と呼ばれる発音形式のスピーカーは、「フレミングの左手の法則」によって音楽信号を音波へ変換している。磁石が発生させる磁界の中に配された導体へ電流を流すと力が発生するという、中学の頃に習ったあの原理である。このユニットは、電気を流すボイスコイルを2つ内蔵している。普通のスピーカーはもちろん1つだ。

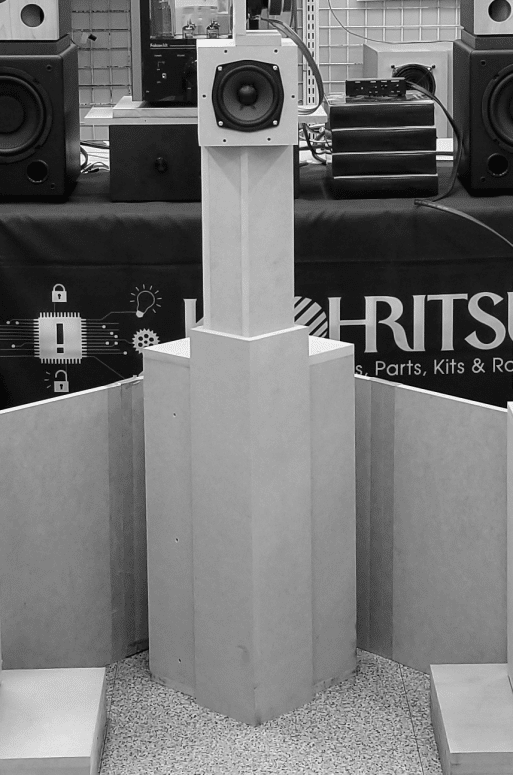

ユニットを設計したパイオニア技術陣が自ら設計した、文字通りの純正キャビである。

共立電子でキット販売されている。

2本で1万円ちょっとと、こちらも極めて廉価だ。(スピーカーユニットは別売)

それの何が面白いのか。山ほどの項目があるので、順を追って解説していこう。まず、ボイスコイルを片方だけ使うと6Ω、2本パラレルに使うと3Ω、シリーズ接続すると12Ωのユニットとなることが挙げられる。6Ωというと世間一般のスピーカーに平均的なインピーダンスで、アンプに優しい数値といってよい。

一方、3Ωになるとあまり安物のアンプで音量を上げたら気絶する可能性もあるが、ボイスコイルが倍になった分だけ駆動力が一気に増大し、パワフルでメリハリの立った再生音が現出する。しかし、駆動力が上がると低音ははっきりと量感が下がるから、両刃の剣ともいえる。何事もバランスというものは大切で、駆動力は高ければよいというものでもないのである。そういう「駆動力が強すぎて低音不足のユニット」には、私たちが愛してやまないBHというキャビネットが向く。というか、そういうユニットが有する中域以上の高解像度と強烈なパワー&スピードを生かしつつ、何とか低音を再生するために、あんな大きく複雑なキャビを作らざるを得なくなる、というのが正解だ。

ならば、12Ωではどうなるか。この場合は駆動力云々というよりも先に、「真空管アンプと相性の良いスピーカー」ということになる。真空管という増幅素子は出力インピーダンスが高く、それで大がかりなアウトプット・トランス(OPT)を介してインピーダンスを下げ、スピーカーをドライブしているのだが、ということはつまり、スピーカーのインピーダンスを上げてやった方が、OPTは軽い変圧比で済むということになる。真空管アンプには8Ωと16Ωが別になった出力端子が設けられているものが多いが、その16Ω側、即ちトランス内部の巻き線が一番少ない出力端子へつなぐことができるということである。16Ωと12Ωだから全く同じというわけにはいかないが、8Ω出力へ6Ωのスピーカーをつなぐのが一般化していることからして、こちらもそう大きな問題はないことであろう。

ちなみに、12Ωのスピーカーを8Ωの端子につないでも、別段故障したり音が悪くなったりするわけではない。少し音のスピード感が向上し、低音の量感が下がる傾向となる程度だ。アンプのダンピング・ファクターが上がったのと同じ効果があるからだが、それを好ましく感じる人はこちらへ、もう少しゆったりと穏やかに聴きたいという人は16Ω端子へつなげばよい。

このスピーカーは、最も基本的な6Ωでの使用時に、ボイスコイルが片側余ってしまう。それを逆手に取ったチューニングができるのがまた面白い。空いた方のボイスコイル両端に、マルチウェイ・スピーカーのクロスオーバー・ネットワークに用いる、コイル、コンデンサー、抵抗などの素子をつないでやるのだ。

空いた方のボイスコイルを直結ショートしてやると、スピーカーがアンプからの電力で振動すると同時に、そちら側のボイスコイルが極めて効率の良い発電機となって、ボイスコイルの振動を打ち消してしまう。つまり、特に振幅の大きな低音など全くといっていいほど出なくなるのだが、その効果をネットワーク素子である程度制限しながら、周波数特性や音色のチューニングに使ってしまおうという方法論である。

例えば5~20Ω程度の固定抵抗を入れると、このスピーカーは一気に音が落ち着き、抑制の効いた"大人の音"になる。そういえば聞こえはいいが、引っくり返していうと、音が威勢良く飛んでこず、どことなく真綿で首を絞められたような音、ということもできる。固定抵抗の抵抗値が大きくなればなるほど、この効果は薄れてユニット本来の音に近付いていくから、"素"の音がちょっとはしゃぎ過ぎのように感じられたら、値が違ういくつかの抵抗をつなぎ替えてみて、自分好みの音を見つけるということが可能になるわけだ。

それでは、コイルを入れてやるとどうなるか。ネットワーク素子としてユニットとシリーズに使う場合は、高域をカットするローパスフィルターとして用いられる素子だが、この場合は低域がカットされる。そこを起点に周波数特性が変化し始める、いわゆるカットオフ周波数の求め方は一般のネットワークと同じで、例えば1mHのコイルなら1kHz以下がダラ下がりとなる。

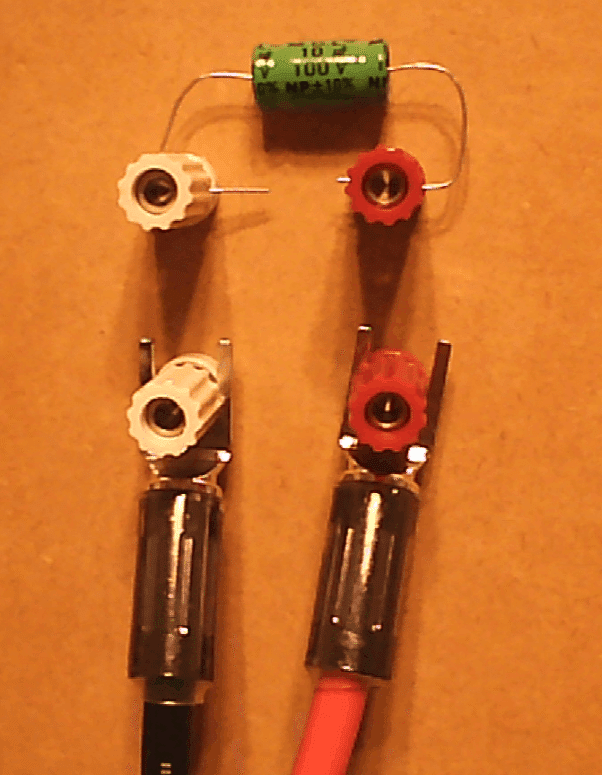

同様に、コンデンサーを入れてやるとハイカット・フィルターとして働く。こちらは、例えば10uFを入れてやると3kHz以上がダラ下がりとなる計算だ。フォステクスが配布しているカタログには、ネットワーク素子の定数早見表が記載されているから、こういう実験をする際には手元に1冊置いておくと非常に便利である。

いずれの素子にもいえることだが、こういう際に用いる素子は、クオリティにも気を遣わねばならない。私自身、「電気信号が通るわけじゃなし、安物でも大丈夫だろう」とタカをくくり、秋葉原のコイズミ無線で一番安い素子を購入して帰ったのだが、帰宅して素子をつないだ瞬間、愕然とした。周波数特性をどうこういうよりも前に、音が劇的に悪化してしまったのだ。特にコンデンサーは曲者で、いくら定数がそろっていても、廉価な小型電解コンデンサーは決して使ってはならない。音がブヨブヨ、ドロドロと混濁し、解像度が劇的に劣化、音も一向に飛んでこなくなってしまったものである。自作へ手を初めた若者の頃、金がないから安物の素子を買ってネットワークを作った時以来のガッカリ感だった。

1本でサラウンドが可能になるマトリックス型で、

部屋の隅に1本置けばいいだけというコーナー型で、見ての通りの鳥型で、

さらにバックロードホーンという、フィーチャーてんこ盛りの作例なのだが、

あまりに特殊過ぎてキット化は成らなかった。近日どこかで図面と製作法を公開したいと思う。

写真提供:音楽之友社 清本真章

なお、6Ω使用時の穏やかな風合いを生かしつつ、解像度と駆動力を上げる方法がある。両方のボイスコイルを別々のアンプでドライブしてやればよいのだ。大先輩の藤岡誠氏が、バイワイヤ対応のスピーカーを2台のアンプで鳴らす手法を「パラレルドライブ」と名付けられたが、これはさしずめ「フルレンジのパラレルドライブ」である。アンプの駆動力が倍になるのだから、それはもうケタ外れの品位アップが見込めるのは間違いない。こんなことができるのも、ダブルボイスコイルの本ユニットならではである。

さらに、ダブルボイスコイルを使えば「フルレンジでマルチアンプ・ドライブ」などということも可能になる。それがどんな意味があるのかというと、ピストンモーション帯域と分割振動域を分けて2台のアンプでドライブすることにより、相互干渉が少なくなることが期待できるのだ。DVC-1000の周波数特性とインピーダンス特性を見てみると、大体1.2kHz近辺で分割振動が始まっているようだから、そこで切ってやるのが順当なところであろう。実は私もまだ実験していないのだが、そのうちフォステクスにチャンネルデバイダーとミニアンプの貸し出しを願って、実験してみなければなるまい。

もう一つ、「アンプを選ばないマトリックス・スピーカーを製作できる」という画期的な利点もあるのだが、これについて解説し始めると、文字数が倍で効かなくなってしまう。「1本でステレオはおろか、サラウンド再生が可能になる、魔法のスピーカー」とだけ申し上げて、詳しくは近日改めて解説することとしよう。

これだけ面白くいろいろに使えるスピーカーユニットが、何と2本で5,500円というのだから、何か間違えているのではないかと、むしろ不安になるくらいの廉価ぶりである。一つには、もともと付録用に開発したユニットだけあって虚飾のようなものが一切はぎ取られており、黒一色の武骨なルックスであるということ、もう一つは、開発スタッフの野尻氏が「僕たちが自作に目覚めた頃は、フォステクスのFE103が1本2,800円でしたから、それより少し安い値段にしました」とおっしゃっていたことから分かるように、想定価格をあらかじめ決めておいて、そこへ収まる物量とコスメティックで開発する、というスタイルだったのであろう。

しかし、FE103が2,800円だった時代といえば、せいぜい1980年代くらいまでではなかったか。ことにオーディオ業界は市場が縮んでしまったせいもあり、当時と今とでは物価がまるで違うから、パイオニアはずいぶん開発に苦労したのではないかと察せられるところである。何といってもDVC-1000、FE103よりずっとマグネットの磁束密度は高いのだ。いろいろな実験項目をさておくとしても、これからスピーカーの自作を始めようという人には、敷居を大変低くしてくれるうれしいユニットなのではないか。

こうすると面白いように高域がダラ下がりとなるが、

写真にあるような安物のコンデンサーを使っては絶対にいけない。

コンデンサーの嫌なキャラクターが音楽を覆い尽くしてしまい、頭を抱えた。

なお、このキャビは試作品で、本番製品のターミナルはもっと良いものがついてくる。

共立電子では、DVC-1000の純正キャビネット・キットをいくつか発売している。中には、私の設計による鳥型BH「チュウサギ」というものもあるが、これは部品点数が猛烈に多く、ビギナー向けとはちょっと言いかねる。やはり第一歩を記すなら、オーソドックスなバスレフ型の「レゾンデートルBR」(ペア¥10,450)あたりが好適なのではないか。非常に精度良くカットされたMDF製の板材で構成されたキットで、ユニットと一緒に買えば、あとは適宜木工ボンドと吸音材を用意するだけでスピーカーが完成する。詳細な組み立て図面付き取説も付属しているから、ビギナーでも無理なく完成させられることだろう。

レゾンデートルBR1セットあれば、前記の実験をすべて行うことができる。背面にターミナルが2セットついていて、接続変更や素子の付加も思うがままなのだ。工作そのものは決して難しい作例ではないし、自分で組み上げたスピーカーから流れ出るサウンドは、また格別に感じられるものである。

少し時間に余裕がある連休などに、軽い気分で手がけられてみてはいかがだろうか。

(2020年2月10日更新) 第245回に戻る 第247回に進む

過去のコラムをご覧になりたい方はこちら

昭和39年、兵庫県神戸市生まれ。高校の頃からオーディオにハマり、とりわけ長岡鉄男氏のスピーカー工作と江川三郎氏のアナログ対策に深く傾倒する。そんな秋葉原をうろつくオーディオオタクがオーディオ雑誌へバイトとして潜り込み、いつの間にか編集者として長岡氏を担当、氏の没後「書いてくれる人がいなくなったから」あわててライターとなり、現在へ至る。小学校の頃からヘタクソながらいまだ続けているユーフォニアム吹きでもある。

お持ちの機器との接続方法

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー