【アーカイヴ】第249回/マトリックス・スピーカーって一体何だ?[炭山アキラ]

前回のコラムを読んだパイオニアの野尻さんから、「もっと書いて下さい」とリクエストがきた。もとより、まだまだ解説不足の部分が多々残っているものだから、非・自作派のリスナー諸賢には大変申し訳ないが、調子に乗って共立電子のダブルボイスコイル・フルレンジ・スピーカーユニットDVC-1000の応用編、ということで話を進めたい。

前回「文字数が倍で足りなくなる」ということで、解説を後回しにした「マトリックス・スピーカー」について、今回は語ろうか。何とスピーカー1本でステレオはおろか、部屋中に音が飛び交うサラウンドが可能になるという、魔法のスピーカーである。

ステレオの再生方式には、大まかに分けて2種類の方法論がある。左右のスピーカーシステムからそれぞれL/Rの音を出すごく一般的な方式と、L+R信号とL-R/R-L信号を別のユニットから発生させる方式である。その後者がマトリックス・スピーカーだと考えて差し支えない。

マトリックスの原理は、両耳にL+R信号が均等に入り、右耳にR-L、左耳にL-Rの信号が届くことで、左耳の中で(L+R)+(L-R)=2L、右耳の中で(L+R)+(R-L)=2Rの信号が合成される、という原理による。通常の2chスピーカーでは、どうしても左右の耳に両chの音が入ってきてしまうが、マトリックス再生では比較的混じり気の少ないステレオ信号が耳に届く、ということになるわけだ。

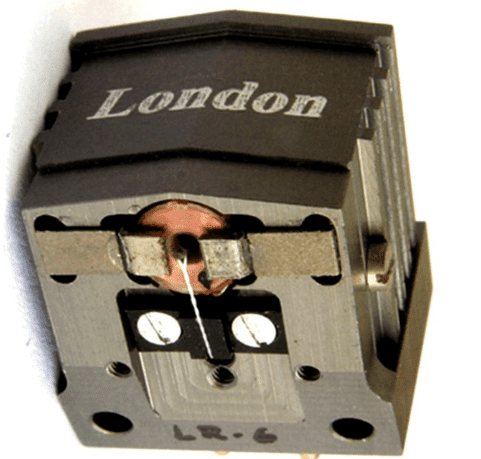

元デッカのエンジニアがライセンスを取得して製作している、

まさにデッカ・カートリッジの正統な後継者である。

これは70万円超と高価だが、同方式のカートリッジは10万円台からある。

それならばなぜ、スピーカーが2本も必要な"普通"のステレオが隆盛を極め、マトリックス方式はほとんど見当たらないのか。それは、マトリックス方式に大きな弱点があるからだ。多くのポップスやジャズ系の音源は、それぞれの楽器を独立したマイクで収録し、左右の音量差をつけることでステレオ定位を成立させている。そういう音源は、マトリックス・スピーカーで再生しても単なるモノーラルにしか聴こえないのだ。

一方、ごくシンプルなマイクでホール音場まで丸録りにしたクラシックや、現地へマイクを持ち込んで捕らえられた民族音楽、またわざとサラウンド的な広がりを持たせた音源などをかけると、マトリックス・スピーカーは一気に部屋中を音の海に変身させる。得意/不得意が極端なスピーカーなのである。

2014年に出版されたムック本「現代に甦る、究極のオーディオ 観音力」(音楽之友社 絶版)で製作した個体を、同書からスキャンさせてもらった。

ユニット配置と結線の巧みさ、独創性もさることながら、

オブジェとしての完成度の高さも頭抜けていたと思う。

レコードの全盛期、ステレオレコードの開発に当たって、45/45方式とV/L方式がしのぎを削った。年長のリスナーならご記憶の方も多いだろう。45/45方式は米ウエストレックス、V/L方式は英デッカが主導して開発したもので、最終的には45/45方式がスタンダードとして採用されたが、実は音溝の形は両者ほぼ変わりなく、デッカのカートリッジはずっとV/L方式だったものだ。この45/45が一般的な2chステレオ、V/Lがマトリックスと共通する考え方に基づいている。

また、FMのステレオ方式も実はマトリックス方式で送信されている。L+R、つまりモノーラルの信号を一般の電波へ乗せる際に、15kHz以上をカットしておき、19kHzに基準信号を載せて、これが検知されたらステレオ、なければモノーラル放送と受信機は自動判別する。さらに19kHzの倍、38kHzにもう一つの信号を設け、これにL-R信号を振幅変調(波の大きさを変える。一般的なAMラジオと同じ方式)して載せ、モノーラルにそのまま足せばLch、逆相で足せばRchの信号となるわけだ。

この方式を採用したおかげで、FM放送は音質の良い周波数変調方式の利点を生かしながら、ポケットラジオなどのモノーラル受信との互換性が極めて簡単かつ高度に保たれ、世に広く普及していった。遠距離のステレオ受信こそかなりのスキルと多素子アンテナなどの機材を必要とするが、今はなきFM雑誌出身の私としては、私たちの身近なハイファイソースとして、これからも頑張っていってほしいと願うものだ。

マトリックスの解説をしているとどうしても饒舌になってしまい、話がそれた。DVC-1000の話題に、どうしてこれほど長々マトリックスを説明するのか。それは、ダブルボイスコイルのスピーカーユニットがマトリックス・スピーカーを極めて作りやすいからだ。というより、一般のシングルボイスコイルのユニットでは、特別な回路を付け加えることなしに完全なマトリックス・スピーカーを構築するのは、極めて難しいといわざるを得ない。

自作スピーカー界で既に神話の域へ達している、故・長岡鉄男氏のMX-1は、そんな難条件を克服して構築されたマトリックス・スピーカーの傑作だが、本作ではL+Rを生成するのにLとRそれぞれのフルレンジを縦に並べる、という奇策を用いてクリアしていた。再生されたサウンド、とりわけあの異次元的な音場感から、あの作例が歴史に残る大傑作だったのは間違いないが、それでもいささか理想的とはいい難いものだった。

ひっくり返していえば、それだけの難条件を乗り越えてあの作例を残された長岡氏の天才こそ、賞賛されて然るべきであろう。ご自身で書き残されていたが、あの作例は「夢で思いついた」とか。いやはや、私らのような凡人には100年たっても真似のできないことである。

翻って、ダブルボイスコイルのユニットではどういうことができるか、というともちろんのこと、LとRの信号をそれぞれの端子へつないでやれば、呆気なくモノーラル信号を生成することができる。また、L-R信号も、LとRのどちらか一方を逆相につないでやれば、ほぼ自動的に生成されるのだからありがたい。生前の長岡氏がこのユニットを手にされていたら、一体どれほどのマトリックス・スピーカーが生み出されていたろうかと、DVC-1000のデビュー当時、間に合わなかった(といっても18年ほど間があるが)ことを同社のエンジニア陣とともに惜しんだものである。

もう一つ、DVC-1000で構築するマトリックス・スピーカーには大いなる利点がある。一般のスピーカーユニットでL-R信号を生成しようとすると、ちょっと特殊な接続が必要になる。この接続は、バランス増幅回路を用いたアンプにつなぐと、音が出ないばかりかあっという間にアンプが損傷し、最悪の場合火が出る。アンバランス増幅タイプのアンプ以外では、絶対に試してはならない方式なのだ。長岡氏も、マトリックス・スピーカーやスピーカー・マトリックス(4chサラウンドの一種。動作原理は違うが接続法が共通する)の記事を書くたびに、口を酸っぱくして警告されていたものである。

ところが、DVC-1000ならごく普通に接続するだけだから、どんなアンプでも問題なく再生できてしまう。例えば、昨今大きな勢力となったPWM増幅方式などのいわゆるデジタルアンプは、簡単なACアダプターで給電している製品が多いが、そういう電源環境からハイパワーを生み出すために、BTLという回路を用いていることが多い。高級アンプでも、ステレオアンプをモノーラル化して使うことのできるアンプは大半がBTL回路だ。

BTLというのはアンバランス増幅のアンプを2台使ってバランス増幅するものと考えてよいから、これで従来のマトリックスを試しては絶対にいけない。しかし、DVC-1000のマトリックスなら何も気にせず大丈夫、ということになる。実はこれ、DVC-1000で一番の利点なのではないかと、マトリックス好きの私などは感じてしまう。

パイオニア野尻氏の設計で、

「上に大型テレビが載せられるよう、頑丈な作りにしています」とか。

昨今流行りのサウンドバーよりも、おそらく絶対的な音場の広がりは大きいのではないか。

そんなDVC-1000の利点を活用して、パイオニア野尻氏が開発されたマトリックス・スピーカーが共立から発売されていた。レゾンデートルMXである。DVC-1000がバッフルに3本取り付けられていて、基本的にはセンターでL+R、向かって右側でR-L、左側でL-Rを再生するスピーカーである。"元祖"長岡流を含めてマトリックスにはいろいろな接続方法があり、そのそれぞれが実験できるよう、詳細な解説書が付属していたのも、凝り性の長岡派たる野尻氏の面目躍如といったところだ。

残念ながらレゾンデートルMXは在庫切れになってしまい、現在のところ再生産の予定は立っていないそうだが、野尻氏によると、検索すると図面と解説書がゲットできるそうだ。ご興味がおありの人は試してみられるとよいだろう。

野尻式のマトリックス・スピーカーはユニットを3本使う方式だが、実はマトリックスという方式は2本のユニットで構築できる。簡単な式を見て分かる通り、L-RとR-L(差信号と呼ばれる)は基本的に同じもので、相互に逆相となっているに過ぎない。ということはつまり、1本のユニットで差信号を再生し、横向きにおいてやれば右側にR-L、左側にL-Rが放射されることになる。L+R(和信号)はもちろんユニット1本で再生できるから、非常にシンプルな構成が実現できるのだ。

私が試作したマトリックス型コーナー型鳥型バックロードホーン(BH)「イソシギ」がまさにそうで、BHに取り付けられているのは和信号のユニットのみ、見えにくいが差信号ユニットはバッフルの上へ横向きに置いてある。よく「マトリックス再生の原理」として描かれる概念図に、ほぼ準じた格好の構成である。

前回コラムに写真を掲載した私の作例「イソシギ」の頭部周りはこんな感じだ。前へ向いているユニットが和信号、L字型の部材を使って横向きに置かれているのが差信号のユニットである。たったこの2本だけで、広い共立シリコンハウス3Fのイベントスペースいっぱいに音場空間が広がった。長岡氏にもお見せしたかった「マトリックスの原理」ほぼそのままのスピーカー配置による大成功である。

理想的にはそうでも、ユニットの表裏でずいぶん条件が違うから、本当にちゃんと動作するのかどうかは、実際に実験してみなければ分からなかった。それでエイヤッと設計・製作したのが「イソシギ」だが、結論からいうと実験は大成功に終わった。3本のユニットでより理想的な再生を可能にしているレゾンデートルMXに匹敵する音場の広がりと、BHならではの解放感にスピード感、さらに部屋のコーナーをホーンの延長として使うことによる豪壮雄大な低音再生までものにした、われながら良い作例になったと思っている。

そんなにいい作例なら、さっさと公開すればいいものだが、残念ながら私には発表媒体がない。かつては、浅尾昉さんが音楽之友社の月刊ステレオ、小澤隆久さんが誠文堂新光社の無線と実験、そして私が共同通信社のオーディオベーシックと、それぞれにレギュラーの媒体を持っていたが、残念ながら共同通信社はオーディオ雑誌から撤退してしまった。たまに音楽之友社では発表させてもらっているが、採用ユニットといい方式といい、このあまりに特殊なスピーカーは、どこも扱ってはくれない。

それに、この作例を製作している時は、友人が譲ってくれたタブレットPCで工作過程を撮影していたのだが、何たることかそのタブレットが故障し、画像をサルベージできなくなってしまった。おかげで開店休業中のわがブログへも掲載することができず、頭を抱えている。

試作第1号機は大阪の共立シリコンハウスへ置きっぱなしになっており、ぜひとも自宅でも使いたいものだから、これは一丁もう1本作り、その過程を動画撮影して、YouTubeにでも上げようか、などとも考えている。一体いつになるのか、考えている当の本人にも分からないような有り様だが、まぁ気長にお待ちいただけると幸いである。

(2020年3月10日更新) 第248回に戻る

過去のコラムをご覧になりたい方はこちら

昭和39年、兵庫県神戸市生まれ。高校の頃からオーディオにハマり、とりわけ長岡鉄男氏のスピーカー工作と江川三郎氏のアナログ対策に深く傾倒する。そんな秋葉原をうろつくオーディオオタクがオーディオ雑誌へバイトとして潜り込み、いつの間にか編集者として長岡氏を担当、氏の没後「書いてくれる人がいなくなったから」あわててライターとなり、現在へ至る。小学校の頃からヘタクソながらいまだ続けているユーフォニアム吹きでもある。

お持ちの機器との接続方法

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー