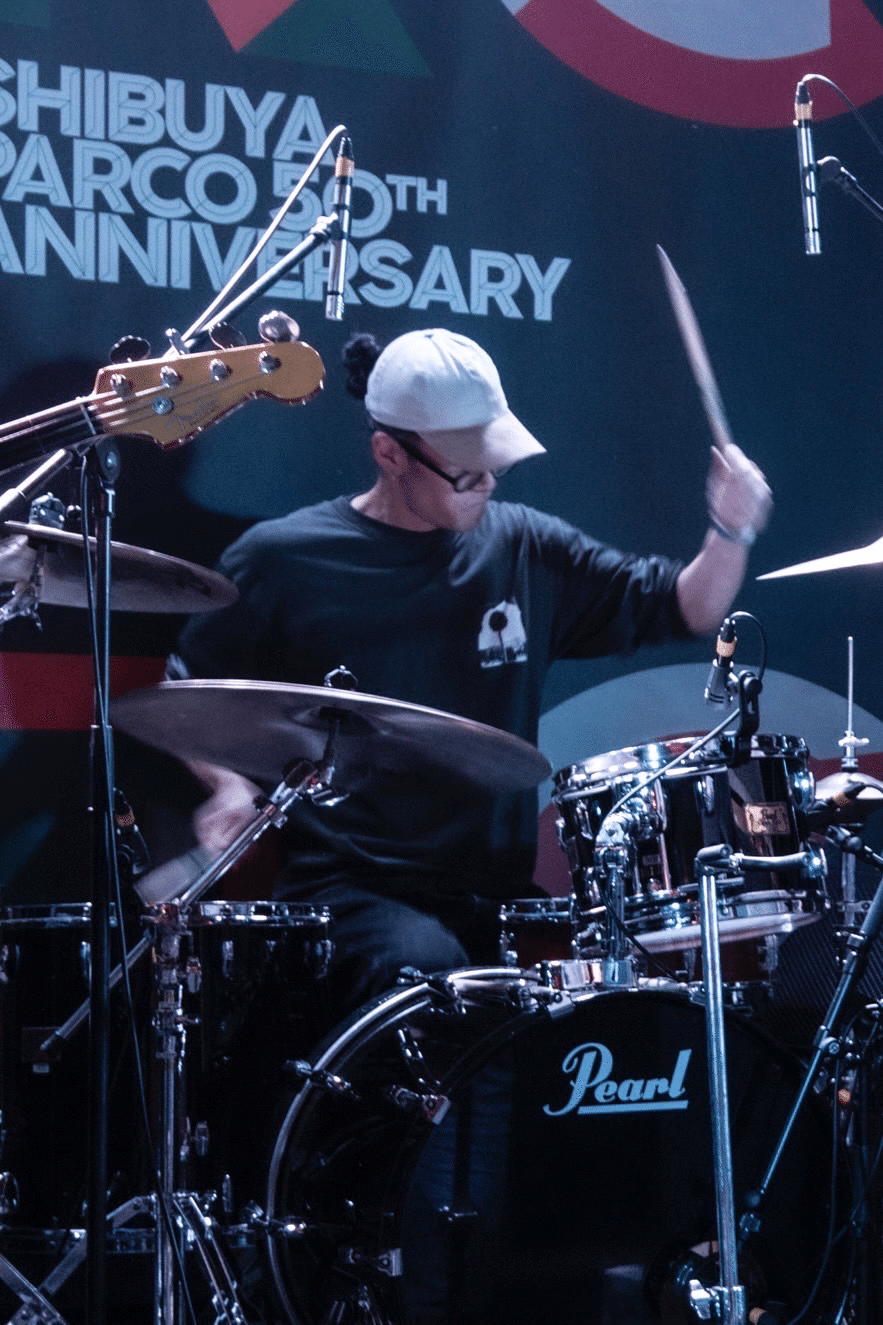

#64 - 「不必要なものを削いで削いで削いだ先のビートに、どうしても消せないドラマーの自我がある。そこが面白いところかなと思ってる」 - 〈Hibiki(Tō Yō)とNishida(Strip Joint)対談〉

こんにちは、Strip Joint magazineです。

今回は、Tō YōのドラマーのHibikiさんをお招きし、Strip Joint 西田と「ドラム」という楽器について、そして「ドラマー」という存在について、さまざまな観点からお話を伺いました。

ロングインタビュー、是非お楽しみください。

ー 本日はよろしくお願いします。まずは自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか?

Hibiki

Tō Yōのドラマーの、Hibikiです。

他に何か言うことはあるかな…

絵は昔から好きで描いてるんだけど。グラフィックデザイナーになりたくて、そっちも頑張ってます。

ー 今日はお二人でドラムについて、深掘りする夜にしていただければと思います。よろしくお願いします。まず、好きなドラマー遍歴について、教えてください!

西田

俺は、Strip Jointの前身のCeremonyが2017年に始まって、それと同時にドラムを始めたっていう形。音楽をドラマーにフォーカスして聞き出したのもその辺り。

最初は割とパワフルでヘビーな、Dave Grohl系列というか。そういうドラマーが好きだった。ちょっと違うけど、toolのDany Careyも好きだった。Helmet, The battlesのJohn Stainerも。あとは、やっぱりDave Grohlの後釜のJohn Theodore。Queens of the Stone Ageのね。

でも徐々に、うるさいのじゃなくてもいい。ビートルズとかをちゃんと聞き始めたから、もう少し繊細な感じも好きになってきて。

それと同時に、ゴスペルチョップスみたいなのにもはまっていったかな。

Hibiki

手足のコンビネーションみたいなところ?

西田

そうそうそう。

やっぱり プレイヤーだから、テクニックすごいと純粋にいいなって思うの。

なんで、そういうゴスペル系の人たちがうまいかっていうと、アメリカの黒人社会の教会って、みんなでバックバンドに合わせてゴスペルを歌うんだけど、そういうバックバンドに、例えばLarnell Lewisなんかは2歳とかから入って、研鑽していく。

そういう人が、どういう出口があるかって言うと、バークリーに行ってRobert Glasperとかとやるみたいな。

だから俺も凄腕ドラマーを入り口にそういうモダンジャズも好きになり。

そうなると、サウスロンドンとかのジャズとクロスオーバーしてるインディーロックとかも好きになる。そんな流れだったかな。

Hibiki

僕は、音楽好きになったからドラムを始めたっていうわけではなく、最初にドラムを始めて、それからちゃんと音楽を聴くようになったって感じ。

ドラムは、小1とかから始めたんですよ。地元にちっちゃいドラム教室があって、そこに通いながらライブもやってたんですけど、当時は、技術にしか興味なかった。

中学生の時かな、YouTubeに、アメリカのギターセンターが主催してる、ドラムオフっていう大会に、Juan Carlos Mendozaっていう人が出てて。

彼を見た時に、「俺はこれにならなきゃいけない」って思ったんですよ。(テクニックに)衝撃を受けた。動画見てた時に、訳が分からなかったから。

だから、Tō Yōに改名する前のThe Cabinsっていうバンドを始めるまでは、ドラムにしか興味ないみたいな感じだった。でもThe Cabinsを始めた頃からちゃんとジャンルを聞かなきゃっていうように思った。

「音楽」を聞こうっていう、そう思って色々聞き始めました。The beatlesも、Led Zeppelinも。

西田

ツェッペリン好きそうだよね。

ボンゾ(Led Zeppelinのドラマー)はどうなんすか。好き?

Hibiki

好きよ。めっちゃ。

西田

それこそ、俺もボンゾ大好きだったんだけど、だんだんそこから興味がなくなって。

「少なくともうちのバンドには合わない、そこで別に自分の好きを押し通しても違うな」と思って。

例えば、Whitneyっていうバンドを例に出すと、

多分ニールヤングとかフォークをルーツにしてアップデートしてる感じの。人によって違うと思うけど、俺の中でのインディーロックってこういう、ルーツをモダンにアップデートするイメージ。

そこでは一種の快楽みたいなものが追い求められていて。

そこにおいてドラムって別に我を出すのではなく、気持ちよくするための1つの手段でしかない。

だから、自分からスタートするっていうよりは、ゴールに対して、「ドラムだったら何ができるか」みたいな考え方に変わったのが3年前とか。

Hibiki

いやめちゃくちゃ納得です。すごい納得。

西田

それまでは「これをやりたい・俺はボンゾみたいな力強いドラムを叩きたい」って思ってた

Hibiki

ちょっと極論かもしれないけど、ドラムって数個の組み合わせとエイトビートだけで8割方成り立つし、 なんならフィルインも入れなくてもいい。気持ちいいビートだけ叩いてればいいような楽器だと思ってるから。

西田

究極マラカスさえあればなんとかなるもんね。

Hibiki

そう。必要性自体を考えるべき。 別になくてもいい。必要じゃないなら、叩かないっていう選択肢も全然ある。曲に完全に依存しちゃってるし。

どういう立ち回りがベストかを考えるところからスタートで、そのパターン考えてるって感じかな。

一種のチャレンジみたいなのは絶対必要だと思うけど、例えばボックスでドラムつけるとしたら、 特徴的なフィルを入れるとかじゃなく、音色にこだわるみたいな方向に力を注ぐべきだなって思っちゃうタイプかな。

だから、曲にあったビートをきちんと刻むことに注力してる。

「ドラマーの個性ってどこに出ると思う?」

Hibiki

これは西田くんに聞きたかったんだけど、ドラマーの個性ってどこに出ると思う?

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?