PdM講座6-1 クリティカルシンキング概論

はじめに

初めまして!

現在、株式会社contento というコンサルティング会社で代表を務めている小川正樹と申します。

noteでは、これまで私が複数の会社で働き、そこで得てきた経験について会社ごとに紹介しながら、プロダクトマネージャーとして学んできたことや日々の持論について書いていきます。

小川のTwitterです。よろしければフォローお願いします!

https://twitter.com/musan634

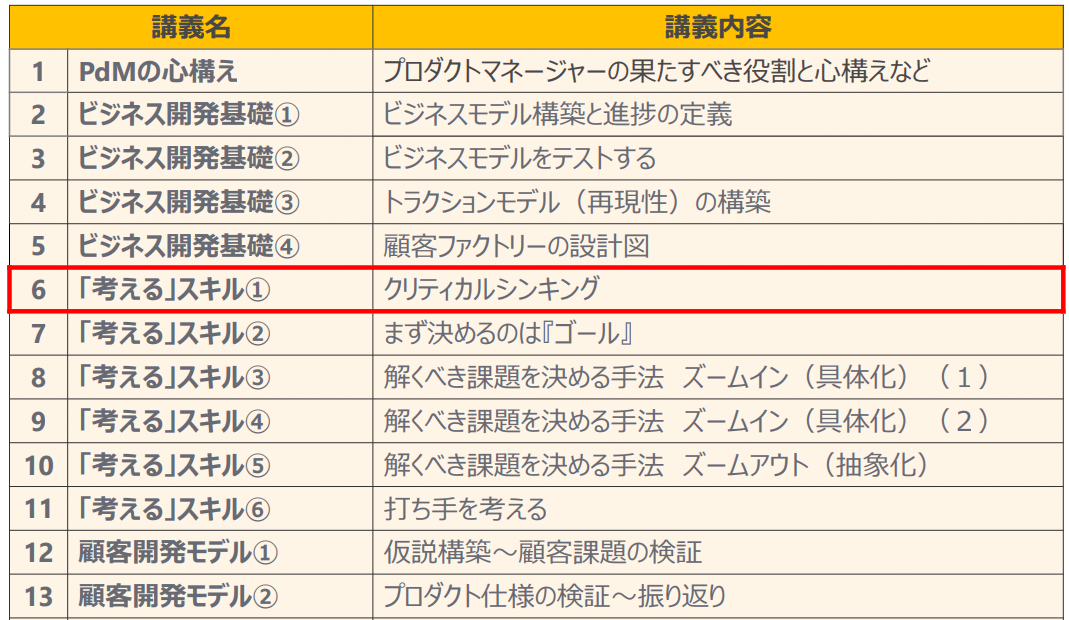

今回はPdM講座第6回「考えるスキル①」の「クリティカルシンキング」についてです!

第6回は2編構成で書いていきます。

今回はその第1編目で、テーマは「クリティカルシンキング概論」となっています。

「問題」と「課題」の違い

クリティカルシンキングについて考える前に、前提として押さえておいてほしいことが「問題」と「課題」の違いについてです。

ビジネス用語でもよく出てくる「問題」と「課題」の違いについてですが、これらの言葉は似て非なるものなのです。

「問題」とは目標と現状のギャップを指します。そのため、目標と現状に差分があるという事実であり、それだけしか意味を持たないのです。

つまりは「問題は解くことができない」のです。

厳密に言うと、問題とは事実なので、そもそも解決の対象ではありません。

一方、「課題」とは目標と現状のギャップを埋めるための「方策」のことです。なので、一つの問題に対して課題は複数存在します。

つまり、「課題」とは問題を解決できる単位に分割したものです。

よくある課題解決担当者あるあるとして、問題をただ解こうとすることがありますが、これはただ悩んでいるだけで解決には繋がりません。正しくは課題を解く方法を考える、つまり、答えを出すための思考をすることが「課題解決」なのです。

課題の中でも大事なのが、本質的な課題を解くことです。

この本質的な課題のことを、よく「ボトルネック」と表現することもあります。

ここでいう本質的な課題とは「解決効果が最も高い課題」のことです。

この本質的な課題を見つけるためには、考えて、決めて、検証して、都度見直す、これを繰り返すしかありません。

クリティカルシンキング概論

今回のタイトルにもあった「クリティカルシンキング」についてご説明します。クリティカルシンキングとは「効果的に、筋良く思考を深めるための技術」です。

具体的には、新しい目で見て、批判的かつ論理的に考え、整理する技術や、課題発見・解決の思考プロセスであり、考える方法論でもあります。

クリティカルシンキングを使うことで、3つの効果を発揮することができます。

1. 素早く結論を出すことができる

クリティカルシンキングを使うと、限られた時間・限られた情報で、自分が思える結論・成果が出せる確率が上がります。

じっくり時間をかけた完璧な結論よりも、短い時間でざっくりと筋の良いやり方で結論を出す方が効果的です。

完璧主義は微妙です。いくら考えても所詮は仮説に過ぎません。間違っていれば、やり直したら良いと思うスタンスで構いません。

仮説検証をしてみないと分からないですし、間違っていた場合に時間をかけ過ぎたことを後悔することになります。

実際に結論を導き出せるかどうかは、筋の良い課題分析ができているかどうかです。

2.経験値のない事柄でも判断できる

クリティカルシンキングを使うと、自分の知らない事柄や事象についても、自分の頭で考えて論理的な判断を行うことができます。

VUCAの時代において、どんな状況でもどんなことに対しても自分の頭で考える力の重要性は増しています。特に、前例や正解のない新規事業やベンチャーにとっては、自分の頭で考えられるスキルは非常に重要です。

3.判断の根拠を説明できる

クリティカルシンキングを使うと、自分の下した判断の根拠について、他人に簡潔かつ論理的に説明できるようになります。

チームで事を成すうえでは、異なる背景を持った人にも分かりやすく、理解がぶれなく説明できるスキルが不可欠です。

今ある問題に対して「なぜ?」それが生じているのかを問うのではなく、「どうすれば?」それができるのかを問うべきです。

「なぜ」を追求しても問題の原因を説明することはできますが、所詮解決には至りません。このような問い方を変えるという手法も、クリティカルシンキングなのです。

最後に

今回の記事では「クリティカルシンキング」について説明しました。

問題とは目標と現状のギャップを指し、解決の対象ではない「事実」である一方、課題はそのギャップを埋めるための具体的な「方策」という、よく間違える言葉の定義について話しました。

クリティカルシンキングを用いることで、短時間で効果的な結論を導き出し、経験値がない状況でも論理的に判断し、判断の根拠を他人に明確に伝えるスキルを身に付けることができます。

特に新規事業やベンチャーでは大事なスキルなので身につけましょう!

次回の記事では、『クリティカルシンキングの具体的なステップ』について解説しますので、ぜひそちらもご覧ください。