2024年買って良かった本と、ムロヤ的ベスト5

ムロヤです。マーケティング支援会社・スノードームを経営しております。

毎年、買ってよかった本をnoteで紹介しています。

2024年は多分150冊くらい本を買ってまして(積読も多いですよ)、そんな私の「2024年買ってよかった本」をお届けします。その中からマジのおすすめしか載せていません。

Webメディア「Marketing Native」さんに寄稿したこちらの選書からも合わせて、個人的ベスト5をご紹介したいと思います。(この記事も参考になれば幸いです!)

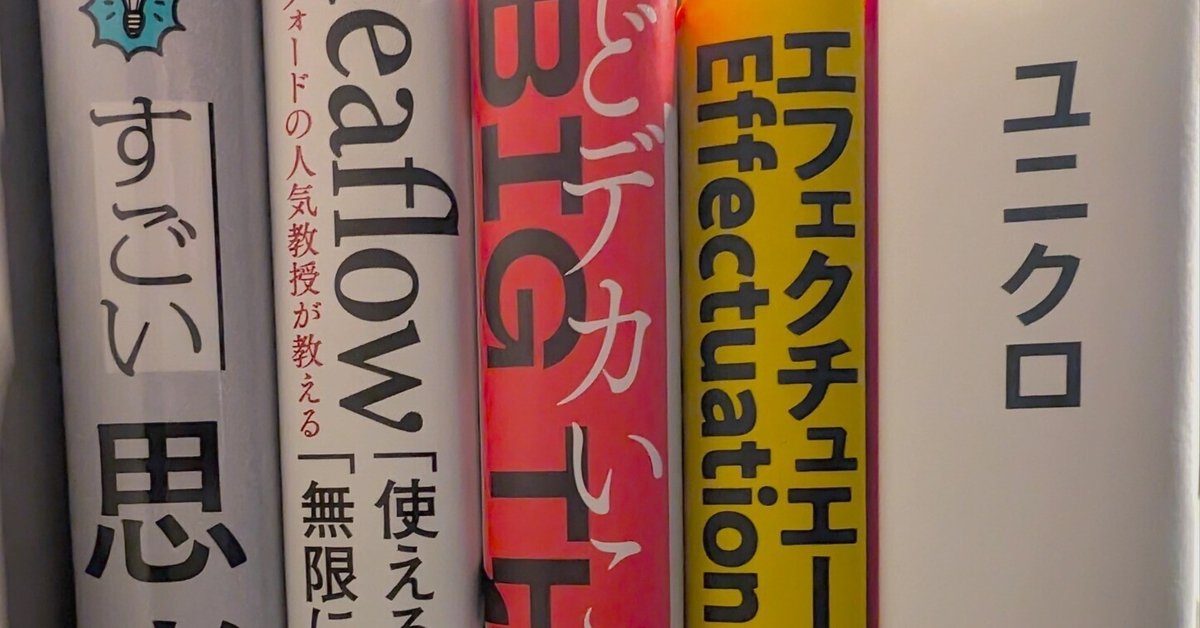

まずは個人的ベスト5から

個人的に心に突き刺さった本を5つ厳選して、個人的ベスト5としてご紹介します。

すごい思考ツール 壁を突破するための〈100の方程式〉

平易な言葉で本質的な思考ができる超良著です。紹介されている思考ツールの中でも「人生思考」は一番好きですし、社内でもよく使う思考ツールになりました。「インサイト」とか、「カテゴリーエントリーポイント」とか「PoD」とかそういうムズカシメな専門用語での考え方ではないのですよね。「人生」なのです。

ふーん、思考法の本かー。もう自分はロジカルシンキングとかクリティカルシンキングとか問題解決思考とかマスターしてるから関係ないかなって思う人ほど手に取ってみてほしいです。最高ですから。

わかりやすい言葉にこだわってるところも、ものすごい共感します。思想レベルで。

個人的ベスト5については順位は1位から5位まで厳密につけてはいないのですが、こちらはベスト2には入るなぁと思っており、そのくらい推しです。

2024.10.17配信のtheLetterでは暫定1位だったのですが、次の本が急浮上したためです。

それがこちら。

スタンフォードの人気教授が教える 「使える」アイデアを「無限に」生み出す方法

会社としての企画力や、コンテンツマーケティングをもっと強化したいと思って、どこかで出会って買った一冊。結論、最高すぎました。

創造に関するプロセス、ワークフローを徹底的に見直そうと思えた本になりました。

このIdeaflowの本は、アイデアマンな思いつき系社長およびその組織に超おすすめです。

私は読んでて自戒しかありませんでした。ああ、思いつきであれこれ指示すると、現場は振り回されるよなと。そしてIdeaflowのように、「ちゃんと他の案も出してみて吟味する」の一手間が超大事ですね、、、

これを読んでから、いろんな人に勧めている本でもあります。アイデアの創造プロセスについて、会社の仕組みにもどんどんと入れ込んでおります。

アイデア発想系の本とかもう自分はマスターしてるから関係ないかなって思う人ほど手に取ってみてほしいです。最高ですから。

個人的ベスト5については順位は1位から5位まで厳密につけてはいないのですが、こちらもベスト2には入っています。

BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?

大きなことを成し遂げるための方法について。このnote読者さんたちはきっと、一人では到底できないような大きなことをやりたいですよね。私もそうです。

この本は耳に痛い話が満載でした。認知バイアスにあらがいましょう、そうしましょう。詳しくは本書で。

エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」

先ほど紹介した『すごい思考ツール』と『Ideaflow』と『BIG THINGS』と『エフェクチュエーション』の4冊をまとめて読むと、めちゃめちゃ脳内のニューロンがつながります。

ユニクロ

冒頭に紹介したMarketingNativeさんの寄稿でも書いたのですが、本書を読んでいて、ここの気づきが最大の収穫でした。

1つ目は柳井正氏のインプット方法。読書家であることは知られていますが、本書から特徴的なインプットに気づきました。それは、「世界中からのベンチマーク収集と実地調査」と『「ひょっとしたら」という非常識とも思える大胆な発想』の循環構造だということです。

日本初の偉大なグローバルブランド、本当にかっこいいです。

以上、個人的ベスト5でした。

他にもまだまだ!2024年買ってよかった本

今年も豊作でした。ありがとう本。

ここからは、20冊ほど紹介します。今年はザ・マーケっていうジャンルの本や人間理解系は少なく、会社の仕組みづくりや、優れたコンテンツについての本が多かった一年だったように思えます。

そこにアンテナを貼っていたので自ずとそうなったのかなと。

Amazon Mechanism (アマゾン・メカニズム)― イノベーション量産の方程式

アマゾンのPR/FAQの仕組みは前から知っていたのですが、イノベーションプロセスの観点での詳しい説明は初めて知り、とても面白かったです。

仕組みづくりや組織づくりに関心のある方にはハマるかと。

世界最強チェーンを作ったレイ・クロックの5つの教え

仕組み化マジすごい。マックの仕組みぱねぇな。

組織を拡大していくにあたり、再現性が大事。仕組み作りの思想として参考になった。

ピクサー流マネジメント術 天才集団はいかにしてヒットを生み出してきたか

Ideaflowを読み、ピクサーの「ブレイントラスト」の仕組みを知り、ピクサーの組織作りのポイントを知りたくなり、手に取った一冊。

ヒットを飛ばしまくってる集団やべなぁ、どうしてこんなことができるんだ?と興味を持って読んだ。

こういうイノベーティブなことが生まれる会社、組織を作っていきたいです。

進撃のドンキ 知られざる巨大企業の深淵なる経営

ドンキの仕組みが紹介されてる本。小売業での局地戦に勝つための権限委譲、そしてその裏にあるルールやマネジメントの仕組みなど、組織づくりの観点でめちゃめちゃ勉強になった。

運 ドン・キホーテ創業者「最強の遺言」 (文春新書)

こちらもドンキ本。本当にドン・キホーテは仕組みがすごい。「ニンゲン」の力を引き出す会社。「欲」を活かすことで、人を活かす会社だと思いました。

人間には承認欲求があるよね、という言われてみれば当たり前のことを、メイトさん(スタッフさん)たちがイキイキと働くエネルギーとして存分に活かしているのが凄みだなぁと思った。人間の渦のような欲が、ドン・キホーテには溢れているのだなと。

P&G式 「勝つために戦う」戦略 (ウィザードブックシリーズ Vol. 348)

Xとかであんまり話題になってるの見たことないですが、マーケティングの戦略系の本では名著だと思います。

もともとは以下の本が元ですが、「戦略本の名著!待望の復刊」とのことで出たのが上記のものです。

もともとの本は、マーケティングの世界に足を踏み入れた頃に読んでいて、「面白いですねぇ」くらいの感想でしたが、今読み返すと、刀の森岡さんの著書の源流感をものすごく感じる一冊でした。どんな能力が必要か?どんな経営システムが必要か?の視点とかまさにそうですし。

「消費者ニーズ」の解像度を高める

定性調査のインタビューについてここまで書いちゃっていいのかレベルの凄まじい実践知。めちゃくちゃ面白かったし、いろいろ試したいことが増えまくった。

付箋をめちゃ消費した本だった。

企業の「成長の壁」を突破する改革 顧客起点の経営

2022年にkindle版を買っていたのだけれど、改めて読み返していて書き込み用に紙が欲しくなったので紙版を購入。

2年ぶりに読むと、学びの染み込み具体が断然に変わりました。

あとは改めて西口さんの本の根底には、ドラッカーがいるなぁと。

ドラッカー5つの質問

・われわれのミッションは何か

・われわれの顧客は誰か

・顧客にとっての価値は何か

・われわれの成果は何か

・われわれの計画は何か

という超シンプル&ドストレートな5つの質問に、多くの経営者・事業責任者はうろたえると思います。売上と利益のことばかり考えていると、スパッと回答できませんから。

ご参考に、合わせてこちらの記事もどうぞ

「顧客にとっての価値は何か」とか、マーケティングのWHO/WHAT/HOWでいうWHATのことにもなりますが、どれだけ自覚していないニーズや欲望や感情を洞察して価値を言語化できるかって話にもなりますし、こう問われてスパッと答えられる人は多くないはずです。そのくらいうろたえる質問です。

そんな感じで、この5つの質問って、すごい良いなぁと今になって思えるようになりました。ドラッカーの本は代表的なものは20代の時にサラッと一度は読んでいたのですが、最近色々ドラッカー本を読み返すようになりました。

例えるならば、昔は生姜やからしがそんな好きじゃなくても大人になった今では美味しく食べられるように、30半ばになりさらに経営する立場になって、ドラッカーの言葉が今までよりも格段に沁みるようになりました。

2025年買ってよかった本に、ドラッカー本が出てくると思います。

その決定に根拠はありますか? 確率思考でビジネスの成果を確実化するエビデンス・ベースド・マーケティング

アンケートの調査設計はこんな感じでつくるといいのかと参考になりました。

社長の言葉はなぜ届かないのか? 経営者のための情報発信入門

今年から採用広報や会社のことについての発信も力を入れておりまして、WORDS竹村さんのこの本はとても学びになりました。

起業をして改めてトップメッセージという手段の有用性を感じます。

参考:

noteやtheLetterを通じて、対外的にはマーケターとしてはもちろん、スノードームの社長としても今後は発信し続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ジブリの教科書4 火垂るの墓 (文春ジブリ文庫 1-4 ジブリの教科書 4)

ある日、TikTokを見ていたらなぜか『火垂るの墓』の動画が流れてきて、心を奪われてしまいました。

で、憔悴したのちに、「心を揺さぶってくるコンテンツ、やべえ。」「どうしてこんなにも俺の心を揺さぶってくるんだ…!」と気になってググってこの本が見つかり、買いました。

高畑勲さんがどういう思いやこだわりで作ったのかなどから、「心を動かすコンテンツ」とは何かを探究するきっかけになりました。

特に感情の描き方はものすごく勉強になりました。

人を動かすナラティブ なぜ、あの「語り」に惑わされるのか

マーケティングの世界ではストーリーテリングが大事だとか、PRの世界でナラティブがもてはやされてきて、結局ナラティブってなんやねんと思ってこれ系の本を何冊か一気に買いました。

DATA is BOSS 収益が上がり続けるデータドリブン経営入門

一休の社長の榊さん方の本。「データドリブンな経営とは」について、めちゃめちゃわかりやすいし、つまづくポイントがわかる。データ分析系の中では断トツTOPクラスの良著だと思いました。

データ分析を一人で全工程をやれるようにするのか、バトンパスができるような分業をするかとか、組織構造の話はなるほどと思いました。

ビジネスを育てる 新版 いつの時代も変わらない起業と経営の本質

起業した身として、心が震えるフレーズばかりでした。

そうだよな、このために会社を興したんだよなと。

折に触れて読み返す本になりそうです。

凡事徹底

イエローハット創業者・鍵山 秀三郎氏の本。

平易な言葉で大切なことについて思い出させてくれます。

「人を喜ばす」ことが大事。知識は使い方を知らないと意味がない。与えられてるものを最大限に活かせ。人は人によって生きる。など。

宗教を学べば経営がわかる (文春新書 1462)

Xで誰かが投稿して興味を持ってKindleポチった一冊。池上彰さんと経営学者の入山先生の本です。

宗教と経営の共通点って意外と多くて、組織がどう目的を共有し、信念を浸透させるかという話が出てきます。

「センスメイキング」という概念が特に印象的で、要は「腹落ち」させることが大事だと感じました。宗教が生活に根付くように、経営理念も実務にどう紐づくかが重要で、礼拝や美沙のように、社員がその理念を実感できる仕組みが必要なんですよね。

この本を読んで、優れた企業の文化には宗教的な側面があることに気づかされました。

シン・日本の経営 悲観バイアスを排す

「日本は独自の道を模索する必要がある。その第一歩は、日本の長所と短所をトレードオフの関係として新たに認識することだ。」

強みを活かせ。日本人としての強み、日本企業としての強みを。

といった感じで、俯瞰した観点を得られたのが収穫でした。

例えばこういうものがあるでしょう。

細部へのこだわりと高品質追求、「和」を重んじる協調性と集団としての結束力、従業員の長期的育成を重視する姿勢などなど。

日本発のグローバルブランドを目指していく上での、自国の日本という活かし方について考える機会をくれた本でした。強みをとことん活かした経営をしないとなと強く思いました。

厚利少売 薄利多売から抜け出す思考·行動様式

マーケティングの4PはPrice、価格。なんですが、この価格、要は値付けってめっちゃ難しいんです。

安く設定するのは簡単なんです、難しいのは高い値付け。勇気がいるんです。

薄利多売ではなく、厚利少売というコンセプトはめちゃめちゃ勉強になりましたし、サービス設計として取り入れるようにしました。

「叱れば人は育つ」は幻想 (PHP新書)

人間理解的な観点で、叱るとは快感。一時的な支配感を味わえてしまいます。これぞ人間のダークインサイトを刺激。ドーパミン→強化学習という流れ。

叱られまくると自信を失いますよね?で、チャレンジしなくなったり、本来のパフォーマンスを発揮できないから失敗してまた叱れるという負のループへ。

そもそも自分たちが過去に受けてきたマネジメントとしての叱られが、必ずしも適切な方法というわけではありません。現代ではウサギ跳びは、トレーニングとしての効果より、関節や筋肉を傷める可能性のほうが高いのは明白ですよね。

フィードバックを与えることに変に快感を感じてしまっていないか?マネジメント職になればなるほど要注意だなと思いました。子育てにも通じると思います。

大規模言語モデルは新たな知能か――ChatGPTが変えた世界 (岩波科学ライブラリー)

2024年の夏休みは生成AIをガチ勉強してました。スノードームでももちろん積極的に生成AIを取り入れています。アドバイザリーの方にもついていただき、毎月キャッチアップし続けています。

夏休みというまとまった時間があるタイミングで、LLMの原理理解に努めました。TransformerやAttention機構とかコサイン類似度とか。

SEOの時には検索エンジンの仕組みを、SNSマーケではそのアルゴリズムを徹底的に研究するように、ものすごい変革をもたらしていくであろうLLMの仕組みの理解に役立ちました。

技術の根幹がわかるとChatGPTとかClaudeのプロンプトエンジニアリングも捗りました。こういう言葉をひとつ入れただけで、途端に回答の精度がグッと上がるなんてこともありますし。

このYouTubeもすごく理解に役立ったので添えておきます。

自分とか、ないから。教養としての東洋哲学 (サンクチュアリ出版)

楽になれますよ。

サラッと読めます。

哲学系をなんか読んでみたかったひとは、この本から読むのもいいかも。

疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた (ブルーバックス)

今年で36歳になったのですが、30代半ばから疲れやすくなったと感じちゃうようになってしまい、この本が目に飛び込んじゃいました。

疲労感のメカニズムが超面白かった。

まず結論からいいますと生理的疲労では、「疲れた」という感覚、すなわち「疲労感」は、脳の中で生じます。体内で産生された「炎症性サイトカイン」という物質が脳に入って、脳に働きかけることで生じるのです

さらに

軽い運動は疲労感を減少させるのではなく、疲労回復力を高めることで生理的疲労そのものを減少させるのです。

という一文は衝撃的でした。そうなのか!!!!!!!!と。

実体験からも、確かに疲れた時でも、ジムで軽い運動(軽いランニング、エアロバイクとか)をすると疲労感が軽くなった経験があり、なるほどと思いました。

ハイパフォーマンスを出していくためにも、こういう身体管理もどんどん取り入れたいところです。

AIでいくらコンテンツを作りまくれるようになっても、AIを使いこなす側の人間の創造的エネルギーがないと動けない。

— 室谷良平(ムロヤ)@スノードーム (@rmuroya) March 10, 2024

コンテンツアイデア出とか執筆が捗る日ってだいたい創造的エネルギーに満ちてる日だし。

良く寝て、食べ、運動し、人と交流などしてエネルギーを補給しよう!健康グロースハック…!

以上です。

本は最高です

本ほど良い自己投資はないと思います。本、最高!

<関連記事>

以下は読書系。