【イベント開催報告】「データから考える西粟倉のWell-being」

2024年7月2日(火)村の人口推移やWell-beingを通じてデータの見方・活用方法を考えるイベント「データから考えるWell-being」を開催しました。

本イベントは、一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所の藤山浩さまをお迎えしてのトークイベントで、現地とオンラインのハイブリッド形式での開催いたしました。当日はオンラインと現地を合わせて約30名の方が参加してくださいました。

本稿ではその様子を皆様にお届けしたいと思います。

第1部 データから西粟倉村の人口推移を考える

最初のセッションでは、データから考える西粟倉村の人口推移について、むらまる研の猪田さんと持続地域総研の藤山先生が話してくださいました。

【なぜ西粟倉村は消滅可能性自治体を脱したのか】

▶本パートについて

専門社会調査士の猪田さんと一緒に、人口戦略会議が発表した『地方自治体「持続可能性」分析レポート』を見ながら西粟倉がどのように消滅可能性自治体を脱したのかを紐解いていきます。

▶自治体の人口特性9分類をプロット

レポートの中では上の図の通り、各自治体が移動仮定*と封鎖人口*の減少率を軸として、9分類されています。

*移動仮定:人口推計でカギとなる出生、死亡、人口移動(転出入)のすべてを加味した推計

*封鎖人口:出生と死亡だけの要因で人口が変化すると仮定した推計

2014年版のレポートで西粟倉村は消滅可能性自治体*でしたが、今回のレポートではそれを脱し、D-③に位置するようになりました。

*消滅可能性自治体:

20~39歳の女性が、これから30年間の間に50%減る見通しの自治体

▶自治体の人口特性9分類を”正しい分布スケールで”プロット

9分類図を正しい分布スケールで改めてプロットすると、西粟倉村はD-③の中でもAの自立持続可能性自治体*に限りなく近いことがわかりました。

*自立持続可能性自治体:

移動仮定と封鎖人口それぞれの減少率が30年間で20%未満の自治体のこと

▶縦軸横軸の意味に注目して図を見る

縦軸は社会増減に注目をしています。西粟倉はこの10年でCの位置からD-③の上方向の変化=社会増がみられました。この要因として、移住者、特に若者の女性移住者を増やしていくという村の取組が反映されたと考えられます。

▶縦軸横軸を反転させて図を見る

社会増減は人の移動による人口の増減、自然増減は出生による人口の増減なので、図の縦軸横軸を入れ替えたほうが現実がより分かりやすいのではないかと考え、図を作り変えました。

本パートでは、さらに2005年推計にある2020年の人口推計と実際の人口の比較や社会増減のより詳細なイメージについてもお話ししました。

詳細はアーカイブ動画完全版にてご覧いただけますので、ぜひお申込みください。

【西粟倉村の持続の条件を考える】

このパートでは、持続総研の藤山先生と西粟倉村について、持続可能な社会を実現するためにどのような条件が必要か、またその条件がどのようにシミュレーションされるかについて述べられています。

また、地元の人が健康で幸福な生活の鍵となるものについてもお話ししてくださいました。

▶西粟倉村持続の条件

現在の西粟倉村では20代後半~40代(特にアラサー)の女性の流入超過がみられます。これにより人口と高齢化率はほぼ安定化基調を達成しています。

出生率・流出率・定住増加の3つを組み合わせた最適シナリオを検討すると、出生率を1.5→1.8に向上、女性の流出率を改善すると、1年で2人の定住増加あるいは流出抑制を実現したら人口が安定化することがわかります。

▶藤山先生の考える幸せのヒント

藤山先生は、西粟倉の介護分野の分析もされました。西粟倉村の認定者率は全国と比べると70代前半の男性を除いてお達者度が高いことがわかりました。

※お達者度とは、65歳から、元気で自立して暮らせる期間を算出したもの

これから高齢者率の増加はどの自治体も避けては通れない事象ですが、お達者度ひいては幸せののためには<小さな力を引き出してつなげる>ということが大切だそうです。

実際に島根県益田市では、地元の高齢者が送迎バスを利用して、野菜の出荷を行っています。このように、分野を横断して小さな力を持ち寄ると、これで健康・幸福度にもプラスになると藤山先生はおっしゃいます。

その他にも、小さな力を持ち寄った全国各地の事例を共有してくださいました。

本パートの詳細は、こちらのお申込みフォームから動画・資料でご確認いただけます。ご興味のある方はぜひお申し込みください。

第2部 データを用いて「生きるを楽しむ」を考える

【村民アンケート結果からWell-beingを考える】

西粟倉村は、総合振興計画に掲げる「生きるを楽しむ 百年の森林に育まれたむら」の実現に向け、よりよい村づくりを進めるために村民アンケートを実施しています。

イベント第2部の本パートでは、R5年度のアンケート結果とそこからわかることをご紹介しました。本稿ではその一部をみなさんに共有いたします。

<回答者属性>

▶年齢別

・回答者の60歳台以上が約60%を占める

▶UIJターン別

・回答者の半数がUIJターン者

<分析結果>

▶幸福度

・7.0(全国平均が6.5)

・「健康」「家族」「家計状況(所得の安定)」の3つが大きく影響

・年代別では、若い人たちほど所得や就業で幸福度を判断する傾向がある

▶村の取組

・各種取組の認知度がこの3年間で上昇

▶西粟倉にこれからも住み続けたい

・転出意向が昨年比で上がっており、その理由を探る必要がある

▶ウェルビーイング指標で50%以上が「あてはまる」と回答した項目

・「自然」や「つながり」の値が高い

▶デジタル田園都市国家構想の地域幸福度(Well-Being)指標を分析

・SWOT分析をすると、「事業創造」が村の強みに入ってきており、西粟倉村の取組が反映されていると考えられる

他にも村のデータを様々な切り口から分析しました。詳細は本稿最後の動画内でご確認いただけます。

【行動変容によるWell-beingの変化を考える】

令和5年度に西粟倉村が受託したデジタル田園都市国家構想事業の1つとして「行動変容プログラムの構築」を進めています。

現状維持バイアスや同調性バイアスなどにより人の行動の変化が難しくなる中で、結果を見えるようにすることで行動変容を促す目的でプログラムを構築しています。

もう少し具体的には、行動変容による直接的メリットと間接的な効果の設定と、結果を比較できるデータの可視化サイトの構築を進めています。

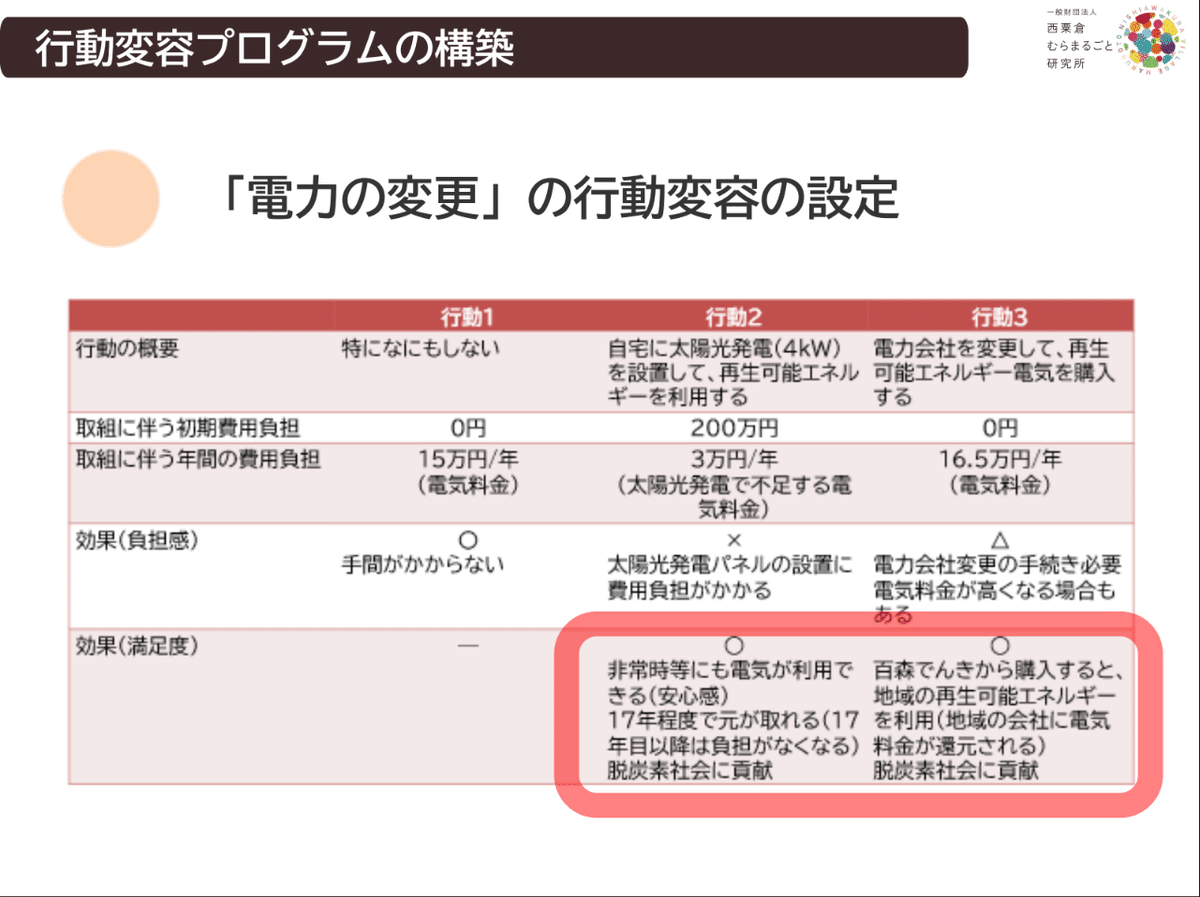

現在は電力の変更と移動手段の変更を対象にしています。

例えば電力の変更では、「何もしない」場合と「太陽光発電を設置」「再生可能エネルギー電気を購入」といった行動の違いによってそれぞれどのような効果があるのかを例示しています。また、効果が地区別に比較できる仕組みの構築も行っております。

現在下記の記事で簡易のプログラムを公開しております。

行動変容プログラムの構築については、今後行動変容の対象の充実・拡大、行動変容プログラムの利用によるデータの取得、他自治体での実装にも取り組んでいきたいと考えています。

イベント終盤の質疑応答では「村民アンケートで、外に出たい人たちが増えている理由は?むらまる研はどのように分析しているか?」「SWOT分析の中で、多様性、寛容性が低いのが若い女性には障壁になっているのか?」というご質問をいただきました。詳細はぜひ動画内でご覧ください。

イベントアーカイブをYoutubeで公開しています

イベント動画の完全版をご覧になりたい方はこちらからお申込みください!

お問合せ

一般財団法人西粟倉むらまるごと研究所

〒707-0504 岡山県英田郡西粟倉村長尾1464

TEL:090-4109-6500

mail:office@muramaru.tech

HP:https://muramaru.tech/