1979年「ムー」誕生とオカルトポップ王仁三郎の発見/武田崇元・ムー前夜譚(4・完)

70年代の大衆的オカルトブーム最後の花火として1979年に打ち上げられた「ムー」。ではそもそも70年代に日本でオカルトがブームとなった背景は?

近代合理主義への対抗が精神世界という言葉以前の現実問題だった当時、世界の変革と理想を「不思議」に託してぶちあげた大人たちがいたーー。

ときには政治的にもなりえた熱きムーブメントを振り返るシリーズ最終回!

語り手は、日本オカルト界の大御所・武田崇元氏!

構成=古川順弘

1979年の「ムー」誕生

「ムー」の初代編集長は森田静二さんだけど、実質的には副編集長だった太田雅男さんが立ち上げたようなものです。太田さんは「ムー」が成功すると「歴史群像」を立ち上げたり、出版人としてはほんとうに優秀な人だったと思うね。「ムー」という誌名も名付け親は太田さんです。

太田さんと知り合ったのは、彼が「高2コース」などの学年誌のデスクをやっていた頃です。

ユニバース出版社で「UFOと宇宙」の編集長をやっていたわしのところに原稿依頼に来たわけです。それでほとんど毎号、「高2コース」に原稿を書くようになった。テーマはUFOだけではなく超古代文明やら妖精までさまざまだったと思いますが、読者アンケートをとったら評判がいい。

それで太田さんは「オカルトだけで雑誌ができないか」とあらためて相談に来たわけです。その頃、わしはユニバース出版社をやめていたので、いろいろ2人で相談しながら進めた。彼も気心の知れた相談相手はわししかないわけで、社内会議を通すための企画書の腹案まで書きました。

創刊当初は隔月刊でした。まだこの分野のライターもそんなにいないわけです。それで大御所として南山宏さん、斎藤守弘さん、佐藤有文さんあたりは押さえといたほうがええでとアドバイスして、たしか創刊号はそのお三方と若手のわしが企画協力という体裁やったと思う。ただ実際の企画にはフットワークが必要なんで、たしか山梨賢一さんとか阿基米得さんとかに声をかけて、スタートした記憶があります。

「ムー」1979年11月号=創刊号。目次には企画・構成協力で70年代のオカルト作家陣が並ぶ。

最初はわしも執筆、企画立案や原稿書き以外に編集の実務もページなんぼでやってました。だからデザイナーの寺澤彰二さんの事務所にもよく行きました。「ムー」のデザインがまたあれなんやな、寺澤さんは写真の切り抜きをしはるわけや。写真の曲線に文字がぐるーっと回り込んだりする。まだワープロのない時代やから文字調整がたいへんやったんやな。それでしんどいので実務はやめた(笑)。

「ムー」創刊号より。図版やタイトルなどをぐるっと回り込む本文。読み味に変化が出て雑誌らしい楽しみもあるが、この状態で文章の修正があると作業がややこしい。当時はワープロすら使わないアナログの写植だった。

当時はまだ学研の本社は石川台にあって、企画会議やるのによく通いました。これがまた駅から遠いんやな。途中の住宅街になぜか連れ込み旅館があるわけです。なんでこんな場所にあるんかと首をかしげながら通ったものです。

創刊当初の大判(A4判)のころはけっこう厳しかったようです。2年間は試行錯誤で、1982年1月号から月刊化し、判型を今のB5変形判にしてから徐々に部数が伸びていったと思います。

原典主義・八幡書店の創立へ

わしが八幡書店を立ち上げたのは、1979年10月の「ムー」創刊からしばらくたった、1982年ですね。ちょうど「ムー」が月刊化して部数が伸びはじめた頃です。そういう意味ではずっと歩調をあわせてきた感がある。

八幡書店は「復刊地球ロマン」のひとつの柱であった原典主義の理念にもとづいて設立しました。とくに古史古伝や言霊学だとかは原典じゃないとダメというのはずっとあるわけです。水割りじゃあかんだろう、モルトを飲んでほしいということです。そういうモルトは非常にレアでふつうには手には入らないわけですが、「復刊地球ロマン」をやる頃にはかなり収集していて、だからこそあの資料編なんかもできたわけです。だからそれを詳しい解説をつけて復刻すれば、少部数なりに需要があるじゃないかと考えたわけです。

それともうひとつは、ライターという商売はそんなに稼げるものではないし、あわよくばもっと安定した効率のいい収入源はないか、ということもあったんだけどね(笑)。というとすごく先見の明があったように思うかもしれませんが、最初はおっかなびっくりでした。そうすると太田さんはなかなか上手いんだよね。八幡書店で復刻した本のテーマを記事にしたらよろしいがな、最後に本の紹介のコラム入れて宣伝してもいいから、という企画もよくやらせてもらったわけです。

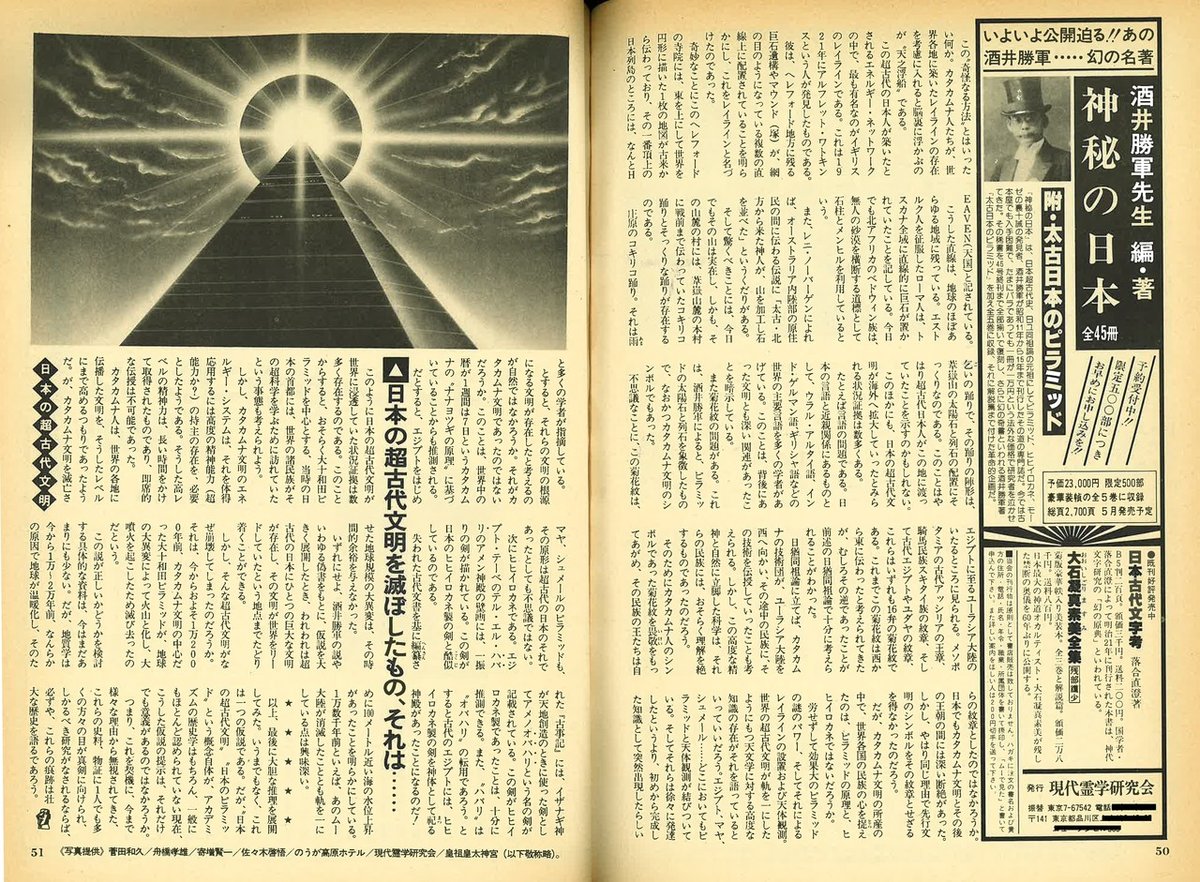

「ムー」が月刊化してからの1982年5月号の総力特集で「日本超古代文明の驚異」というのを書いて、酒井勝軍の『神秘之日本』を宣伝したらけっこう反応があったわけです。

「ムー」1982年5月号。記事末に書籍の広告が入っている。

オカルトのなかの”日本もの”人気の理由

「ムー」では”日本もの”は人気があったんです。「なにか日本ものないですか」と太田さんが言ってくるくらいでした。

ネットの海からあなたの端末へ「ムー」をお届け。フォローやマガジン購読、サポートで、より深い”ムー民”体験を!