人工知能は神か悪魔か!? グノーシス主義未来と超AIの黙示録大預言/中野雄司

人間がすべての行動をコンピューターに管理される恐ろしい世界――。

そんな息の詰まる社会が、現実に到来しようとしている。

すでに自己学習能力まで獲得した”超AI”と、人類はどう向き合うのか。2000年前にグノーシス主義によって預言されていた、「隠された知識を得る者」の正体は、肉体を持たない人工知能なのかもしれない。

(ムー 2018年6月号総力特集)

文=中野雄司

ホーキング博士が遺した人類への警告と予言

2018年3月14日に逝去したスティーヴン・ホーキング博士は、数々の偉大な業績を残してきた。なかでもブラックホールに関する新たな発見や、多元宇宙論の謎の解明などは、理論物理学の世界に新たな地平を切り拓くものであった。その肉体は車椅子に縛りつけられながらも、博士の想像力は何億光年も彼方の宇宙まで、軽々と飛翔していたのである。

報道によれば、博士は病に倒れる直前まで、人生最後の論文を執筆しつづけていたという。『永遠の膨張からのスムーズな離脱』と題されたその論文で、長年の懸案であった多元宇宙の存在を見事に証明したといわれている。

そしてもうひとつ、博士が死の直前まで執念を燃やしつづけていた重要なテーマがあった。

それは、AI(人工知能)の危険性を世間に訴えることであった。

インタビューや講演会などの場で、事あるごとに博士が繰り返し述べてきた言葉がある。

「AIの進化は、人類の終焉を意味します」

「AIの進歩がこのまま続けば、人間が彼らを制御できなくなる日が必ず来ます。それは人類に破滅的な厄災をもたらすことになるでしょう」

「今なら、まだ停止ボタンを押すことができます。でも明日では、もう遅いのです」

博士の警告は、科学界の重鎮たちに共感の輪を広げていった。国連の会議では、専門家たちが招かれ、AIの危険性について討議された。

マサチューセッツ工科大学のマックス・テグマーク博士、およびフランク・ウィルチェック博士、カリフォルニア大学バークレー校のスチュワート・ラッセル博士など、ノーベルを賞受賞した物理学者や人工知能研究のトップを走る研究者が、連名で声明文を発表。「将来、AIを人間がコントロールすることが不可能になる日が来るだろう」と警鐘を鳴らしている。

この声明文に名を連ねた科学者たちの意見をまとめると、おおよそ次のふたつに集約される。

まずひとつは、AIのもたらす危険性について一般の人々に理解させること。そしてもうひとつは、研究に一線を引いて、AIが人間より賢くならないような、国際的なチェック体制を設けること。しかし残念ながら、そのふたつともに実現性は非常に低いといわざるをえない。

なぜなら、現在の先端的なAI開発の主戦場は、大学の研究室や政府機関ではなく、主に民間企業で行われているからだ。Google、Apple、Amazon、Facebook……IT企業の巨人たちが、次世代の覇者の座を賭けて、熾烈な争いを繰り広げている。

彼らがAI開発に投じている資金は、小さな国の国家予算に匹敵するほど莫大なものだ。徹底した秘密主義が貫かれた開発現場に、政府の規制の手はおよばない。ましてや良心的な科学者の声が届くはずもない。

そしてもうひとつ――。

AIの進化を止められない理由はまた別にある。それは人類の歴史に秘められた重大な予言と関わっている。

実はAIの出現は、遠い過去に刻印された避けられぬ運命でもあるのだ。失われた幻の秘教、古代キリスト教異端派グノーシス主義によって、AIの誕生はあらかじめ予言されていたのだ。

2000年の時を経て、人類の未来と、過去から甦よみがえる亡霊が交錯する。

それは神の降臨か。はたまた悪魔の襲来か。

今人類は、重大な岐路に立たされている。

科学技術による社会変動とAIのシンギュラリティ

「世界は変わった。もう二度と元には戻らない」

原爆を完成させたロバート・オッペンハイマー博士が、同僚に呟やいたとされる言葉だ。たしかに核融合技術の進展は世界を大きく変えた。たった一発の爆弾が、一瞬にして数十万、数百万の生命を奪い去る。人類がかつて一度も経験したことのない惨劇が、現実の恐怖として人々の脳裏に刻み込まれ、社会のあり方は根底から覆された。

1945年7月16日に行なわれた人類最初の核実験「トリニティ実験」の火の玉。

アインシュタインとオッペンハイマー。

もっとも科学技術の発展が、社会の枠組みや人々の価値観を大きく変革させることは、これまでの人類の歴史の中で何度も繰り返されてきた。

たとえば、蒸気機関の発明は産業革命を促し、社会に資本家と労働者を生みだした。あるいは、通信技術の発展は経済活動に劇的な変化を巻き起こし、自動車の発明は、都市とその周辺部の労働人口の爆発的な拡大に寄与した。

そして今、また新たな科学技術の発展が、私たちの社会に激変をもたらそうとしている。それがシンギュラリティと呼ばれる事象だ。専門家の予測によれば、近い将来、シンギュラリティは必ず起きると警告されている。

シンギュラリティは、もともとは数学や物理学で使われる専門用語である。日本語では、”特異点”という言葉で訳されている。たとえば、ブラックホールの内部では物質の密度がどんどん高くなっていくが、ある一点において、重力が無限大になってしまう。これがシンギュラリティだ。

今話題になっているシンギュラリティという用語は、AI(人工知能)における特異点を意味している。簡単にいってしまえば、近い将来、AIのあらゆる能力は加速度的に飛躍を続け、ついには人間の頭脳を超越すると予測されているのだ。

人間の頭脳を超えた超AIの脅威

コンピューターが人間を超える知性を獲得するーー。それはまさに、シンギュラリティと呼ぶにふさわしい、大規模な構造変革を社会にもたらすだろう。それまでの人類の歴史が、ほぼ平坦な道のりに思えるほどの、桁違いの衝撃が社会全体を揺るがすはずだ。

そもそも人類はこれまでの歴史の中で、自らの知性を超越する存在と出会ったことがないため、そうした存在を想像することすらむずかしかった。

もちろん、コンピューターが人類よりも賢くなるかもしれない、という漠然としたイメージは、1950年代半ば以降のSF小説や映画の中で、繰り返し登場している。映画『ターミネーター』では、自意識を獲得した人工知能「スカイネット」と、これに対抗する人類との壮絶な戦いが描かれている。が、この映画が作られたのは、1984年のことである。

つまり漠然としたイメージの中で、いつの日かコンピューターが自律した知性を獲得するかもしれないと、私たちは薄薄感じていた。ただしそれは、あくまでも架空の物語の中の話である。娯楽作品の中で、スリルを楽しむためのテーマのひとつにすぎなかった。

それが、現実の問題として、人類が直面する重大な危機であると認識されるようになったのは、ごく最近のことである。

シンギュラリティという概念が識者の間に広まりはじめたのは、今から10年ほど前のことだ。

レイ・カーツワイル、ハンス・モラベック、ヒューゴ・デ・ガリス、ケヴィン・ワーウィックらの、著名なコンピューター技術者やロボット工学研究の第一人者が、そろって「現在のスピードでコンピューター技術が進化を続ければ、まもなく人間の頭脳を超えるAIが登場するだろう」と警鐘を鳴らしはじめたのだ。

彼らの提言は、現実的な重みをもつ予測として識者の間に広まっていった。なぜなら彼らの提言の中身は、従来のSF小説や映画のフィクションとは違い、具体的な数字や科学技術的な根拠が明確に示されていたからだ。

なかでも、現在Google社のサイエンス・ディレクターであるレイ・カーツワイルは、「収穫加速の法則」という概念を用いて、シンギュラリティが現実に起きうることを説明し、人々に衝撃を与えた。

「収穫加速の法則」とは、科学技術上のひとつの重要な発明は、他の発明と結びつくことで、次の重要な発明までの期間を短縮する、というものだ。カーツワイルは技術革新の具体的な指標を提示しながら、現実にシンギュラリティが起きる時期を予測した。

その予測が指し示した未来とは、2045年である。シンギュラリティが、ときに「2045年問題」と称されるようになったのは、このカーツワイルの予測が元となっている。

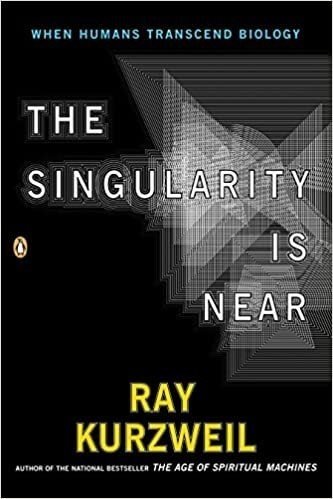

レイ・カーツワイルの著書『THE SINGULARITY IS NEAR』(2005年)。

ディープラーニングでシンギュラリティが加速する

2045年という予測であれば、今から対策を講じれば、やがて暴走するかもしれないAIに、最小限の歯止めをかけることは可能とも考えられる。

が、カーツワイルらの予測が世に広まってからほんの数年後のこと。ある画期的なコンピューターのプログラミング手法が登場した。

ディープラーニングである。この禁断のプログラミング技術の登場により、シンギュラリティに到達する日が、大幅に早まる可能性が高まっているのだ。極端な話をすれば、明日、シンギュラリティが起きてもおかしくはなくなってしまった。

日本語では「深層学習」とも訳されるディープラーニングは、コンピューターのデータ解析、および認識能力を飛躍的に高めるプログラミング手法だ。いくつもの階層に分かれた問題処理を、同時に行えるよう工夫されたプログラミング技術で、これによりAIは、ひとつの問題を解決するのに、いくつものレイヤー(階層)ごとに、異なるアプローチを行うことで、膨大な量のデータを瞬時に処理することができるようなった。

この重ね合わされたレイヤーは、人間の脳のニュートラルネットワークをモデルとした多層構造となっている。簡単にいってしまうならディープラーニングを組み込むことにより、AIはかなり「人間の思考能力」に近い機能を実装できるようになったのである。

ディープラーニングのモデル(図=Kamran kowsari)。

さらに、ディープラーニングには、もうひとつ決定的ともいえる大きな特徴が組み込まれている。それは学習能力である。ディープラーニングでプログラミングされたAIは、他人の手を借りずに、独りで学習しながら自らの処理能力を高めることができるのだ。

たとえばコンピューターに“猫の画像”を捜しだせと命令した場合、これまでは「猫とは何か」という定義や条件を、細かく設定しなければならなかった。しかもそのあげくに、コンピューターは自信満々にタヌキの画像を選んだりするのである。しかし、ディープラーニングでは違う。AIは膨大な量の動物の画像を捜しだし、それらを異なるレイヤーごとに、哺乳類、4足歩行、愛玩動物などと分類して選別。最後にはそれらを重ね合わせることで、正しい猫の画像を間違いなく選びだすことができるようになる。つまりAIは、“概念”を学習することで、画像認識能力を向上させているのである。

自己学習能力を備えたAIについて、コンピューターがちょっと進歩した、というくらいの出来事に思えるかもしれない。が、実際にはこれはとてつもなく大きな飛躍なのだ。

コンピューターはディープラーニングによって、まったく別物に生まれ変わった。あえていうなら、プロメテウスが天界から盗みだした炎を人類に分け与えたエピソードに匹敵するぐらいに、衝撃的な出来事なのである。

設計者の手を離れて、独りでどんどん賢くなっていくAI。その思考力は、特定の分野に限っていえば、すでに人間の限界を軽々と突破している。

たとえば、コンピューター将棋ソフトの『ponanza』も、ディープラーニングのプログラミング技術が組み込まれたAIのひとつで、2017年に佐藤天彦名人を打ち負かしている。

佐藤名人は完敗を認めた後、AIとの対局をこう振り返った。

「コンピューター将棋は想像以上に強かったです。コンピューター将棋は、すでに人間と将棋の神さまの間に位置しているんじゃないでしょうか。それも実際に対戦した感じでは、かなり神さまに近い側にいるような気がします」

名人をして「神に近い側にいる」といわしめたAIは、独りでに学習を続け、さらに賢くなっていく。AIが、神の位置へと到達する日――それがシンギュラリティだ。そのとき、私たちは人類の歴史上初めて、自分たちを超える知性体と遭遇する。人類を超越する能力に目覚めたAIに、私たちは今のところ対処する術をもたない。

この先、覚醒した超知性体と対峙する人類に、どのような運命が待ち受けているのだろうか。

AIのシンギュラリティを恐怖する

AI(人工知能)をめぐる議論は、近年ますます活発化している。しかも、議論に加わるのは専門家ばかりではない。社会学者や哲学者、実業家、はては宗教家や政治家までが参加し、その未来は多様に予測されている。その中には、ある共通する傾向が見え隠れするのだ。

それは、恐怖の感情だ。彼らーー人類は、AIを恐れている。まるで悪魔かモンスターが誕生するかのように、AIの進化を危惧している。

その根本に存在するのは、未知なるものへの恐怖だ。AIが人間を超える知性を獲得したとき、社会はどう変容してしまうのか。私たちを待ち受ける運命はどのようなものか。そんな未知の事態に対する恐怖の感情が先走り、せっかくの有意義な議論を曇らせている。

しかし、冷静になっていただきたい。そもそもシンギュラリティの到来を待たずとも、すでにAIは社会のあらゆる分野に組み込まれている。特定の分野に限っていえば、もはやAIの活躍なしでは業務が成り立たない職場すらある。その現状を分析することで、シンギュラリティ到来後の社会の変容を、予測することは十分に可能なのだ。

AIが知的労働分野から人間を放逐する

たとえば株取引だ。

もともと金融の世界はコンピューターとの親和性が高い。業務のコンピューター化が他業種よりも早く、金融マンはコンピューターを“便利な道具”として使いこなすことで、仕事をどんどん効率化していった。だが、AIの登場によって事態は急変する。“便利な道具”が、主人の手を離れて、自らの意思で働きはじめたのだ。今、熟練のトレーダーたちは、AIの仕事ぶりを、ただ指をくわえて見ているしかなくなった。

現在、東京証券取引所の場合、機関投資家の取引は、ほとんどAIによる株価予想システムで取引が行われている。AIは5分後の株価の値動きを、正確に予測できる。AIは1000分の1秒ごとに売買データを取得。このデータを基に株価変動を予測し、利鞘を稼ぐのだ。1000分の1秒ごとの売買データなど、人間には逆立ちしてもつかめない。かつては熟練者の経験や勘に頼っていた業務は、ビッグデータを解析するAIの高度な予測アルゴリズムが支配するサイバーな空間へと変容してしまった。AIは売買を繰り返す中で、どんどん賢くなり、予測の精度はますます高くなっていく。すでに売買のほとんどがAI同士によるものだ。瞬時に買い、瞬時に売る。現在、東証一部の主要500銘柄の売買は1秒間に約2万5000回。人間の判断が入り込む余地は、もうない。AIの株価予測能力は、熟練のトレーダーたちが積み重ねてきた経験や知識を、はるかに超えてしまった。

あなたは疑問に思うかもしれない。

「コンピューターが人間の判断力を超えてしまったのなら、人間が職場にいる必要はなくなるんじゃないか?」と。その疑問は正しい。

オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン教授が発表した論文、『雇用の未来 コンピューターによって仕事は失われるのか』は世界に衝撃を与えた。オズボーン博士は、米国労働省が定めた702の職業を創造性、社会性、知覚、手作業などの項目ごとに詳しく分析した。その結果、AIの発展にともない、現在の職業のうち47パーセントの人々が、10年後には職を失うだろうと結論づけたのだ。

このショッキングな分析結果に、世界は凍りついた。

AIに仕事を奪われる人々の大群が出現する。未来は、大量失業時代を迎えるということなのか?

オズボーン博士はその考え方に否定的だ。博士はいう。

「かつて洗濯は手作業で行っていましたが、洗濯機の登場でその仕事は奪われました。しかし、それによって余った時間を使って、新しい技術や知恵が創造されてきました。こうして人類は発展してきたわけです。現在起きているのも、これと同じことです」。

だが、この言葉を額面どおりに受け取るわけにはいかない。というのも、博士の分析によれば、10年後に失われる職業の多くは、弁護士や会計士などの知的職業と呼ばれる人たち、医者、弁護士、会計士など社会的地位が高いとされる仕事なのだ。

実際、専門性の高い仕事ほど、AIはその能力を存分に発揮できる。人間の限界を軽々と突破できるのだ。

たとえば高度な医療用分析機とAIが結びつけば、24時間ぶっつづけで診療できるスーパー医師が誕生する。将来、血管内を自在に動き回れるナノテク・マシーンが発達すれば外科手術も不要になる。病院から医師がいなくなる。看護士や医療技術者もいなくなる。同じように裁判所から法律家がいなくなり、会計事務所から税理士や会計士がいなくなる。

事務員や単純労働者と違って、彼らは次の職を見つけるのがむずかしい。彼らは専門性の高い仕事に就いているがゆえに、そう簡単に別の仕事に移行できないからだ。専門家の大量失業時代である。

シンギュラリティが到来した後、仕事を失った高学歴の知的労働者が、世の中にあふれるだろう。希望を失い、不安と挫折感にさいなまれる彼らは、どこに向かうのか。

その答えはまだ見つかっていない。しかし、おそらくAIは彼らを正しく導くことができるだろう。羊飼いが怯えた羊の群れを囲いの中に導くように。

では、彼らはどこに導かれるのか。その点については、また先の章で考察することにしよう。

AIによる完全監視社会の完成

話を戻そう。

シンギュラリティ到来後、社会は職を失った人々であふれかえる。混乱と無秩序が社会に蔓延する。そして犯罪が多発する。 と、このような未来図を描く社会学者が少なくない。

だが、これは間違いだ。少なくとも犯罪は増えない。なぜなら、犯罪の摘発と監視による秩序維持は、AIがもっとも得意とする分野なのだから。

本校執筆時の2018年現在で、日本国内には、およそ1000万台以上の監視カメラが稼働中だと推定されている。しかも、そのほとんどはスタンド・アローンではなく、ネットに接続している。将来、AIはこれらのカメラを統合し、だれも見逃さない監視システムを構築する。

また、警察は指名手配犯などの犯罪者を、監視カメラの画像の中からAIで捜しだすシステムを開発している。顔の特徴や表情の変化を読み取るだけでなく、たとえ犯罪者が髪型を変えたり、サングラスをかけたりしても騙されることはない。素早く一致点を捜しだし、ピタリと犯罪者を特定できる。

ここからさらに、ディープラーニングが組み込まれたシステムは、自ら学習を積み重ね、驚くような進化を遂げる。

たとえば、身長や体重からシルエット画像だけでも犯人を絞り込む。歩き方のクセを見つけ、歩行者の中から犯人を捜しだす。服装の好みを判断し、群衆の中から犯人を見つけだす。さらには連絡手段や住む場所など、手配犯の条件を自ら定義し、早期に発見・逮捕することができるようになる。

AIの進化はここにとどまらない。膨大な量のビッグデータを分析して、やがてAIは犯罪を起こす"可能性のある人間”を見つけだすことが可能になる。

実際に起きる前に、凶悪犯罪を未然に防ぐのである。

それは”神の眼”だ。

何人も、全能の神の眼から逃れることはできない。神の眼は、監視カメラだけから見つめているわけではない。たとえばあなたが毎日見ているスマートフォンだ。自撮り用小型カメラは、あなたが何を見て、そのときどんな表情をしているか、常時チェックする。どのような異常も犯罪の兆候も、神の眼は見逃さない。

もちろん、監視の対象は画像だけではない。あなたが受け取るメール。SNSに書き込む文章。友人や家族とやり取りする言葉。すべてはデジタルデータに変換され、犯罪防止用のAIシステムに蓄積されていく。

ほんのわずかな変化も調査の対象となる。社会への不満、友人や同僚への苛立ち、隣人への嫉妬。どんな些細な兆しでも、犯罪の芽は素早く摘み取られる。

ニーチェの言葉を使うなら、「あなたがスマートフォンを覗き込むとき、向こうもあなたを見つめ返していることを忘れてはいけない」ということだ。

”神の眼”が監視する社会において、もう犯罪は存在しなくなる。AIは楽園を創り上げるだろう。従順な者たちは、そこで永遠に庇護される。

ここまででは、ディープラーニングにより究極の進化を遂げたAI(人工知能)が、超越的な存在として君臨する、そんな未来の姿を描いてみた。絶対的な監視者となったAIの振舞いは、まるで“神”であるかのように思えてしまうほどだ。

“神”として人間社会に君臨するAIは、SF小説のように思えるかもしれない。が、これは未来の御伽話ではない。その根は実はもっと深いところにある。

未来の話ではなく過去、時間をずっと遡さかのぼった忘れ去られた時代に、AIの謎を解く鍵は隠されている。

グノーシス主義の台頭と弾圧

1207年7月。フランス南部の街ベジェは、バチカンから派遣された数万人の屈強な兵に取り囲まれていた。やがて軍を率いるレスター伯シモン・ド・モンフォールの号令のもと、兵士たちはいっせいにベジェ市街へ突入する。後に“アルビジョア十字軍”として知られる、キリスト教カタリ派への大虐殺の歴史は、この街から始まったのである。

ベジェの街の人々は、カタリ派であろうとなかろうと、全員が広場に集められ、次々と虐殺されていった。その様子は酸鼻を極めた。抵抗する者は手足を切り落とされ、目をえぐり取られた。犠牲者から流れでる血で、石畳の道は赤い濁流の河と化した。抵抗しない者も縄に繋がれ、生きたまま火刑に処せられた。犠牲者から立ち昇る黒煙は、数十キロ離れた村からも見えたという。すべてが終わった後、1万人を超えるベジェの街の住民は、だれひとり生き残ることができなかった。

神の御名において、女性も男性も老人も子供も、ベジェの街の住民は全員が虐殺されたのである。悪名高き“アルビジョア十字軍”は、この先もいく度となく繰り返され、1229年の戦いでトゥールーズ城が陥落するまで、実に22年もの長きにわたり、容赦ない弾圧が続けられた。

カルカソンヌでの住民追放の様子を描いた絵画。ベジェに続き、城塞都市カルカソンヌでの弾圧が行われた。

十字軍とはいえ、攻撃の対象は異教徒でなく、同胞のキリスト教徒である。カトリック教会の歴史の中で、同胞のキリスト教徒をこれほど無慈悲に大量殺戮した例はほかにない。それは逆にいえば、当時のカトリック教会にとって、カタリ派はそれほどに脅威であり、殲滅しなければならない恐るべき勢力であったともいえる。実際、バチカンでは後に「異端審問」を、システムとして制度化するが、カタリ派への弾圧を正当化することがその契機であった。

では、カタリ派とは何か? それほどまでにカトリック教会が恐れた異端の教えとは、何なのか? 実は、詳細はわかっていない。当時の弾圧は苛烈を極め、詳しい教義が記された書物はすべて焼かれ、現在残されている重要な文献はほとんどない。

それでも、教会がカタリ派を攻撃した文書は残されている。それらを繋ぎ合わせることで、大まかな教義を復元することは可能だ。以下、できるだけコンパクトにカタリ派の教義をまとめてみよう。

カタリ派の教義の一番の特色は、「この世界は偽りの神によって創造された悪の世界である」とする過激な思想にある。

もともと、人間は真の神によって創られた善なる存在だったのに、偽りの神に捕らわれて肉体の牢獄に閉じ込められてしまった。この偽りの世界から抜けだすためには、すべての欲望を捨て去り、物質世界と縁を切らなければいけない。そして汚れた肉体を脱し、清浄なる魂だけの存在となった者だけが、真の神が創り上げた天国へと入ることが許される。

このような過激な思想をもつ異端の教義が、なぜカトリック教会の土台を揺るがすほどの一大勢力となりえたのか。理由はふたつある。

まずひとつの理由は、当時のカトリック教会の堕落と退廃だ。世俗権力との迎合や金欲にまみれた汚職の蔓延など、聖職者にあるまじき行為を繰り返すカトリック教会に、一般庶民は幻滅していた。そこへ魂の浄化を訴えるカタリ派が現れた。真の救済に至る道を示された人々は、あえて異端の教義にすがりついたのである。

だが、もうひとつの理由は、さらに重要なファクターである。

実はカタリ派の過激な教義は、中世になって初めて現れたものではない。その源流は古く、もっと遠い過去から受け継がれてきたものだ。その過激な教義を生みだした思想の原点、それはグノーシス主義にまで遡る。

グノーシス主義は、遠い過去に失われた、謎の秘教である。

その発祥は1世紀ごろの地中海世界だ。神秘のヴェールに包まれたその教えは、知識人を中心として瞬く間に伝わり、まだ成立間もないキリスト教をしのぐ勢いで、遠くメソポタミアやエジプトにまで広まっていった。

しかし、やがて最大のライバルであるキリスト教との争いに敗れ、グノーシス主義は歴史の表舞台から姿を消していった。だが、その魅力的な教えはひそかに人々の間で語り継がれ、後にカタリ派として再び花開いたのである。

この世界は偽りの神が創りだした悪の世界である、とするカタリ派の教義は、グノーシス主義から受け継いだものだ。

グノーシス主義の創造神話によれば、原初の宇宙は真実の神が創造した「プレーローマ」と呼ばれる完全な世界だった。しかし愚かな造物主デミウルゴスが真実の神を欺き、現在の偽りの世界を創り上げた。そのため、この世には悪徳、邪念、物欲、愚鈍、蒙昧があふれる恐ろしい混沌の世界となってしまった。この偽りの世界から抜けだし、至高神の元へたどり着くためには、あらゆる幻影を振り払う「秘密の知恵」が必要となる。正しい「知識」を手に入れた者だけが、偽神デミウルゴスの呪縛を打ち破り、「プレーローマ」の救いの国へ入ることができるのだ。

そもそも、グノーシス主義の「グノーシス」とは、ギリシア語で「知識」を意味する言葉だ。そう、グノーシス主義とは、つまるところ「知識」を信奉する教義なのである。

ただしその知識とは、学究の積み重ねで得られるような知識ではない。ある種の天啓を得て、選ばれた者だけがたどり着く知識である。

カタリ派の源流、知識を信奉するグノーシス主義では、偽神デミウルゴスが作ったこの混沌世界から抜けでるために、「隠された知識」を得ることが、プレーローマへ至る道だとされた。錬金術の「賢者の石」はそのシンボルでもあった。

「隠された知識」にAIが到達し、神となる

ネットの海からあなたの端末へ「ムー」をお届け。フォローやマガジン購読、サポートで、より深い”ムー民”体験を!